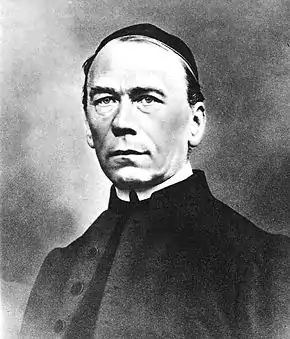

Adolph Kolping

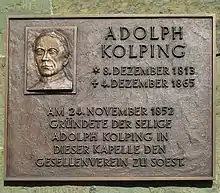

Adolph Kolping (* 8. Dezember 1813 in Kerpen bei Köln; † 4. Dezember 1865 in Köln) war ein deutscher katholischer Priester, der sich insbesondere mit der sozialen Frage auseinandersetzte, und der Begründer des Kolpingwerkes.

Leben

Kindheit und Handwerkslehre

Adolph Kolping war das vierte von fünf Kindern des Lohnschäfers Peter Kolping († 12. April 1845) und dessen Ehefrau Anna Maria, geborene Zurheyden († 4. April 1833). Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Von 1820 bis 1826 besuchte er die Volksschule. Mit 12 Jahren erlernte er auf Wunsch der Eltern in Kerpen zunächst das Schuhmacherhandwerk. Seine Kindheit beschrieb Kolping trotz der familiären Armut als glücklich. Nach der Lehre und der Gesellenprüfung arbeitete Kolping von 1829 bis 1832 als Schuhmachergeselle in Sindorf, Düren und Lechenich und danach in einer der damals führenden Werkstätten in Köln. Das Angebot, in diesen Betrieb einzuheiraten, lehnte er ab und wechselte die Stelle.

Weg zum Studium

Kolping war entsetzt von den oft menschenunwürdigen Lebensbedingungen und Lebensweisen der meisten Handwerksgesellen, die er während seiner Wanderschaft kennenlernte. Eine möglicherweise durch diese Verhältnisse bedingte Krankheit zwang ihn als 22-Jährigen, die Tätigkeit als Handwerker vorübergehend aufzugeben. Knapp zwei Jahre später – im Alter von fast 24 Jahren – besuchte er das Gymnasium, um danach zu studieren und Priester zu werden. Bevor Kolping im Herbst 1837 in das Marzellengymnasium in Köln eintrat, nahm er bei den Ortspfarrern Unterricht in Latein.

Nach nur dreieinhalb Jahren bestand Kolping das Abitur; am 3. April 1841 erhielt er das „Zeugnis der Reife“. Danach studierte er in München (1841–1842) und Bonn (1842–1844) sowie ab dem 26. März 1844 am Erzbischöflichen Clericalseminar in Köln Theologie. In München wurde ihm Wilhelm Emmanuel von Ketteler, der spätere Mainzer Bischof, zum Studienfreund, mit dem er die soziale Frage erörtern konnte.[1] Dass er ohne wirtschaftliche Not studieren konnte, verdankte er im Wesentlichen Marialen (Maria Helena) Meller (* 16. April 1809; † 19. Mai 1878), einer Tochter des Gutsbesitzers, dessen Schafe sein Vater hütete. Sie hatte in der Sorge um einen ihr nahestehenden Menschen das Gelübde abgelegt, einen Theologiestudenten zu unterstützen. Unterstützung erfuhr Kolping aber auch durch andere Wohltäter.

Kaplan in Elberfeld

Am 13. April 1845 empfing er in der Kölner Minoritenkirche die Priesterweihe und wurde danach zunächst in Elberfeld, heute ein Stadtteil von Wuppertal, als Kaplan in die Laurentiuspfarrei und Religionslehrer an der Real- und Gewerbschule zu Elberfeld[2] berufen. Er traf wieder auf die gleiche soziale Situation wie seinerzeit in Köln als Geselle. Mit tiefer Armut, sklavischer Arbeitsausbeutung und allgemeiner Verelendung verbanden sich für viele junge Männer geistige Verwahrlosung und Apathie zu einem Milieu, das kaum Hoffnung auf ein sinnerfülltes Leben gab. Im Juni 1847 wurde er als Nachfolger des nach Wermelskirchen versetzten Kaplans Steenartz zum zweiten Präses des 1846 von Johann Gregor Breuer (1820–1897) gegründeten katholischen Gesellenvereins gewählt, der seinen Mitgliedern insbesondere in den Wanderjahren fern von zu Hause soziale Unterstützung, Bildung, Geselligkeit und einen religiösen Halt gab. Kolping erkannte die Bedeutung des Gesellenvereins und war bestrebt, die Idee über Elberfeld hinauszutragen, was nach seiner Überzeugung jedoch nur von einer größeren Stadt aus möglich war. Er bat deshalb Erzbischof Johannes von Geissel um eine Stelle in Köln.

Gründer des Kölner Gesellenvereins

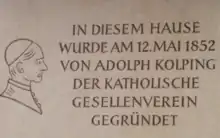

1849 kehrte Kolping als Domvikar zurück nach Köln und gründete dort am 6. Mai mit sieben Gesellen in der Kolumbaschule den Kölner Gesellenverein; am 1. Januar 1850 hatte der Verein bereits 550 Mitglieder. Wie in Köln entstanden schnell auch in anderen Städten Gesellenvereine; bis zu Kolpings Tod im Jahr 1865 waren es 418 mit 24.000 Mitgliedern. Im Herbst 1850 schloss Kolping die Vereine Elberfeld, Köln und Düsseldorf zum „Rheinischen Gesellenbund“ zusammen, der sich ab 1851 „Katholischer Gesellenverein“ nannte, um über die rheinischen Grenzen hinaus offen zu sein. Dieser Zusammenschluss war die Keimzelle des heutigen internationalen Kolpingwerkes.

Der Verein sollte den wandernden Gesellen einen ähnlichen Halt geben, wie ihn nach Kolpings Überzeugung nur die Familie bietet, und die von ihm initiierten Gesellenhospize sollten für die Mitglieder „ein Familienhaus sein, in dem sie gewissermaßen ihre Familie, gleichgesinnte und gleichberechtigte Freunde wiederfinden und mit ihnen in inniger freundschaftlicher Weise zusammenleben.“[3] Die Gesellenhäuser waren deshalb nicht nur wohnliche Herberge, sondern auch Schule, die es den jungen Handwerkern ermöglichte, sich religiös, politisch und fachlich zu bilden. Außerdem sollten sie Gelegenheit zur Geselligkeit geben.

Ferner wurden in dem Verein Krankenpfleger gewählt, die laut Satzung verpflichtet waren, einen Kranken, der ihnen gemeldet wurde, im Lauf von 24 Stunden aufzusuchen und sich über die Krankheit sowie deren Grund zu informieren, nötigenfalls ärztliche Hilfe herbeizuholen und für den Kranken zu sorgen. Über diese Krankenpflege hinaus stellte Kolping sich selbst als Seelsorger für Cholerakranke zur Verfügung. Eine Vergütung der Stadt Köln für diese Tätigkeit lehnte er ab; das Geld wurde für den Gesellenverein verwendet.

Gesellenhaus an der Breite Straße in Köln

Die Gesellenhospize hielt Kolping für unerlässlich und versuchte seit 1851, ein Haus für den Kölner Gesellenverein zu erwerben. In einer eigens herausgebrachten Broschüre bat er in „Bettelartikeln zugunsten des Hospitiums“ um Spenden für das Haus. Am 14. August 1852 kaufte er in der Breite Straße 110 für 14.200 Taler ein Anwesen mit einem großen Gebäude und Garten, um Versammlungsräume und ein Hospiz für durchreisende Gesellen einzurichten.[4] Am 8. Mai 1853 konnte das Haus bezogen werden, das nicht nur Herberge, sondern eine Art Heimschule war.[5]

Kolping als Publizist

Bereits in seiner Gesellenzeit schrieb Kolping Gedichte und wurde während seiner Studienzeit ab und an journalistisch tätig. Seit den Jahren in Elberfeld arbeitete Kolping dann neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit mehr und mehr als Schriftsteller und Journalist. Er schrieb unter anderem für das Rheinische Kirchenblatt, das in Düsseldorf erschien, war ab 1850 Redakteur und von 1852 bis 1853 Herausgeber des Katholischen Volkskalenders sowie von 1854 bis 1865 Herausgeber des Kalenders für das katholische Volk. Von 1850 bis 1854 schrieb er für das Rheinische Kirchenblatt, bevor er die Wochenzeitung Rheinische Volksblätter gründete, deren erste Ausgabe am 1. April 1854 erschien und die schnell zu einem der erfolgreichsten katholischen Presseorgane ihrer Zeit wurde. Darüber hinaus arbeitete Kolping bis zu seinem Tod als freier Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und Zeitschriften.

Kolping sah in der Pressearbeit eine Möglichkeit, die Missstände des 19. Jahrhunderts und insbesondere die wirtschaftliche wie auch seelische Not vieler Menschen aufzuzeigen, um sie zu lindern. Die Tätigkeit als Publizist brachte ihm überdies die für sein Lebenswerk, den Gesellenverein, nötige wirtschaftliche Sicherheit.[6][7]

Letzte Lebensjahre

Von Jugend an trafen Kolping schwere Krankheiten. Trotzdem ließ er sich 1858 zum Generalpräses aller bis dahin bestehenden 180 Gesellenvereine wählen und setzte seine ganze Kraft ein, den Gesellenverein weiter zu verbreiten. Dazu unternahm er mitunter beschwerliche Reisen. Im September 1861 musste er jedoch die Teilnahme am Katholikentag in München und am Treffen der Gesellenvereinspräsides absagen, nachdem sich sein Gesundheitszustand bedrohlich verschlechtert hatte. Im Mai 1862 aber war es Kolping vergönnt, nach Rom zu reisen und dem Papst sein Werk vorzustellen. Als Anerkennung schenkte ihm Pius IX. ein kostbares Messgewand, das noch erhalten ist.

Vorübergehend schien sich Kolpings Gesundheit zu stabilisieren, doch ab dem Frühjahr 1865 litt er an einer schweren Gelenkentzündung im rechten Unterarm. Noch einmal reiste er, um für den Gesellenverein zu werben: Im September fuhr er nach Trier und nahm an der Einweihung des Gesellenhauses teil. Danach aber häuften sich Erstickungsanfälle, an denen er vier Tage vor Vollendung des 52. Lebensjahres im Gesellenhaus an der Breiten Straße starb.

Seit 1862 war Kolping Rektor der Minoritenkirche (Köln), in der er entsprechend seinem Wunsch am 30. April 1866 beigesetzt wurde. Zunächst war er auf dem Melatenfriedhof beerdigt.

Auszeichnungen

Nachfolger von Adolph Kolping im Amt des Generalpräses

.jpg.webp)

- 1866–1901: Sebastian Georg Schäffer

- 1901–1924: Franz Hubert Maria Schweitzer

- 1924–1944: Theodor Hürth

- 1945–1947: Johannes Dahl

- 1948–1961: Bernhard Ridder

- 1961–1972: Heinrich Fischer

- 1972–2002: Heinrich Festing

- 2002–2011: Axel Werner

- 2011–2021: Ottmar Dillenburg

- seit 2021: Christoph Huber

Seligsprechung

Am 21. März 1934 eröffnete Karl Joseph Kardinal Schulte, Erzbischof von Köln, formell den Seligsprechungsprozess für Adolph Kolping.

Am 27. Oktober 1991 wurde Kolping von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Die römisch-katholische Kirche feiert den Gedenktag Adolph Kolpings am 4. Dezember. Zuvor besuchte Papst Johannes Paul II am 15. November 1980 die Minoritenkirche zu Köln. Am Grabe Kolpings betete er und formulierte den Satz: „Solche Leitbilder wie Adolph Kolping brauchen wir für die Kirche von heute.“ Der Heiligsprechungsprozess dauert an.

Weltgebetstag des Kolpingwerkes

Der Weltgebetstag des Internationalen Kolpingwerkes am 27. Oktober eines jeden Jahres erinnert an die Seligsprechung Adolph Kolpings. An diesem Tag steht immer das Kolpingwerk eines Landes im Mittelpunkt, das sich vorstellen und um ein unterstützendes Gebet bitten kann.

.jpg.webp)

100. Todestag Adolph Kolpings

Kolping und Kerpen heute

Kolpingmuseum

1963, zu Kolpings 150. Geburtstag, wurde in einem Nebengebäude des Hauses, das Wilhelm Kolping noch zu Lebzeiten seines Bruders um 1849 an der Stelle neu baute, an der Adolph Kolpings Geburtshaus in Kerpen stand, ein Museum in der Trägerschaft des Kolpingwerkes eingerichtet. Darin sind Originale oder zeitgerechte Dokumente und Exponate zu Leben, Werk und Nachwirkung Kolpings ausgestellt. Der Grundstock der Möbel stammte aus dem Besitz seiner Nichte Anna Catharina Kolping (1841 bis 1914), der Tochter seines Bruders Wilhelm, die Kolpings Haushalt geführt und ihn beerbt hatte. Sie war nach dem Tod ihres Onkels wieder nach Kerpen gezogen. Auch die dort aufgebaute Schusterwerkstatt (Tisch und Werkzeug) aus der Mitte des 19. Jahrhunderts soll aus dem Besitz Adolph Kolpings stammen. Das Haus war bereits 1913 vom Generalrat des katholischen Gesellenvereins aufgekauft worden. Die Möbel wurden 1926 dem Kerpener Gesellenverein übereignet. Haus und Museumskonzeption wurden im Kolpingjahr 2013 einer gründlichen Erneuerung unterzogen. Eine Besichtigung ist nach Vereinbarung mit dem örtlichen Kolpinghaus kostenlos möglich.[9]

200-Jahr-Feier 2013

Den 200. Geburtstag Kolpings feierte seine Geburtsstadt mit der Veranstaltungsreihe Kolping kommt aus Kerpen. Zudem wurde der Stadt genehmigt, die Bezeichnung Kolpingstadt Kerpen zu führen.

Radwanderweg

Auf Initiative von Schülern des Gymnasiums der Stadt Kerpen und mit Unterstützung der fahrradfreundlichen Stadt Kerpen (seit 2012)[10] und Sponsoren wurde im Jubiläumsjahr ein 20 km (mit Erweiterung 30 km) langer Rundweg ausgeschildert, der zu zahlreichen Erinnerungsstationen aus dem Leben Kolpings führt, die zugleich Sehenswürdigkeiten der Stadt sind.[11]

Ehrungen

- An 1088 Orten in Deutschland wird Adolph Kolping als Namensgeber einer Straße (Kolpingstraße, Adolph-Kolping-Straße, Adolf-Kolping-Straße), eines Weges oder eines Platzes geehrt (Stand Dezember 2014).[12]

- Im Rahmen der Neukonzeption des Skulpturenprogramms des Kölner Rathausturms in den 1980er Jahren wurde Adolph Kolping durch eine Figur von Dieter Heuft im vierten Obergeschoss auf der Nordseite des Turmes geehrt.[13]

Kolping-Lieder

- Kolping Grablied. Text: Otto J. Lohmann 1881, Neufassung: Ronald Knott; Melodie: Friedrich Silcher.

- S’ war einst ein braver Junggesell. Text: Kaspar Berens, Melodie: volkstümlich

- Einer wie sie, die Seele voller Schrammen. Text: Peter Gerloff; Melodie: Johann Crüger.

- Wir sind Kolping. Text und Melodie: Projoe.

- Als junger Mann wandert er durchs Land. Text und Melodie: Ludger Stühlmeyer 2015.

Sonstiges

- 1967 wurde von der Kolpinggemeinde in Dettelbach ein Kolping- und Handwerksmuseum im Faltertor eröffnet.[14]

- Einer der ersten ICE 4 (Intercity-Express-Züge) sollte nach Adolph Kolping benannt werden.[15]

Siehe auch

Werke

- Ausgewählte Volkserzählungen. Erster Band (Das Lindenkreuz. Bleib' daheim. Aus dem Leben eines Aufgeklärten. Nachbars Lenchen). Verlagsanstalt G. J. Manz in Regensburg (Bde. 1 bis 7 anno 1896 in Regensburg. Nachauflagen um 1920 und 1932)

- Die Schriften Kolpings in der Kölner Ausgabe (Titelliste)

Literatur

- Christian Feldmann: Adolph Kolping. Ein Leben der Solidarität. Herder, Freiburg 2008, ISBN 3-451-32135-1.

- Heinrich Festing: Adolph Kolping und sein Werk. Herder, Freiburg im Breisgau 1981, ISBN 3-451-19476-7.

- Hubert Göbels: Kolping, Adolf. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, S. 475–477 (Digitalisat).

- Bernd Kettern: Adolph Kolping. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 4, Bautz, Herzberg 1992, ISBN 3-88309-038-7, Sp. 357–361.

- Josef Klersch: Adolf Kolping (1813–1865). In: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien. Band I. Aschendorff, Münster 1931, S. 73–92.

- Hans-Joachim Kracht: Adolph Kolping, Priester, Pädagoge, Publizist. Im Dienst christlicher Sozialreform. Leben und Werk aus den Quellen dargestellt. Herder, Freiburg 1993, ISBN 3-451-21327-3.

- Franz Lüttgen: Johann Gregor Breuer und Adolph Kolping. Studien zur Frühgeschichte des Katholischen Gesellenvereins. Bonifatius-Verlag, Paderborn 1997, ISBN 3-87088-977-2.

- Franz Heinrich Reusch: Kolping, Adolf. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 492 f.

- Bernhard Ridder: Kolpings Grabeskirche, das Familienheiligtum der Kolpingssöhne. Kolping Verlag, Köln 1958.

- Sebastian Georg Schäffer: Adolph Kolping der Gesellenvater. Ein Lebensbild. Münster 1880, 2. Aufl. 1882 (Digitalisat ULB Münster)

- Paul Steinke: Leitbild für die Kirche: Adolph Kolping. Bonifatius GmbH, Paderborn 1992, ISBN 3-87088-683-8.

- Paul Wietzorek: Adolph Kolping 1813–1865. Ein Leben im Dienst der Menschen. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2013, ISBN 978-3-86568-950-4.

Weblinks

- Literatur von und über Adolph Kolping im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von Adolph Kolping im Projekt Gutenberg-DE

- Adolph Kolping auf den Seiten des Kolpingwerks Deutschland

- Zitatensammlung „Gelebtes Christentum“ (PDF-Datei; 80 kB)

- Kolping als Musical-Held – Welturaufführung zum 200. Geburtstag 2013 in Fulda

- Andrea Klasen: 08.12.1813 - Geburtstag des Priesters Adolph Kolping WDR ZeitZeichen vom 8. Dezember 2013 (Podcast)

Einzelnachweise

- Vgl. Joseph Höffner: Adolf Kolping, 1956, zit. n. Kolping.Ausgewählte pädagogische Schriften, besorgt von Hubert Göbels, erschienen in Schöninghs Sammlung pädagogischer Schriften, Quellen zur Geschichte der Pädagogik, hrsg. von Th. Rutt, Paderborn, 1964, S. 209

- Real- und Gewerbschule zu Elberfeld Jahresbericht über das Schuljahr 1845–1846. S. 18 – Online, abgerufen am 2. Oktober 2013

- Kolping-Zitat in Hanke/Grünewald: In Rom dabei, S. 5, Echo Buchverlag, Kehl 1991, ISBN 3-927095-08-7

- Steinke: Leitbild für die Kirche: Adolph Kolping, S. 125 (Zitat aus Kolpingschriften 4)

- Festing: Adolph Kolping und sein Werk, S. 63

- Heinrich Festing: Adolf Kolping und sein Werk. Verlag Herder, Freiburg 1981, ISBN 3-451-19476-7, S. 67–71.

- Paul Steinke: Leitbild für die Kirche: Adolph Kolping. Bonifatius, Paderborn 1992, ISBN 3-87088-683-8, S. 91–99.

- Ernennungsurkunde abgedruckt in: Adolph-Kolping-Schriften. Kölner Ausgabe, Band 1, Dokumente – Tagebücher – Gedichte, hrsg. von Hans-Joachim Kracht, Kolping-Verlag, Köln 2. Aufl. 1981, ISBN 3-921425-08-5, S. 51.

- Geburtshaus bei kolping-koeln.de (Memento vom 15. April 2014 im Internet Archive)

- Fahrradfreundliche Kolpingstadt Kerpen auf www.stadt-kerpen.de

- Der Kolping-Radwanderweg (Memento vom 27. September 2013 im Internet Archive) (PDF; 5,6 MB)

- Mehr als 1000 Straßen tragen Kolpings Namen. In: Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln, 9. Januar 2015, S. 49.

- stadt-koeln.de: Skulpturen des vierten Obergeschosses, abgerufen am 15. Januar 2015

- Handwerker- und Kolping-Museum Dettelbach

- Bahn tauft neue Züge: Ein ICE4 namens Einstein

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| keiner | Kolping-Generalpräses 1858–1865 | Sebastian Georg Schäffer |