Thorianit

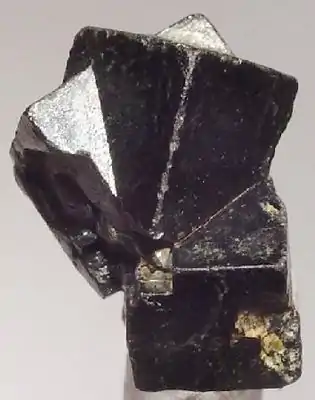

Thorianit (chemisch: Thoriumdioxid) ist ein eher selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der Oxide und Hydroxide. Es kristallisiert im kubischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung ThO2 und entwickelt meist würfelige Kristalle, die selten auch Oktaederflächen an den Ecken zeigen. Thorianite aus Flussablagerungen können dagegen ein äußerst unauffälliges Aussehen haben. Ihr matter ausgewaschener Glanz ähnelt dann eher dem von schwarzen polierten Steinchen. Einzig die Dichte und Radioaktivität zeigt in solchen Fällen, dass es kein gewöhnlicher Stein ist.

| Thorianit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| Chemische Formel | ThO2 |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Oxide und Hydroxide |

| System-Nr. nach Strunz und nach Dana |

4.DL.05 (8. Auflage: IV/D.31) 05.01.01.02 |

| Ähnliche Minerale | Uraninit, Cerit (nicht radioaktiv) |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | kubisch |

| Kristallklasse; Symbol | hexakisoktaedrisch 4/m 3 2/m[1] |

| Raumgruppe | Fm3m[2] |

| Gitterparameter | a = 5,5997 Å[2][1] |

| Formeleinheiten | Z = 4[2][1] |

| Zwillingsbildung | Durchdringungszwillinge häufig |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 6,5 bis 7 |

| Dichte (g/cm3) | 8,5 bis 9,87 |

| Spaltbarkeit | unvollkommen nach {100}, {010} und {001} |

| Bruch; Tenazität | muschelig bis uneben, spröd |

| Farbe | graugrün, gelbbraun, bräunlichschwarz bis schwarz, grünliche bis bräunliche Innenreflexe |

| Strichfarbe | blassbraun, weiß |

| Transparenz | undurchsichtig, Splitter und dünnste Schichten u. U. durchscheinend |

| Glanz | Fettglanz bis starker Diamantglanz, seltener Halbmetallisch, abgerolltte Stücke glänzen wachsig |

| Radioaktivität | stark radioaktiv |

Thorianit bildet eine vollkommene Mischreihe mit Uraninit. Aufgrund der guten Mischbarkeit beider Minerale kann das Thorium in jedem Verhältnis durch Uran ersetzt sein.

Besondere Eigenschaften

Thorianit ist durch seinen Thoriumgehalt von bis zu 88 % als sehr stark radioaktiv eingestuft und weist eine spezifische Aktivität von etwa 39,4 kBq/g[1] auf (zum Vergleich: natürliches Kalium 31,2 Bq/g). Trotz ihrer hohen Radioaktivität widerstehen Thorianite der Isotropierung, das heißt der metamikten Zerstörung des Kristallgitters durch die eigene Strahlung besser als die meisten anderen Uran und Thorium enthaltenden Minerale.

Sein Schmelzpunkt ist mit 3390 °C ungewöhnlich hoch, wobei allerdings verunreinigte Stücke teilweise stark abweichende Schmelzpunkte aufweisen.

Das Mineral ist diamagnetisch, hat also die Tendenz, aus einem Magnetfeld herauszuwandern.

Etymologie und Geschichte

Erstmals gefunden wurde Thorianit 1904 bei Balangoda (Provinz Sabaragamuwa) auf Sri Lanka und beschrieben durch Wyndham R. Dunstan[3], der das Mineral nach seinem Gehalt an Thorium benannte.

Klassifikation

In der alten (8. Auflage) und neuen Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage) gehört der Thorianit zur Abteilung der „Oxide mit dem Stoffmengenverhältnis Metall : Sauerstoff = 1 : 2“. Die 9. Auflage der Strunz'schen Systematik unterteilt diese Abteilung allerdings inzwischen präziser nach der Größe der beteiligten Kationen sowie der Kristallstruktur und das Mineral ist entsprechend in der Unterabteilung „Mit großen (± mittelgroßen) Kationen sowie fluorittypischen Strukturen“ zu finden.

Die Systematik der Minerale nach Dana sortiert den Thorianit ebenfalls in die Klasse der Oxide, dort allerdings in die Unterabteilung der „Uran- und thoriumhaltigen Oxide mit einer Kationenladung von 4+ und der allgemeinen Formel (AO2)“.

Modifikationen und Varietäten

Uranothorianit ist die uranhaltige Varietät des Thorianits.

Bildung und Fundorte

Thorianit bildet nur selten größere Lagerstätten. In der Regel bildet er vereinzelte Kristalle und seltener auch kleine Kristallgruppen in Pegmatiten und einigen metamorphen Lagerstätten. Bei Verwitterung und natürlicher Abtragung des Muttergesteins werden die relativ resistenten Kristalle wegtransportiert und können sich in alluvialen Lagerstätten (unter anderem sogenannte Seifen) anreichern.

Einer der berühmtesten Fundorte für uranhaltigen Thorianit (sog. Uranothorianit) ist Esiva in der Provinz Toliara (Tuléar) auf Madagaskar, wo er in Kristallen bis zu 2,5 cm Größe vorkam.

Weltweit wurde Thorianit an 124 Fundorten nachgewiesen (Stand: 2009), so unter anderem in Badachschan in Afghanistan; in der nordöstlichen bis östlichen Wüste am Roten Meer in Ägypten; Tasmanien und Victoria in Australien; Minas Gerais und Pará in Brasilien; Hebei, Jiangxi und Liaoning in China; bei Kruft und Mendig (Eifel) in Deutschland; bei Narsaq in Grönland; mehreren Provinzen von Italien; Nunavut, Ontario und Québec in Kanada; Chöwsgöl-Aimag (Hövsgöl) in der Mongolei; Alto Ligonha in Mosambik; Akershus, Aust-Agder und Telemark in Norwegen; Ost-Sibirien, Kola und Ural in Russland; Småland in Schweden; bei Košice in der Slowakei; im spanischen Katalonien; bei Phalaborwa und Sutherland (Südafrika); Mähren in Tschechien; Fejér und Tolna in Ungarn; sowie vielen Regionen der USA.[4]

Kristallstruktur

Thorianit kristallisiert im kubischen Kristallsystem in der Raumgruppe Fm3m (Raumgruppen-Nr. 225) mit dem Gitterparameter a = 5,5997 Å[5] sowie vier Formeleinheiten pro Elementarzelle[1], hat also eine Kristallstruktur, die der von Fluorit ähnelt.

Verwendung

Thorianit wird aufgrund seiner meist geringen Anreicherung nur selten allein zur Gewinnung von Thorium genutzt. Dies liegt auch an der momentan geringen Nachfrage an Thorium. Daher wird nur noch selten Thorianit zur Thoriumgewinnung gefördert. Uranothorianite werden noch vereinzelt hauptsächlich zur Urangewinnung gefördert. Zusammen mit anderen Mineralien (Monazit u. a.) lohnt sich die Förderung schon eher. Der Uranothorianit aus Madagaskar wurde Ende der 50er bis Anfang der 70er hauptsächlich zur Urangewinnung abgebaut. Momentan laufende Erkundungsarbeiten (Tiefbohrungen) haben nachgewiesen, dass sich eine Uranothorianit-Vererzung auch noch in die Tiefe weiter verfolgen lässt (im November 2007 bis ca. 80 m mit Kernbohrungen nachgewiesen).[6]

Vorsichtsmaßnahmen

Nach jeder Berührung ist es ratsam, sich die Hände zu waschen. Sinnvoll ist insbesondere bei kleinen Stücken eine Lagerung in für Sammlerzwecke vorgesehene durchsichtige Plastikdosen. Vom Kauf größerer Mengen an kleinen losen Stücken, wie sie teilweise angeboten werden, ist wegen der Staubbildung und großen Reichweite der Strahlung abzuraten. Kleinere einzelne Stücke in normalen Mengen sind hingegen weniger bedenklich.

Siehe auch

Einzelnachweise

- Webmineral – Thorianite.

- American Mineralogist Crystal Structure Database – Thorianite (englisch, 1963).

- Wyndham R. Dunstan: The occurrence of Thorium in Ceylon. In: Nature. 69, 31. März 1904, S. 510–511.

- MinDat - Localities for Thorianite.

- American Mineralogist Crystal Structure Database - Thorianite (englisch, 1963).

- Pan African Mining Corp.: Further Core Drilling Results from Pan African's Tranomaro Uranium Project Confirm Extension of Zone to the South; Intersects Include 10.0 M of 2.34 Lbs./SH.T U3O8 (Memento vom 13. September 2011 im Internet Archive) vom 28. November 2007.

Literatur

- Paul Ramdohr, Hugo Strunz: Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie. 16. Auflage. Ferdinand Enke Verlag, 1978, ISBN 3-432-82986-8, S. 548.

Weblinks

- Mineralienatlas:Thorianit (Wiki)

- Mineraldatenblatt - Thorianite (englisch, PDF 67,9 kB)