Shannon (Insel)

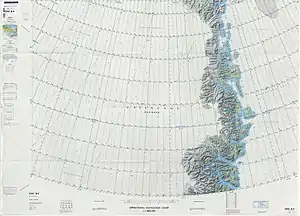

Shannon ist eine vergleichsweise große Insel vor der Ostküste Grönlands in der Grönlandsee. Administrativ gehörte sie bis Ende 2008 zur Provinz Tunu/Østgrønland („Ostgrönland“), seit 2009 zum gemeindefreien Gebiet des Nordost-Grönland-Nationalparks.

| Shannon | ||

|---|---|---|

| ||

| Gewässer | Grönlandsee | |

| Geographische Lage | 75° 8′ N, 18° 24′ W | |

| ||

| Länge | 57 km | |

| Breite | 46 km | |

| Fläche | 1 259 km² | |

| Höchste Erhebung | Meyerstein Bjerg 305 m | |

| Einwohner | unbewohnt | |

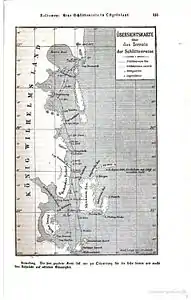

Karte der Koldewey-Expedition | ||

Geografie

Die unbewohnte Insel liegt 12 km vor der Ostküste der Halbinsel Hochstetter Foreland, von dieser getrennt durch den Shannon Sund, und hat eine Fläche von 1259 km².[1] Sie ist 57 km lang, bis zu 46 km breit und erreicht im Meyerstein Bjerg eine Höhe von 305 m über dem Meer.[2] Ihr nördlichster Punkt ist Kap Børgen (75° 26′ N, 18° 3′ W), ihr südlichster Kap Philip Broke (74° 56′ N, 17° 37′ W).

Südlich der Insel befindet sich, hervorgerufen durch regelmäßige Winde, die das Packeis vom küstennahen Festeis forttreiben, eine der größten Polynjas Ostgrönlands.[3] Reste von Siedlungen der Thule-Kultur in dieser Region deuten darauf hin, dass die Polynja seit Jahrhunderten stabil ist und von den Inuit als Jagdrevier für Robben und Wale genutzt wurde.

Flora und Fauna

Die Vegetation auf der Shannon-Insel ist die einer hocharktischen Tundra. An Säugetieren kommen Halsbandlemminge, Schneehasen, Hermeline, Polarfüchse, Rentiere, Eisbären und Walrosse vor. Die Zahl der Moschusochsen ist im 20. Jahrhundert drastisch zurückgegangen. 1936 schätzte man die Population auf 800 bis 1000 Tiere und 1976 auf 300. 1988 bis 1990 wurde trotz intensiver Suche nur noch eine Gruppe aus elf Tieren beobachtet.[4]

An Vögeln sind die Schnee-Eule, der Kolkrabe, die Schneeammer, das Schneehuhn, die Eiderente, die Küstenseeschwalbe, der Meerstrandläufer sowie verschiedene Möwen zu finden.[5]

Geschichte

Entdeckt wurde die Insel 1823 durch den britischen Polarforscher Douglas Clavering, der sie nach der HMS Shannon benannte, einer Fregatte der Royal Navy, auf der er zuvor als Midshipman gefahren war. 1869 erreichte die Zweite Deutsche Nordpolar-Expedition unter Kapitän Carl Koldewey hier ihren nördlichsten Punkt. Sie nahm die Insel kartografisch auf und vergab einige geografische Namen wie Kap Børgen, Kap Copeland und Kap Pansch nach den Expeditionsteilnehmern Karl Börgen, Ralph Copeland und Adolf Pansch.

1909/10 überwinterte eine Suchexpedition nach Ludvig Mylius-Erichsen, dem verschollenen Leiter der Danmark-Expedition, auf der Shannon-Insel. Ejnar Mikkelsen und Iver Iversen (1884–1968) reisten mit dem Hundeschlitten 560 km über das Inlandeis nach Norden, ohne Mylius-Erichsen zu finden. Bei ihrer Rückkehr fanden sie ihr Schiff Alabama vom Eis zerdrückt und von der Mannschaft verlassen vor. Sie mussten noch zwei weitere Winter auf der Insel ausharren, ehe sie im Juli 1912 von einem Walfänger aufgenommen wurden.[6][7]

Im Zweiten Weltkrieg betrieb die deutsche Marine von September 1943 bis Mai 1944 im Nordosten der Insel am Kap Sussi (75° 19′ N, 17° 48′ W) eine Wetterstation (Unternehmen Bassgeiger). Am 16. Oktober 1944 wurde das Wetterschiff Externsteine vor Kap Børgen von der US-Küstenwache entdeckt und aufgebracht.

Siehe auch

Einzelnachweise

- Per Ivar Haug: Gazetteer of Greenland (Memento vom 15. Juni 2011 im Internet Archive), Til Oppslysning. Band 15. Universitetsbiblioteket i Trondheim, Trondheim 2005. ISBN 82-7113-114-1 (englisch).

- Meyerstein Bjerg. In: Anthony K. Higgins: Exploration history and place names of northern East Greenland. (= Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 21, 2010). Kopenhagen 2010, ISBN 978-87-7871-292-9 (englisch), abgerufen am 13. Juli 2021

- J. B. T. Pedersen, L. H. Kaufmann, A. Kroon, B. H. Jakobsen: The Northeast Greenland Sirius Water Polynya dynamics and variability inferred from satellite imagery. (Memento vom 2. Februar 2014 im Internet Archive) In: Danish Journal of Geography 110, Nr. 2, 2010, S. 131–142 (PDF; 3,5 MB; englisch).

- D. Boertmann, M. Forchhammer, C. R. Olesen, P. Aastrup, H. Thing: The Greenland muskox population status 1990. In: The First Arctic Ungulate Conference, Nuuk, Grönland, 3.–8. September 1991. (englisch)

- O. Finsch: Vögel. In: Carl Koldewey (Hrsg.): Die zweite Deutsche Nordpolfahrt in den Jahren 1869 und 1870 (PDF; 37,0 MB), Bd. 2, Teil 1, Zoologie, Brockhaus, Leipzig, 1873

- J. Georgi: Kapitän Ejnar Mikkelsen † (PDF; 137 kB). In: Polarforschung. Band 14, 1971, S. 173 f. doi:10.2312/polarforschung.41.1-2.173

- K. Hassert: Die Polarforschung, Goldmann, München 1956, S. 97 f.