Reichstage zu Speyer

Reichstage zu Speyer wurden im Laufe der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zunächst als Hoftage (bis 1495) seit der Zeit der Salier mehr als fünfzig abgehalten. Der erste Hoftag in Speyer wurde von Ludwig dem Frommen im Jahre 838 abgehalten. Bekannter sind aber nur diejenigen aus der Zeit der Religionsstreitigkeiten, die zur Trennung von Katholiken und Protestanten führten. Letztere tragen diesen Namen wegen der Protestation auf dem Speyerer Reichstag von 1529.

1526

Der Reichstag (Speyer I) dauerte vom 25. Juni bis 27. August.

Ferdinand I., der zu dieser Zeit noch Erzherzog von Österreich war und in Speyer seinen Bruder Karl V. vertrat, forderte in der Eröffnungsansprache eine Unterstützung Ungarns gegen die Türkengefahr ein. Diese Bitte bekräftigte später ein Gesandter des ungarischen Königs Ludwig II. Einige Reichsstände, allen voran Landgraf Philipp I. von Hessen und Kurfürst Johann von Sachsen, beharrten aber darauf, zuerst religionspolitische Fragen zu klären.[1]

Nachdem Ferdinand I. auf Anweisung seines Bruders von der Forderung einer strikten Durchführung des Wormser Edikts abrückte, wurde vom Reichstag beschlossen, dies den Ständen selbst zu überlassen. Im Gegenzug beschlossen die Reichsstände zum Abschluss des Reichstages am 27. August 1526 den Ungarn mit 24 000 Soldaten zu helfen. Durch die nur zwei Tage später stattfindende Schlacht bei Mohács wurde die Entsendung der zugesagten Truppen obsolet.[2]

Mehrere lutherische Landesherren gründeten in der Folge Landeskirchen, die ihnen neben der weltlichen auch die höchste geistliche Gewalt in ihrem Territorium einräumten.

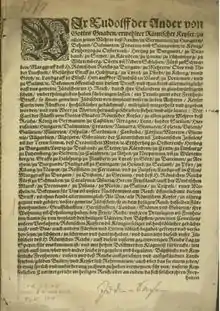

1529

Der Reichstag (Speyer II) dauerte vom 15. März bis zum 22. April. Es erfolgte die Wiedereinsetzung des Wormser Ediktes. Daraufhin fand auf diesem Reichstag die Protestation zu Speyer statt, in welcher die evangelischen Fürsten und Reichsstädte gegen die Verhängung der Reichsacht gegen Martin Luther protestierten – von dieser Aktion leitet sich der Begriff des „Protestantismus“ ab. Sie verweigerten Ferdinand I. in diesem Zusammenhang jede militärische Unterstützung gegen Johann Zápolya und Süleyman I. im Ersten Österreichischen Türkenkrieg.[3] Das Wiedertäufermandat ist eine Sammlung von Beschlüssen des Reichstages, die die religiöse Bewegung der Täufer bekämpfen sollte.

Heute erinnert die neugotische, 1893–1904 erbaute Gedächtniskirche an die Protestation.

1542

Der Reichstag dauerte vom 29. Dezember 1541/8. Februar 1542 bis 11. April 1542. Die Bedrohung des Reiches durch die Türken (Eroberung Ofens im September 1541) war der Grund für die Einberufung. Der Reichstag fand in Abwesenheit Kaiser Karls V. und unter Leitung König Ferdinands I. und zweier kaiserlicher Kommissare statt. Die Türkenhilfe war das vorherrschende Thema. Die Reichsstände entschieden sich zur Finanzierung des Reichsheeres für eine allgemeine Vermögenssteuer (Gemeiner Pfennig). Gegenüber der Dringlichkeit der Türkenhilfe traten die Verhandlungen mit den Protestanten in den Hintergrund.

1544

Der Reichstag dauerte vom 20. Februar bis 10. Juni. Auf diesem Reichstag werden dem Kaiser Hilfen gegen Frankreich sowie für eine Offensive gegen die Osmanen bewilligt. Als Zugeständnis dafür werden frühere antiprotestantische Reichsabschiede und -prozesse suspendiert und die Verwendung von säkularisiertem Kirchenvermögen ermöglicht. Es wird ein Nationalkonzil in Aussicht gestellt. Darüber hinaus kommt es am 23. Mai 1544 zum Frieden zu Speyer, bei dem das Haus Habsburg auf die dänisch-norwegische Krone verzichtet und den Holländern der Zugang zur Ostsee gewährt wird.

Mit dem „Großen Speyrer Judenprivileg“ von 1544 bestätigte Kaiser Karl V. den Schutz der Speyerer Juden und erneuerte ihre Privilegien.

1570

Der Reichstag beschloss, Druckereien nur noch in Reichs-, Residenz- und Universitätsstädten zu erlauben.

Ein Teil des vom Herzog Johann Friedrich II. von Sachsen konfiszierten Landes sollte auf Beschluss des Reichstages an seine Kinder Johann Casimir und Johann Ernst zurückgegeben werden. Dabei erhielt Johann Casimir das Coburger Land.

Vertrag von Speyer 1570: Johann II. legte auf Grund dieses Vertrages mit Kaiser Maximilian II. den ungarischen Königstitel ab und nannte sich nunmehr Johann Sigismund Transilvaniae et partium regni Hungariae princeps („Fürst von Siebenbürgen und Teilen des Königreichs Ungarn“).

Literatur

Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe. Hrsg. durch die Historische Kommission bei der Königlichen (später: Bayerischen) Akademie der Wissenschaften.

- Band 7. Bearbeitet von Johannes Kühn. 2 Teilbände, Friedrich Andreas Perthes, Stuttgart 1935 (darin zum Reichstag von 1529 S. 478–880 und ein erheblicher Teil der Aktenstücke auf S. 971–1395).

- Band 12: Der Reichstag zu Speyer 1542. Bearbeitet von Silvia Schweinzer-Burian. München 2003.

- Band 15: Der Speyrer Reichstag von 1544. Bearbeitet von Erwein Eltz. Göttingen 2001.

- Der Reichstag zu Speyer 1570 (= Deutsche Reichstagsakten. Reichsversammlungen 1556–1662). Erster Teilband: Protokolle. Zweiter Teilband: Akten und Abschied. Bearbeitet von Maximilian Lanzinner. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1988, ISBN 3-525-35279-4.

Sonstige Literatur

- Irmgard Höß: Der Reichstag zu Speyer 1529. Teilnehmer, Verhandlungspunkte, Ergebnisse. In: Jürgen Arndt (Bearbeiter): Das Wappenbuch des Reichsherolds Caspar Sturm (= Wappenbücher des Mittelalters. Band 1). Bauer & Raspe, Neustadt an der Aisch 1984, ISBN 3-87947-051-0, S. 139–150.

Weblinks

Heinz Angermeier, Erich Meuthen und Eike Wolgast: Die Reichstagsakten-Edition - Zum Stand des Forschungsunternehmens der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Memento vom 31. Dezember 2013 im Internet Archive)

Einzelnachweise

- Michael Klein: Geschichtsdenken und Ständekritik in apokalyptischer Perspektive. Hamm 2004, S. 83 (deposit.fernuni-hagen.de [PDF; 841 kB; abgerufen am 6. Februar 2013] Dissertation an der Fernuni Hagen).

- Michael Klein: Geschichtsdenken und Ständekritik in apokalyptischer Perspektive. Hamm 2004, S. 83, 84 (deposit.fernuni-hagen.de [PDF; 841 kB; abgerufen am 6. Februar 2013] Dissertation an der Fernuni Hagen).

- Michael Klein: Geschichtsdenken und Ständekritik in apokalyptischer Perspektive. Hamm 2004, S. 132 (deposit.fernuni-hagen.de [PDF; 841 kB; abgerufen am 6. Februar 2013] Dissertation an der Fernuni Hagen).