Mittelniederdeutsche Sprache

Die mittelniederdeutsche Sprache ist eine mittelniedersächsische Sprachform und ein Entwicklungsstadium des Niedersächsischen. Sie hat sich aus der altsächsischen Sprache im Mittelalter entwickelt und ist seit etwa dem Jahre 1225/34 schriftlich belegt (Sachsenspiegel).

| Mittelniederdeutsch | ||

|---|---|---|

| Zeitraum | 1150 oder 1200 – 1600 | |

| Linguistische Klassifikation |

| |

| Sprachcodes | ||

| ISO 639-3 |

gml (von englisch German Middle Low) | |

Begriff „Mittelniederdeutsch“

Der Begriff Mittelniederdeutsch ist eindeutig:

- Das Mittelniederdeutsche umfasst Norddeutschland und (nur) den Nordosten der heutigen Niederlande, östlich der IJssel.

Die größeren Darstellungen des Mittelniederdeutschen (etwa Lübben und Lasch) behandeln ausschließlich das Mittelniederdeutsche.[1]

- Der fälschliche Begriff Mittelniederdeutsche im weiteren Sinne umfasst Norddeutschland und den gesamten mittelniederländischen Sprachraum.

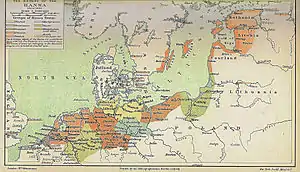

Verbreitung

Die mittelniederdeutsche Sprache war in der Hansezeit von etwa 1300 bis ca. 1600 n. Chr. die führende Schriftsprache im Norden Mitteleuropas und diente als Lingua franca in der Nordhälfte Europas. Sie wurde parallel zum Latein auch für Zwecke der Diplomatie und für Urkunden verwendet. So wurden der größte Teil des Schriftverkehrs der Hanse in Mittel- und Nordeuropa auf mittelniederdeutsch durchgeführt. Mittelniederdeutsche Urkunden gibt es von London im Westen bis Nowgorod im Osten und Bergen im Norden bis Westfalen im Süden. Auch in Visby auf Gotland, Riga, Reval und Dorpat wurde mittelniederdeutsch kommuniziert. So existiert noch ein handschriftliches Wörterbuch Mittelniederdeutsch-Russisch des Tönnies Fonne von 1607 in der Dänischen Königlichen Bibliothek in Kopenhagen. Insbesondere aus dieser Zeit resultiert ein erheblicher Einfluss des Niederdeutschen auf die skandinavischen Sprachen Norwegisch, Dänisch und Schwedisch, der durch zahlreiche Lehnwörter gekennzeichnet ist. Manche Skandinavisten meinen, rund die Hälfte oder noch mehr des schwedischen Wortschatzes gehe auf das Niederdeutsche zurück. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich dabei weniger um die häufigsten Wörter (Pronomina, Konjunktionen, Präpositionen etc.) als vielmehr um teilweise seltenere Substantive handelt (Berufsbezeichnungen etc.).

Regionale Ausprägungen der Schriftsprache

Die frühen mittelniederdeutschen Texte waren noch deutlich von der gesprochenen Sprache geprägt. Dort kamen verkürzte, mündliche Formen vor wie semme (statt sineme, „seinem“), sir (statt siner, „seiner“), eyr (statt einer, „einer“). Diese Texte waren landschaftlich geprägt, gaben aber keinen Dialekt wieder. In der späteren Schriftsprache versuchten die Schreiber, diese verkürzten Formen zu vermeiden und etymologisch korrektere Formen zu verwenden.[2]

Im 15. und im frühen 16. Jahrhundert übte durch die Devotio moderna das östliche Mittelniederländisch Einfluss aus auf das münsterländische schriftliche Mittelniederdeutsch.[2]

Im Westfälischen und im Ostfälischen gab es mitteldeutsche Einflüsse, besonders im Elbostfälischen. Das Hochdeutsche muss den dortigen Schreibern geläufig gewesen sein.[2]

Manche Sprachwissenschaftler nehmen an, dass vom südlichen Ostfälisch aus schreibsprachliche Einflüsse auf das übrige Ostfalen ausgegangen sind. Das südliche Ostfalen gilt als das stärkste geistige Zentrum des frühen Mittelniederdeutschen.[2]

Ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird das geschriebene Mittelniederdeutsch zunehmend einheitlicher. Diese mittelniederdeutsche Schriftsprache ist aus dem damaligen Ostniederdeutschen entstanden und wurde besonders durch Lübeck geprägt. Diese überregionale Schriftsprache setzt eine überregionale mündliche Verkehrssprache voraus, die nicht erhalten ist, aber angenommen werden muss.[2] Andererseits wurde diese Theorie nie bewiesen, und in westfälischen Städten (wie Herford, Münster und Osnabrück) wurde nur ein sehr geringer Einfluss aus Lübeck nachgewiesen.[3]

Grammatik

Sprachdenkmäler

Neben den mittelniederdeutschen Urkunden stellen insbesondere folgende Werke wichtige Sprachdenkmäler der mittelniederdeutschen Sprache dar:

- Der Sachsenspiegel, eine Sammlung sächsischen Rechts um 1225, das bis in das 19. Jahrhundert die Rechtsprechung in Europa maßgeblich beeinflusste,

- die Sächsische Weltchronik, eine Prosa-Chronik aus dem 13. Jahrhundert,

- Magdeburger Schöppenchronik, 1350–1516 entstanden,

- das Berlinische Stadtbuch, um 1380–1498,

- die Chronica novella des Hermann Korner, Lübeck, ab 1416 (auch in Latein),

- das Redentiner Osterspiel, ein Mysterienspiel von 1464,

- die Lübecker Bibel (1494), Inkunabel gedruckt von Steffen Arndes in Lübeck, 1494,

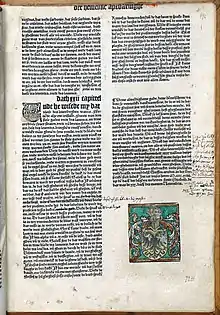

- Reynke de vos, gedruckt in der Mohnkopf-Offizin von Hans van Ghetelen in Lübeck, 1498, ein Tierepos, das in viele Sprachen übersetzt und zum Beispiel als Reineke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe bearbeitet wurde,

- die Lübecker Bibel (1533/34) oder Bugenhagenbibel,

- De düdesche Schlömer, ein geistliches Drama des Jedermann-Themas, von Johannes Stricker (1584),

- Nathan Chyträus Der Alte Todtendantz Sächsisch (1597), die älteste philologische Ausgabe eines niederdeutschen Textes,

- Tönnies Fonnes Handbuch der russischen Sprache (1607).

Spätere Sprachstufe

Aus dem Mittelniederdeutschen ist das moderne Niederdeutsche hervorgegangen.

Wörterbücher

Der Wortschatz des Mittelniederdeutschen wird beschrieben im Mittelniederdeutschen Wörterbuch von Karl Schiller und August Lübben, im Mittelniederdeutschen Handwörterbuch von August Lübben und Christoph Walther und in einem anderen Mittelniederdeutschen Handwörterbuch.

Siehe auch

Quellen

- Jan Goossens: Niederdeutsche Sprache : Versuch einer Definition. In: Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch : Sprache und Literatur. Karl Wachholtz, Neumünster 1973, S. 9–27.

- Karl Bischoff: Mittelniederdeutsch. In: Gerhard Cordes, Dieter Möhn (Hrsg.): Handbuch zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1983, ISBN 3-503-01645-7, S. 98–118 (§ 3.2).

- Stefan Mähl: Low German texts from Late Medieval Sweden. In: Lennart Elmevik, Ernst Håkon Jahr (Hrsg.): Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages: 25 Years of Research (= Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. Band 121). Uppsala 2012, S. 113–122, hier: S. 118.

Literatur

- Agathe Lasch: Mittelniederdeutsche Grammatik. Niemeyer, Halle 1914. (2. unveränderte Auflage: Niemeyer, Tübingen 1974. ISBN 3-484-10183-0). Digitalisat der ersten Auflage

- Robert Peters: Mittelniederdeutsche Sprache. In: Jan Goossens (Hrsg.): Niederdeutsch. Sprache und Literatur. Eine Einführung. Band 1: Sprache. Wachholtz, Neumünster 1973, S. 66–115.

- Kurt Otto Seidel: Mittelniederdeutsche Handschriften aus Bielefelder Bibliotheken. Beschreibungen – Texte – Untersuchung (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik. Band 452). Kümmerle Verlag, Göppingen 1986, ISBN 3-87452-688-7.

Weblinks

- Schiller-Lübben: Das Mittelniederdeutsche Wörterbuch von Schiller/Lübben als Faksimile-Ausgabe im Rahmen von Mediaevum.de

- wikiling Wörterbuch, Mittelniederdeutsch (und andere alte Sprachen)

- Niederdeutsche Inkunabeln im Gesamtkatalog der Wiegendrucke, z. B. das niederdeutsche Narrenschiff, der nd. Totentanz und der Roman Paris und Vienne

- Project TITUS, auch mit Mittelniederdeutschen Texten

- Mittelniederdeutsch (1150–1650), russisches Lehrbuch über die Geschichte der Deutschen Sprache

- Das Virtuelle Hamburgische Urkundenbuch

- Mittelniederdeutsche Schriftsprache im Vergleich mit modernem Plattdeutsch

- Reynke de vos (Memento vom 10. Juli 1998 im Internet Archive)

- Mittelniederdeutsche Lehnwörter in den skandinavischen Sprachen