Mausoleum Kaiser Ferdinands II. (Graz)

Das Mausoleum Kaiser Ferdinands II. neben dem Grazer Dom ist ein monumentaler Sakral- und Repräsentationsbau aus dem 17. Jahrhundert, der aus zwei verschiedenen Gebäuden verbunden wurde.[1] Die 1614 begonnene und nach jahrzehntelangen Bauunterbrechungen 1714 fertiggestellte Anlage besteht aus der Katharinenkirche sowie der daran anschließenden Grabkapelle für Kaiser Ferdinand II. und seine Familie. Gemeinsam bilden sie eines der bedeutendsten Baudenkmäler Österreichs aus dem Manierismus, der Übergangszeit von der Renaissance zum Barock.

Baugeschichte

Entstehung

Ferdinand II. betraute 1614 seinen aus Lodi bei Mailand in der Lombardei stammenden Hofkünstler Giovanni Pietro de Pomis (1569–1633) mit der Konzeption und der Ausführung dieses monumentalen Grabbaus, der 1636 vollendet war.[2]

Ferdinand II. hatte sich dazu entschlossen, sich neben dem Grazer Dom auf dem Areal des ehemaligen Friedhofs eine würdige Begräbnisstätte zu erbauen.[1] Als Bauplatz wurde die Stelle einer schon 1265 bestehenden und der heiligen Katharina geweihten romanischen Friedhofskapelle mit Karner gewählt.[3] Pomis übernahm als Maler, Architekt und Baumeister die Planung und Bauleitung.

Konzeption

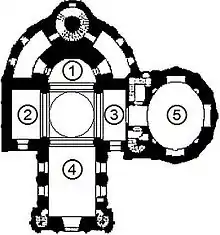

Für die Anlage wurden zwei in Grundriss und Raumkonzept unterschiedliche sakrale Gebäude verbunden: eine der heiligen Katharina von Alexandrien geweihte Kirche und ein daran im Süden anschließender ovaler Zentralbau als Grabkapelle für Kaiser Ferdinand II. und seine Familie. Im Osten um die Apsis entstand eine umschließende Schalung um die Sakristei und die Mesnerwohnung, die durch einen schlanken Turm bekrönt wird.[1]

Die Konzeption der Anlage zeigt die kirchlichen und dynastischen Repräsentationsabsichten des Bauherrn Ferdinand II.:[2]

- Der kreuzförmige Grundriss der Katharinenkirche weist auf den christlichen Glauben hin, die ovale Form der Grabkapelle ist ein Symbol der Auferstehung.[2]

- Die Bekrönungen der Kuppeln von Katharinenkirche und Grabkapelle in Form von Zepter und Reichsadler mit Reichsschwert und Reichsapfel symbolisieren die Habsburgerdynastie und ihren Machtanspruch im Reich.[2]

- Bei der Katharinenkirche nimmt das Patrozinium der heiligen Katharina von Alexandrien nicht nur auf einen mittelalterlichen Vorgängerbau Bezug, sondern steht auch in Kontext mit der von Erzherzog Karl II. (dem Vater Ferdinands II.) 1585 gegründeten und vom Jesuitenorden geführten Universität Graz, die ebenfalls unter dem Patrozinium der heiligen Katharina von Alexandrien (als Patronin der Wissenschaften) stand.[2]

- Die Sandsteinfiguren an der Westfassade – sie stellen die von zwei Engeln flankierte heilige Katharina und zwei von ihr zum christlichen Glauben bekehrte Personen dar – und die bemalten Kupfertafeln in den Nischen mit Darstellungen aus dem Leben der Heiligen bilden nicht nur ein auf die Titelheilige der Kirche und Universität bezogenes Programm, sondern zeigen im zum christlichen Glauben bekehrten Porphyrius und der Faustina auch einen gegenreformatorischen Aspekt.[2]

Bauentwicklung

Das unter der Leitung Giovanni Pietro de Pomis' errichtete Bauwerk zeigt starke italienische Einflüsse am Gebäude. So ist der ovale Grundriss mit einer ovalen Kuppel der Grabkapelle der erste seiner Art außerhalb Italiens.

Nach 1619/20 erfolgten an der Anlage einige Veränderungen: Umbauten an der Westfassade mit der Einfügung von Segment- und Dreiecksgiebel, einem Motiv der Jesuitenkirche Il Gesu in Rom, eine Geschoßerhöhung an den beiden Seitenflügeln und ab 1622 Dachdeckerarbeiten.[3] Nachdem Giovanni Pietro de Pomis 1633 vor der Vollendung des Werkes gestorben war,[4] übernahm 1633 Pietro Valnegro die Bauleitung. 1636 wurde, unter Mitarbeit von Antonio Pozzo, der Turm in Form eines grazilen Campanile[4] vollendet, 1637 das Dach.[3]

Fertiggestellt wurde die Gesamtanlage erst nach dem Tod Ferdinands II. († 1637), da nach dessen Wahl zum Kaiser und der damit verbundenen Übersiedlung nach Wien die Bauarbeiten ins Stocken geraten waren. Die Weihe des Gruftaltars erfolgte 1640, danach wurden die Bauarbeiten vorläufig eingestellt. Erst nachdem der Rohbau vier Jahrzehnte unvollendet gestanden war, wurde 1686 die Fertigstellung des Baus gefordert. Ferdinands Enkel, Kaiser Leopold I., beauftragte 1687 den damals noch jungen Grazer Barockbaumeister Johann Bernhard Fischer mit der Vollendung der Innenausstattung und Stuckierung des Mausoleums. 1714 wurden die Kirche und sechs Altäre geweiht.[5]

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten sowohl Innen- als auch Außenrestaurierungen und Maßnahmen zur Instandsetzung der Kuppelbedachung. Zwischen 1960 und 2010 diente die Anlage als Grabstätte der Bischöfe der Diözese Graz-Seckau, ehe sie (wieder) in den Grazer Dom verlegt wurde.

Baubeschreibung

Außenbau

Der dreigeschossige Baukörper der Katharinenkirche besitzt einen kreuzförmigen Grundriss mit einer Tambour-Kuppel über der Vierung mit bekrönendem Kreuz und Engelsputten-Köpfen und Kartuschen unter dem Kranzgesims. Der Apsis sind in den Baukomplex einbezogene Raumteile, z. B. die Sakristei, im Halbkreis vorgelegt. Im Ost-Scheitel tritt ein kreisförmiger, siebengeschoßiger Turm vor, der durch ionischen Pilaster und Gurtgesimse gegliedert ist. Der Entwurf der Laterne wird Pietro Valnegro zugeschrieben; das Kuppeldach wird von einem vergoldeten Szepter bekrönt.[5]

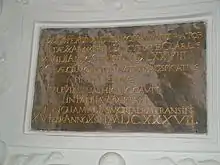

Über der Sockelzone steht ein zweigeschossiges Hauptgeschoß mit ionischen Dreiviertelsäulen vor Pilastern; über dem Attikageschoß auf der Mittelachse findet sich ein Segmentgiebel mit einem eingeschriebenen Dreieckgiebel. In den Nischen der Seitenachsen sind ikonographische Darstellungen aus dem Leben der Hl. Katharina. Auf dem Giebel steht eine überlebensgroße Sandsteinfigur der Heiligen, seitlich daneben zwei Engel mit Märtyrerkronen in der Hand. Die Skulpturen werden Sebastian Erlacher zugeschrieben und stammen aus 1635/36. Das rechteckige Steinportal mit Dreieckgiebel hat blechbeschlagene Türflügel mit Beschlägen aus Schmiedeeisen (um 1714). Darüber ist eine Inschrift des Bauherren angebracht. Im Ostturm ist ein profiliertes Rundbogen-Steintor.[5]

Der Bau der Katharinenkirche ist durch gebündelte ionische Pilaster gegliedert, im Gebälk des Hauptgesimses sind Symbole der Heiligen Messe und der heiligen Katharina, unter dem Kranzgesims Engelsputten-Köpfe und an den Pilastern des Attikageschoßes Relief-Kartuschen, wahrscheinlich ehemals mit Wappen bemalt, zu sehen.[5]

Innenbau

Das einschiffige Langhaus besteht aus zwei Jochen und mit Tonnengewölben. Die Querarme sind ebenfalls tonnengewölbt. Die Vierung hat eine Tambourkuppel, getragen von gebündelten korinthischen Pilastern. Der Chor hat eine Apsis mit einer Halbkuppel. Das Gebälk kragt stark vor und ist über den Vierungspilastern verkröpft. Sowohl Lang- als auch Querhaus haben Rundbogenfenster.[5]

Die bemerkenswerten Stuckarbeiten in der Katharinenkirche wurden 1688–1689 von Josef Serenio, Girolamo Rossi und Antonio Quadrio ausgeführt.[2] Die Entwürfe für die Stuckdekorationen der Gewölbe – jene in den Querhausgewölben ausgenommen – werden dem in Graz geborenen kaiserlichen Hofkünstler Johann Bernhard Fischer von Erlach zugeschrieben,[5][1] der auch den Entwurf für den als Hochaltar der Katharinenkirche dienenden Katharinenaltar lieferte (1687). Die Skulpturen des Katharinenaltars schnitzte Marx Schokotnigg (1697–1699); vom selben Künstler stammen die Engelsfiguren des Marienaltars (1697–1701) sowie Personifikationen der christlichen Tugenden in der Grabkapelle für Kaiser Ferdinand II. Das Altarblatt des Marienaltars mit der Darstellung der „Maria Immaculata“ malte 1699 Antonio Bellucci.[2]

Die gleichzeitig mit den Stuckdekorationen entstandenen Fresken im Langhaus mit der Apotheose des Hauses Habsburg malte vermutlich Franz Steinpichler.[2] Das Hauptaugenmerk der Ausschmückung des Langhauses liegt auf den ruhmreichen Taten Kaiser Leopolds I. Im Zentrum dieser Fresken ist die Befreiung Wiens von den Türken 1683 dargestellt.[2] Das Langhausgewölbe ist durch Blattstabrahmen in Felder unterteilt, das Vierungsgewölbe mit kartuschen- und kronenhaltenden Engelsputten und Kaiserbüsten von Herrschern aus dem Haus Habsburg geschmückt.[6]

In der Westempore halten an der Brüstung Engelsputten Festons und eine Kartusche mit freskiertem Wappen der adeligen Familie Dietrichstein. An der Westwand sind Engelsputten mit einer Inschriften-Kartusche – datiert 1689 – zu sehen, die auf den Bauherren Kaiser Ferdinand II. und auf Kaiser Leopold I. Bezug nehmen. In der westlichen Schildbogenwand spannen Engelsputten eine Draperie, welche die Devise Kaiser Leopolds I. enthält: „consilio et industria“ (dt.: durch Rat und Fleiß [zum Ziel]).[6]

Von der Kirchenausstattung ist weiters das Heilige Grab (1768–1769) von Veit Königer hervorzuheben, das durch sein vielfiguriges Ensemble zu den bedeutendsten „Heiligen Gräbern“ in Österreich zählt.[2] Es steht aber erst seit 1967 im rechten Querhaus. Das Heilige Grab gilt als ein Hauptwerk dieses spätbarocken Bildhauers und zeigt ein Schaugerüst, an dessen Seiten die Figuren Moses, David, Isaias, Jonas, Jeremias und Daniel zu sehen sind. Im Inneren dieses Gerüstes sieht man den Leichnam Christi.[1]

Grabkapelle

.jpg.webp)

.jpg.webp)

An den südlichen Querarm der Katharinenkirche schließt die ovale Grabkapelle mit darunter liegendem Gruftraum an, welche die Grabstätten des Stifters und seiner Familie enthält.[1]

1960 wurde die Grabkapelle zur Grabstätte der Bischöfe der Diözese Graz-Seckau umgebaut und ein Altartisch aufgestellt.[1] Bis Ende des 20. Jahrhunderts fanden mit Roman Sebastian Zängerle, Leopold Schuster und Leo Pietsch drei Bischöfe im Mausoleum Kaiser Ferdinands II. ihre letzte Ruhe, die in der Wand der Grabkapelle bestattet wurden. Nachdem im Grazer Dom eine bestehende Gruft unter der Marienkapelle und unter der Kreuzkapelle als neue Grablege für die Bischöfe von Graz-Seckau adaptiert worden war, erfolgte im Jahr 2010 die Überführung der verstorbenen Bischöfe aus dem Mausoleum Kaiser Ferdinands II. in diese neue Bischofsgruft.[7]

Gestaltung

Eine Kuppel überspannt die gesamte Grabkapelle. Der eigentliche Grabraum für Kaiser Ferdinand II. und seine Familie befindet sich im Untergeschoss.[1]

Am Kuppelkranz stellen Fresken die katholischen Tugenden und Taten Kaiser Ferdinands II. als Gegenreformator dar.[1] Sie wurden um 1689 von Matthias Echter gemalt. Von ihm stammt auch das Fresko im Chor mit der mystischen Vermählung der heiligen Katharina.[2] Die Stuckdekorationen an der Kuppel sollen von Johann Bernhard Fischer von Erlach entworfen worden sein.[1] Die Nischenfiguren aus Stuck stellen Personifikationen der christlichen Tugenden (Glaube, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit) dar und stammen von Marx Schokotnigg (1695–1696).[2]

Die heute in der Grabkapelle aufgehängten Gemälde „Hl. Ignatius“ (von Franz Wagenschön, 1766) und „Maria Immaculata“ (von Josef Tunner, 1858) waren einst als Altarblätter in Verwendung.[2]

Gruftraum

Die Stuckaturen des Gruftraumes fertigte um 1640 Mattia Camin. Sie wurden 1694 von Josef Serenio erneuert. Die bildlichen Darstellungen zeigen die Herrschaftsinsignien und Wappen der von Kaiser Ferdinand II. regierten Länder, ferner Symbole des Todes und der Sterbesakramente sowie gemalte Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament, die auf die Auferstehung und Erlösung durch Christus hinweisen.[2]

Doppelsarkophag

Der heute in der Mitte des Gruftraumes aufgestellte Doppelsarkophag aus Rotmarmor war für die Eltern Kaiser Ferdinands II. bestimmt und dürfte um 1608 von Sebastian Carlone verfertigt worden sein.[2] Er befand sich ursprünglich im Grazer Klarissinnenkloster im Paradeis[1] und wurde nach Aufhebung dieses Klosters gegen Ende des 18. Jahrhunderts an seinen heutigen Standort übertragen. Im Doppelsarkophag ist lediglich Maria von Bayern (1551–1608) bestattet; Erzherzog Karl II. (1540–1590) hingegen ruht seit 1590 im Habsburger-Mausoleum der Basilika Seckau. Der Deckel des Doppelsarkophages zeigt die vollplastischen Liegefiguren Karls II. und Maria Annas.

Sargwandnischen

Die Grabstätten Kaiser Ferdinands II., seiner Gemahlin Maria Anna von Bayern (1574–1616) sowie seines früh verstorbenen Sohnes Johann Karl (1605–1619) sind als Sargwandnischen ausgelegt und durch Inschrifttafeln gekennzeichnet.[2] Die Wandnische mit dem Sarg des Kaisers befindet sich auf der linken Seite des Altars, direkt über der Wandnische mit dem Sarg seines früh verstorbenen Sohnes. Die Wandnische unterhalb der Sargnische der Maria Anna von Bayern auf der rechten Seite des Altares blieb leer. Ferdinand II. starb am 15. Februar 1637 in Wien und hatte testamentarisch verfügt, dass er in Graz beigesetzt werden sollte.[1]

Herzgrüftl

Vom Gruftraum der Grabkapelle ist das sogenannte Herzgrüftl erreichbar, in dem sich noch einige Herzurnen befinden. Die Herzbestattungen der Habsburger in Graz umfassten einst die Herzen Ferdinands II., seiner Mutter Maria von Bayern, seiner zweiten Gemahlin Eleonora Gonzaga und von anderen erzherzoglichen Familienmitgliedern.[2] Seit dem beginnenden 20. Jahrhundert sind die Grabnischen leer, die Gefäße mit den entsprechenden Inhalten wurden 1910 dem Münzamt übergeben.[1] Das getrennt bestattete Herz und die Eingeweide Ferdinands II. befanden sich ursprünglich in derselben Urne, welche zunächst ebenfalls im Mausoleum aufbewahrt wurde. Das Behältnis wurde später nach Wien überführt, wo es im Königinkloster beigesetzt war. Ende des 18. Jahrhunderts ließ Joseph II. die Eingeweide Ferdinands II. in der Herzogsgruft des Stephansdoms und das Herz in einem neuen Becher in der Loretokapelle der Augustinerkirche bestatten.[8]

Bedeutung

Die im Stadtzentrum von Graz gelegene Anlage war der wichtigste Repräsentationsbau des kaiserlichen Hofes in Graz und seiner Politik der Gegenreformation. Sie bildet gemeinsam mit dem benachbarten Dom, der Burg und der Alten Universität (Jesuitenuniversität) das Ensemble der Grazer Stadtkrone.

Unter den drei in der Steiermark aus dem Zeitalter der Gegenreformation stammenden Mausoleen (Mausoleum für Erzherzog Karl II. in der Basilika Seckau, Mausoleum für Ruprecht von Eggenberg in Ehrenhausen, Mausoleum für Kaiser Ferdinand II. in Graz) nimmt das zeitlich zuletzt entstandene Grazer Mausoleum als Bauwerk von europäischem Rang eine überregionale Stellung ein.[2]

Es zählt zu den bedeutendsten manieristischen Bauwerken Österreichs aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Es ist der größte Mausoleumsbau der Habsburger. Gemeinsam mit dem Grazer Dom prägt das Gebäude mit seinen weithin sichtbaren Kuppeln und Türmen die Silhouette des Stadtbildes.

Literatur

- Alois Kölbl und Wiltraud Resch: Wege zu Gott. Die Kirchen und die Synagoge von Graz. 2., erweiterte und ergänzte Auflage. Styria Verlag, Graz-Wien 2004, ISBN 3-222-13105-8, S. 87–92.

- Horst Schweigert (Bearb.): Graz (zum 850jährigen Stadtjubiläum). Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, Topographisches Denkmälerinventar. Schroll, Wien 1979, ISBN 3-7031-0475-9. S. 24–29.

Weblinks

Einzelnachweise

- Gekürzt nach: Der Dom zu Graz (), Zugriff 11. Januar 2015

- Horst Schweigert, Das Mausoleum Kaiser Ferdinand II. (online), Zugriff 11. Januar 2015

- Schweigert: Graz, S. 24

- DasMausoleum, Zugriff 11. Januar 2015

- Schweigert: Graz, S. 25

- Schweigert: Graz, S. 26

- Letzter Einzug in die Bischofskirche - Umbestattung verstorbener Bischöfe in die neue Bischofsgruft, Sonntagsblatt für Steiermark, Ausgabe Nr.: 07-10, Zugriff 11. Januar 2015

- 400 Jahre Kapuzinergruft. Abgerufen im Jahr 2019..