Lola Carr

Lola Carr (hebräisch לולה קאר; auch Lola Fuchs-Carr; geb. als Lola Fuchs 30. November 1918[1] in Wien; gest. 2009 in Paris) war eine österreichisch-israelische Malerin. Nach dem „Anschluss Österreichs“ 1938 als Jüdin verfolgt und vertrieben, lebte sie im Exil in London und Paris. In den 1960er Jahren wanderte sie in Israel ein. Ihre Gemälde erzählen die Geschichte ihres Lebens und ihrer Familie.

Leben

Lola Fuchs’ Vater war der im österreichischen Galizien geborene Journalist und jiddische Schriftsteller Abraham Mosche Fuchs. Ihre Mutter Sonya Fuchs, geborene Paltun, war Pianistin, die mit ihren Eltern aus Odessa nach New York emigriert war, wo sie Fuchs begegnete. Nahezu mittellos trafen die beiden 1914 in Wien ein, wo sie 1915 heirateten. Lola Fuchs war ihr einziges Kind. Von ihren Eltern deutschsprachig erzogen las sie die jiddischen Texte des Vaters auch später nicht.[2] 1927 zog die Familie in eine gutbürgerliche Wohnung in der Semperstraße 29 im 18. Wiener Gemeindebezirk.[3] Ihre Matura machte Lola Fuchs an einem privaten Mädchengymnasium.[4]

Sie erhielt schon früh eine Ausbildung als Tänzerin. Mit sechs Jahren war sie Mitglied des Kinderballetts der Wiener Staatsoper.[4] Mit 14 gehörte sie zur Tanzgruppe von Gertrud Kraus[4] und tanzte in der Gruppe von Grete Wiesenthal.[5] Sie besuchte das Wiener Konservatorium für Musik und Tanz von 1934 bis 1938 und trat als Solistin auf.[5][6]

Als junges Mädchen erlebte sie den wachsenden Antisemitismus in Österreich. 1938 marschierte die Deutsche Wehrmacht ungehindert in Österreich ein und Adolf Hitler verkündete am 15. März auf dem Wiener Heldenplatz einer jubelnden Menge den „Anschluss Österreichs“ an das Deutsche Reich. Die Gestapo inhaftierte Lola Fuchs und ihre Eltern für drei Monate.[7][4][8] Noch im selben Jahr konnte die Familie mit Hilfe der Zeitung The Forward, für die der Vater arbeitete, über Paris nach London fliehen.[3][9]

In London lernte Lola Fuchs den Schriftsteller und Journalisten Maurice Carr (Pseudonym von Maurice Kreitman) kennen, Sohn der Schriftstellerin Esther Kreitmann und Neffe von Israël Joshua und Isaac Bashevis Singer.[3] Er war als Auslandskorrespondent für die Nachrichtenagentur Reuters tätig. Sie heirateten 1939,[6] bekamen in London eine Tochter, Hazel, und zogen 1946 nach Paris.[4] In einem kleinen Zimmer in einem Hotel auf der Rive Gauche malte Lola Carr ihr erstes Bild: eine rote Geranie, die vor dem schwarzen Geländer eines Fensters wuchs.[3][8]

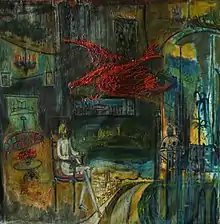

Lola Carr begann sich ernsthaft mit der Malerei zu beschäftigen, arbeitete im Atelier von Othon Friesz, stellte aus[4][7] und studierte ab 1949 Malerei an der Académie de la Grande Chaumière.[10][11] Sie folgte keinem bestimmten Kunststil. Ihre Bilder wirken traumhaft, manche erinnern an Chagall; die Farbe Rot taucht in fast allen auf.[3] Zu ihren verwendeten Techniken gehören Ölmalerei, Acrylfarben, Tempera, Wasserfarben und Metallplastik.[11] 1959 verbrachte sie ein Jahr in Israel, wo ihr Vater seit 1950 lebte. 1966 ließ sie sich mit ihrem Mann und ihrer Tochter für einige Jahre in Jerusalem nieder, später in Tel Aviv. In ihrer Wohnung hatte sie ihr Atelier.[7] Lola Carr wurde als Künstlerin zeitlebens nicht berühmt und kaum bekannt, doch sie hörte nicht auf zu malen. In ihren Gemälden hielt sie die Erinnerung an ihre Welt in Wien wach.

„Die Bilder erzählen von Reisen in einem roten Fiaker, auf gewundenem Weg zwischen Wien, London, Paris und Tel Aviv. Von einem Wohnsalon, vollgestopft mit Vögeln und Städten. Der Salon ist der ruhende Pol in Lolas Welt in der Wiener Semperstraße, in dem die Mutter Klavier spielt, ihr Vater am Schreibtisch sitzt und Lola lesend auf der Couch liegt. Verlorenes Paradies. Der Himmel ist voller Raubvögel.“

Ihre Tochter Hazel Karr berichtete dem Jewish Women’s Archive über die Malerei ihrer Mutter:

„Lola malte die Geschichte ihres Lebens, ihres Lebens in Wien, in Paris, in Jerusalem, in Tel Aviv. Sie malte ihre Eltern, ihren Ehemann, ihre Tochter, die Hunde, mit denen wir lebten, die Katzen. Auf der Oberfläche waren es fröhliche Gemälde in warmen Farben, aber wenn ich sie jetzt anschaue, sehe ich, dass der Vogel, den sie so oft malte, der über ihr schwebt, als sie auf einem Balkon sitzt, ein roter oder schwarzer Vogel, bedrohlich, drohend ist. Ich denke, dass es bei diesem Vogel um den Nazismus geht.“[8]

Ausstellungen

- Nach Ausstellungen in Italien und Frankreich fand im Mai 1975 ihre erste Einzelausstellung in Israel statt. In der Galerie Reneé Darom in Tel Aviv wurden 35 Ölgemälde gezeigt, worüber u. a. die israelische Abendzeitung Maariw berichtete. Einige Bilder würden an die Atmosphäre zwischen Impressionismus und Romantik in Paris zu Beginn des Jahrhunderts erinnern.[12][13]

- 1997 präsentierte das Jüdische Museum Wien in der Ausstellung Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft Porträts, Werke und andere Exponate von 100 Frauen und Männern, unter ihnen Schriftsteller, Maler, Musiker, die 1938 aus Österreich fliehen mussten, darunter Lola Carr.[7] „Die Ausstellung zeigt nicht nur den bedeutenden Platz, den Österreicher im kulturellen Leben Israels einnehmen, sondern zeigt auch den Verlust an kreativer Potenz, den Österreich durch die Emigration erlitten hat“ schrieb Julius H. Schoeps im Vorwort zum Begleitbuch.[14] Der Ausstellung ist ein mehrjähriges Forschungsprojekt der Exilbibliothek im Literaturhaus Wien unter der Leitung von Ursula Seeber vorausgegangen.[15]

- Von Dezember 2017 bis Januar 2018 zeigte in Paris die Galerie Hervé Courtaigne in der Themenschau Orient Express. De Paris à Istanbul Lola Carrs Gemälde Arrival in Vienna, ein Porträt ihrer Eltern auf dem Bahnsteig des Wiener Bahnhofs. Die Ausstellung war denjenigen Künstlern der Nouvelle École de Paris gewidmet, die an der Strecke des Orient Express gelebt hatten und aus verschiedenen Gründen nach Paris emigriert waren.[16][17]

Einzelausstellungen (Auswahl)

- 1975: Galerie Renée Darom, Tel Aviv.[7][18]

- 1976: Galerie Katia Granoff, Paris.[7][18]

Literatur

- Georg Wacha; Antje Hansen: Fuchs, Lola. In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 46, Saur, München u. a. 2005, ISBN 3-598-22786-8, S. 60 f.

- Carr Lola, geb. Fuchs; Malerin. In: Ilse Korotin (Hrsg.): biografıA. Lexikon österreichischer Frauen. Band 1: A–H. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2016, ISBN 978-3-205-79590-2, S. 487.

- Lexikon der Bildenden Künste in Israel und im Ausland. (Auf Hebräisch). Autoren: Joseph A. Melamed, Jizchak Ben-Badinter. Vorwort von Mirjam Tal. 294 S., Verlag: Olam Ha-Omanut (Welt der Kunst), Tel Aviv 1979, 2. Auflage 1982, S. 82

- Alisa Douer: Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft. Begleitbuch zu der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Edith Blaschitz (deutsch, englisch, hebräisch), Picus Verlag, Wien 1997, ISBN 978-3-85452-407-6, S. 106–107

Weblinks

- Paintings by Lola Carr auf der Webseite der Tochter Hazel Karr, abgerufen am 23. März 2018.

- LOLA et le fiacre rouge devant l'église votive, Hörfunk-Feature von Kaye Mortley, Audiomitschnitt bei France Culture, 2013 (Französisch/Deutsch, 59. Min.)

Einzelnachweise

- Lola Carr. Malerin, in: Alisa Douer: Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft, Picus Verlag, Wien 1997, S. 106. Abweichend davon geben Kaye Mortley und das Jewish Women’s Archive das Geburtsjahr mit 1915 an.

- Armin Eidherr: Sonnenuntergang auf eisig-blauen Wegen. Zur Thematisierung von Diaspora und Sprache in der jiddischen Literatur des 20. Jahrhunderts. V&R Unipress, 2012, ISBN 978-3-89971-994-9, S. 183.

- Kaye Mortley: Flucht aus Wien 1938: Die Malerin Lola Carr und der Autor Georg Troller. Radiofeature, Deutschlandradio Kultur / ORF, am 10. März 2018 in Ö1 (59 Min.).

Lola und der rote Fiaker vor der Votivkirche. Deutschlandfunk Kultur, 16. November 2013.

LOLA et le fiacre rouge devant l’église votive. France Culture, 24. Oktober 2013. - Carr Lola, geb. Fuchs; Malerin. In: Ilse Korotin (Hrsg.): biografıA. Lexikon österreichischer Frauen. Band 1: A–H. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2016, ISBN 978-3-205-79590-2, S. 487 (Google-Digitalisat).

- Who’s who in Israel and in the work for Israel abroad. Bronfman & Cohen Publications, Tel Aviv 1978, S. 89.

- Carr, Lola. In: Who’s Who in the World, 1978–1979. S. 161, ISBN 978-0-8379-1104-5 (Google-Books-Abfrage).

- Lola Carr. In: Alisa Douer: Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft. Begleitbuch zu der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Edith Blaschitz (deutsch, englisch, hebräisch), Picus Verlag, Wien 1997, ISBN 978-3-85452-407-6, S. 106–107.

- Hazel Karr: What am I doing here? In: Jewish Women’s Archive. 31. Dezember 2012.

- Alisa Douer: Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft. Begleitbuch zu der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Edith Blaschitz (deutsch, englisch, hebräisch), Picus Verlag, Wien 1997, ISBN 978-3-85452-407-6, S. 10.

- Israel Magazine. (Israelisches Monatsmagazin, Chefredakteur: Maurice Carr), Band 1/1968, S. 85 (Google-Books-Schnipsel).

- Lexikon der Bildenden Künste in Israel und im Ausland. S. 82 (auf Hebräisch), Verlag: Olam Ha-Omanut (Welt der Kunst), Tel Aviv 1979, 2. Auflage 1982 (Online-Teilansicht).

- In Galerien: Lola Carr. In: Maariv. Sonntag, 4. Mai 1975, abgerufen am 6. April 2018. S. 28.

- Die Atmosphäre von Paris. In: Maariv. Freitag, 23. Mai 1975, abgerufen am 6. April 2018. S. 28.

- Julius H. Schoeps, Vorwort zu: Alisa Douer: Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft. Begleitbuch zu der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Edith Blaschitz (deutsch, englisch, hebräisch), Picus Verlag, Wien 1997, ISBN 978-3-85452-407-6, S. 8.

- Alisa Douer: Neuland. Israelische Künstler österreichischer Herkunft. Begleitbuch zu der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Edith Blaschitz (deutsch, englisch, hebräisch), Picus Verlag, Wien 1997, ISBN 978-3-85452-407-6, S. 13.

- Orient Express – Galerie Hervé Courtaigne. Bei: newsarttoday.tv. Abgerufen am 5. April 2018.

- ORIENT EXPRESS/ Notes et Pense Bête n. 117. (Video zur Ausstellung der Galerie Hervé Courtaigne auf Vimeo), Un film de Vittorio E. Pisu, abgerufen am 7. April 2018.

- Carr, Lola. In: Who’s who in Israel and Jewish Personalities from All Over the World. Ausgabe 20, Bronfman, 1985, abgerufen am 7. April 2018, S. 72.