Knottenried (Immenstadt im Allgäu)

Das Pfarrdorf Knottenried ist ein Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu im Landkreis Oberallgäu.

Knottenried Stadt Immenstadt | |

|---|---|

Wappen von Knottenried | |

| Höhe: | 1003 m ü. NHN |

| Eingemeindung: | 1. Januar 1972 |

| Postleitzahl: | 87509 |

| Vorwahl: | 08320 |

.jpg.webp)

Geographie

Lage

Knottenried liegt im sogenannten Bergstättgebiet nördlich von Immenstadt und ist ein Teil der Gemarkung Diepolz.

Die Pfarrei Knottenried wird im Norden zur Pfarrei Diepolz, im Osten zur Gemeinde Waltenhofen, im Südosten zur Gemarkung Akams, im Südwesten zur Gemarkung Bühl und im Westen zur Gemeinde Missen begrenzt.

Der Höhenfestpunkt für Knottenried ist in die Mauer der Pfarrkirche eingeschlagen und liegt auf 1003 m über NHN. Der mit 1056 m ü. NHN höchste Punkt der Pfarrei ist westlich von Knottenried auf der im amtlichen Grundbeschrieb als „Prageck“ benannten Flurbezeichnung. Der tiefste Punkt ist das Mühlbach - Tobel südlichöstlich von Reute am Übergang zur Gemarkung Akams mit 900 m ü. NHN.

Knottenried wird von der Europäische Hauptwasserscheide durchzogen. Im Westen entspringen Luibach, Haselbach, Haustobelbach und Westenrieder Bach (Rhein), im Osten der Mühlbach (Donau).

Knottenried und Reute liegen im Bergland der Faltenmolasse zwischen Buchenberg und Oberstaufen, im Hügelland von Akams.

Ortsteile

Zur Pfarrei Knottenried gehört neben dem Pfarrdorf Knottenried auch der Weiler Reute, einige Einzelsiedlungen, darunter die als Westenried bekannte Einöde.

Die Einöde Oberstixner gehörte ursprünglich ebenfalls zu Knottenried, wurde aber am 01.10.1949 auf eigenen Antrag in die Gemeinde Missen eingemeindet.

Geschichte

Antike

Die Anwesenheit antiker Völker, wie Römer oder Kelten, lassen sich lediglich durch Funde in den benachbarten Orten Freundpolz (Grabhügel, goldener römischer Ring) und Göhlenbühl (Schanze, bronzene Fibel) vermuten[1]

Der Ursprung der Ortschaften Knottenried und Reute lässt sich geschichtlich nicht fassen. Das Gebiet wurde von den Alamannen in Besitz genommen und durch Rodung urbar gemacht. Zur Zeit der Christianisierung soll der erste Kirchenbau in Knottenried auf einem heidnischen Kultplatz errichtet worden sein.[2]

Mittelalter

Im Jahre 1090 kamen mit Zaumberg wahrscheinlich auch Knottenried und Reute als Schenkung an das Welfenkloster Weingarten.[3]

Die erste bekannte Erwähnung der Pfarrei Knottenried stammt aus dem Jahr 1143. Am 9. April 1143 nahm Papst Innozenz II. das Kloster Weingarten samt dessen Besitzungen, worunter eine Anzahl namentlich aufgezählt werden, unter seinen besonderen Schutz. Darin heißt es: Zunberc cum suis appendiciis. Ecclesiam in Riet cum investitura (Zaumberg mit seinen Anhängen, die Kirche in Knottenried mit dem Einsetzungsrecht des Pfarrers).[4]

Das Landgut Knottenried wurde anfänglich von Maierhof in Zaumberg aus mitverwaltet. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts wurden für Knottenried ein eigener Maierhof und eigene Verwalter erwähnt. „Wer[nherus] et Petrus de Riet“ wurden am 26. Mai 1269 gemeinsam mit „Petrus de Zunberc villicus (Maier)“ in zwei Weingartener Urkunden als Zeugen genannt.[5][6] In der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts wird „Petrus in dem Riet“ in einem Abgabenverzeichnis der Abtei Weingarten als „de advocatia (von der Vogtei)“ erwähnt, ebenso Wernher. Darin wird auch erwähnt, dass in Knottenried ein Hof des Maiers (curia villici) und ein Lehen (feodum) existieren.[7][8] 1349 übergab das Kloster Weingarten die Vogteirechte seiner Ländereien, also auch von Knottenried, auf Widerruf an Truchsess Otto von Waldburg.[9] Von dem Knottenrieder Hof aus wurden später auch die Alpen der Abtei Weingarten im Lechtal verwaltet. So musste von 1368 bis 1537 der jährliche Lehenszins für die Hochalpe Wöster an den Hof in Knottenried entrichtet werden.[10] Im 15. Jahrhundert wird der Knottenrieder Amann für Weingarten, Hans Haim, wird als Siegler von Weingartner Urkunden und als Zeuge mehrmals urkundlich erwähnt.[11]

Frühe Neuzeit

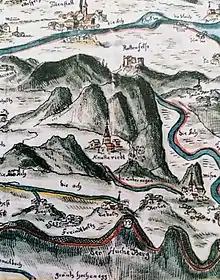

Die Pfarrei Knottenried wird 1520 zusammen mit anderen Gütern ein Lehen der Edlen von Prassberg. Im Jahre 1538 verkauft das Kloster Weingarten das Amt und Niedergericht Zaumberg-Knottenried an die Herrschaft Rothenfels.[12][13]

1567 veräußerte Ulrich von Montfort die Grafschaft Rothenfels und die Herrschaft Staufen für 150.000 Gulden, trotz eines höheren Gebotes von Erzherzog Ferdinand, an seinen Schwager Freiherr Johann Jakob von Königsegg.

Für die Verwaltung des Forstbezirks Knottenried[14] wurde von den Grafen von Rothenfels ein Revierjäger[15] eingesetzt, welcher seinen Sitz im „Hochgnädiger Herrschaft Jägerguth“ in Knottenried hatte. Bis heute hat sich für dieses Anwesen der Hausnamen „beim Jägar“ erhalten.[16] Die Vermutung, dass es sich bei genanntem Jäger - Gut um den ehemaligen Maierhof des Klosters Weingarten handelte, ist naheliegend jedoch nicht belegt. 1792 erlegte Graf Ernest von Königsegg - Rothenfels im Forstbezirk Knottenried den letzten Luchs in der Bergstätte.[17]

Auch die Bauern der Grafschaft Königsegg-Rothenfels hatten Frondienste zu leisten. So wurde 1597 dokumentiert, dass die Pfarrei Knottenried für das Aufmachen und Fahren von Holz ins Schloss Rothenfels zu sorgen hatte. Im Gegenzug erhielt jeder Beteiligte für die Arbeit 1 Laib Brot, für den Transport zusätzlich ¼ Laib.[18]

Acht Pfarreien der Grafschaft Königsegg - Rothenfels, darunter auch Knottenried, söhnten sich mit dem Grafen Georg von Königsegg-Rothenfels aus, nachdem es 1597, aufgrund gravierender Änderungen in der Besteuerung, zu einer Klageschrift an Kaiser Rudolf kam.[19]

Durch den Ausbruch der Pest waren in Knottenried zeitweise nur noch 6 Häuser bewohnt.[20]

Um die Brandgefahr im Ort herabzusetzen und eine zweckmäßigere Lage der Höfe zum Nutzland zu erreichen, wurde die Vereinödung 1766 in Reute und 1789 in Knottenried durchgeführt.[21]

19. Jahrhundert

Am 19. Januar 1804 tauschte Graf Franz Fidel zu Königsegg-Rothenfels, hoch verschuldet und von Krankheit gezeichnet, mit dem Kaisertum Österreich die Grafschaft Rothenfels gegen Krongüter in Ungarn.[22] Die Pfarrei Knottenried wurde ein Teil von Vorderösterreich.

In dem Vertrag von Brünn wurde Knottenried und Reute im Jahre 1805 dem Königreich Bayern zugesprochen. Um einen Aufruhr auszuschließen wurden im Jahre 1810 aus den Allgäuer Pfarreien insgesamt 177 Männer, darunter 1 Bauer aus der Pfarrei Knottenried, als Geiseln in die Feste Bouillon in den Ardennen verschleppt.[23]

Im Zuge des Gemeindeedikts von 1818 durch Maximilian Joseph von Montgelas schloss man die bis dahin eigenständigen Pfarreien Knottenried und Diepolz zur politischen Gemeinde Diepolz zusammen.[24]

20. Jahrhundert

Das Knottenrieder Schulhaus wurde 1912 eingeweiht. Der Schulbetrieb wurde 1963 eingestellt.

Im Ersten Weltkrieg musste die Pfarrei 2 Kirchenglocken zu Kriegszwecken abgeben und verlor 5 Gemeindemitglieder auf den Schlachtfeldern Europas.

1938 wurde eine Flugwache zwischen Knottenried und Reute errichtet. Diese wurde am 13. Oktober 1944 wieder aufgelöst.

Im Zweiten Weltkrieg musste Knottenried eine Kirchenglocke zu Kriegszwecken abliefern, die Pfarrei hatte vier Gefallene zu beklagen.[25] Zu Kriegsende wurde vom Volkssturm bei Knottenried aus Bäumen eine Panzersperre errichtet.[26] Im Mai 1945 beschützen serbische Kriegsgefangene, welche zur Feldarbeit eingesetzt wurden, in Reute die Bevölkerung vor Übergriffen der französischen Soldaten.[27]

Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurde Knottenried am 1. Januar 1972 in die Stadt Immenstadt im Allgäu eingegliedert.

Ortsnamen im Wandel der Zeit

Knottenried:

Riet (1143), predium Riet (1153), in dem Riet (2. Hälfte des 13 Jhd.), Clottenried (1275), predium de Knottenunrieht (1278), Knottenriet (1353) – Rodung eines Knodo[28][29]

Reute:

in der Ruoti (2. Hälfte des 13. Jahrhunderts), in der Rüti (1451), in der Reuthin (1567), in der Reute (1676), auf der Reite (1792) – Rodung

Wappen

Blasonierung: „In Silber unter vier golden-bebutzten blauen Flachsblüten drei grüne Berge, je mit einem schwarzen Heinzen (Heureiter) besteckt.“

Wappenbegründung: Die Heinzen sind Holzgestelle, auf denen vor dem Aufkommen von maschinenunterstützter Landwirtschaft frisch geschnittenes, abgetrocknetes Gras zum vollständigen Trocknen aufgehängt wurde stehen somit für die landschaftsprägende Grünlandbewirtschaftung. Die Flachsblüten, erinnern an den bis Ende des 18. Jhd. florierenden Flachsanbau, die Flachsverarbeitung und den Handel mit den Leinwänden. Auf die heutige Zeit interpretiert, stehen die Flachsblüten stellvertretend für die Landwirtschaft (Flachsanbau), das Handwerk (Flachsverarbeitung) und den Handel/Dienstleistungen (Leinwandhandel). Diese Wirtschaftszweige sind in Knottenried-Reute vertreten. Die blauen Flachsblüten und der grüne Schildfuß stehen gemeinsam für den Wandel vom blauen Allgäu (Flachsanbau) zum grünen Allgäu (Grünlandbewirtschaftung/Milchwirtschaft). Das „Weiß“ (heraldisch Silber) erinnert das weiße Leinen sowie die Milch. Der grüne Dreiberg symbolisiert die Bergstätte, das Hügelland nördlich von Immenstadt, in welchem Knottenried-Reute liegt.

Das Wappen des nicht selbstständigen Ortsteils wurde am 26. Oktober 2021 in die Deutsche Ortswappenrolle des Herold unter der Nr. 87BY aufgenommen. Gestiftet wurde es von der Dorfgemeinschaft Knottenried-Reute e.V. und wird als Symbol der örtlich-lokalen Identität außerhalb von Amtshandlungen geführt.

Infrastruktur

Grundversorgung

Die erste öffentliche Telefonstelle in Knottenried wurde 1905 eingerichtet. Der Breitbandausbau in Knottenried und Reute wurde im Zeitraum 2018-2023 realisiert

Die Elektrifizierung der Ortschaften Knottenried und Reute erfolgte 1921. In den Jahren 2019-2020 erfolgt ein umfassender Umbau, in dessen Zuge die Gebäude in Knottenried eine Erdverkabelung erhielten.

Von 1965 bis 1969 wurden die Anwesen in Knottenried und Reute an die Zentrale Wasserversorgung der Bergstätt-Iller-Gruppe angeschlossen.

Die 1983–1984 durchgeführte Flurbereinigung sorgte u. A. für neue Hofzufahrten.

1989 wurde für die Abwässer des Dorfes Knottenried ein Klärteich angelegt. Der Anschluss der Ortschaften Knottenried und Reute an das Gruppenklärwerk des Abwasserzweckverbandes Obere Iller erfolgte 1995.

2011: Um der gestiegenen Einwohnerzahl gerecht zu werden, wurde 2011 der kirchliche Friedhof erweitert. Im Jahre 2018 wurde auf der Erweiterungsfläche ein Leichenhaus errichtet. Der Dorfplatz und die Friedhofsmauer wurde im Zuge der Dorferneuerung 2002-2019 saniert

Verkehr

Die Ortschaften Knottenried und Reute sind über Gemeindeverbindungsstraßen an das überörtliche Straßennetz angebunden. Die Gemeindestraße von Knottenried nach Diepolz wurde 1905-1906 von italienischen Arbeitern gebaut.[30]

Die Kreisstraße OA22 von Niedersonthofen nach Missen zweigt in Diepolz nach Knottenried, in Freundpolz nach Reute ab. Die Straße zwischen Reute und Freundpolz ist nur für den Anliegerverkehr freigegeben und im Winter gesperrt.

Die Staatsstraße 2006 von Sibratshofen nach Immenstadt zweigt am Stixner Joch nach Knottenried ab.

Freizeit

Das Langlaufparadies Knottenried-Diepolz wurde 1972 eröffnet. Seit der Wintersaison 2020/21 wird das etablierte Streckennetz als zertifiziertes Nordic Aktiv Zentrum Immenstadt[32] beworben.

Der Verein Sternwarte Oberallgäu e.V.[33] betreibt seit 1999 nordöstlich von Knottenried eine Sternwarte. Die Mitglieder des Vereins erhalten mit privaten Mitteln die Sternwarte und veranstalten ehrenamtlich öffentliche Beobachtungsabende.

Das Gebiet von Knottenried und Reute ist mit Wanderwegen durchzogen, welche zahlreiche Aussichtspunkte aufs Illertal und die Allgäuer Alpen bieten

Sehenswürdigkeiten

Denkmalgeschützte Bauwerke

- Kath. Pfarrkirche St. Oswald (Aktennummer D-7-80-124-56)

- Pfarrhaus Knottenried (Aktennummer D-7-80-124-57)

- Marienkapelle Reute (Aktennummer D-7-80-124-66)

- Wohnteil eines Bauernhauses in Reute (Aktennummer D-7-80-124-67)

Denkmalgeschützte Bodendenkmale

- Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkirche St. Oswald in Knottenried. (Aktennummer D-7-8327-0081)

- Das abfallende Gelände nördlich von Knottenried führt im amtlichen Grundbeschrieb die Flurbezeichnung „Burgstall“. Die an dieser Stelle vermutete, mehrfach in der Literatur erwähnte Fliehburg konnte jedoch bis heute nicht nachgewiesen werden.[34][35][36][37][38]

Literatur

- Rudolf Vogel: Stadt Immenstadt im Allgäu, Immenstadt, 1996.

- Max Spindler: Handbuch der bayerischen Geschichte Band III, 2: Geschichte Schwabens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München, 2017.

- Michael Heinrich: St. Blasius und St. Oswald, Immenstadt, 2017.

- Geschichte und Geschichten aus der oberen Bergstätte, Immenstadt, 20

Einzelnachweise

- Ferdinand Eggmann: Geschichte des Illertals. Hrsg.: Anton Zanker. 1862, S. 211.

- Alfred Weitnauer: Allgäuer Chronik. Textband I. Allgäuer Zeitungsverlag Kempten, Kempten 1981, S. 89.

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Band I, Nr. 240, S. 290–295.

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Band II, Nr. 317, S. 19–24.

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Band 7, Nr. 2072, S. 31–32.

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Band 7, Nr. 2073, S. 33.

- Richard Dertsch: Stadt- und Landkreis Kempten. In: Historisches Ortsnamenbuch von Bayern: Schwaben. Kommission für Bayerische Landesgeschichte, 1966, S. 197.

- Wirtembergisches Urkundenbuch. Band 4, 1883, S. XLV.

- Franz Ludwig Baumann: Das spätere Mittelalter. In: Josef Rottenkolber (Hrsg.): Geschichte des Allgäus.

- Viktor Kleiner: Die Hochalpe Wöster. In: Heimat - Vorarlberger Monatshefte. 8. Jahrgang, Nr. 1, Januar 1927, S. 21–23.

- Alois Schmid: Oberländer Erzähler. Nr. 2, 1895.

- Götz Freiherr von Pölnitz: Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben. In: Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. Band 17. Konrad, 2010.

- Karin Berg, Bernd Wiedmann: Die Grafen von Montfort: Geschichte und Kultur. 1982, S. 202.

- Joseph Innozenz Freiherr von Steinherr: Topographisch- und statistische Beschreibung der Reichsgrafschaft Rothenfels und der Herrschaften Staufen und Werdenstein. 1804.

- Vorderösterreichische Regierung und Kammer 1753 – 1805. 2004, S. 21.

- Hermann Heinrich: Ortsfamilienbuch der Pfarrei Knottenried. 2020.

- J. Jäckel: Ein Beitrag zur Geschichte der geographischen Verbreitung der Säugethiere - Der Luchs. In: Zoologisch-Mineralogischen Verein (Hrsg.): Correspondenzblatt des Zoologisch-Mineralogischen Vereines. Band 7. Regensburg 1853, S. 78–79.

- Rudolf Vogel (Hrsg.): Immenstadt im Allgäu. Eberl, Immenstadt 1996, S. 45.

- Alfred Weitnauer: Allgäuer Chronik. Von 1501 bis 1700, 1971, S. 136.

- Alfred Weitnauer: Allgäuer Chronik. Band 1, Daten und Ereignisse, 1969, S. 206.

- Hermann Heinrich: Ortsfamilienbuch der Pfarrei Knottenried. 2020.

- Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur (Hrsg.): Adel im Wandel - Oberschwaben von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Band 3, 2006.

- Rudolf Vogel (Hrsg.): Immenstadt im Allgäu. Eberl, Immenstadt 1996, S. 83.

- Intelligenzblatt des königlich Bayerischen Oberdonaukreises. Nr. 17. Augsburg 20. Juni 1820.

- Knottenried, Stadt Immenstadt i.Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Schwaben, Bayern, auf denkmalprojekt.org

- Rudolf Vogel (Hrsg.): Immenstadt im Allgäu. Eberl, Immenstadt 1996, S. 166.

- Max Weh: Fast ein Jahrhundert in der Bergstätt - Allgäuer Lebenserinnerungen. Eberl, Immenstadt 1992.

- Matthäus Weishaupt: Ortsnamen in der bayer. Provinz Schwaben und Neuburg. Tobias Dannheimer, Kempten 1863, S. 21.

- Knottenried, auf geschichte-bayerns.de

- Max Weh: Fast ein Jahrhundert in der Bergstätt. Allgäuer Lebenserinnerungen. Eberl, Immenstadt 1992.

- Fahrplan fürKnottenried, Immenstadt im Allgäu, auf fahrplan.guru

- Webseite des Nordic aktiv-Zentrums

- Website der Sternwarte

- O. Merkt: Burgen, Schanzen und Galgen im Allgäu. Das Kleine Allgäuer Burgenbuch. Kösel, Kempten 1951.

- Rudolf Berkmann: Diepolz – obere Bergstätt. In: Oberallgäuer Erzähler. 1975.

- Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Band 2. Literarisch-artistische Anstalt der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1863, S. 807–808.

- Beiträge für Kunst und Alterthum im Oberdonau-Kreise. 1832, S. 20.

- R. Berkmann: Allgäuer Anzeigeblatt. 9. Oktober 1981.

Weblinks

- Knottenried in der Ortsdatenbank der Bayerischen Landesbibliothek Online. Bayerische Staatsbibliothek, abgerufen am 25. März 2021.

- Knottenried auf der Internetseite der Stadt Immenstadt