Kloster Preetz

Das Kloster Preetz wurde 1211 oder 1212 unter dänischer Herrschaft in Holstein als ein Benediktinerinnenkloster gegründet. In den ersten Gründungsjahren erlebte das Kloster mehrfach einen Ortswechsel, bis es 1261 in Preetz seinen endgültigen Sitz fand.

Der Klosterbereich war durch die Bäche Mühlenau und Schwentine sowie durch einen künstlich angelegten Graben umschlossen und dadurch gesichert. Neben den Wohngebäuden und der Klosterkirche verfügte das Kloster über einen Wirtschaftshof mit Scheunen, Kuh-, Pferde- und Schafställen, einer Wassermühle und zahlreichen Nebengebäuden. Diese Wirtschaftseinrichtungen bestanden bis zur Vernichtung des Wirtschaftshofes durch Brandstiftung im Jahr 1959.[1]

Im Zuge der Reformation wurde 1542 das Kloster in ein adliges Damenstift der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft umgewandelt, das seitdem in dieser Form besteht. Für die Nonnen, die das Kloster verließen, wie auch die adligen Damen, die in das Stift eintraten, wurden mehrere Häuser auf dem Klostergelände in lockerer Bebauung errichtet. Bis ins 20. Jahrhundert kamen weitere Häuser hinzu. Zum Kloster gehört ein ausgedehntes Waldgebiet in Pohnsdorf nahe Kiel, der Klosterforst Preetz.[2][3]

Die Gesamtanlage des Klosters sowie sämtliche Klostergebäude stehen unter Denkmalschutz.[4][5]

Geschichte

Gründung

Die Erstgründung des Benediktinerinnenklosters zu Preetz in der Diözese Lübeck erfolgte um 1210 unter dem dänischen Statthalter in Holstein Graf Albrecht von Orlamünde, Sohn der Schwester Königs Waldemar II. Das Gründungsdatum geht aus den Aufzeichnungen des vom Propst Bockholt veranlassten Registers aus dem Jahr 1286 hervor (siehe Abschnitt Bockholtsches Register). Demnach übergab Herdericus, der Pfarrer der Stadtkirche Preetz, die Pfarrkirche der Ortschaft Graf Albrecht, um dort ein Nonnenkloster einzurichten. Herdericus wurde der erste Klosterprobst. Eine Stiftungsurkunde ist jedoch nicht vorhanden, die erste urkundliche Erwähnung eines Nonnenklosters in Preetz stammt vom 4. April 1220. Graf Albrecht erteilte dem Kloster 1221/22 zahlreiche Privilegien wie der Gerichtsbarkeit über die Hörigen und stattete es mit Einkünften und einem großen, unbesiedelten Waldgebiet aus, das sich vom Honigsee westlich von Preetz bis zur Kieler Förde erstreckte.[6] Der Lübecker Bischof Bertold übertrug dem Kloster Rechte an der Pfarrkirche und den Zehnt aus dem Kirchspiel Preetz und aller künftig auf dem überlassenen Gebiet entstehenden Kirchspielen und räumte ihm die Archidiakonatsgewalt ein.[7] 1224 wurde das Kloster als Campus beate Marie (= Marienfeld) genannt. Es war also der Gottesmutter Jungfrau Maria geweiht.[8] 1223 begannen die Schauenburger Grafen mit Unterstützung der Truppen der Städte Lübeck und Hamburg gegen den dänischen König ihre im Jahr 1203 an die Dänen verlorenen Gebiete wieder zurückzuerobern. 1225 konnten sie Graf Albrecht gefangen nehmen und 1227 in der Schlacht von Bornhöved den dänischen König besiegen. Noch vor der entscheidenden Schlacht übertrug der Schauenburger Adolf IV. bereits 1226 dem Kloster ein nahezu 4000 Hektar großes Wald- und Wiesengebiete sowie Siedlungsland nordöstlich der Kieler Förde.[1] Mit dieser Stiftung stellte er sich selbst als Gründer dar.[9] Die ersten Konventsgebäude befanden sich vermutlich direkt neben der Pfarrkirche. Doch bereits 1232 wurde das Kloster zum ersten Mal verlegt. Um 1230 zogen die Nonnen nach Erpesvelde, etwa 4 km westlich von Preetz. Um 1240 siedelte der Konvent für einige Jahre nach Lutterbek, in die Probstei, um, wo in der Nähe vom Lübecker Bischof in Karcenhagen (Probsteierhagen) eine Kirche errichtet wurde. 1251 kehrten die Nonnen nach Preetz an die Stadtkirche zurück, von wo aus sie um 1260 an den heutigen Standort umzogen,[10] wo sofort mit dem Bau der Klosterkirche begonnen wurde.

Gründungssage

Der Sage nach erschien Graf Albrecht von Orlamünde, als er bei der Jagd unter einer großen Eiche einem Hirsch gegenüber stand, ein Zeichen, das er deutete, dass der Ort heilig sei. An diesem Ort ließ er das Kloster errichten. Die Eiche auf dem Klosterhof soll noch aus der Zeit der Gründung des Preetzer Klosters stammen, als rundherum noch Wald war. Untersuchungen im Jahre 1999 zufolge beträgt das Alter dieses Baumes allerdings etwa 450–500 Jahre, was nicht ganz mit dem Gründungsjahr zusammenpasst.[11]

Entwicklung

Im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts erfreute sich das Kloster dank seiner reichen Ausstattung großen Zuspruchs. In einem Kontrakt vom 21. Januar 1286, der die Einkünfte zwischen Probst, Konvent und Priorissa regelt, wurde die Anzahl der Nonnen unter Verweis auf eine Anordnung von Bischof Burchard von Serken auf 70 beschränkt. Erstmals ist von einer Priörin die Rede.[12] Aus dem Jahr 1286 datiert auch das Register des Propstes Conradus Bockholdt, das Registrum praepositorum et conventus in Porez. Es belegt als exakte Fleißarbeit kluge und umsichtige Amtsführung und ist zumal im Blick auf die Anfänge des Klosters als Quelle von hohem geschichtlichen Wert anzusehen. Mit Zusätzen versehen, wurde das Registrum bis ins 16. Jahrhundert fortgeschrieben.

1307 wurde die Klosterkirche durch einen Brand schwer beschädigt und anschließend bis 1340 komplett neu aufgebaut. Der Lübecker Bischof Bertram Cremon weihte 1360 den Laienaltar der Klosterkirche. Während des 25-jährigen Krieges der Holsteiner mit dem dänischen König Erich von Pommern von 1415 bis 1440 unterstützte das Kloster genötigt die gräfliche Kriegsführung durch Einwilligung in die Heeresfolge der Hintersassen, die Gestellung von Pferden und Wagen sowie Getreidelieferungen. Die Kriegszeit zehrte auch an der Substanz des Klosters bis hin zur „Lockerung der Sitten“. 1437 verbot der Lübecker Bischofsvikar Johannes Berthold den Preetzer Nonnen unter Androhung der Exkommunikation „allen Umgang mit den Männern“.[13] Die Klosterschule muss trotzdem einen guten Ruf gehabt haben, überliefert sind von 1416 bis 1491 die Namen von Schülerinnen, die zumeist dem Adel oder Lübecker Patrizierfamilien entstammten.

Am Ende des 15. Jahrhunderts schloss sich der Preetzer Konvent der Bursfelder Kongregation an, die vor allem die „Rückkehr zur Regel“ und zur ursprünglichen benediktinischen Spiritualität verfolgte. Der Lübecker Bischof Albert II. Krummendiek stattete dem Kloster Preetz 1488 seinen Besuch ab, um den damals neuen Altar im Nonnenchor der Kirche zu weihen. Bei Visitationen durch Abt Heinrich vom Benediktinerkloster Cismar, Primas Andreas vom Augustinerchorherrenstift Bordesholm und die beiden Adligen Benedikt Pogwisch und Ove Rantzau wurden 1491 einige Missstände aufgedeckt. Beschlossen wurde daraufhin die Vermeidung aller unnützen Ausgaben.

Für Klöster bestand auch die Verpflichtung, den Landesherren samt Gefolge zu beköstigen. Als 1490 die Landesteilung zwischen König Hans von Dänemark und Herzog Friedrich erfolgte, fiel das Kloster Preetz dem König zu, „daß es ihn bewirte“.[14] 1519 erwarb das Kloster das Dorf Barmissen und erlangte damit die größte Ausdehnung seines Grundbesitzes.[15] 1526 besuchte König Friedrich I. das Kloster. Es war die Zeit, als die Reformation in Dänemark und in den Herzogtümern Schleswig und Holstein an Boden gewann.

Säkularisation und Aufhebung des Klosters

Im Zuge der Reformation predigte bereits 1526 ein evangelischer Prediger im Kloster.[11] Seinen Status als Benediktinerinnenkonvent verlor das Kloster aber unter König Christian III. Nach der Annahme der Kirchenordnung 1542 bestätigte dieser am 21. März 1542 die Rechte des Klosters mit der Auflage, dass die Kirchenordnung ungekrencket bleibe. Die Klosterverfassung blieb weitgehend bestehen. Den Nonnen wurde freigestellt, das Kloster zu verlassen. Der erste eindeutig evangelische Propst war Wulf von Rantzau. Die erste Priorin, die das Kloster im Sinne der neuen Kirchenordnung leitete, hieß Dorothea von Rantzau. Schon zu katholischer Zeit waren die Nonnen überwiegend Angehörige des holsteinischen Adels, was nach der Reformation die Umwandlung in ein adliges Damenstift bis 1566 erleichterte.

Neben den Nonnenklöstern Itzehoe, Uetersen und St.- Johannis vor Schleswig wurde auch das Preetzer Kloster eine Stiftung für Töchter des eingeborenen und rezipierten schleswig-holsteinischen Adels. Die Ritterschaft konnte die Güter der vier Nonnenklöster im Wesentlichen zusammenhalten. Am Bestand der Jungfrauenklöster rüttelte Christian III. von Dänemark nicht. Der Bestand war schon mehrmals, 1533 durch Bestätigung der Privilegien, 1541 in einer Anweisung zur Visitation und 1542 in der Kirchenordnung garantiert worden. So blieb der Besitz der Klöster bei ihrer Umwandlung in evangelische Damenstifte unangetastet.

Für das Kloster in Preetz wurde die Höchstzahl der Konventualinnen einschließlich der Priörin auf 40 festgesetzt.

Fortbestand als Adliges Damenstift

Da sich auch das Preetzer Kloster längst vom ursprünglichen Auftrag entfernt hatte und sich zur Versorgungsanstalt für Töchter adliger Familien entwickelt hatte, bewirkte die Umwandlung in ein adliges Damenstift nur wenige Veränderungen in ihrer Ordnung, rechtlichen Stellung und im Alltag. Auch der geistliche Auftrag blieb der gleiche: der gemeinschaftliche Gottesdienst und das Gebet, die Erziehung junger Mädchen zu Gottesfurcht und guten Sitten in der Schule. Neu war: die Konventualinnen durften heiraten.

1590 und noch einmal 1610 sicherte die Landesherrschaft den Fortbestand des Damenstifts zu. 1620 und 1625 erließ Christian IV. zwei Klosterordnungen, die am 18. Oktober 1636 durch die ausführliche Revidierte Closterordnung ersetzt und 1637 nach Einwänden der Ritterschaft nochmals ergänzt wurde. So dienen die adligen Damenstifte bis heute der Versorgung unverheirateter Töchter des Adels.

Vom ursprünglichen Klosterbesitz sind etwa 1600 Hektar Land und Waldbesitz geblieben. Zum Erhalt und zur Pflege von Klosterkirche und -gebäuden wurde 1981 die „Gesellschaft der Freunde des Klosters Preetz“ gegründet, deren Hauptaufgabe es laut Satzung ist, „den Erhalt und die Pflege der Kunstschätze des Klosters Preetz, insbesondere der im Kloster befindlichen Kirche, zu fördern und hierfür das Interesse der Bürger und Besucher zu wecken“.[16][11]

Klosterbauten

Die ersten Klosterbauten entstanden unter Propst Johannes. Dazu gehörte auch eine zwischen 1268 und 1280 erbaute Klosterkirche, nachdem man bis dahin die Pfarrkirche mitbenutzt hatte. 1307 zerstörte eine Feuersbrunst Kirche und Klausur des Klosters völlig.[17] Der Wiederaufbau der Klosterkirche in heutiger Gestalt erfolgte in der Zeit von 1325 bis 1340. Dazu hatte Bischof Heinrich II. von Lübeck 1330 einen vierzigtägigen Ablass ausgeschrieben.[18]

Unmittelbar an die Nordwand der Kirche schloss sich der ehemalige Klausurbezirk an mit einem großen Innenhof, dem Kreuzgang mit zwei Zugängen zur Kirche, dem Kapitelsaal, dem Refektorium (heute das Haus Klosterhof 19) mit der Predigerbibliothek (siehe gleichlautenden Abschnitt), einer Küche und den Räumen mit den Zellen der Nonnen. Hierzu sind verschiedene Grundrisse des Klausurbezirks aus dem 18. Und 19. Jahrhundert überliefert, jedoch keine Ansichten von den Gebäuden. Wegen Baufälligkeit wurden die Klausurgebäude bis auf das Refektorium um 1847 bis 1849 abgerissen.[1]

Ende des 15. Jahrhunderts wurden unter Leitung der Priörin Anna von Buchwald alte Gebäude erneuert und Räume heizbar gemacht. Das um 1497 fertiggestellte große Siechenhaus für Kranke und Alte wurden über Holsteins Grenzen hinaus bekannt. Baureste scheinen sich im Haus 7 am heutigen Klosterhof erhalten zu haben.

In der Folge der Umwandlung des Klosters in ein adliges Damenstift wurden im 16. bis zum 18. Jahrhundert mehrere Damenhäuser mit eigenem Hausstand sowie im 19. Jahrhundert die Häuser der Priörin und des Propstes und weitere Gebäude errichtet. Bis zur Auflösung des Gutsbezirkes 1927 gehörten die zwölf von adligen Familien errichtet Konventualinnenhäuser zur Klosteranlage. Neben den im parkähnlichen Gelände teils aus Backstein, teils in Fachwerk oder in Mischbauweise errichteten Häuser der Konventualinnen ragt besonders das Priörinnenhaus (Klosterhof 6) hervor. Der zweigeschossige Putzbau mit flachem Satteldach und Dreiecksgiebel mit Rankenwerk wurde 1847 erbaut. Das größte Gebäude ist das von 1838 bis 1839 errichtete Propstenhaus (Klosterhof 8), ein dreigeschossiger Putzbau mit Stilmerkmalen toskanischer Frührenaissance. Das Torhaus (Klosterhof 1) an der Kieler Straße ist ein zweigeschossiger Breitbau und Torrisalit mit Pilastern, Korbbogenöffnung und flachem Dreiecksgiebel von 1737. Die zum Wirtschaftshof gehörenden Gebäude brannten durch Brandstiftung in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1959 ab[19] und wurden nur zum Teil 1960 wieder errichtet (Neues Torhaus, Klosterhof 2a).[20][1]

Klosterkirche

Die jetzige Klosterkirche, eine dreischiffige gotische Stutzbasilika aus Backsteinen, wurde zwischen 1325 und 1340 erbaut. Das herausragende Mittelschiff, die Binnenkirche, wird bis auf die zwei westlichen Joche durch hohe Mauern von den Seitenschiffen getrennt. Es war der Chor der Nonnen und ist bis heute die eigentliche Stiftskirche. Das Nordschiff bildete einen Flügel des anschließenden Kreuzganges.[21]

Das Äußere

Die backsteinerne Kirche wird durch ein hohes, nach Westen halbabgewalmtes Satteldach überdeckt. Der barocke Dachreiter ist eine Zutat von 1783. Das schlichte Äußere wird durch kräftige Stützpfeiler geprägt.

Das nördliche Seitenschiff mit den drei Portalen, langgezogenen Spitzbogenfenstern und dem Kreuzgesims wurden von 1885 bis 1889 vollständig – aber nicht historisch getreu – erneuert. Der Neubau wurde notwendig, da die Nordwand der Kirche sich in einer gefährlichen Schieflage befand. Hierzu ist noch eine Konstruktionszeichnung des Architekten Josef Eduard Mose für den Abbruch und Neubau von 1886 sowie eine Photographie der Nordseite Kirche nach dem Abriss der Außenwand von 1877 erhalten.[1]

Ein Teilstück des ehemaligen Klosternordflügels von 1456 hat sich im Konventhaus erhalten. Der Dachstuhl ist noch aus dem 14. Jahrhundert.

Das Innere

Das Innere der Klosterkirche wird bestimmt durch den hohen, lichten einjochigen Chor mit polygonalem Fünfachtelschluss, in den das Mittelschiff mit seinen hohen, spitzbogigen Arkaden einmündet. Schmale Dienstbündel tragen die Kreuzrippengewölbe. Die Mittelschiffswand wird oberhalb der Arkaden durch Blendfenster gegliedert. Der Nonnenchor in den drei östlichen Jochen des Mittelschiffs wird zusammen mit dem Chorjoch durch eine halbhohe Mauer gegen die als Laienkirche genutzten Seitenschiffe abgetrennt. Das Zusammenwirken von dämmrigem Nonnenchor und strahlendem Chorhaupt, dazwischen der barocke Altar von 1743, bewirken einen interessanten Raumeindruck.

Erhalten sind Reste des siebzigsitzigen gotischen Nonnenchorgestühls mit stabdurchteilten Rückwänden, Teile der Klappsitze und die beiden Ostwangen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die gotischen Schnitzwerke zeigen Maß- und Rankenwerk, kleine Figuren und Wappen und im Mittelfeld ein gemaltes spätgotisches Bild des Gnadenstuhls.

Zu den mittelalterlichen Ausstattungsstücken gehören die Schnitzwerke Christus auf dem Palmesel um 1300 und Christus der Schmerzensmann, wohl eine Lübecker Arbeit zwischen 1420 und 1430. Das Votivbild mit Gregorsmesse (Öl auf Holz) gehört in den Anfang des 16. Jahrhunderts.

Im Jahr 1490 wurde hinter den 70 Sitzen des Chorgestühls eine Bilderbibel aus 137 Tafelbildern in zwei Reihen übereinander angefertigt. Es sind Szenen aus dem Alten Testament und aus dem Leben von Jesus Christus. Sie dienten dazu, der nicht Lateinisch sprechenden Bevölkerung die christliche Lehre bildlich nahe zu bringen. Im mittleren 17. Jahrhundert wurden durch den Einbau barocker Logen die Bilder z. T. übermalt und ein Bild zerstört.[1]

Die Renaissance-Orgel ist ein Werk des Lübecker Orgelbauers Hans Köster und stammt aus dem Jahr 1573. Sie wurde durch Ahasverus Schütze 1686 erweitert, 1767 durch Johann Daniel Busch ergänzt und 1999 umfangreich restauriert.[22][5]

Im Chorhaupt stand der spätgotische Hochaltar (ca. 1425–1430), der sich heute in der Sammlung mittelalterlicher Retabel im Nationalmuseum in Kopenhagen befindet. Er wurde 1743 durch den spätbarocken Hochaltar mit Pfeiler-Säulenaufbau von Theodor Schlichting ersetzt.

Im nördlichen Seitenschiff steht der aus Eichenholz gefertigte Schnitzaltar von Hans Gudewerth der Jüngere († 12. Februar 1671). Ursprünglich stand der Altar in der Kirche in Dänischenhagen (1656), 1844 wurde er vom Preetzer Kloster gekauft.[1]

Die Kanzel von Hans Gudewerdt dem Jüngsten ist aus dem Jahre 1674 und das Chorgitter, eine wertvolle Schmiedearbeit von 1738 und die Kronleuchter sind aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Im nördlichen Seitenschiff sind auf der Grabplatte aus Kalksandstein der Priörin von Buchwald † 1710 noch Reste gotischer Umschrift zu erkennen.

Bilderbibel

Bilderbibel Bilderbibel

Bilderbibel Bilderbibel

Bilderbibel.JPG.webp) Detail aus dem spätgotischen Hochaltar mit einer Darstellung der Katharina von Alexandrien

Detail aus dem spätgotischen Hochaltar mit einer Darstellung der Katharina von Alexandrien

Klosterdokumente

Bockholtsches Register

Das von Propst Conradus Bockholt (Bocholt, Bucholz) 1286 veranlasste Register Registrum praepositorum et convenentus in Porenz enthält die Namen der Bischöfe, Verzeichnis der Pröpste des Klosters mit Angabe ihrer Herkunft und Taten, Verzeichnis der Priörinnen und eine Liste der zur Grund- und Gerichtsherrschaft des Klosters gehörenden Dörfer und deren Abgaben. So hatte die Klosterobrigkeit im Gebiet der Probstei, das sich über 40 Dörfer sowie Walddörfer im Norden und Westen des Klosters bis an die Kieler Förde erstreckte, bis 1888 die Polizeigewalt und Gerichtshoheit.[1]

Das Register belegt die umsichtige Amtsführung und ist im Blick auf die Anfänge des Klosters als Quelle von hohem Wert. Später ist es, mit einigen Zusätzen versehen, bis ins 16. Jahrhundert fortgesetzt worden, wahrscheinlich von Propst Detlev von Sehestedt (Sehstede).[23]

Siegel

Zu den Schätzen des Klosters zählen mittelalterliche Siegel. Das älteste Siegel mit Maria und Jesuskind führt die Umschrift: Sigillu(m) ecclesie i(n) ca(m)po s(an)c(t)e Marie. Diverse weitere mittelalterliche Siegelumschriften sind erhalten geblieben. Darunter auch ein Siegel des Propstes Tetbernus (1286–1296) mit der Umschrift: Sigillum Thitberni Praepositi Porenensis. Ein weiteres Siegel hat die Umschrift: Noli me tangere und erinnert an Maria Magdalena. Es steht wohl in Zusammenhang mit der Erscheinung der Maria Magdalena in der Schlacht bei Bornhöved 1227.

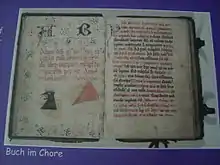

Buch im Chore

Anna von Buchwald, Priorin von 1484 bis 1508, hatte bereits 1471 als Nonne und Kantorin (cantrix) unter der Priörin Heylewick Splitt begonnen, mündlich überlieferte Texte und Gebräuche zu sammeln und in einem Buch niederzuschreiben, das sich als sogenanntes Buch im Chore bis heute erhalten hat. Die Eingangsworte lauten: Anno domini MCCCCLXXI in vigilia omnium sanctorum est iste liber inceptus colligendo et querendo per me Annam de bockwolde.

Die Texte sind in einem Zeitraum von 16 Jahren bis 1487 teils in Latein, teils in Niederdeutsch verfasst worden. Das Buch, ein heute einzigartiges Dokument aus dem Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit, wurde in drei Teile – Liturgie, Klosteragende und Wirtschaftsbuch – gegliedert und mit persönlichen Anmerkungen versehen. Es beschreibt detailliert den Status quo der damaligen Zeit im Kloster, sowohl der Gottesdienste als auch der Tagesgeschäfte des Konvents.[24] Als letztes von drei Exemplaren ist die Abschrift des Konvents erhalten, die 2003 umfangreich restauriert und digitalisiert wurde.[25] Aus der Zeit der Benediktinerinnen haben sich neben dem Buch im Chore zwei liturgische Bücher, ein Antiphonar und ein Graduale erhalten.[26]

Nach dem Rücktritt von Anna von Buchwald 1508 als Priörin und der Wahl der neuen Priörin Anna von Qualen war Anna weiter einfache Nonne im Kloster Preetz.

Predigerbibliothek

Der in Preetz geborene lutherische Pastor Petrus Scheele trug im 17. Jahrhundert eine Gelehrtenbibliothek von etwa 2500 Titeln zusammen, die er dem Kloster Preetz stiftete. Die Büchersammlung wurde 1726 im Konventhaus (Klosterhof 19) des Klosters untergebracht, wo sie sich bis heute befindet und im Laufe der Jahre auf einen Bestand von 8000 Büchern aufgestockt wurde. Sie ist damit einer der größten Kulturschätze der Stadt Preetz.[1][5]

Personen

Priörinnen

Namen und Jahreszahlen bezeichnen die urkundlich nachweisbare Erwähnung.[27][28]

|

|

Pröpste

Namen und Jahreszahlen bezeichnen die urkundlich nachweisbare Erwähnung.[27][28]

|

|

Klosterprediger

- 1567–1569 Henning von Cleve[32]

- –1606 Paul Lanies (Leonysius)

- –1626 Peter Andreæ

- –1633 Vitus Barbarossa

- –1641 Richard Bennich

- > Vakanz ? <

- 1646–1655 Tycho von Jessen

- 1656–1678 Johannes Schumann

- –1696 Heinrich Storning (Hinrich Störning)

- –1712 Heinrich Jönsen (Jansen)

- 1712–1737 Johann Nicolaus Führsen

- 1738–1742 Friedrich Hensler

- 1743–1753 Johann Paul Bruns

- 1754–1759 Johann Leonhard Callisen

- 1760–1795 Ernst Philipp Lilie

- 1795–1829 Siegfried August Georg Schmidt

- 1830–1843 Georg Ernst Friederici

- 1843/44–1859 Carl (Christian?) Wilhelm Brodersen

- 1860/61–1868 Heinrich Rendtorff

- ...

- 1891–1906 Franz Rendtorff, ab 1896 zugleich Studiendirektor des Predigerseminars

- 1907–1924 Amandus Weinreich, zugleich Studiendirektor

- 1924–1926 Heinrich Rendtorff, zugleich Studiendirektor

Literatur (chronologisch)

- Johann Friedrich August Dörfer: Chronik des Klosters und Fleckens Preetz. In: Neue Schleswig-Holstein-Lauenburgische Provinzialberichte, 3. Jg. Kiel 1813.

- Johann Georg Schmidt: Die Probstei Preetz. Ein Beitrag zur Vaterlandskunde. Kiel 1813.

- Christian Kuss: Das Frauenkloster in Preetz. In: Staatsbürgerliches Magazin 9, 1829.

- Gustav von Buchwald: Anna von Buchwald. Priorin des Klosters Preetz 1484-1508. In: ZSHG 9, 1879

- darin:

Die Pröbste des Klosters Preetz 1211-1879.

Die Priörinnen des Klosters Preetz 1266–1879. - Diether Rudloff: Die Beziehungen des Klosters Preetz zur Hansestadt Lübeck. In: Der Wagen 1955, S. 60–67.

- Volker Jasper-Tönnies: Zur Wirtschaft des Klosters Preetz im 16. Jahrhundert, Dissertation Kiel 1956.

- Elfriede Kelm: Das „Buch im Chore“ der Priörin Anna von Buchwald im Klosterarchiv zu Preetz. In: Jahrbuch für Heimatkunde im Kreis Plön, Bd. 4 1974.

- Ute Hayessen: Das Kloster Preetz und seine Bauern vor und nach den Unruhen von 1612, Dissertation Kiel 1978.

- Christian Stocks, Bernhard Schütz: Preetz. Ev. Adeliges Kloster, Ehem. Benediktinerinnenkloster Campus Beatae Mariae. Schnell & Steiner, Kunstführer Nr. 1030, 1975, ISBN 3-7954-4761-5.

- Erwin Freytag: Die Klöster als Zentren kirchlichen Lebens. In: Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte 1. Neumünster 1977.

- Claus Rautenberg: Der Kirchenbau des Mittelalters in Schleswig-Holstein. In: Schleswig-Holsteinsche Kirchengeschichte 2. Neumünster 1978, S. 71–180.

- Lorenz Hein: Preetz. In: GERMANIA BENEDICTINA Band XI. Die Frauenklöster in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen. Sankt Ottilien 1984, ISBN 3-88096-611-7, S. 498–511.

- Jakob Hauschild: Das ehemalige Hochaltar-Retabel der Preetzer Klosterkirche. In: Nordelbingen. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins 64, 1995, S. 23–39.

- Dieter J. Mehlhorn: Kloster Preetz. In: Klöster in Schleswig-Holstein. 2004, S. 64–73.

- Marlies Buchholz: Anna selbdritt. Bilder einer wirkungsmächtigen Heiligen (ausgehend vom Sippen-Altar in Kloster Preetz, dazu S. 4–27, S. 30ff. und S. 70f.). Königstein i. Ts. 2005 (= Die Blauen Bücher), ISBN 978-3-7845-2113-8.

- Johannes Rosenplänter: Kloster Preetz und seine Grundherrschaft. Sozialgefüge, Wirtschaftsbeziehungen und religiöser Alltag eines holsteinischen Frauenklosters um 1210–1550. Neumünster 2009 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, 114).

- Axel Attula: Dekorationen für Damen. Evangelische Damenstifte Norddeutschlands und ihre Orden. Schwerin 2011, ISBN 978-3-940207-21-0.

- Alison Altstatt: The music and liturgy of Kloster Preetz: Anna von Buchwald's Buch im Chor in its fifteenth-century context. Diss. University of Oregon 2011 (Volltext).

- Christian Stocks: Das Adelige Kloster zu Preetz. Geschichte, Grundherrschaft, Klosterhof. Gesellschaft der Freunde des Klosters Preetz e.V., 2012.

- Johannes Rosenplätner, Katja Hillebrand: Preetz. Benediktinerinnen. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Regensburg 2019. Band 2, S. 342–387.

Weblinks

- Suche nach Kloster Preetz In: Deutsche Digitale Bibliothek

- Suche nach "Kloster Preetz" im Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Achtung: Die Datenbasis hat sich geändert; bitte Ergebnis überprüfen und

SBB=1setzen) - Eintrag zur Klosterbibliothek im Handbuch der historischen Buchbestände

- Offizielle Seite des Klosters Preetz

- Webseite des Vereins Klosterfreunde Preetz zum Kloster

- Zeitreise: 60 Jahre Klosterbrand

Einzelnachweise

- Stocks 2012 (Lit.).

- Klosterregister Preetz ∙ campus beatae mariae AugustinerinnenKlosterprojekt der Universität Kiel.

- Grüne Stationen in Kiel, Klosterforst Preetz Webseite der Landeshauptstadt Kiel.

- Liste der Kulturdenkmale (Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive), Landesregierung Schleswig-Holstein.

- Adeliges Kloster Preetz, Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

- Kloster Preetz ∙ Benediktinerinnen, Ordo S. Benedicti (OSB), Klosterprojekt der Universität Kiel.

- Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden (SHRU) 1, 237.

- Johannes Rosenplätner, Katja Hillebrand: Preetz. Benediktinerinnen. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Regensburg 2019. Band 2, S. 342–387.; S. 342f.

- Johannes Rosenplätner, Katja Hillebrand: Preetz. Benediktinerinnen. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Regensburg 2019. Band 2, S. 342–387.; S. 343.

- Die Chronik des Adeligen Klosters Preetz, Preetzer Schützengilde.

- Adeliges Kloster Preetz, Schleswig-Holsteinische Ritterschaft, 2010.

- Hein 1984 (Lit.), S. 501.

- Klosterarchiv, Register S. 38, Nr. 15.

- Freytag 1977 (Lit.) S. 165.

- Johannes Rosenplätner, Katja Hillebrand: Preetz. Benediktinerinnen. In: Oliver Auge, Katja Hillebrand (Hrsg.): Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg. Klöster, Stifte und Konvente von den Anfängen bis zur Reformation. Regensburg 2019. Band 2, S. 342–387.; S. 347.

- http://klosterfreunde-kloster-preetz.de/startseite.html

- Klosterarchiv, Register S. 28, Nr. 10.

- Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden (SHRU) 3, 412.

- Zeitreise: 60 Jahre Klosterbrand, NDR vom 27. Oktober 2019, abgerufen am 27. Oktober 2019

- Mehlhorn 2004 (Lit.).

- Rautenberg 1978 (Lit.).

- Infos zur historischen Orgel (Memento vom 12. Januar 2014 im Internet Archive), gesehen 15. Dezember 2010.

- Urkundensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte I. (SHUS) Kiel 1839–1880 S. 383–392.

- Kelm 1974 (Lit.).

- Gesellschaft der Freunde des Klosters Preetz: Restaurierung

- Altstatt 2011 (Lit.), S. 1f.

- Dörfer 1813 (Lit.).

- Buchwald 1879 (Lit.).

- Friedrich von Meyenn: Urkundliche Geschichte der Familie von Pentz. Bd. 2, Schwerin 1900, S. 362 sowie Urk. Nr. 414. - Dort auch ihre beiden Nachfolgerinnen.

- Schmidt 1813 (Lit.).

- Anna-Therese Grabkowsky: Das Verhältnis zu geistlichen Institutionen. In: Das Kloster Cismar. 1982, S. 63.

- Johann Heinrich Bernhard Lübkert: Versuch einer kirchlichen Statistik Holsteins. Ein Beitrag zur Vaterlandskunde. Glückstadt 1837.