Kloster Itzehoe

Das Kloster Itzehoe ist eine ehemalige Zisterzienserinnenabtei in Itzehoe, die nach der Reformation zu einem adeligen evangelischen Damenstift umgewandelt wurde. Den Konvent der Damen leitet eine Äbtissin.

Gründung und Verlegung

Das Kloster wurde ursprünglich – wohl in den 1230er Jahren – auf einer Wurt bei Ivenfleth an der Mündung der damals noch nicht eingedeichten Stör gegründet. 1263 siedelten die Zisterzienserinnen nach Itzehoe um; vermutlich nicht zuletzt wegen des gelegentlich auftretenden Hochwassers.[1]

Grundbesitz und Grundherrschaft

Das Kloster war bereits bei seiner Gründung mit Grundbesitz ausgestattet worden und konnte seine Besitzungen in den folgenden Jahrhunderten ausbauen. Auch war die Nonnenabtei Itzehoe in vielen Gebieten Grund- und Gerichtsherr und konnte von ihren dort lebenden Klosteruntertanen Abgaben fordern; allerdings bildeten diese Gebiete keine räumlich geschlossene Grundherrschaft.[2] So wurde das Kloster durch Schenkungen und Ankäufe 1383 alleiniger Grundeigentümer des Dorfes Langwedel (Holstein). Die freien Bauern hatten ihre Steuern vierteljährlich zu bezahlen; erst unter preußischer Verwaltung wurde dieses Rechtsverhältnis 1867 beendet.

Auf dem oft so genannten Galgenberg war die Richtstätte des Klosters.

Umwandlung in ein adeliges Damenstift

Nach der Reformation wurde das Kloster 1541 auch offiziell in ein evangelisches Damenstift (Konvent) umgewandelt.[3] Die Konventualinnen sind unverheiratete oder verwitwete, meist adlige Damen. An der Spitze des Konvents steht eine (in der Regel) gewählte Äbtissin, unterstützt von einer Priorin. Der sogenannte Verbitter vertritt juristische Belange und wirtschaftliche Interessen des Konvents gegenüber Dritten.

1683 wurde Prinzessin Dorothea Louise von Sonderburg-Augustenburg (1663–1721) von Christian V., König von Dänemark und Norwegen, gegen die Statuten zur Äbtissin ernannt. Erst 1687 konnte sie ihr Amt antreten; neun Jahre später (1696) errichtete sie das repräsentative Äbtissinnenhaus (Klosterhof 7).

Das Klostergebiet im 19. und 20. Jahrhundert

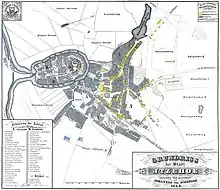

In Itzehoe bildeten der Klosterhof bei der St.-Laurentii-Kirche, auf dem sich noch heute ehemalige Klostergebäude befinden, und das übrige dem Kloster gehörige Gebiet eine von mehreren Jurisdiktionen und schließlich eine eigenständige Landgemeinde, die die Ausbreitung der Stadtjurisdiktion bzw. der Stadtgemeinde Itzehoe bis ins 20. Jahrhundert hinein erschwerte. Das letzte Gebiet dieser eigenständigen Landgemeinde war der Klosterhof, der eine Enklave inmitten Itzehoes bildete. Er wurde schließlich 1935/36 zwangsweise nach Itzehoe eingemeindet.[4]

Geblieben ist dem Adeligen Kloster vor allem Grund- und Waldeigentum. So ist es beispielsweise Grundeigentümer des Geländes des Schwimmzentrums Itzehoe, dessen Bau auf einem erbbaurechtlichen Vertrag mit dem Adeligen Kloster beruht. Auch der an die Stadt Itzehoe verpachtete Stormsteich gehört dem Kloster. Ferner ist es Waldeigentümer des Itzehoer Klosterforsts und 75 Hektar Wald, die 20 Kilometer nördlich von Itzehoe liegen. Bis 2013 gehörte auch der Hackstruck innerhalb Itzehoes dazu, welcher an das Klinikum Itzehoe verkauft wurde.[5]

Äbtissinnen, Priorinnen und Verbitter des Klosters Itzehoe

und

Charlotte von Rumohr

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Verbitter | |

|---|---|

| Name | Amtszeit |

| Daniel Goschessohn v. Rantzau († 1. Mai 1658) | wohl bis 1662 |

| Gosche von Buchwaldt | ab 1662 |

| Friedrich von Reventlow | um 1705 |

| Claus von Reventlow | Mitte 18. Jahrhundert |

| Graf von Brockdorf, vielleicht Cay Lorenz von Brockdorff | Ende des 18. Jh. |

| Christian zu Rantzau | 1829–1838 |

| Detlev Heinrich von Bülow[8] | um 1841 |

| Baron Adolf von Blome | 1852–1856 |

| Friedrich-Christian Graf von Kielmannsegg | 1959–1982 |

| Hans Graf zu Rantzau | derzeit |

Einzelnachweise

- Vgl. Pelc: Das Kloster Itzehoe. S. 43 f. (siehe unten).

- Vgl. Pelc: Das Kloster Itzehoe. S. 47 f. (siehe unten).

- Vgl. Pelc: Das Kloster Itzehoe. S. 58. (siehe unten).

- Vgl. Pelc: Das Kloster Itzehoe., S. 61. (siehe unten).

- Verkauf Hackstruck und Kauf 75 Hektar Wald, Bericht auf shz.de vom 15. Juni 2013, abgerufen am 23. März 2020

- Sarkophag in der Ahlefeldt-Kapelle der Lübecker Ägidienkirche, BuK II, S. 469.

- Rudolf Irmisch: Geschichte der Stadt Itzehoe. Itzehoe 1960 (hgg. von der Stadt Itzehoe), S. 495.

- Königl. Dänischer Hof- und Staatskalender für das Jahr 1841, Seite 22

Literatur

- Eike von Hacht, Arbeitskreis Itzehoer Geschichte (Hrsg.): Juliane Prinzessin zu Hessen-Kassel (1773–1860), Äbtissin des Adeligen Klosters Itzehoe. Ein Leben zwischen Standesschranken und Selbstbestimmung. Itzehoe 2008, ISBN 978-3-00-024065-2.

- Reimer Hansen: Die Gründung des Klosters zu Itzehoe. In: ZSHG 39 (1909), S. 253–262.

- Lorenz Hein: Itzehoe. In: Ulrich Faust: Germania Benedictina. Bd. XII. Die Männer- und Frauenklöster der Zisterzienser in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. St. Ottilien 1994, S. 268–281.

- Dieter-Jürgen Mehlhorn: Klöster in Schleswig-Holstein. Itzehoe, Preetz, Schleswig und Uetersen. Boyens, Heide 2004, ISBN 978-3-8042-1145-2.

- Ortwin Pelc: Das Kloster Itzehoe. Vom Zisterzienserinnen-Konvent zum adligen Damenstift. In: Stadt Itzehoe (Hrsg.): Itzehoe. Geschichte einer Stadt in Schleswig-Holstein. Bd. 1, Itzehoe 1988, S. 43–61, S. 108–112.

- Markus Posselt: Die Schleswig-Holsteinischen Klöster nach der Reformation. Itzehoe 1894.

- Robert Renner: Langwedel, Blocksdorf – Enkendorf – Pohlsee. Bearbeitung und Gestaltung von Winfried Sarnow. Druck- und Verlagsgesellschaft Husum 1983.

- Otto Voss: Die Entwicklung des Itzehoer Nonnenklosters von seinen Anfängen bis zum Ausgang der Reformation. Dissertation, Universität Kiel 1948/49.

Weblinks

- Website des Adeligen Klosters Itzehoe

- Klosterprojekt der Universität Kiel

- Itzehoer Klosterhof als eigener Rechtsbezirk