Iranistik

Die Iranistik oder Irankunde ist eine interdisziplinäre Kulturwissenschaft im Grenzbereich von Philologie, Kulturanthropologie, Archäologie und Geschichtswissenschaft, die sich mit dem Studium des geistigen und materiellen Kulturgutes der iranischen Völker vom Altertum bis in die Gegenwart (insbesondere die Länder Iran, Afghanistan, Usbekistan und Tadschikistan betreffend) beschäftigt (Altiranistik/Neuiranistik). Hierzu zählen die Geschichte, die Literatur, Kunst und Kultur der Iranischen Völker. Weiterhin befasst sie sich mit dem Studium der iranischen Sprachen. Ein Forscher auf dem Gebiet der Iranistik wird als Iranist bezeichnet.

Zu den bekanntesten Iranisten gehören der US-amerikanische Orientalist Richard N. Frye, die britische Iranistin Mary Boyce sowie der russische Wissenschaftler und Orientexperte Wladimir Minorski. Aus Iran stammen Ehsan Yarshater, Mitbegründer und Herausgeber der Encyclopædia Iranica, und Zabihollah Safa, der Verfasser des langjährigen Standardwerkes zur persischen Literaturgeschichte.

Die Iranistik in Europa

Erste Auseinandersetzungen mit Geschichte und Kultur des Iran setzen seitens europäischer Länder im 17. Jh. ein. Zunächst handelte es sich vor allem um Reiseberichte, die von Gesandten und Kaufleuten, die Iran bereisten, verfasst wurde. Auf Russisch gibt es einen solchen Reisebericht sogar bereits aus dem 15. Jahrhundert. Einer der bekanntesten dieser Reiseberichte ist der von Adam Olearius, der in den Jahren 1635–39 an den Safavidenhof reiste.

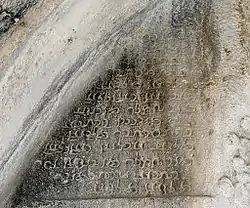

Ab der ersten Hälfte des 19. Jh. entwickelt sich die Iranistik als eine selbständige Disziplin innerhalb der orientbezogenen Forschung. Diese Entwicklung wurde wesentlich dadurch befördert, dass man im späten 18. Jahrhundert erstmals Kenntnis des Avesta erhalten hatte. Zentral für die weitere Auseinandersetzung mit iranischer Geschichte und Kultur wurde das philologische Interesse an den indo-europäischen Sprachen. Einen weiteren wichtigen Schritt stellte die partielle Entzifferung der altpersischen Keilschrift durch den Göttinger Gelehrten Georg Friedrich Grotefend im Jahr 1802 dar.[1]

Persisch wurde ab dem 18. Jahrhundert als gleichwertig mit Arabisch und Türkisch betrachtet und im universitären Rahmen gelehrt. Die Entwicklung in den einzelnen Ländern verlief unterschiedlich. In Deutschland entwickelte sich die Iranistik als Fach zuerst an der Georg-August-Universität Göttingen. Einen wichtigen Bereich der Forschung stellte zunächst die Beschäftigung mit dem vorislamischen Iran dar. Hinzu kam schon bald die Beschäftigung mit dem Iran in islamischer Zeit. Auch archäologische und kunstgeschichtliche Forschungen, wie sie beispielsweise von Ernst Hertzfeld durchgeführt wurden, spielen bis heute eine Rolle. Heute gibt es in Deutschland das Fach Iranistik an den Universitäten Göttingen, Marburg, Köln, Hamburg, Bamberg und an der Freien Universität in Berlin.[2]

In Frankreich spielte für den Unterricht des Persischen sowie die Herausbildung einer Iranistik die École spéciale des langues orientales eine zentrale Rolle. Für die Geschichte dieser Institution spielte u. a. Charles Scheffer eine wichtige Rolle, der dort ab 1857 den Lehrstuhl für Persisch innehatte. Schon früh begannen von französischer Seite außerdem archäologische Forschungen im Iran. Heute sind in Frankreich das Institut d'études iraniennes an der Sorbonne sowie der Lehrstuhl für persische Sprache am Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) wichtige Zentren für iranistische Forschung und Lehre.[3]

In Großbritannien standen am Anfang eines Interesses für das Persische die kolonialen Aktivitäten in Indien, wo das Persische bis ins 19. Jahrhundert Staats- und Hofsprache des Mogulreiches war. Als wichtige Figur ist hier vor allem Sir William Jones zu nennen, der insbesondere auf dem Gebiet der iranistischen Philologie Pionierarbeit geleistet hat. Iranistik war zunächst am University College of London angesiedelt, aus dem später die School of Oriental Studies hervorgegangen ist (heute: School of Oriental and African Studies (SOAS)). Wichtige Institutionen für die Iranistik befinden sich auch in Cambridge und Oxford.

In Europa befinden sich weitere wichtige Institute für Iranistik an der Universität Leiden sowie an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Auch in Venedig und Krakau kann Iranistik studiert werden.

Die Dachorganisation europäischer Iranisten, die Societas Iranologica Europaea, organisiert regelmäßig Konferenzen in unterschiedlichen Universitäten und Wissenschaftszentren der Welt.

Wertvolle Sammlungen zur iranischen Kultur finden sich im Londoner British Museum, im Pariser Louvre, in der St. Petersburger Eremitage, im Leidener Rijksmuseum van Oudheden, und im Pergamonmuseum (Museumsinsel), Berlin.

Wichtige Handschriftensammlungen befinden sich in der British Library in London, der Bibliothèque Nationale in Paris, in der Staatsbibliothek in Berlin sowie in St. Petersburg.

Die Iranistik in den Vereinigten Staaten

Innerhalb der Vereinigten Staaten trugen vor allem die Harvard University, die Columbia University und die Stanford University zur Vertiefung des Faches bei.

Die Encyclopædia Iranica, eine der umfassendsten Quellen zur Iranischen Kultur, wurde an der Columbia University initiiert. Iranisten wie Richard Nelson Frye und Ehsan Yarshater waren an diesem Projekt maßgeblich beteiligt. Es gilt als die genaueste und zuverlässigste Referenz zu Land, Leben, Kultur und Geschichte aller iranischen Völker und deren Zusammenwirken mit anderen Völkern.

Die Iranistik im modernen Iran

Im modernen Iran setzte ab dem Ende des 19. Jahrhunderts ein großes Interesse an Geschichte und Kultur des eigenen Landes ein; diese Entwicklung entstand parallel zum verstärkten Aufkommen eines iranischen Nationalbewusstseins. In diesem Kontext wurden auch die Werke europäischer Iranisten rezipiert. Das bis heute umfassendste enzyklopädische Wörterbuch der persischen Sprache, das in 15 Bänden erschienene Wörterbuch Dehchodas – Loghat Nāmeh Dehchoda des Linguisten Allameh Ali Akbar Dehchoda, reicht ebenfalls in diese Zeit zurück.

Nach der Gründung der Universität Teheran im Jahr 1934 wurden im Iran unter anderem Lehrstühle für persische Literatur, Geschichte und Philologie eingerichtet. Ein besonderes Interesse galt dem vorislamischen Iran und der Archäologie. Die außerhalb Irans unter dem Namen "Iranistik" zusammengefassten Fachrichtungen sind im Iran folglich in verschiedene Fächer ausdifferenziert. Allerdings gibt es einen Studiengang Iranistik speziell für ausländische Studierende an der Universität Teheran.

Daneben gibt es einige wichtige Organisationen und Forschungsinstitutionen. Zu nennen sind die Akademie der persischen Sprache und Literatur (Farhangestan), das Institut für Iranistik (Bonyad-e Iran Shenasi) sowie das Center for the Great Islamic Encyclopedia (CGIE). Die Kulturabteilungen der Iranischen Botschaften im Ausland bemühen sich in einigen Ländern um einen Austausch mit den Iranisten und iranistischen Instituten in ihrem Gastland, so zum Beispiel das Iran-Haus in Berlin oder das Iran Culture House in New Delhi.

Weitere Forschungszentren

Forschungsinstitutionen zur Iranistik finden sich in der ganzen Welt. So bestehen beispielsweise neben den bereits genannten in Europa, den Vereinigten Staaten und dem Iran selbst weitere in Indien (Mumbai; Iran Society Kalkutta), in Israel, in Japan sowie in anderen Ländern.

Literatur (Auswahl)

Literatur zur Fachbeschreibung

- Philip Huyse: Iranistik. In: Der Neue Pauly. Band 14: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, Fr–Ky, 2000, S. 633–641.

Enzyklopädien, Nachschlagewerke und Institutsreihen zur Iranistik

- Harold Bailey (Hrsg.): Cambridge History of Iran. Band 1–8. Cambridge University Press.

- B. Lewis, Ch. Pellat, J. Schacht (Hrsg.): Encyclopédie de l’Islam. 1–12, 1960ff. E.J. Brill, Leiden / Paris.

- Maria Macuch (Hrsg.): Iranica. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden (1993 ff).

- Ludwig Paul (Hrsg.): Handbuch der Iranistik. Reichert, Wiesbaden 2013.

- Rüdiger Schmitt (Hrsg.): Compendium Linguarum Iranicarum. Reichert, Wiesbaden 1989 (Kurzzitat CIL; eine umfassende Darstellung aller iranischen Sprachgruppen in Geschichte und Gegenwart, geschrieben von einem internationalen Gremium anerkannter Iranisten.).

- Ehsan Yarshater et al.: Encyclopaedia Iranica. Costa Mesa (1985 ff).

- Ehsan Yarshater et al.: History of Persian Literature. New York (1988 ff).

Literatur zu den Iranischen Sprachen und Völkern

- Rüdiger Schmitt: Die iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart. Reichert, Wiesbaden 2000 (Aktuelle Kurzfassung des CIL, insbesondere für die Klassifikation wichtig).

- Nicholas Sims-Williams: The Iranian Languages. In: Ramat-Ramat (Hrsg.): The Indo-European Languages. Routledge, London / New York 1998.

- Nicholas-Sims Williams (Hrsg.): Indo-Iranian Languages and Peoples. Oxford University Press, 2002.

Literatur zum Themengebiet Persische Literatur und Persisches Schrifttum

- Edward G. Browne: Literary History of Persia. 1998, ISBN 0-7007-0406-X.

- Henri Massé: Anthologie persane (= Petite Bibliothèque Payot. Band 330). Éditions Payot & Rivages, Paris 2004, ISBN 2-228-89923-2 (Erstausgabe: 1950, Persische Literaturgeschichte [v. 11.–19. Jahrhundert]).

- Jan Rypka, Robert Salek, Helena Turkova, Heinrich F.J. Junker: Iranische Literaturgeschichte. Leipzig 1959.

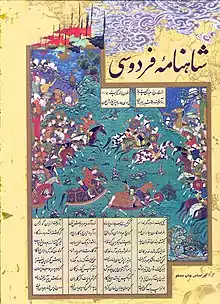

- Zabihollah Safa: Hamāse-sarā-ī dar Irān (Geschichte des Heldenepos im Iran). Teheran 2011, ISBN 978-964-320-014-5 (persisch, Erstausgabe: 1945).

- Zabihollah Safa: Tārikh-e Adabiyāt dar Irān (Geschichte der Literatur im Iran). 5 Bände in 8 Ausgaben8. Teheran 2001, OCLC 265378683 (persisch, Erstausgabe: 1953).

Literatur zum Thema der Persischen Geschichte

- Arthur Christensen: L’Iran sous les Sassanides. Zeller, Osnabrück 1971, ISBN 3-535-01195-7 (Nachdruck der 2. Auflage, Munksgaard, Kopenhagen 1944).

- Schirin Ebadi et al.: Mein Iran. Ein Leben zwischen Revolution und Hoffnung. Pendo-Verlag, Starnberg 2006.

- Schirin Ebadi: History and Documentation of Human Rights in Iran. 2000.

- Richard Foltz: Iran in World History. Oxford University Press, New York 2016.

- Richard Nelson Frye: The Heritage of Persia. 1962 (dt.: Persien, Zürich 1962).

- Richard Nelson Frye: The History of ancient Iran. Handbuch der Altertumswissenschaften, München 1985.

- Richard Nelson Frye: Greater Iran: A 20th Century Odyssey. Mazda Publishers, Washington D.C. 2005.

- Vladimir Minorsky: The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages. 1978.

- Vladimir Minorsky: Medieval Iran and its Neighbours. 1982.

- Josef Wiesehöfer: Das antike Persien. Von 550 v. bis 650 n. Chr. Düsseldorf 2005.

Literatur zur Persischen Philosophie und Religion

- Mary Boyce: A history of Zoroastrianism. Band 1–3, 1975–1991. Leiden.

- Henry Corbin: Terre Céleste et Corps de Résurrection. De l’Iran Mazdéen à l’Iran Shiite. Edition Buchet/Chastel, Corrêa 1980, OCLC 315078621 (Erstausgabe: 1960).

- Henry Corbin: L’Iran et la philosophie. Fayard, Paris 1990.

- Gerd Gropp (Hrsg.): Zarathustra und die Mithras-Mysterien. Katalog der Sonderausstellung des Iran Museum im Museum Rade, Reinbek bei Hamburg (31. März–27. Juni 1993). Edition Temmen, Bremen 1993.

- R. P. Masani: Le Zoroastrisme. Religion de la vie bonne. Préface de John Mc Kenzie (Vice-Recteur de L’Université de Bombay). Payot, Paris 1939 (sehr guter Überblick über die Religion). Englische Ausgabe: Zoastrianism: the religion of the good life. Allen & Unwin London 1938/ Indigo Books New Delhi 2003.

- Vladimir Minorsky: Iran and Islam. 1971.

- Steven Runciman: The medieval Manichee (Manichäismus). Cambridge (Cambridgeshire); Cambridge University, New York 1982.

- Annemarie Schimmel: Der Islam. Eine Einführung. Stuttgart 1990.

- Annemarie Schimmel: Mystische Dimensionen des Islam. Die Geschichte des Sufismus. 1975.

- Michael Stausberg: Zarathustra und seine Religion. München 2005.

- Stephan A. Towfigh, Wafa Enayati: Die Bahai-Religion. Ein Überblick. Olzog Verlag, München 2005, ISBN 3-7892-8163-8.

Literatur zur Persischen Kunst

- Jean During, Zia Mirabdolbaghi, Dariush Safvat: The Art of Persian Music. Mage Publishers, Washington DC 1991.

- S. J. Falk: Qajar Paintings. A Catalogue of 18th and 19th Century Paintings. Hrsg.: Farah Diba Pahlavi. Teheran 1971.

- Penelope Hobhouse: Persische Gärten. Paradiese des Orients. Knesebeck, München 2005, ISBN 3-89660-271-3.

- Hertha Kirketerp-Möller: Det Islamiske Bogmaleri. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kopenhavn 1974.

- Thomas W. Lentz, Glenn D. Lowry: Timur and the Princely Vision. Los Angeles County Museum of Art. Arthur Sackler Gallery, Los Angeles 1989 (Persian Art and Culture in the Fifteenth Century).

- Arthur Upham Pope: Introducing Persian Architecture. Oxford University Press, London 1971.

- Friedrich Sarre: Die Kunst des Alten Persien. Bruno Cassirer Verlag Berlin, 1922.

- Wilfried Seipel (Hrsg.): 7000 Jahre persische Kunst. Meisterwerke aus dem Iranischen Nationalmuseum in Teheran. Kunsthistorisches Museum Wien, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Bonn. Skira editore. Milano. Kunsthistorisches Museum, Wien 2001.

Weblinks

- Internationale Gesellschaft für Iranistik

- Homepage der Encyclopædia Iranica

- Link der Societas Iranologica Europea

- Scandinavian Society for Iranian Studies

- Iranistik am Marburger Centrum für Nah- und Mittelost-Studien

- Iranistikseminar der Uni Göttingen (mit Linksammlung)

- Link der Iran Chamber Society

- Link der Iran Heritage Foundation, London

- Tavoos Iranisches Kunstmagazin

- Qoqnoos Iranische Künstler und Kunst

- Farhangfilmfest - Kurzfilme

- 50 Jahre Animationsfilm (Memento vom 24. April 2012 im Internet Archive)

- Afghanistan-Online Link zur Kultur Afghanistans

- Link des Afghanland – zur Kultur Afghanistans

- Mage-Verlagslink – Bücher zur Persischen Kultur

Einzelnachweise

- Rüdiger Schmitt: Iranian Studies in German: Pre-Islamic Period. In: Encyclopaedia Iranica. Ehsan Yarshater, 7. Februar 2012, abgerufen am 6. Juni 2018 (englisch).

- mainzed-Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften: Portal Kleine Fächer. Abgerufen am 13. April 2021.

- Vincent Hachard und Bernard Hourcade: France xii (a). Iranian Studies in France: Overview. 30. Dezember 2012, abgerufen am 6. Juni 2018 (englisch).