Gemmatimonas

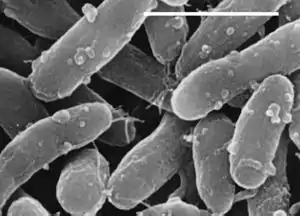

Gemmatimonas ist eine Gattung gramnegativer, stäbchenförmiger, beweglicher, mesophiler und nicht sporenbildender Bakterien aus der Familie Gemmatimonaceae.[2][4][5][6] Bisher konnten zwei Arten (Spezies) dieser Gattung im Labor kultiviert werden, G. aurantiaca und G. phototrophica.

| Gemmatimonas | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Gemmatimonas | ||||||||||||

| Zhang et al. 2003[2][3] |

Die Bakterien dieser Gattung wachsen unter aeroben Bedingungen und bilden keine Endosporen. Die Vermehrung erfolgt durch Zweiteilung (Schizotomie), aber auch durch Knospung. Die Zellen enthalten keine Diaminopimelinsäure. Die wichtigsten Fettsäuren sind Iso-Pentadecansäure (C15:0), Palmitoleinsäure (C16:1) und Myristinsäure (C14:0). Der G+C-Gehalt der DNA der Typusart G. aurantiaca liegt bei 66,0 %.[3][7]

Etymologie

Der Gattungsname Gemmatimonas leitet sich ab von lateinisch gemmatus ‚Entstehung durch Knospung‘ (wörtlich ‚versehen mit Knospen‘) und monas ‚Einheit‘ (in der Biologie im Sinn von ‚Einzeller‘). Gemmatimonas bedeutet also eine „knospende Einheit“.[2]

Das Art-Epitheton aurantiaca einst neulateinisch und bedeutet ‚orangefarben‘;

groenlandica ist ebenfalls neulateinisch mit der Bedeutung ‚grönländisch‘ , ‚zu Grönland gehörend‘.

Die Artbezeichnung phototrophica kommt von altgriechisch φῶς phōs, deutsch ‚Licht‘ und τροφικός trophikós, deutsch ‚zum Essen oder zur Nahrung gehörend‘, bedeutet also „sich vom Licht ernährend“.[2]

Arten

Die hier angegebene Taxonomie basiert mit Stand 1. März 2022 auf den folgenden Quellen:

- B – Bacterial Diversity (BacDive), Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)[8]

- L – List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN), Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)[2]

- N – National Center for Biotechnology Information (NCBI, Taxonomy Browser)[1]

- U – Universal Protein Database (UniProt)[4]

- W – World Register of Marine Species (WoRMS)[9]

Gattung: Gemmatimonas Zhang et al. 2003 emend. Zeng et al. 2015[7] (N,U) bzw. nur Zhang et al. 2003[3] (L) – ohne Autorennennung (W), mit Schreibvariante Gemmimonas (L,U)

- Spezies: Gemmatimonas aurantiaca Zhang et al. 2003 (B,L,N) – Typus (L)

- Stamm: Gemmatimonas aurantiaca designation_header: T-27 alias DSM 14586 oder JCM 11422 (B,N) – Referenzstamm (B,N)

- Spezies: „Gemmatimonas groenlandica“ Zeng et al. 2020 (L) bzw. 2021 (N), inkl. Gemmatimonas sp. TET16 (N)

- Stamm: „Gemmatimonas groenlandica“ TET16 alias DSM:110279 (N)

- Spezies: Gemmatimonas phototrophica Zeng et al. 2015 (B,L) bzw. 2017, inkl. Gemmatimonas sp. AP64 (N)

- Stamm: Gemmatimonas phototrophica AP64 alias DSM 29774 oder MCCC 1K00455 (B,N) – Referenzstamm (B,N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. 13_1_20CM_3_60_15 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. S-HC (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. SG8_17 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. SG8_23 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. SG8_28 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. SG8_38_2 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. SM23_52 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. UBA2094 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. UBA7669 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. URHD0086 (N)

- Spezies: Gemmatimonas sp. WX54 (N)

Gemmatimonas aurantiaca

Die Typusart Gemmatimonas aurantiaca wurde mit ihrem Referenzstamm T-27T 2003 aus Belebtschlamm (en. activated sludge) in einer Kläranlage isoliert.[3] Es handelt sich um ein gram-negatives Bakterium, das sowohl aerob als auch anaerob leben kann.[10]

Der Referenzstamm T-27T wächst bei Temperaturen von 25–35 °C (optimal sind 30 °C); unter 20 °C und über 37 °C konnte auch nach 20 Tagen kein Wachstum beobachtet wurde. Der pH-Bereich für das Wachstum lag bei 6,5–9,5 (optimal pH 7,0). Der Referenzstamm ist in der Lage, eine begrenzte Anzahl von Substraten zu nutzen, wie Hefeextrakt, Polypepton, Succinat, Acetat, Benzoat und Gelatine.[3]

„Gemmatimonas groenlandica“

Der Referenzstamm von „G. groenlandica“, TET16, wurde isoliert von einer im August 2017 entnommenen Probe von Flusswasser bei der Forschungsstation Zackenberg auf Grönland und 2020/2021 veröffentlicht.[11]

Gemmatimonas phototrophica

G. phototrophica ist eine aerobe, anoxygene und chlorophotoheterotrophe Spezies aus der Bakteriengattung Gemmatimonas,[12][13][14] deren Referenzstamm AP64 aus dem flachen Süßwasser-Wüstensee Tian'ehu (天鹅湖 Tiān é hú, deutsch ‚Schwanensee‘, englisch Swan Lake, 42,005° N, 101,585° O, an der Bahnstrecke Linhe–Ceke) in der westlichen Gobi-Wüste, Nordchina, isoliert wurde.[7][12]

Diese Art ist also ein fakultativ photoheterotropher Organismus und damit der erste phototrophe Vertreter des Phylums Gemmatimonadota (alias Gemmatimonadetes):[15] Er benötigt für sein Wachstum organisches Substrat, kann aber zusätzliche Energie für seinen Stoffwechsel aus dem Licht gewinnen.[7]

Ein spezifisches Merkmal von G. phototrophica sind die photosynthetischen Reaktionszentren dieser Bakterienart.[7] Die Zellen enthalten Photosynthese-Komplexe mit Bakteriochlorophyll a als wichtigstem Lichtsammelpigment und einem noch unbekannten (Stand 2021) Carotinoid.[15] Die Cryo-EM-Struktur des Photosystems von G. phototrophica bei 0,24 nm (2.4 Å) zeigt einen charakteristischen Doppelringkomplex: Zwei vorher noch nirgends gefundene Polypeptide, RC-S und RC-U, halten das zentrale Typ-2-Reaktionszentrum (RC) in einem inneren Ring mit 16 Untereinheiten (LH1). Dieser ist von einem äußeren „Antennenring“ mit 24 Untereinheiten (LHh) umgeben, was die Lichtsammelkapazität erhöht. Die beiden Ringe aus 16 und 24 Untereinheiten fangen das Licht ein und leiten energiereiche Elektronen in das Reaktionszentrum weiter, das Kohlendioxid (CO2) zu organischen Molekülen assimiliert. Der gesamte Komplex besteht aus 80 Proteinmonomeren und beherbergt 180 Moleküle Bakteriochlorophyll in drei Varianten mit Absorptionsmaxima im grünen Licht (zweimal, außen) und im roten Licht (einmal, innen). Für den Zusammenhalt sorgen Lipidmoleküle; dazu kommen weitere Carotinoid-Pigmente, die für die Färbung der Bakterien sorgen.[16]

Wahrscheinlich erwarben Vorfahren durch horizontalen Gentransfer (HGT) Gene für die sauerstofffreie Photosynthese von einem entwicklungsgeschichtlich alten phototrophen Proteobakterium (einer völlig anderen Bakterienlinie), eine große gemonische Ähnlichkeit wurde beispielsweise zu Rubrivivax gelatinosus, Stamm IL144, gefunden. Phototrophe Gemmatimonadetes entwickelten so die Fähigkeit, Sonnenenergie zu nutzen: Die Doppelringstruktur des Photosynthesekomplexes wird gesteuert durch das Gen PufA2; zu diesem gibt es bei anderen bekannten Organismen keine Homologe, so dass es offenbar eine eigene Entwicklung der phototrophen Gemmatimonadetes ist. Offenbar hat G. phototrophic unabhängig von anderen Organismen seine charakteristische kompakte, robuste und hocheffektive Architektur zum Einfangen von Sonnenenergie entwickelt.[16][7]

Literatur

- Akihiko Yamagishi, Takeshi Kakegawa, Tomohiro Usui: Astrobiology: From the Origins of Life to the Search for Extraterrestrial Intelligence (en). Springer, 27. Februar 2019, ISBN 978-981-13-3639-3.

- Thomas M. Schmidt: Encyclopedia of Microbiology (en). Academic Press, 11. September 2019, ISBN 978-0-12-811737-8, S. 536.

Einzelnachweise

- C. L. Schoch, E. W. Sayers et al.: Gemmatimonas. National Center for Biotechnology Information (NCBI) Taxonomy Database. Details: Gemmatimonas Zhang et al. 2003 emend. Zeng et al. 2015 (phylum). Graphisch: Gemmatimonas. Auf: Lifemap, NCBI Version.

- J. P. Euzéby: Gemmatimonas Zhang et al. 2003. List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ).

- Hui Zhang, Yuji Sekiguchi, Satoshi Hanada, Philip Hugenholtz, Hongik Kim, Yoichi Kamagata, Kazunori Nakamura: Gemmatimonas aurantiaca gen. nov., sp. nov., a gram-negative, aerobic, polyphosphate-accumulating micro-organism, the first cultured representative of the new bacterial phylum Gemmatimonadetes phyl. nov. In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Band 53, Nr. 4, 1. Juli 2003, ISSN 1466-5026, S. 1155–1163, doi:10.1099/ijs.0.02520-0, PMID 12892144.

- Gemmatimonas. In: www.uniprot.org. März. UniProt.

- Aidan Parte, Noel R. Krieg, Wolfgang Ludwig, William B. Whitman, Brian P. Hedlund, Bruce J. Paster, James T. Staley, Naomi Ward, Daniel Brown: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology: Volume 4: The Bacteroidetes, Spirochaetes, Tenericutes (Mollicutes), Acidobacteria, Fibrobacteres, Fusobacteria, Dictyoglomi, Gemmatimonadetes, Lentisphaerae, Verrucomicrobia, Chlamydiae, and Planctomycetes (en). Springer Science & Business Media, 4. Februar 2011, ISBN 978-0-387-68572-4, S. 782.

- OneZoom: Gemmatimonas

- Yonghui Zeng, Fuying Feng, Hana Medová, Jason Dean, Michal Koblížek: Functional type 2 photosynthetic reaction centers found in the rare bacterial phylum Gemmatimonadetes. In: Proc Natl Acad Sci USA. 111, Nr. 21, 12. Mai 2014, S. 7795–7800. bibcode:2014PNAS..111.7795Z. doi:10.1073/pnas.1400295111. PMID 24821787. PMC 4040607 (freier Volltext). Siehe insbesondere Fig. S2 im Supplement (PDF, Fundort).

- BacDive: Gemmatimonas – Bacterial Diversity Metadatabase, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)

- WoRMS: Gemmatimonas (Genus). Schalter „marine only“ und ggf. „extant only“ auf „off“.

- Shinichi Takaichi, Takashi Maoka, Kazuto Takasaki, Satoshi Hanada: Carotenoids of Gemmatimonas aurantiaca (Gemmatimonadetes): identification of a novel carotenoid, deoxyoscillol 2-rhamnoside, and proposed biosynthetic pathway of oscillol 2,2′-dirhamnoside. In: Microbiology. 156, Nr. 3, 1. März 2010, S. 757–763. doi:10.1099/mic.0.034249-0. PMID 19959572. Epub 3. Dezember 2009.

- Y. Zeng, M. Nupur, N. Wu, A. M. Madsen, X. Chen, A. T. Gardiner, M. Koblížek: Gemmatimonas groenlandica sp. nov. is an aerobic anoxygenic phototroph in the phylum Gemmatimonadetes. In: Front. Microbiol., Band 11, Nr. 606612, 2021; doi:10.3389/fmicb.2020.606612, PMID 33519753, PMC 7844134 (freier Volltext)

- Yonghui Zeng, Vadim Selyanin, Martin Lukeš, Jason Dean, David Kaftan, Fuying Feng, Michal Koblížek: Characterization of the microaerophilic, bacteriochlorophyll a-containing bacterium Gemmatimonas phototrophica sp. nov., and emended descriptions of the genus Gemmatimonas and Gemmatimonas aurantiaca. In: International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 65, Nr. 8, 1. August 2015, S. 2410–2419. doi:10.1099/ijs.0.000272.

- Gemmatimonas phototrophica. In: www.uniprot.org. März. UniProt.

- Bernhard Grimm: Metabolism, Structure and Function of Plant Tetrapyrroles: Introduction, Microbial and Eukaryotic Chlorophyll Synthesis and Catabolism (en). Academic Press, 5. Juni 2019, ISBN 978-0-08-102753-0, S. 44.

- Nupur, Marek Kuzma, Jan Hájek, Pavel Hrouzek, Alastair T. Gardiner, Martin Lukeš, Martin Moos, Petr Šimek, Michal Koblížek: Structure elucidation of the novel carotenoid gemmatoxanthin from the photosynthetic complex of Gemmatimonas phototrophica AP64. In: Nature Scientific Reports. Band 11, 5. August 2021, ISSN 2045-2322, S. 15964, doi:10.1038/s41598-021-95254-6, PMID 34354109, PMC 8342508 (freier Volltext).

-

Pu Qian, Alastair T. Gardiner, Ivana Šímová, Katerina Naydenova, Tristan I. Croll, Philip J. Jackson, M. Nupur, Miroslav Kloz, Petra Čubáková, Michal Koblížek et al.: 2.4-Å structure of the double-ring Gemmatimonas phototrophica photosystem. In: Science Advances, Band 8, Nr. 7, 16. Februar 2022; doi:10.1126/sciadv.abk3139, PMID 35171663. Dazu:

- Lars Fischer: Fotosynthese: Das seltsame Lichtrad des Wüstenbakteriums. spektrum.de vom 21. Februar 2022.

- Tessa Koumoundouros: A Mysterious Desert Bacterium Has Evolved Its Own, Unique Ability to Photosynthesize. sciencealert vom 20. Februar 2022.