Gallenstein

Ein Gallenstein, auch Cholelith (altgriechisch χολή chole, „Galle“, und λίθος líthos, „Stein“) oder Gallenkonkrement genannt, ist ein festes, kristallisiertes Ausfallprodukt der Galle (Gallenflüssigkeit). Gallensteine entstehen durch ein Ungleichgewicht löslicher Stoffe in der Galle. Befindet sich ein Gallenstein in der Gallenblase, spricht man von einem Gallenblasenstein. Wenn er sich im Gallengang (Ductus choledochus) befindet, handelt es sich um einen Gallengangsstein. Mit Gallensteinen verwandt ist der Gallengrieß.

| Klassifikation nach ICD-10 | |

|---|---|

| K80 | Cholelithiasis |

| K80.0 | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis |

| K80.1 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |

| K80.2 | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis |

| K80.3 | Gallengangsstein mit Cholangitis |

| K80.4 | Gallengangsstein mit Cholezystitis Jeder unter K80.5 aufgeführte Zustand mit Cholezystitis (mit Cholangitis) K80.5 |

| K80.5 | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis Gallenstein (eingeklemmt): Ductus choledochus Ductus hepaticus Gallengang o.n.A. Intrahepatische Cholelithiasis Leberkolik (rezidivierend) |

| K80.8 | Sonstige Cholelithiasis |

| ICD-10 online (WHO-Version 2019) | |

Allgemein wird das Vorhandensein eines Gallensteins als Gallensteinleiden oder Cholelithiasis bezeichnet. Von einem Gallenblasenstein wird genauer eine Cholezystolithiasis (auch Cholecystolithiasis; altgriechisch κύστις cystis ‚Blase‘) und bei einem Gallengangsstein eine Choledocholithiasis ausgelöst.

Gallensteine sind häufig und verursachen oft keine Beschwerden. Wenn sich Gallensteine aber im Gallengang oder in der Gallenblase verklemmen und den Zu- oder Abfluss der Galle behindern, kann es allerdings zu heftigen Koliken und Entzündungen (Cholezystitis) kommen.

Epidemiologie

10 bis 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sind Gallensteinträger, Frauen sind dabei etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Erkrankung ist besonders häufig in den westlichen Industrieländern anzutreffen, noch häufiger (60–70 %) findet sie sich bei der indigenen Bevölkerung Amerikas. Seltener tritt sie in Ostasien, südlich der Sahara und bei Afroamerikanern auf.[1] In Deutschland haben etwa die Hälfte der über 60-jährigen Menschen Gallensteine.

Genetische Ursachen

Mitte 2007 entdeckten Forscher der Universitäten Kiel und Bonn eine Mutation des Gens ABCG8 als eine Ursache für die Bildung von Gallensteinen. (Es werden noch drei bis vier weitere Mutationen vermutet.) Dieses Gen enthält die Bauanleitung für Sterolin, welches das Blutfett Cholesterin in die Gallenwege befördert. Die Mutation soll diese Beförderung verstärken, wodurch die Bildung von Gallensteinen gefördert werde. Die Forschung versucht durch Einbringen gesunder Gene oder durch Medikamente die Produktion dieser Proteine zu hemmen und damit neue Ansätze für Prävention und Therapie zu finden.[2][3][4][5]

Entstehung

Die in der Leber gebildete Gallenflüssigkeit besteht aus den drei Hauptbestandteilen Bilirubin, Cholesterin und der Gallensalze. Bei einem Ungleichgewicht der löslichen Stoffe, begleitet von einer Entzündung oder einer Flussbehinderung in den Gallenwegen, beispielsweise durch eine Verengung (Stenose) der Papille (Papillenstenose), kann es zur Steinbildung kommen.

Liegt ein Ungleichgewicht von Gallensäuren und Lezithin auf der einen Seite und Calciumcarbonat oder Bilirubin auf der anderen Seite vor, so entstehen Calcium- oder Bilirubinsteine. Bei einem Überangebot von Cholesterin und (seltener) einem Unterangebot von Gallensäuren entstehen Cholesterinsteine. 90 % der in Deutschland beobachteten Gallensteine sind Cholesterinsteine. Allerdings kann hieraus nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine besonders cholesterinarme Ernährung das Risiko für die Bildung solcher Steine wesentlich senken könnte. Auch die Gabe von Cholesterinsenkern (Statinen) bedeutet nicht gleich, dass eine Gallensteinbildung verhindert wird.

Bei der erythropoetischen Protoporphyrie entstehen häufig Steine aus Protoporphyrin IX.[6]

Gefördert wird die Entstehung durch folgende Faktoren:

- Schwangerschaft

- familiäre Disposition

- Zustand nach Dünndarmoperationen (Gallensäureverlustsyndrom)

- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

- Hypercholesterinämie (überhöhter Cholesterinspiegel)

- Hyperparathyreoidismus (Störung der Nebenschilddrüsen)

- Morbus Crohn (entzündliche Darmerkrankung)

- Adipositas (Fettsucht)

- Fettreiche Ernährung

- Chronische Verstopfungen (Obstipation)

- Bewegungsmangel

- Einnahme bestimmter Medikamente (Ovulationshemmer (Antibabypille), Clofibrat-Präparate)

- Hämolytischer Ikterus (Gelbsucht)

- Schnelle Gewichtsabnahme bei sehr fettarmer Ernährung

Es wird im Angloamerikanischen auch von den „sechs F“ gesprochen: female, fat, fertile, forty, fair, family (weiblich, übergewichtig, fruchtbar, vierzig Jahre alt, hellhäutig oder blond, familiäre Häufung).

Pathogenese

Die normale Zusammensetzung der Galle ist Cholesterin, Phospholipide und Gallensäuren im Verhältnis von 1 zu 5 zu 14. Typisch für die lithogene Galle ist der hohe Anteil von Cholesterin oder der verminderte Anteil von Gallensäuren, so dass die Galle mit Cholesterin übersättigt ist. Folgende Faktoren begünstigen die Entstehung von Cholesteringallensteinen:

- Hypomotilität der Gallenblase, wodurch eine verlängerte Verweildauer der Galle in der Gallenblase entsteht

- unvollständige Entleerung der Gallenblase

Symptome

Nur in etwa 25 % der Fälle werden die Gallensteine symptomatisch und nur in solchen Fällen muss auch eine Therapie erfolgen. Symptomatisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es zu Koliken kommt. Diese treten besonders nach fettreichem Essen oder nachts durch Gallenblasenkontraktionen auf, wenn ein Stein z. B. den Ausgang in den Hauptgallengang verstopft. Hierbei kommt es zu einem sich anfallsartig steigernden Schmerz im (rechten) Oberbauch, der auch in den Rücken oder die rechte Schulter ausstrahlen kann. Im Fall eines schon sich im Gallengang befindlichen Steins kommt es zu einem Aufstauen der Gallenflüssigkeit und einem sich langsamer entwickelnden Druck bis in den oberen Brustkorb. Dies ist auch bei einer entzündlich veränderten Papille der Fall.

Weitere Symptome:

- Druckschmerz im (rechten) Oberbauch

- Allgemeine Krankheitssymptome (Völlegefühl, Blähungen, Erbrechen, Schweißausbrüche, Appetitlosigkeit)

- Gelbsucht (Ikterus) durch erhöhtes Austreten des Bilirubins in den Blutkreislauf

- bräunliche Verfärbung des Urins

- entfärbter, heller Stuhl wegen Fehlens des Blutabbauprodukts Bilirubin

- erhöhte Leberwerte (z. B. Gamma GT)

Diagnose

Neben der klinischen Untersuchung gibt es noch verschiedene apparative Untersuchungen zur Diagnostik und Befundsicherung bei Verdacht auf Gallenstein:

- Ultraschalluntersuchung (Sonografie): Gallensteine und auch Entzündungen der Gallenblase lassen sich sonografisch gut darstellen. Kleine Cholesterinsteine, die den Gallengang verstopfen können, werden jedoch mitunter nicht gefunden.

- Röntgenuntersuchungen:

- Leeraufnahme: Kalziumhaltige Steine sind im Röntgenbild schattengebend. Luft in der Gallenblase spricht für gasbildende Erreger.

- Kontrastmitteluntersuchung:

- Orale Cholezystographie (durch Ultraschalluntersuchung ersetzt)

- Infusionscholezystangiographie („i.v.-Galle“)

- ERCP (endoskopisch-retrograde Cholangiopankreatikographie)

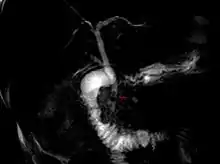

- MRCP (magnet-resonanztomographische Cholangiopankreatikographie)

- PTC (perkutane transhepatische Cholangiographie)

- CT (Computertomographie)

- MRT (Magnetresonanztomographie)

- Labordiagnostik (Nachweis von Entzündungen, Differentialdiagnose des Ikterus)

Behandlung

Gallensteine, die keine Symptome verursachen, bedürfen keiner Therapie. Koliken erfordern Nahrungskarenz, Schmerzmittel, Spasmolytika und bei gleichzeitiger Cholezystitis Antibiotika.

Nach Abklingen der akuten Symptomatik stehen mehrere Verfahren zum Entfernen der Gallensteine zur Verfügung:

- Cholezystektomie: Bei Steinen in der Gallenblase eine Operation mit Entfernung der Gallenblase, entweder durch laparoskopische oder (seltener) konventionelle Chirurgie. Erstere stellt die Therapie der Wahl dar, da sie wegen des minimal-invasiven Eingriffs eine sehr niedrige Komplikationsrate aufweist und jedenfalls das Gallenblasensteinleiden definitiv behebt. Es können aber auch nach der operativen Entfernung der Gallenblase Gallensteine im Gallengang zurückbleiben oder sich neu bilden und diesen blockieren. Dann wird eine ERCP empfohlen.[7] Als neues und noch nicht etabliertes Verfahren wird die Entfernung der Gallenblase ohne Hautschnitt angeboten. Bei der Frau wird dies durch die Vagina, bei Mann und Frau auch mittlerweile durch den Magen durchgeführt. Diese Methode wird NOTES (natural orifice transluminal endoscopic surgery) genannt.

- ERCP mit Steinextraktion oder Erweiterung der Papilla duodeni major im Duodenum mittels Papillotomie bei im Gallengang eingeklemmten Steinen. Es kann sinnvoll sein, diese vor einer Cholezystektomie durchzuführen, da sie wesentlich weniger invasiv ist.

- Litholyse: Medikamentöse Auflösung der Steine mit Ursodeoxycholsäure (UDCA) oder Chenodeoxycholsäure. Diese Methode ist nur bei reinen Cholesterinsteinen möglich. Weitere Voraussetzungen für die Lysetherapie sind Steingrößen von maximal 5 mm, wobei die Gallenblase maximal zur Hälfte mit Steinen gefüllt sein soll, das Fehlen von Kalkablagerungen in den Steinen und die normale Funktion der Gallenblase (nach einer „Reizmahlzeit“ soll sich die Gallenblase um mindestens 50 % entleeren, die Gallengänge müssen frei sein). Kontraindikationen sind außerdem die akute oder chronische Entzündung der Gallenblase (Cholezystitis) oder der Gallenwege (Cholangitis), der Verdacht auf ein Gallenblasenkarzinom, akute oder chronische Leberentzündung (Hepatitis), Bauchspeicheldrüsenentzündung (Pankreatitis), Leberzirrhose, Durchfallerkrankungen und Schwangerschaft. Wegen häufiger Nebenwirkungen von Chenodeoxycholsäure wird die praktisch nebenwirkungsfreie Ursodeoxycholsäure bevorzugt. Durch die orale Gabe von Ursodeoxycholsäure wird eine Steinfreiheit von bis zu 70 % innerhalb von 1–2 Jahren erzielt. Die Rezidivrate liegt bei bis zu 50 % innerhalb von 5 Jahren. Als Prophylaxe könnte eine intermittierende, niedrig dosierte Gabe von Ursodeoxycholsäure wirksam sein. Die Therapie mit Ursodeoxycholsäure ist die schonendste Art der Gallensteinentfernung. Wesentliche Vorteile gegenüber einer Operation sind die Erhaltung einer funktionsfähigen Gallenblase, die Vermeidung von Operationsrisiken und deren Folgen und die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit während der Behandlung.[8][7]

- ESWL (extrakorporale Stoßwellenlithotripsie): Zertrümmern der Steine mit Stoßwellen, die dann – meist mit Gallengangskoliken – in den Darm abgehen. Auch hier besteht eine sehr hohe Rezidivrate, da sich in der belassenen Gallenblase wieder neue Steine bilden können.

Komplikationen

- Koliken

- Gallenblasenhydrops mit Keimbesiedelung und Entzündung

- Akute Cholezystitis

- Chronische Cholezystitis

- Cholangitis

- Steinperforation – Wanderung eines Steines in das Duodenum, den Magen oder das Colon (Engstelle Bauhinsche Klappe) mit Gefahr des Gallensteinileus

- Porzellangallenblase (eine Präkanzerose)

- Biliäre Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) durch einen in die Papille eingeklemmten Gallenstein

Steinneubildung

Bei jedem 10. bis 20. Patienten tritt nach der Entfernung der Gallenblase nochmals mindestens eine Kolik auf. Dies ist hauptsächlich die Folge von verbliebenen Steinen, welche bereits vor oder während der OP in den Gallengang geraten waren und nicht mit entfernt wurden. Diese können in dem sich nach der OP langsam weitenden Gang wandern und an anderen Stellen verfangen.

Auch nach der vollständigen Entfernung der Gallenblase können sich im Gallengang neue Gallensteine bilden. Davon sind etwa 1 % der Patienten betroffen. Dies passiert z. B. bei einer starken Disbalance der drei Hauptbestandteile der Gallenflüssigkeit. Auch Bakterien, die besonders durch die heutige Nutzung moderner endoskopischer Verfahren vermehrt in den Gallengang geraten, können die Gallensteinbildung begünstigen. Zur Behandlung eines solchen akuten Steins wird die Vater'sche Papille aufgeschnitten, z. B. mit Erwärmung durch Strom oder er wird mittels Ultraschall zertrümmert. Treten immer wieder neue Steine auf, muss die Ernährung angepasst oder medikamentös eingegriffen werden.

Zusammenhang mit anderen Erkrankungen

Neben den direkten möglichen Komplikationen zeigte eine deutsche Studie ein um 24 Prozent erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Patienten, die an Gallensteinen leiden, was auf den Zusammenhang mit dem erhöhten Cholesterin zurückzuführen sein dürfte. Eine Entfernung der Gallenblase senkte das Risiko folgerichtig nicht, weswegen vormalige Gallenstein-Patienten trotzdem langzeitig beobachtet werden sollten.[9]

Weblinks

- Shaffer: EA Epidemiologie von Gallensteinleiden. PMID 17127183 (englisch)

- E-Learning-Kurs zum Thema Gallensteine mit Abbildungen und Videos (Charité Berlin)

- Ultraschall-Bilder von Gallensteinen

- M. Frey, D. Criblez: Cholezystolithiasis. (PDF) In: Schweiz Med Forum, Nr. 32/33, 15. August 2001 (PDF; 229 kB).

- S3 -Leitlinie Diagnostik und Therapie von Gallensteinen der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen und der Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie. In: AWMF online

Einzelnachweise

- Shaffer: Gallstone disease: Epidemiology of gallbladder stone disease. PMID 17127183

- Risiko-Gen für Gallenstein entdeckt. Spiegel Online

- Genomweite Suche identifiziert Risikogen für Gallensteine. Informationsdienst Wissenschaft

- Buch u. a.: A genome-wide association scan identifies the hepatic cholesterol transporter ABCG8 as a susceptibility factor for human gallstone disease. In: Nat Genet. 2007 Aug, 39(8), PMID 17632509.

- Forscherteam entdeckt Gallenstein-Gen. innovations-report.de

- M. J. Khalili u. a.: Erythropoietic protoporphyria and early onset of cholestasis. In: Turk J Pediatr., 2012 Nov-Dec, 54(6), S. 645–650.

- Diagnostik und Therapie von Gallensteinen. (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive; PDF; 1 MB) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen und der Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie. AWMF-Leitlinien-Register Nr. 021/008. Die Gültigkeit der Leitlinie wird derzeit überprüft.

- Volker Hinz: Einfluss von Ursodeoxycholsäure auf den gastrointestinalen Lebensqualitätsindex (GLQI) bei Patienten mit „asymptomatischer“ Cholezystolithiasis. Dissertation. Ludwig-Maximilians-Universität, München 2005, DNB 975508407.

- J. Wirth, R. d. Giuseppe u. a.: Presence of gallstones and the risk of cardiovascular diseases: The EPIC-Germany cohort study. In: European Journal of Preventive Cardiology. March 2015, vol. 22, no. 3, S. 326–334. doi:10.1177/2047487313512218.