Erlanger Wingolf

Der Erlanger Wingolf (E) ist eine christliche, farbentragende, nichtschlagende Studentenverbindung in Erlangen. Die Farben des Erlanger Wingolf sind schwarz-weiß-gold, als offizielles Gründungsdatum gilt der 29. November 1850[1]. Der Erlanger Wingolf ist Mitglied des Wingolfsbundes. Die Mitglieder des Wingolf werden Wingolfiten genannt.

| Wappen | Zirkel |

|---|---|

|

|

| Basisdaten | |

| Universität: | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, andere Hochschulen |

| Gründung: | 29. November 1850 |

| Gründungsort: | Erlangen |

| Dachverband: | Wingolfsbund |

| Mitglieder: | 193 |

| Farben: | schwarz-weiß-gold |

| Wahlspruch: | Δι' ἕνος πάντα Di henos panta! (griech.: Durch Einen Alles!) |

| Website: | www.erlanger-wingolf.de |

Geschichte

Bereits in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts trafen sich in Erlangen Studenten zu christlichen „Kränzchen“. Im Laufe der Jahre entstand unter ihnen der Wunsch, nach Vorbild anderer Verbindungen ein Pendant christlicher Prägung zu bilden. Im Jahr 1836 wurde die Verbindung Uttenruthia gegründet. Besondere historische Relevanz besteht insofern, als es sich um die erste christlich ausgelegte, nichtschlagende Verbindung Deutschlands handelte. Aus diesem Grund verzichtete man in Abgrenzung zu anderen Corporationen anfangs auf Embleme corporierten Studententums.

1844 und 1846 trafen sich die Erlanger mit anderen bereits existierenden Wingolfsverbindungen auf Konzilien in Schleiz (Schleizer-Konzil) und Blankenburg. Daraufhin entstand der Wunsch, in Erlangen ebenfalls einen Wingolf zu gründen. Es entstand eine „wingolfitische“ Richtung innerhalb der Uttenruthia, in der die Meinung vertreten wurde, Christsein sei Meinung der Verbindung. Aus dem Streit resultierend, ob die Uttenruthia eine Wingolfsverbindung sei, erklärten 13 Mitglieder den Austritt und gründeten auf Grund dieses Prinzipienstreits am 29. November 1850 um 13.30 Uhr den Erlanger Wingolf.

Dieser trägt weiterhin die seit 1848 geführten Farben der ersten christlichen Verbindung Deutschlands: schwarz-weiß-gold. Da die wingolfitische Strömung innerhalb der Uttenruthia die ursprüngliche, theologische Ausrichtung deutlicher vertrat, als der eher von christlicher Ethik geprägte nicht-wingolfitische Teil der Verbindung, vertritt der Erlanger Wingolf auf seine Weise die ursprünglichen Ideale und Werte erlanger christlicher Verbindungsstudenten.

Der Wingolfsbund wurde 1844 durch den Bonner Wingolf, den Hallenser Wingolf, den Berliner Wingolf und die Uttenruthia Erlangen gegründet. Nach der Spaltung der Uttenruthia 1850 trat der Erlanger Wingolf an die Stelle der Uttenruthia. Man einigte sich darauf, dass der Erlanger Wingolf die schwarze Mütze, die Uttenruthia jedoch das schwarz-gold-schwarze Band behalten und allein als Gründungsdatum das Jahr 1836 führen darf. Auf diese Weise ist der Erlanger Wingolf als geistiger Nachfolger der Uttenruthia im Wingolfsbund Mitbegründer des Wingolfsbundes, obwohl seine Gründung offiziell erst auf 1850 datiert wird.

Anfangs traf sich die Aktivitas des Erlanger Wingolf in wechselnden Kneipen; das heutige Wingolfshaus in der Friedrichstraße 24–26[2], als Palais Winkler v. Mohrenfels 1728 erbaut, wurde am 4. Januar 1892 erworben und ist seitdem Zentrum wingolfitischen Lebens in Erlangen.

Der Erlanger Wingolf war mehrmals Vorort des Wingolfsbundes, zuletzt in den Jahren 2007 bis 2009.

Heute

Couleur, Wappen und Zirkel

Die Farben des Erlanger Wingolf sind schwarz-weiß-gold. Das Burschenband trägt diese Farben mit silberner Percussion und ist mit dem Fuxenband identisch. Das Hospitantenband hat die Farben schwarz-weiß mit goldener Percussion, das Konkneipantenband die Farben schwarz-weiß auf gold mit goldener Percussion.

Das Wappen des Erlanger Wingolf ist ein gevierter Schild mit folgendem Inhalt: rechts oben in Silber das Jerusalemkreuz, links oben in Gold ein rotbewehrter schwarzer Adler mit dem Wappen der Hohenzollern auf der Brust, rechts unten das Wappen der Stadt Erlangen (zweigeschwänzter, schreitender goldener Löwe hinter silberner Mauer auf Blau), links unten ein Lorbeerkranz um das Gründungsdatum auf Weiß. Im Zentrum des Wappens befindet sich das Mittelschild mit der Trikolore des Wingolfsbundes.

Der Zirkel des Erlanger Wingolf ist eine Verbindung der Anfangsbuchstaben E,W,v,c und f, die für „Erlanger Wingolf, vivat, crescat, floreat“ (lat. „er lebe, er wachse, er blühe“) stehen.

Besonderheiten

Das Mäßigkeitsprinzip des Wingolf ist im korporierten Umfeld eine Besonderheit: These 1 der Satzung des Erlanger Wingolf legt unter anderem die Ablehnung übermäßigen Alkoholgenusses fest. Im Gegensatz zu anderen Studentenverbindungen wird im Erlanger Wingolf nicht systematisch bis zum Erbrechen und darüber hinaus getrunken und es besteht keine Notwendigkeit, Bier oder andere Formen von Alkohol zu konsumieren. Das Mäßigkeitsprinzip als explizite Regelung des Alkoholkonsums ist selbst innerhalb des Wingolfsbundes nicht einheitlich, in ähnlicher Form gilt es auch im Gießener Wingolf und den meisten Verbindungen mit alter Wingolfstradition (z. B. Bonner Wingolf; Berliner Wingolf und Hallenser Wingolf).

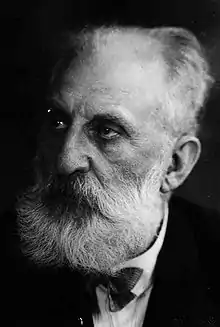

Bekannte Mitglieder (Auswahl)

Viktor von Strauß und Torney (Ehrenmitglied)

Viktor von Strauß und Torney (Ehrenmitglied) Theodor von der Goltz

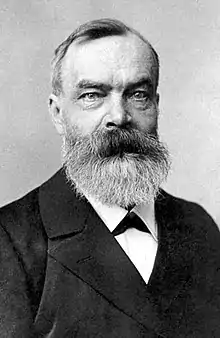

Theodor von der Goltz Theodor Zahn

Theodor Zahn Johannes Kuhlo

Johannes Kuhlo Carl Meinhof

Carl Meinhof.jpg.webp) August Wiegand

August Wiegand

- Philipp Wackernagel (1800–1877), Kirchenliedforscher und Mitbegründer des Deutschen Evangelischen Kirchentages (Ehrenmitglied)

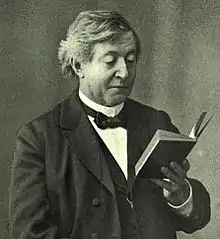

- Viktor von Strauß und Torney (1809–1899), fürstlich schaumburg-lippescher Minister, Kirchenlieddichter und Dichter des Bundeslieds des Wingolf (Ehrenmitglied)

- August Ebrard (1818–1888), reformierter Theologe, Stifter der Uttenruthia und später des Erlanger Wingolf

- August Wiesinger (1818–1908), lutherischer Theologe, Professor für Neues Testament

- Albert Heintze (1831–1906), Philologe

- Karl Hackenschmidt (1839–1915), lutherischer Theologe, Pfarrer

- Hermann von der Goltz (1835–1906), evangelischer Theologe und Vizepräsident des altpreußischen Evangelischen Oberkirchenrates

- Theodor von der Goltz (1836–1905), Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf, Professor für Landwirtschaft und Agrarpolitik

- August Klostermann (1837–1915), lutherischer Theologe, Professor für Altes Testament

- Gustav Reinwald (1837–1898), lutherischer Pfarrer, Ehrenbürger der Stadt Lindau (Bodensee)

- Eduard Rupprecht (1837–1907), lutherischer Pfarrer, Verfasser zahlreicher apologetischer Schriften (Ehrenmitglied)

- Hugo von Strauß und Torney (1837–1919), preußischer Landrat, Polizeipräsident, Verwaltungsgerichtsdirektor und Senatspräsident am Oberverwaltungsgericht in Berlin

- Eugène Ménégoz (1838–1921), deutsch-französischer Theologe und Begründer einer Spielart des Fideismus

- Theodor Zahn (1838–1933), lutherischer Theologe, Professor für Neues Testament

- Ludwig Kotelmann (1839–1908), evangelischer Theologe, Lehrer, Augenarzt und Medizinhistoriker

- August Schreiber (1839–1903), evangelischer Pfarrer und Missionar

- Karl Friedrich Adam Windel (1840–1890), evangelischer Theologe, Hofprediger

- Martin Gensichen (1842–1927), lutherischer Theologe, Leiter der Berliner Missionsgesellschaft

- Wilhelm Rothert (1842–1915), lutherischer Theologe, Superintendent in Clausthal

- Johannes Remmers (1842–1918), lutherischer Theologe, Konsistorialrat und Generalsuperintendent der Generaldiözese Bremen-Verden

- Georg Stöckhardt (1842–1913), lutherischer Pfarrer, Professor für Altes und Neues Testament

- Anton Emil Friedrich Sieffert (1843–1911), reformierter Theologe und Hochschullehrer

- Wilhelm Eichhorn (1846–1923), lutherischer Pfarrer und Rektor der Diakonie Neuendettelsau

- Theodor Schäfer (1846–1914), lutherischer Theologe, Pionier der Körperbehindertenfürsorge

- Georg Schlosser (1846–1926), evangelischer Theologe, Pionier der Gefängnisseelsorge und der Inneren Mission

- Wilhelm Walther (1846–1924), lutherischer Theologe und Professor für Kirchengeschichte

- Wilhelm Kahl (1849–1932), Rechtswissenschaftler und Politiker (DVP)

- Friedrich Giesebrecht (1852–1910), evangelischer Theologe, Professor für Altes Testament

- Johannes Kuhlo (1856–1941), evangelischer Pfarrer, Begründer der Posaunenmission

- Carl Meinhof (1857–1944), lutherischer Theologe und Afrikanist

- August Matthes (1858–1945), lutherischer Theologe, Superintendent und Oberpfarrer in Kolberg/Pommern

- Johannes Meinhof (1859–1947), evangelischer Theologe und Superintendent in Halle

- Wilhelm Philipps (1859–1933), evangelischer Theologe und Politiker

- Adam Heilmann (1860–1930), reformierter Theologe

- Friedrich Wiegand (1860–1934), lutherischer Theologe und Professor für Kirchengeschichte

- Arnold Meyer (1861–1934), evangelischer Theologe, Rektor der Universität Zürich

- Martin Eckart Pfannschmidt (1861–1947), lutherischer Theologe und Berliner Heimatforscher

- Johannes Müller (1864–1949), protestantischer Theologe

- August Wiegand (1864–1945), lutherischer Theologe und Kämpfer für die Rechte der Juden im Nationalsozialismus

- Ernst Sellin (1867–1946), evangelischer Theologe und Biblischer Archäologe

- Theodor Zöckler (1867–1949), evangelischer Theologe, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche A. und H. B. in Kleinpolen

- Otto Zänker (1876–1960), lutherischer Theologe und Bischof der Kirchenprovinz Schlesien

- Hans Preuß (1876–1951), lutherischer Theologe und Professor an der Universität Erlangen

- Hermann Albert Hesse (1877–1957), reformierter Theologe und Pfarrer

- Friedrich Seggel (1877–1965), lutherischer Theologe und engagierter Gegner des Nationalsozialismus

- Otto Weber (Orientalist) (1877–1928), Assyriologe und zweiter Direktor der Vorderasiatischen Abteilung der Berliner Museen

- Karl Lohmann (Theologe) (1878–1945), evangelischer Theologe, Generalsuperintendent der altpreußischen Kirchenprovinz Sachsen

- Eduard Völkel (1878–1957), lutherischer Theologe, Bischof von Schleswig in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holstein

- Ernst Stoltenhoff (1879–1953), evangelischer Theologe und Generalsuperintendent der altpreußischen Provinzialkirche der Rheinprovinz

- Wilhelm Eichhorn (1879–1957), Bankdirektor, Mitgründer der CSU und Präses der Landessynode Bayern

- Heinrich Kolfhaus (1879–1956), evangelischer Pfarrer, Mitglied der Bekennenden Kirche im Rheinland

- Albrecht Oepke (1881–1955), lutherischer Theologe, Professor für Neues Testament

- Hermann Strathmann (1882–1966), evangelischer Theologe und Politiker (DNVP, CSVD, CSU)

- Albrecht Alt (1883–1956), Probst der Erlöserkirche in Jerusalem, Professor für Altes Testament in Halle und Leipzig

- Friedrich Brunstäd (1883–1944), evangelischer Theologe und Philosoph, 882. Rektor der Universität Rostock, (Ehrenmitglied)

- Julius Sieden (1884–1938), lutherischer Theologe, Landessuperintendent, leitendes Mitglied in der Bekennenden Kirche in Mecklenburg

- Rudolf Tschudi (1884–1960), Schweizer Philologe und Orientalist

- Ernst Lotz (1887–1948), Pädagoge und Politiker (CDU)

- Helmuth Schreiner (1893–1962), lutherischer Theologe, Professor für Praktische Theologie

- Friedrich Högner (1897–1981) deutscher Organist und Kirchenmusiker

- Walter Ködderitz (1898–1980), lutherischer Theologe

- Friedrich Maurer (1898–1984), Germanist, Sprachwissenschaftler, Mitgründer des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim

- Wilhelm Kühnert (1900–1980), lutherischer Theologe, Professor für Kirchengeschichte

- Walter Künneth (1901–1997), lutherischer Theologe, Professor für Systematische Theologie

- Otto Hof (1902–1980), lutherischer Theologe und Teilnehmer des Freiburger Konzils

- Walter Blankenburg (1903–1986), evangelischer Pfarrer, Kirchenmusikdirektor

- Johannes Schröder (1909–1990) war ein evangelischer Pfarrer und Widerstandskämpfer im Nationalkomitee Freies Deutschland.

- Peter C. Bloth (1931–2012), evangelischer Theologe, Professor für Praktische Theologie in Berlin

Literatur

- Geschichte der Wingolfsverbindungen, Verlag des Verbandes alter Wingolfiten, 1914

- Geschichte des Wingolfs, Wingolfsverlag m.b.H., Wolfratshausen 1926(3)

- Wingolfsbund und Schwarzburgbund – Vom Standpunkt des Wingolfs aus gesehen, Dr. Fr. Ulmer, 1912

- Geschichte des Wingolfs 1830–1994, Verband Alter Wingolfiten (Hrsg.), Hannover 1998

- 150 Jahre Erlanger Wingolf, Frey, W., Rechter, G. und Schneider, K. (im Auftrag des Vereins Erlanger Wingolfsbrüder e.V.) (Hrsg.), Erlangen, 2000

- Statuten des Erlanger Wingolfs, Erlangen, 2001

Einzelnachweise

- E. H. Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 36.

- Hans König: Burschen, Knoten und Philister. Erlanger Studentenleben von 1743 bis 1983. Nürnberg 1983, S. 26.