Dekore chinesischer Ritualbronzen

Die Dekore chinesischer Ritualbronzen sind eine Reihe regelmäßig erscheinender Schmuck- und Oberflächenverzierungen, die auf der heterogenen Gruppe der chinesischen Ritualbronzen auftauchen (chinesisch: 青銅器 Bronzegegenstand, Bronzeartefakt). Einige dieser gestalterischen Elemente bilden eine Art Standard-Repertoire, während andere Elemente nur vereinzelt auftauchen.

Einzelne Dekore sind nicht auf bestimmte Typen von Ritualbronzen beschränkt. Prinzipiell kann jede Art von Dekor auf jeder Art von Objekt auftauchen. Die meisten Motive und Dekore haben Vorläuferformen in früheren Objekten aus Keramik oder Jade, die sich bis in das vierte Jahrtausend vor Christus zurückverfolgen lassen.

Bronzeobjekte in China lassen sich nebst der Einordnung in Objekttypen auch aufgrund ihrer Dekore regional oder zeitlich zusammenfassen. Daher erfolgt hier eine grobe Kategorisierung nach historischen und kulturräumlichen Aspekten. Der Regelfall ist ein Dekor im Relief, das mit dem Bronzeobjekt gegossen wurde. Diese Art von Dekortechnik ist im Folgenden gemeint, wenn keine anderen Techniken oder Materialien erwähnt werden.

Von den Anfängen der Bronzezeit bis zur westlichen Zhou-Zeit im Kulturraum der Nordchinesischen Tiefebene

Die nordchinesische Tiefebene bildet gemeinsam mit der mittelchinesischen Tiefebene das Kernland Chinas und wird oft als "Wiege der chinesischen Kultur" bezeichnet. Hier lagen die urbanen Zentren der halbmythologischen Xia-Dynastie, der Shang-Dynastie und der Zhou-Dynastie: Erlitou, Luoyang, Erligang (Zhengzhou), Yinxu, Fenghuangshan und Feng-Hao. Diese Dynastien beherrschten nicht das gesamte Gebiet, sondern waren am Mittel- und Unterlauf des Gelben Flusses, sowie den angrenzenden Gebieten angesiedelt, und sie trieben Handel mit angrenzenden Völkern und Kulturen, auch Fernhandel.

Insgesamt war die Kultur des dominierenden Herrscherclans in diesem Gebiet gefestigt, so dass eine Kontinuität zu erkennen ist, aufgrund derer einzelne Perioden zusammengefasst werden. Die voranschreitende Expansion des Machtbereiches erweiterte die Einflusssphäre in Richtung Süden, bis zur heutigen Provinz Hunan. In weiten Teilen überlagerte die Kultur des Kernlandes die der angrenzenden Regionen, assimilierte sie jedoch nicht vollständig. Von den sechs großen Kulturräumen des chinesischen Neolithikums und der frühen Bronzezeit überdauerten alle bis in die Zeit der Streitenden Reiche.[1]

Darstellungen von Menschen, Masken und Gesichtern

Das häufigste Masken- oder Gesichtsdekor ist das taotie (Abb. 1). Es ist die Darstellung zweier Augen, die um eine zentrale Achse angeordnet sind und den obligatorischen Bestandteil des taotie bilden. In frühen Entwicklungsphasen ist dieses sehr einfach gestaltet. Später treten zu den Augenflecken weiterer Gesichts- und Körperteile hinzu, so dass die Darstellung komplexer und differenzierter wird. Bis zur Anyang-Phase (13. – 11. Jhdt. v. Chr.) der Shang-Zeit ist diese Entwicklung abgeschlossen.

_with_human_faces.jpg.webp)

Zu den Augenflecken treten Kiefer oder Reißzähne, große, C-förmige Hörner und Ohren, die den Kopf bilden, sowie rudimentär seitlich angeordnete Vorderbeine oder Klauen und ein Hinterleib mit Schwanz. Der Ursprung des taotie-Dekors bleibt bis auf weiteres unklar. Verschiedentlich ist spekuliert worden, dass anthropomorphe Darstellungen auf den cong der Liangzhu-Kultur oder ähnliche Bronze-Schmuckplaketten mit Türkiseinlagen der Erlitou-Kultur als Vorläuferformen der taotie-Darstellungen in Frage kommen könnten. Die Bezeichnung taotie ist ahistorisch. In Zusammenhang mit Ritualbronzen taucht sie erstmals spät, am Ende der Zeit der Streitenden Reiche auf:

- Lüshi Chunqiu, 85. Kapitel/Rolle: Wissen über das Vorhergegangene.

- 周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害及其身,以言報更也。[2]

- Auf den ding der Zhou sind taotie eingraviert. Sie haben einen Kopf, aber sie haben keinen Körper, sie fressen einen Menschen ohne zu schlucken und fügen [so] unmittelbar dem Körper Schaden zu, [so] wurde durch Erzählen berichtet.

Verschiedene Darstellungen menschlicher Gesichter, teils mehr, teils weniger abstrahiert, kommen vor. Diese können eine gelassene, undifferenzierte Mimik zeigen, in manchen Beispielen sind sie aber durchaus boshaft lachend oder Zähne zeigend dargestellt. Eine Mischung mit theriomorphen Elementen ist nicht unüblich. So zeigt ein bekanntes Beispiel aus Hunan ein sehr naturalistisch gestaltetes Gesicht mit entspannter Mimik, das jedoch die typischen C-förmigen Hörner des taotie, sowie seine Klauen und einen Schwanz trägt (Abb. 2).[3]

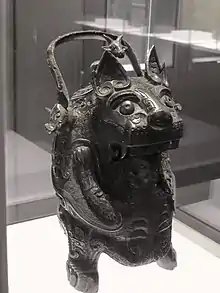

Es gibt Gesichtsdarstellungen mit Hirschgeweihen und wenige Beispiele, die Köpfe oder Gesichter in Szenen des Fressens oder Verschlingens zeigen. Oft ist der Kopf in der Mitte symmetrisch angeordnet, zu dessen Seiten sind zwei Raubkatzen, welche das Maul in Richtung des Kopfes aufreißen. Seltener sind Darstellungen ganzer Menschen in Szenen, wobei der Aufbau mit dem „Opfer“ des Fressaktes in der Mitte, umgeben von zwei Raubtieren mit aufgerissenen Mäulern gleich ist. Auch ein Skulpturgefäß, das einen Tiger zeigt, der einen Menschen zu verschlingen droht, ist in Hunan gefunden worden (Abb. 3). Üblicherweise handelt es sich jedoch bei Darstellungen von Menschen, Masken und Gesichtern um in Relief gearbeitete Oberflächendekore. Auf Axtblättern sind diese regelmäßig durchbrochen gearbeitet.

Drachen und Schlangen

Drachen und Schlangen gehören seit dem Neolithikum zum Dekor-Repertoire des chinesischen Kulturraumes. Die früheste belegte Drachendarstellung ist auf die Mitte des vierten Jahrtausends v. Chr. datiert. Es sind bogenförmige Jadeobjekte der Hongshan-Kultur, welche als Schweinedrachen bezeichnet werden. In den Shang- und Zhou-zeitlichen Bronzen tauchen Drachen oder drachenartige Mischwesen in unterschiedlichen Formen auf.

Die bekannteste und häufigste Form ist der kui-Drache (Abb. 4). Er besteht aus einem reptiloiden Kopf, an den sich ein langer, schlangenartiger Körper anschließt. Ein wichtiges Charakteristikum des kui-Drachen ist ein einzelnes Bein, das seinen Körper trägt. Zu den drachenartigen Mischwesen gehört auch der Vogeldrache, der einen Schnabel trägt, welcher oft kurz und gebogen ist, wie der eines Raubvogels. Er stellt eine spätere Form der Drachendekore dar und taucht ab der Shang-Zeit auf. Die kui- und Vogeldrachen sind als Relief auf den Objektoberflächen zu finden. Allerdings gibt es auch Gefäße mit Beinen, welche die Form von kui-Drachen oder drachenartigen Chimären haben können. Die Schwänze bilden die Standfüße beziehungsweise Standflächen, während die Köpfe – mit aufgerissenen Mäulern – am Gefäßkörper angebracht sind. Die Verwendung als in Relief gearbeitetes Oberflächendekor ist die Regel.

Als letztes dieser Dekore ist der einköpfige Drache mit zwei Körpern zu nennen, der ab der Erlitou-Kultur auftaucht und bis zur Zhou-Zeit erhalten bleibt. Ein frontal ausgerichteter Kopf bildet das Zentrum der Darstellung und zu beiden Seiten läuft ein meist schlangenförmiger Körper in exakt gespiegelter Form nach außen. Aufgrund dieser Spiegelung ist unklar, ob es sich um zwei Leiber an einem Kopf handelt oder lediglich um einen „aufgeklappten“, stilisierten Körper, wie beim taotie. Ein weiterer Typus von Drachen tritt bei den Henkeln der Bronzegefäße auf. Diese haben eine breite, flache Nase mit zwei frontal sichtbaren Nasenlöchern und erinnern so an die schon erwähnten Schweinedrachen der Hongshan-Kultur. Für sie findet sich kein Äquivalent in den Oberflächendekoren.

An einigen Gefäßen sind weitere, nicht näher identifizierbare Tierköpfe, von denen einige an Drachen erinnern, plastisch aus dem Gefäß heraustretend dargestellt. Diese tragen oft pilzförmige Hörner, die die Einordnung in die Gruppe mythologischer Wesen wie Drachen wahrscheinlicher macht, als die Einordnung in die Kategorien gewöhnlicher Tiere. Auch als Griffhenkel an Deckeln von zun oder gong tauchen drachenähnliche Wesen auf, die häufig an Salamander oder Krokodile erinnern und ebenfalls pilzförmige Hörner tragen können.

Vögel

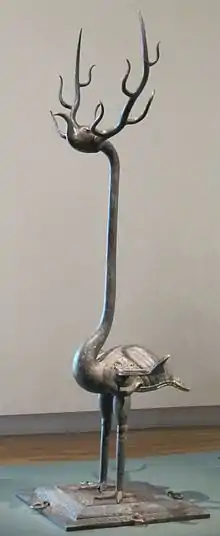

Eine große Gruppe bilden die Vogeldarstellungen, beginnend in der Shang-Zeit, als Oberflächendekor im Relief oder als Skulpturgefäße. Während der Zhou-Zeit gewinnen sie verstärkt an Bedeutung und werden häufiger. Man kann verschiedene Kategorien von Vögeln unterscheiden, zum Beispiel diurnale Raubvögel, Eulen, Hühnervögel und Mischwesen mit vogelartigem Charakter oder Vogelbestandteilen (Abb. 5).

Die symbolische Bedeutung dieser Vögel ist vielseitig und nicht ganz klar. Fest steht, dass die Shang Vögel verehrt haben und ihren Stammvater auf einen Vogel zurückführen, wobei strittig ist, ob es sich um eine Schwalbe oder einen Raben, beziehungsweise eine Krähe handelt.[4] Der Mythos der Ahnherrenschaft eines Vogels der Shang würde das Auftauchen von Vogeldekoren auf deren Ritualgefäßen erklären. Allerdings sind diese Darstellungen so stark stilisiert, dass sie sich nicht näher identifizieren lassen und nicht zur Kontroverse über die Identität des Stammvaters der Shang beitragen können.

Zu unterscheiden sind eindeutig die diurnalen Raubvögel und auch die Eulen. Während erstere durch markante Raubvogelschnäbel auffallen, sind Darstellungen von Eulen durch rundliche Formen und große Augen von den übrigen Vögeln zu unterscheiden. Bei den Raubvögeln verhält es sich ähnlich, wie bei den übrigen Vögeln: Auf Grund der starken Abstraktion sind keine Unterscheidungen in Falken, Adler oder Bussarde möglich (Abb. 6). Insbesondere die Eulen tauchen als Skulpturgefäße auf oder bilden einen der konstituierenden Bestandteile eines solchen Skulpturgefäßes. Während der Zhou-Zeit tauchten Vögel als Dekorelemente in den Ritualbronzen auf. Dies mag damit zusammenhängen, dass ein Omen in Gestalt eines roten Vogels den Untergang der Shang und die Machtübernahme der Zhou angekündigt hat.

- Lüshi Chunqiu, 13. Kapitel/Rolle: Betrachtung der Anfänge.

- 及文王之時,天先見火,赤烏銜丹書集於周社,文王曰「火氣勝」,火氣勝,故其色尚赤,其事則火。代火者必將水,[…][5]

- Als die Zeit von König Wen [der Zhou] gekommen war, so zeigte der Himmel ein Feuer[zeichen]; der rote Vogel hielt die zinnoberrote Schriftrolle im Schnabel und ließ sich auf dem Erdaltar der Zhou nieder und König Wen sprach: „Die Energie des Feuers ist siegreich!“. Und weil die Energie des Feuers siegreich war, bevorzugte er die Farbe Rot und richtete sein Handeln nach dem [Verhalten des] Feuers aus. Das, was das Feuer überwinden wird, wird das Wasser sein […]

Horntragende Tiere

Eine Vielzahl horntragender Tiere tauchen als Dekorelemente auf Ritualbronzen auf. Allerdings ist es aufgrund des hohen Maßes an Abstrahierung häufig schwierig bis unmöglich, diese näher zu bestimmen und einer genauen Tierart zuzuordnen. Die Hörner, beziehungsweise ihre Form stellen eine wichtige Bestimmungshilfe dar, es lassen sich Antilopen, Widder, Ziegen und Hirsche identifizieren.

Am ehesten lassen sich Tiere in Skulpturgefäßen aufgrund der naturalistischeren Darstellung identifizieren. Auffällig ist, dass Widder, Rinder (Abb. 7), Ziegen und ähnliche nicht als Oberflächendekor im Relief auftauchen, sondern stets skulptural ausgearbeitet sind und aus der Silhouette des eigentlichen Objektes hervorstechen. Sie können dekorative Aufsätze an Skulpturgefäßen sein oder an diesen Henkel, Käufe oder Griffe bilden. Außerdem tauchen sie oft, zwar plastisch herausgearbeitet, aber in das umliegende Oberflächendekor eingebunden, auf den Schultern von Gefäßen, beispielsweise zun oder lei auf. Des Weiteren können sie auch in Form von Ösenhenkeln plastisch herausgearbeitet sein. Zusätzlich muss zu verschiedenen Hörnern noch angemerkt werden, dass sie teils in Mischwesen verwendet werden (Abb. 5).

Raubkatzen

Raubkatzen tauchen regelmäßig in Form von Skulpturgefäßen oder als Oberflächendekore unter den Ritualbronzen auf. Häufig wird von Tigern gesprochen, wobei die Identifizierung der Katzen in den meisten Fällen nicht eindeutig ist. Zudem gab und gibt es in China neben dem Tiger auch noch weitere Raubkatzen, wie beispielsweise den Leoparden, der ebenfalls eine hohe Wertschätzung genießt. Dennoch sind Raubkatzendarstellungen, die eindeutig Abbilder von Tigern sein sollen, bekannt. Diese Raubkatzendekore tragen im Relief gearbeitete Streifen, die sie konkret als Tiger auszeichnen. Die Darstellung von Raubkatzen in Motiven des Fressens ist besonders hervorzuheben, da explizite Fressakte in fast allen Fällen Raubkatzen als Fresser haben. In den wenigen abweichenden Fällen handelt es sich um drachenähnliche Fabelwesen. Die Ausarbeitung des Motivs kann dabei leicht variieren.

Besonders bekannt und archetypisch ist ein gong aus Hunan, welches auf der Vorderseite einen Tiger zeigt, der sich mit aufgerissenem Maul über einen zusammengekauerten Menschen beugt (Abb. 3). Sowohl die komplette Ausarbeitung eines naturalistischen Menschen, als auch die Dynamik, in der der bevorstehende Fressakt dargestellt wird sind selten, wenn nicht einzigartig, in der shang-zeitlichen Bronzegießkunst.[Anm. 1] Das Motiv des Fressens taucht auch im Relief gearbeitet auf, zum Beispiel auf den Ritualäxten vom Typ yue. Die Regel bilden Darstellungen des Motivs mit einem stilisierten Menschen oder einem menschlichen Gesicht oder Kopf in der Mitte und zwei Raubkatzen, die diese mit offenem Maul von links und rechts flankieren.

%252C_11th_to_early_10th_century_BC%252C_Shang_dynasty_or_Western_Zhou_period%252C_China%252C_cast_bronze_-_Sackler_Museum_-_DSC02619.JPG.webp)

Sonstiges, Ungewöhnliches und Exotisches

Nebst mythologischen Fabelwesen wie Drachen oder Phönixen tauchen auch weitere, reale Tiere auf, die ungewöhnlich oder besonders erscheinen. Eines dieser Tiere ist die Zikade, die das einzige Insekt im Dekorrepertoire der Ritualbronzen darstellt und häufig anzutreffen ist. Zikadendekore finden sich auf allen Objekttypen und können verschiedene Stellen zieren. Wegen ihrer langgestreckten Form finden sie sich aber vorzugsweise an den Beinen von Gefäßen wie dem ding oder an den Körpern langgestreckter Gefäße, wie dem gu. In den meisten Fällen sind sie senkrecht, mit dem Kopf nach oben weisend dargestellt.

Es gibt zwei Varianten von Zikaden: Die erste ist die ungeflügelte Zikade mit einem langgestreckten, spitz zulaufenden Hinterleib und einem rundlichen Kopf mit zwei verhältnismäßig großen Augen. Die zweite sieht dieser ähnlich und ist etwa gleich aufgebaut, jedoch trägt sie Flügel und wird deshalb auch als geflügelte Zikade bezeichnet. Die Flügel sind stark vereinfacht dargestellt und meistens einfache, T-förmige Auswüchse, die sich über die gesamte Länge des Zikadenkörpers erstrecken.

Ein weiteres Tier welches seltener auftaucht ist die Fledermaus. Sie wird mit ausgebreiteten Flügeln, teils über Kopf dargestellt. Jedoch ist die Identifikation mancher Dekore als Fledermaus nicht unumstritten. Oft scheint es, als handele es sich um Varianten eines taotie oder Mischformen (Abb. 8; auf dem dachförmigen Deckelknauf).

Noch bis in die Bronzezeit waren in Südchina Elefanten und Nashörner verbreitet. Auch wenn deren Verbreitungsgebiete außerhalb des Herrschaftsgebietes der Shang lagen, waren diese doch bekannt und wurden als Dekore verwendet. Darstellungen von Nashörnern sind dabei jedoch selten, häufiger tauchen Elefanten auf, sowohl als Skulpturgefäße, als auch im Relief als Oberflächendekor (Abb. 9).[6]

Zu den selten dargestellten Wassertieren gehören Fische und Schildkröten. Letztere tauchen selten als Dekor auf und dann im Relief auf Objektoberflächen. Fische hingegen werden auch plastisch dargestellt und finden sich wie kui-Drachen und Raubvögel als Beine von Gefäßen, die der Erwärmung des Inhaltes dienten. Man kann, wie bei fast allen naturalistischer gestalteten Tierdarstellungen festhalten, dass ihre Häufigkeit zur Peripherie des Einflussbereiches der Shang und Zhou zunimmt, bei Wassertieren und exotischen Tieren eher Richtung Süden, bei horntragenden Tieren wie Widdern oder ähnlichem nach Norden und Süden.

Bemerkenswert ist die Abwesenheit floraler Elemente, wie Blätter oder Blüten. Stattdessen kommen Pilze oder pilzförmige Aufsätze auf den Lippen von jue oder jia vor (Abb. 10). Ebenso können die Hörner von Drachen oder drachenähnlichen Wesen plastisch pilzförmig ausgearbeitet sein.

Geometrische Figuren und Muster

Allgemein setzen sich die Dekore der chinesischen Ritualbronzen aus einem reduzierten Repertoire an Grundbausteinen zusammen. Dominierend ist die gerade Linie, die in fast allen Fällen horizontal oder vertikal verläuft und im rechten Winkel abknickt. Zu den wenigen Ausnahmen gehören die Striche, aus denen die Zikadendekore aufgebaut sind, die zum Hinterleib hin spitzwinklig zulaufen oder die allgemein bei Tier- oder tierähnlichen Dekoren abgerundeten Bestandteile, wie Augen der taotie oder Köpfe der Zikaden. Die Neigung zu geraden Linien und der Verzicht auf runde Elemente zieht sich nicht nur durch die Dekore, sondern auch durch die Dekorzonenstrukturierung der Objekte.

Dekorzonen, Dekorbänder und einzelne Dekorbestandteile weisen stets eine rechteckige oder quadratische Form auf. Diese Tendenz in den Bronzedekoren ähnelt stark der Normierung und Formalisierung der chinesischen Schrift, die ebenfalls von den stärker naturalistischen, dynamischen Piktogrammen der Orakelknocheninschriften in die starreren und „eckigeren“ Formen der Siegelschrift umgeformt wurden. Insgesamt ist die Kleinornamentik flexibler als die Strukturierung der Dekore in Zonen und die Dekore selbst, sie lässt eher auch rundere Formen zu.

Leiwen-Mäander

Das Leiwen 雷文 ist ein nahezu allgegenwärtiges kleines mäanderartiges Flächendekor, das in der Fachliteratur als Hintergrundmuster bezeichnet wird. Tatsächlich kann man nicht von einem Hintergrund reden, weil die Bronzedekore flächig sind. Das Leiwen füllt Flächen, ganz gleich, ob diese innerhalb anderer, größerer Dekorelemente liegen oder ob diese Zwischenräume zwischen den Dekorelementen sind. Allen Leiwen ist gemeinsam, dass sie spiralförmig sind, wobei die Spiralform nicht rund, sondern eckig ist.

Dabei ist nicht jedes dieser Flächendekore miteinander identisch. Verschiedene Gefäße oder Glocken tragen das Muster in unterschiedlicher Ausführung, ebenso kann es in Varianten innerhalb eines Objektes vorkommen. Die Varianz ist vergleichbar mit Schreibstilen oder der Unterscheidung zwischen Normal-, Fett- und Kursivschrift. Innerhalb einzelner Flächen sind die Spiralen stets gleichförmig. Vermutlich handelte es sich um ein bewusstes gestalterisches Element, um verschiedene Dekorbestandteile und -flächen kontrastierend zu gestalten. Der Name Leiwen bedeutet „Donnermuster“ oder „Gewittermuster“ (Abb. 4).

Wirbelkreise

Ein seltenes, rundes Kleinornament ist der Wirbelkreis. Er besteht aus einer einfachen oder doppelten Umrandung – meist erhaben gegossen – und kann einen Punkt oder einfachen kleinen Ring in der Mitte tragen. Von der Umrandung nach innen weisen im oder gegen den Uhrzeigersinn gerichtete, C- oder J-förmige Kurven, die den Eindruck einer Dynamik und einer Drehung vermitteln (Abb. 10).

Monoculi

Als Monoculi werden Augenflecke bezeichnet, die entweder wie natürliche Augen rund sind, oder stilisiert und leicht eckig. In den meisten Fällen sehen sie den Augen von taotie sehr ähnlich. Im Gegensatz zu diesen sind sie nicht in ein Gesichts- oder Maskendekor eingebunden. In der Regel tauchen sie in Dekorbändern von Gefäßen auf, die diese horizontal und zumeist um den Hals des Gefäßes umlaufen.

Stifte oder Nippel

Besonders auf den Oberflächen von Glocken tauchen kleine, grob halbkugelförmige Nippel auf. Diese sind flach und undekoriert oder sie zeigen ein zackiges, eckiges Ritzenmuster, das zu den Spitzen hin zusammenläuft, so dass der Eindruck entsteht, dass es sich um Abbildungen kleiner Berge handelt. In der westlichen Zhou-Zeit wird dieses Dekorelement immer weiter ausgearbeitet: Die ursprünglichen, flachen Nippel werden zu langen Dornen oder Stiften, die teils mehrere Zentimeter aus dem Klangkörper der Glocke heraustreten. Der chinesische Fachterminus für diese Nippel lautet 枚 méi, also „Knöpfchen“.[7] Ab der westlichen Zhou-Zeit tauchen solche kleinen, halbkugelförmigen Nippel auch an Gefäßen auf.

Linien, Stege, Grate

Einzelne Dekorbänder oder Dekorflächen werden durch einzelne oder doppelte Linien, teils auch Bänder abgetrennt. Zudem können die Grate, die beim Guss zwischen den Formteilen entstehen als erhabene Stege oder elaborierte Ziergrate ausgearbeitet sein. Diese trennen Dekorzonen voneinander oder bilden die zentrale Achse in einem symmetrisch gespiegelten Dekor, wie Tier-Paare oder zwei Hälften eines taotie (Abb. 1). Ziergrate können schlicht gearbeitet sein und als Dekor lediglich eine Segmentierung tragen. In der Zhou-Zeit geht die Tendenz zu immer komplizierteren Ziergraten hin, die teils an Schuppen, Flossen oder Mauerzinnen erinnern. Allgemein nimmt der Formenreichtum und die Dreidimensionalität der Ziergrate gerade in dieser Zeit stark zu (Abb. 8).

Rauten

Selten tauchen in den Dekoren, die horizontale und vertikale Elemente bevorzugen, Rauten auf. Diese ziehen sich als Dekorbänder nebeneinandergestellt auf den Gefäßkörpern entlang. Niemals stehen sie alleine. Die abgegrenzte Fläche wird durch leiwen ausgefüllt, welches häufig gestreckt ist, um die Rautenform optisch zu unterstreichen. Die Mitte der Rauten ist oft durch einen halbkugeligen, in Relief gegossenen Nippel betont.[8]

Einlegearbeiten

Obwohl die Technik des Einlegens durchaus bekannt war und keine technische Herausforderung darstellte, die nicht zu meistern gewesen wäre, verzichteten die Shang und die Zhou darauf weitestgehend. In der Peripherie hingegen, zum Beispiel in Sichuan wurden schon im 12. vorchristlichen Jahrhundert Bronzeplaketten mit Einlagen aus Halbedelsteinen gefertigt. Im Westen ebenso wie bei Kulturen aus dem Norden wurden Türkise verwendet. Typische Fundobjekte aus dem chinesischen Kernland, welche über Einlegearbeiten verfügen, sind die mit Türkisen geschmückten Schmuckplaketten der Erlitou-Kultur, die eine große Ähnlichkeit mit den taotie-Dekoren der Shang aufweisen. Allerdings wurden diese Techniken kaum von den Shang übernommen, nur einige wenige Ritualbronzen aus jener Zeit mit Türkiseinlagen sind bekannt. Zumeist handelt es sich dabei um Waffen (Abb. 11).[9]

Östliche Zhou-Zeit

Mit dem Ende der Zentralisierung der Macht unter den Königen der Zhou verselbständigten sich die Lehensfürsten nach und nach, stellten eigene Heere auf und nahmen selbst den Titel 王, also König an, der bis dahin den Herrschern der Zhou allein vorbehalten war. Diese Entwicklung setzte in der Frühlings- und Herbstperiode ein und mündete schließlich in die Zeit der streitenden Reiche. Im Zuge der Zersplitterung entwickelte sich die Bronzegießkunst unterschiedlich, insbesondere in der Marginalität, die der Kultur des Kernlandes weniger nah stand, oder die Teilreiche nahmen leichter fremde Einflüsse auf, insbesondere im Norden, wo die Kunst der Steppenvölker teils starke Spuren in der Bronzegießkunst hinterließ. Diese Prozesse sind komplex und vielschichtig, so dass der Sachverhalt nur anhand beispielhafter Fundobjekte exemplarisch aufgezeigt werden soll.

Allgemeine Tendenzen

Mit dem Niedergang des zentralen Königtums und der aufkommenden Kleinstaaterei, die sich nach der Verlegung der Hauptstadt der Zhou nach Luoyang abzeichneten, geriet das chinesische Kernland in eine Phase der Konkurrenz verschiedener Lehensfürsten, die im frühen fünften Jahrhundert v. Chr. in beständigen Krieg derselben untereinander in wechselnde Allianzen mündete. Trotz der politischen Instabilität kam es zu tiefgreifenden Entwicklungen der Gesellschaft. Die Philosophie blühte auf, und die Lehensfürsten begannen, Ritualbronzen in Auftrag zu geben, die ihren Geschmäckern entsprachen, so dass nach den normierenden Einflüssen der starken Zentralgewalten der Shang und der Zhou eine Radiation der Formen und Vielfalt der Techniken und Materialien einsetzte. Diese begründet sich auf die eingangs erwähnten sechs großen Kulturräume, die sich in der Ost-Zhou-Zeit wie folgt identifizieren lassen:

- die Jin-Kultur im Norden und Nordwesten, benannt nach dem Staat Jin, umfasst Jin, Zhou und Zhao

- die Qin-Kultur im Nordwesten und Westen, benannt nach dem Staat Qin, umfasst Qin

- die Chu-Kultur im Süden und Südosten, benannt nach dem Staat Chu, umfasst Chu und teils auch Ba

- die Qi-Kultur im Osten, benannt nach dem Staat Qi, umfasst Qi und Lu

- die Yan-Kultur im Nordosten, benannt nach dem Staat Yan, umfasst Yan

- die Wu-Yue-Kultur im Südosten, benannt nach den Staaten Wu und Yue, umfasst Wu und die Yue-Clans[1]

Die nördlichen Randgebiete Chinas waren seit dem Neolithikum eine Kontaktzone sesshafter und Ackerbau und Viehzucht betreibender Völker, zu denen im weiteren Sinne „chinesische“ Volksgruppen gehörten, halbnomadische Viehzüchter, die mit ihren Herden die Steppen bewirtschafteten und nichtsesshafte Jäger- und Sammlergesellschaften. Nebst den höchst unterschiedlichen wirtschaftlichen Grundlagen setzte dich die Bevölkerung der Region auch aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen mit verschiedenen Glaubensvorstellungen und Materialkulturen zusammen, wie indogermanische Völker, prototürkische, protomongolische und tungusische Völker.

Im Süden entwickelte sich der chinesisch beeinflusste Staat Chu zu einer regionalen Großmacht. Seine Expansion sorgte für die Bereicherung der eigenen Kultur durch Übernahmen aus Lokalkulturen und löste eine Verdrängung anderer Volksgruppen nach Süden und Westen aus. Die Shu-Kultur in Sichuan behielt ihre weitgehende Eigenständigkeit bis ins dritte vorchristliche Jahrhundert.

Während der östlichen Zhou-Zeit lässt sich eine Hinwendung zu naturalistischeren, dynamischeren und lebendigeren Tierdarstellungen feststellen. Die Starre und Eindimensionalität des Bildrepertoires der Shang und der Zhou werden aufgegeben. Stattdessen setzen sich konkrete Bildmotive durch und die abstrakte Symbolhaftigkeit wird abgelöst durch eine gewisse Motivik bis hin zu einer Narrativität der Dekore. Unter dem Einfluss der nördlichen Nomadenvölker gewinnen Tierkampf- und Jagdszenen an Bedeutung. Von Süden, aus der früh mit größerem Hang zum Naturalismus arbeitenden Region in Hunan, setzen sich lebendige Tierdarstellungen durch.

Des Weiteren finden Darstellungen von Menschen und anthropomorphen Gottheiten ihren Weg in die Bronzekunst. Funde aus Yue zeigen Menschen, die ähnlich griechischer Atlantendarstellungen als Füße für bronzene Opfertische oder Altäre fungieren. Anthropomorphe Götterdarstellungen sind aus Chu bekannt. Neben diesen motivischen Darstellungen entwickeln sich narrative Darstellungen, die ein breites Spektrum gesellschaftlicher Aktivitäten, wie zum Beispiel Jagd, Tänze, Riten, Instrumentenspiel, Ackerbau, Kriegsszenen und Ähnliches zeigen.

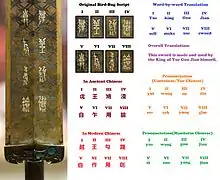

Auch die Bandbreite der Materialien und Veredelungstechniken nahm zu. Unterschiedliche Metalle und Legierungen, Mineralien und Halbedelsteine wurden verwendet um die ab dem 6. Jahrhundert vor Christus wieder neu in Mode gekommene Technik der Einlegearbeiten anzuwenden.[10] Bezüglich der Schriftzeichen vollzieht sich ein bedeutsamer Wandel: Während sie vorher als Clanzeichen, Weiheinschriften oder zu historiographischen Zwecken dienten, ist in den aufwändig mit Goldeinlagen beschrifteten Schwertern von Chu und Yue eine dekorative Funktion der Schrift zu erkennen. Die Technik der Feuervergoldung, die von den nördlichen Steppenvölkern exzessiv zur Veredelung ihrer Gebrauchsgegenstände und Schmuckes aus Bronze verwendet wurde, gewann in China an Bedeutung.

Die Bronzearbeiten des Südens: Die Staaten Chu und Yue

Nach der offiziellen Geschichtsschreibung wurde Chu im späten 11. Jahrhundert v. Chr. als von den Zhou abhängiger Staat gegründet. Nominale Unabhängigkeit erlangte es im späten siebten Jahrhundert v. Chr. mit der Annahme des Königstitels 王 durch Xiongtong, der als König Wu von Chu regierte und sich mit der Annahme dieses Titels als den Zhou ebenbürtig verstand. Faktisch hatten die Zhou schon deutlich früher ihre Ambitionen im Süden aufgegeben und Chu genoss eine ausgeprägte Freiheit, die sich in einer eigenständigen Kulturentwicklung manifestierte.

Südöstlich von Chu befand sich der Staat Yue, der in ständigem Wettstreit mit Chu und einem weiteren Staat Wu stand. Auch wenn in weiten Teilen die Bronzekunst von Chu und Yue der der Zhou folgte, so gab es doch einige Besonderheiten und Abweichungen. Bekannt sind die technisch äußerst hochwertigen Waffenschmiedearbeiten der Yue, die nicht nur Schwerter hervorbrachte, welche nach über 2300 Jahren noch scharf sind, sondern auch durch kunstfertige Verzierungen in Form von Goldeinlagen auffallen. Diese Goldeinlagen, die häufig für Schriftzeichen verwendet wurden, fanden sich auch bei Gebrauchsgegenständen wie bronzenen Passierscheinen aus Chu.

Bis zur Zeit der streitenden Reiche dienten Schriftzeichen auf Ritualbronzen eher praktischen Zwecken, beispielsweise als Weiheinschriften oder um politische Ereignisse festzuhalten. Die mit Goldeinlagen gestalteten Zeichen auf den Prunkschwertern der Yue, die eindeutig rituelle, beziehungsweise repräsentative Funktion hatten, weisen auf einen Wechsel in der Betrachtung der Zeichen nicht nur als Informationsträger, sondern auch als gestalterisches Element hin. Dafür würde auch die exzessive Verwendung einer für die südlichen Staaten typischen, dekorativen Schriftform, der Vogel-Würmer-Schrift sprechen, die in Chu, Wu und Yue regelmäßig zu Schmuckzwecken auf Artefakten verschiedener Materialien verwendet wurde.

Allgemein waren ab dem sechsten Jahrhundert vor Christus Blattgold oder andere Blattmetallegierungen in Chu weit verbreitet. Es scheint, als sei eine farblich kontrastreiche Gestaltung der Oberfläche bevorzugt worden. Blattgold, Blattsilber und andere Metalle wurden an verschiedenen Fundorten in Henan, Hubei und Anhui gefunden.[11] Metalleinlagen wurden ab dem 6. Jhdt. v. Chr. häufiger. Hierbei handelte es sich um Kupfer, wobei die Einlagen vorgegossen und dann in das eigentliche Objekt eingegossen wurden. Einlegearbeiten bei denen Metalle in Vertiefungen auf dem Trägermaterial eingehämmert wurden, kamen erst später auf.[12]

Allgemein kann man zu den Bronzearbeiten von Chu, insbesondere zu Gefäßen, Glocken und tisch- oder altarähnlichen Objekten anmerken, dass diese häufig ein plastisches Oberflächendekor und raumgreifende Applikationen aufweisen. Ziergrate in abstrakten oder Tierformen sind elaboriert und ausladend gearbeitet. Die Dekore der bronzenen Gefäße der Yue spiegeln die Angewohnheit an Flüssen zu siedeln wider. Zwar dienten eindeutig Gefäßtypen aus dem Kernland als Vorlagen für ihre Gefäße, doch zeigen sich auf diesen häufig dem Wasser zugeordnete Tiere, wie Schlangen oder Frösche, welche beide im Kernland selten dargestellt wurden.[13]

Unter den Tierdarstellungen nehmen Tiger eine besondere Rolle ein. In den südlichen Regionen, also im Staat Chu, aber auch besonders im Staat Ba, der von Chu im Laufe der Zeit nach Westen in Richtung Chongqing verdrängt wurde, gehören sie zu den häufigsten Tierdarstellungen. Glocken vom Typus chunyu, die sich von den typischen chinesischen Glocken der Bronzezeit durch ihren fast runden Querschnitt unterscheiden, tauchen hauptsächlich hier auf und tragen in allen Fällen eine Öse zur Aufhängung an der Deckenplatte, die plastisch in Gestalt eines Tigers ausgearbeitet ist. Die Identifikation ist immer gegeben, da im Relief das charakteristische Streifenmuster ausgearbeitet ist. Abgesehen davon gibt es auch wenige Beispiele solcher Glocken, die einen in Relief gearbeiteten Tiger auf dem Glockenkörper zeigen.[14]

Einige dieser chunyu zeigen auf der Deckenplatte auch Zeichen oder Symbole unbekannter Bedeutung oder Funktion. Die Zeichen haben piktographischen Charakter und erinnern an Fische oder Krebse, während andere abstrakt sind. Es ist nicht klar, ob es sich um eine lokale Schriftform handelt oder nur um Zier, da für gewöhnlich eine lokale Variante der chinesischen Schrift verwendet wurde.

Liyu-Bronzen und die Bronzekunst von Jin und seinen Nachfolgestaaten

Eine Sonderform im Kernland Chinas bilden die sogenannten Liyu-Bronzen, die nach dem gleichnamigen Dorf Liyu 李峪 in Shanxi benannt sind. Ihr Stil bildete sich ab dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert heraus und stellt eine regionale Besonderheit dar. Nach dem Zerfall Jins 453 verändert sich der Stil umfassend. Seine Verbreitung ist auf das Gebiet des Jin-Staates beschränkt.[15]

Der Liyu-Stil zeichnet sich durch eine starke Abstraktion der Dekore aus, die aus kui-Drachen oder ähnlichen Mischwesen bestehen und deren langgezogene Körper sich in gewundenen Bändern verschlungen und dichtgedrängt über den Gefäßkörper ziehen (Abb. 7). Im Gegensatz zur starken Fragmentierung der Dekorzonen bei den Bronzen aus Chu, zeichnen sich die Bronzen aus Jin durch Dekorzonen beziehungsweise -bänder aus, die sich um den gesamten Gefäßkörper ziehen und in sich geschlossen sind. Die abstrahierten Bänderdekore werden durch regelmäßig eingefügte Monoculi ergänzt. Insgesamt sind die Dekore aber in sehr flachem, wenig raumgreifenden Relief gearbeitet.[16] Die sehr fein gearbeiteten Dekore wurden schon beim Guss angefertigt, wie Funde von Gießformen mit bereits eingearbeitetem Dekor-Negativ bei Ausgrabungen gezeigt haben.[15]

Besonders an den Bronzen aus Jin ist, dass sie teils alte Dekore der Shang aufgreifen – so machen sie häufig Gebrauch von taotie und leiwen – aber auch, dass sie naturalistische und für Dekore der Bronzekunst eher ungewöhnliche Tiere wie Fische, Schildkröten und Enten aufgreifen. Ziergrate und Applikationen sind sehr selten und werden meistens durch dezent und naturalistisch gehaltene Tiere repräsentiert. Henkel und deren Ansätze können durchaus Drachen- oder taotie-Gestalt annehmen. Einlegearbeiten sind sehr selten, verwendet wird in der Regel Gold.[17]

Mit dem Zerfall Jins in Han, Zhao und Wei setzt ein Wechsel in der Oberflächengestaltung der Bronzen ein. Die für den Liyu-Stil üblichen Formen bleiben zwar erhalten und abstrahierte, verschlungene Drachenmuster sind nach wie vor vorhanden, jedoch werden diese teils verkürzt und vereinfacht. Stattdessen blüht die Technik der Einlegearbeiten auf, wobei in großem Stil Gold, Kupfer und die seit der Shang-Zeit nicht verwendeten Türkiseinlagen und auch Malachit verarbeitet werden.[18]

Die Linienführung ändert sich. Anstelle waagerechter und senkrechter Elemente treten diagonale Linien, durch die rautenförmige oder dreieckige Dekorzonen definiert werden. Die eingelegten Gold- oder Kupferanteile dienen entweder der Betonung dekorativer Einzelelemente wie beispielsweise Drachen oder der Abgrenzung einzelner Dekorfelder voneinander und entsprechend der Betonung der Linienführung.[19] Ab dem vierten Jahrhundert hatten Gold und Silber andere Metalle wie Kupfer als Einlegematerialien fast vollständig verdrängt.[20]

Die Peripherie

Neben der Kultur der zentralen Tiefebene um den Gelben Fluss gab es weitere Kulturkreise, die auf dem Gebiet des heutigen China lagen und mit den Shang und Zhou über Handelsbeziehungen verbunden waren, aber doch über eine eigenständige Kultur verfügten. Gesondert sollte das oben einbezogene Gebiet der heutigen Provinz Hunan betrachtet werden, das zwar im Einflussbereich der Shang und Zhou lag, jedoch einen distinktiven regionalen Stil hervorbrachte, bevor sich der Staat Chu auf dem Gebiet gründete.[21]

Shu-Kultur

.jpg.webp)

Ein besonderes Fallbeispiel für eine autochthone Kultur, die sich in gewissem Kontakt mit der Kultur des chinesischen Kernlandes befand, ist die Shu-Kultur, welche in der heutigen Provinz Sichuan angesiedelt war. Ihre Blütezeit lag etwa in der zweiten Hälfte der Shang-Dynastie und der frühen Phase der Zhou. Ihre Fundorte sind Sanxingdui (etwa 40 Kilometer nordöstlich der Provinzhauptstadt Chengdu) und Jinsha im Stadtgebiet Chengdus. Die beiden archäologischen Fundstätten enthielten große Mengen an Artefakten, von denen die Metallarbeiten Aufsehen erregten. Im Gegensatz zum chinesischen Kernland beherrschten die Handwerker der Shu das Gießen in dauerhafte Formen, jedoch verwendeten sie pro Objekt eine Anzahl einfacher gestalteter Formen, die zusammengesetzt wurden.

Anders als die Shang stellten die Shu auffällig wenig Gefäße her. In den zwei Opfergruben der Fundstätte Sanxingdui sind von mehreren hundert gefundenen Bronzeobjekten nur etwa ein Dutzend Gefäße. Diese ähneln formal stark den zun und lei der Shang, sind jedoch kaum direkte Importe, sondern entweder aus lokaler Produktion oder von einem Volk, das zwischen den Shang und Shu angesiedelt war hergestellt und nach Sanxingdui verhandelt worden. Dreifußgefäße sind unbekannt.[22]

Besonders sind die zahlreichen Darstellungen menschlicher Köpfe oder Masken, die anthropomorph und theriomorph sind. Auch Figuren wurden in den Opfergruben gefunden. Die kleineren messen etwa 10 Zentimeter und bestechen durch ausdrucksstarke Darstellung. Zudem enthielt die zweite Opfergrube die älteste lebensgroße menschliche Figurendarstellung aus Bronze. Die Figur wird als „große Standfigur“ bezeichnet und ist inklusive Sockel etwa 2,60 Meter hoch. Des Weiteren sind bronzene Opfertische oder Altäre zu Tage getreten und auch Darstellungen von Bäumen mit weit verzweigten Ästen, an denen Elemente wie Vögel oder Blüten angebracht waren. Der größte rekonstruierte Baum hat eine Höhe von etwa 3,96 Meter.[23]

Die dominierenden Dekorelemente unterscheiden sich stark von denen der Shang und Zhou. Eine wichtige Technik, die zur Aufbereitung der Bronzeobjekte angewendet wurde, war die Vergoldung mit Blattgold. Masken und Köpfe wurden mit feinen Goldblättern belegt, was im Gegensatz zu den nicht vergoldeten Stücken einen metallischen Glanz hervorrief, durch den sich diese Stücke von den übrigen unterschieden.[24]

Ferner wurden auf Kopf- und Maskendarstellungen Pigmentreste gefunden, zumeist Kohleschwarz oder Zinnober, um Augenbrauen oder Pupillen zu markieren oder um Lippen rot einzufärben. Solche Beispiele von Oberflächenbearbeitung mit kontrastreichen Farben durch Goldauflage oder Pigment-Anwendung sind aus dem chinesischen Kernland nicht bekannt.

Auch in Form und Funktion unterscheiden sich die Shu-Bronzen. Sie sind eher skulptural und in sich ein dekoratives Ornament oder Dekor, als die Gefäße der Shang und Zhou, die nur Dekorträger sind. Zwar kommen Oberflächendekore wie das leiwen auch in vergleichbarer Form vor, jedoch gibt es Schlangen- oder Linienmuster, die den plastischen Drachendarstellungen der Shu-Bronzen deutlich mehr ähneln, als gewöhnlichen leiwen.

Die Drachendarstellungen der Shu unterscheiden sich stark von denen der Shang und Zhou. Ihre Drachen haben elaborierte Nasen- oder Kopfkämme, ebenso wie Rückensegel. Sie haben stets vier Beine, die in faustförmigen Füßen enden. Drachen sind ein verhältnismäßig häufiges Motiv und finden sich beispielsweise als Dekor des Mantels der großen Standfigur im Relief gearbeitet oder in plastischer Ausarbeitung an den Bronzebäumen und den Altären. Ein weiteres gängiges Motiv sind Augenflecken oder Sonnenflecken und Sonnenräder. Auch diese kommen in Relief gegossener Form an der Kleidung oder dem Kopfschmuck von Figuren vor, aber auch in plastischer Ausarbeitung in Form von Beschlagstücken oder Plaketten. Vögel werden plastisch dargestellt, zum Beispiel als Ornament auf den Zweigen der Bronzebäume, aber auch als Einzelplastiken. Besonders populär sind ein gegossener Greifvogelkopf mit Hakenschnabel und ein Hahn mit imposantem Kopfkamm.[25]

Weitere Tiere, die häufig dargestellt wurden, sind Elefanten, die eine besondere Rolle im alltäglichen oder religiösen Leben der Shu gespielt haben müssen. Vier Elefantenköpfe zieren den Sockel der großen Standfigur. Die Anwesenheit floraler Elemente ist ein Charakteristikum der Shu-Bronzen. Diese fehlen bei den Shang und Zhou ganz, während die Shu Darstellungen ganzer Bäume und der zugehörigen Elemente wie Blätter, Knospen und Blüten fertigten, die diese Bäume zierten. Der Kopfschmuck der Standfigur und einer kleineren Figur zeigen entweder Blatt- oder Federschmuck.

Im Laufe der westlichen Zhou-Zeit verstärkte sich der Einfluss der Bronzekunst des Kernlandes auf die der Shu-Kultur. Dekorelemente wie kui-Drachen und das leiwen nahmen einen festen Platz in den Dekoren von Bronzegefäßen ein. Darstellungen von Menschen wurden seltener, dafür nahm der Naturalismus bei Tierdarstellungen zu. Auffällig ist die Häufigkeit, mit der runde Dekorelemente verwendet werden. Hierbei handelt es sich um eingerollte Drachen oder Schlangen, die stark abstrahierte Körper haben, die möglicherweise eine Reminiszenz des in Sanxingdui gefundenen Sonnenrad-Motives sein könnten.[26]

Literatur

- Bagley, Robert (Hrsg.): Ancient Sichuan : Treasures from a Lost Civilization Princeton University Press, Seattle 2000, ISBN 978-0-691-08851-8

- Butz, Herbert: Frühe chinesische Bronzen aus der Sammlung Klingenberg Staatliche Museen zu Berlin, Berlin 1993, ISBN 3-88609-225-9

- Chang, Willow Weilan Hai (Hrsg.): „Along the Yangzi River: Regional Culture of the Bronze Age from Hunan“ China Institute: New York 2011, ISBN 978-0-9774054-6-6

- Chen Zhi: A Study of the Bird Cult of the Shang People, in: Monumenta Serica, Vol. 47 (1999), S. 127–147

- Falkenhausen, Lothar von: Suspended Music: Chime-Bells in the Culture of Bronze Age China University of California Press, Berkeley u. a. 1993, ISBN 978-0-520-07378-4

- Goepper, Roger (Hrsg.): Das alte China. Menschen und Götter im Reich der Mitte 5000 v. Chr. – 22. n. Chr. Hirmer, München 1995, ISBN 978-3-7774-6640-8

- Rawson, Jessica: „Chinese Bronzes: Art and Ritual“ British Museum: London 1987

- 四川省博物館&彭縣文物舘(編) (Provinzmuseum von Sichuan & Kulturhalle des Kreises Peng (Hrsg.)): 四川彭縣西周窖藏銅器 (Im Kreis Peng (Sichuan) eingelagerte Bronzeobjekte aus der westlichen Zhou-Zeit), in: 考古 (Kaogu) (1981:6), S. 496–499

- So, Jenny: „Eastern Zhou Bronzes from the Arthur M Sackler Collections Volume III“ Arthur M. Sackler Foundation: New York 1995

- 肖先進,劉家勝 等 (Xiao Xianjin, Liu Jiasheng et al.): 三星堆發現發掘始末 (Die Entdeckungen und Ausgrabungen in Sanxingdui von Anfang bis Ende) 四川人民出版社, 成都2001, ISBN 7-220-05435-1

- Yu Weichao; Kleeman, Terry (transl.): The Origins of the Cultures of the Eastern Zhou, in: Early China 9/10 (1983–1985), S. 307–314

Anmerkungen

- Dieses Beispiel stammt zwar nicht aus dem chinesischen Kernland, greift aber ein bei den Shang geläufiges Motiv auf und setzt dieses um.

Einzelnachweise

- YU & KLEEMAN 1984:309

- https://ctext.org/lv-shi-chun-qiu/xian-shi

- CHANG 2011:28f

- CHENG 1999:129

- https://ctext.org/lv-shi-chun-qiu/ying-tong

- BUTZ: 1993:14 (Abb. 3)

- FALKENHAUSEN 1993:73

- CHANG 2011:40

- RAWSON 1987:52

- RAWSON 1987:52f

- SO 1995:24,33f

- SO 1995:34

- CHANG 2011:98,103

- FALKENHAUSEN 1993:72 (Abb. 31)

- SO 1995:37

- SO 1995:37,130.141

- SO 1995:40

- SO 1995:47

- SO 1995:48f

- RAWSON 1987:55

- CHANG 2011:19-22

- XIAO 2001:82

- XIAO 2001:5

- XIAO 2001:62

- XIAO 2001:78-80

- 四川省博物館&彭縣文物舘, 1981:496-498