Das Göttliche

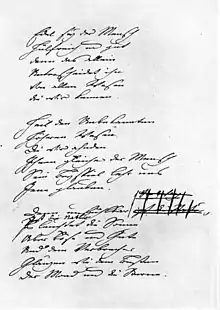

Das Göttliche ist eine Ode aus der Weimarer Klassik von Johann Wolfgang von Goethe, die 1783 entstand und 1785 (wie das Gedicht Prometheus) ohne Goethes Zustimmung in der Publikation Über die Lehren des Spinoza[1][2] von Friedrich Heinrich Jacobi erstmals erschien. Die erste von Goethe autorisierte Fassung wurde 1789 in Goethe’s Schriften[3] publiziert. Eine Goethesche Handschrift des Gedichts ist im Düsseldorfer Goethe-Museum zugänglich.

Entstehung und Kontext

Das Gedicht entstand im November 1783 während einer Phase intensiver Auseinandersetzung mit dem Philosophen Spinoza, insbesondere mit dessen pantheistischem Gottesbegriff, wonach Gott eins ist mit Kosmos und Natur. Die Spinoza-Lektüre wurde durch Goethes Freund Friedrich Heinrich Jacobi angeregt. Goethe teilte aber im Pantheismusstreit ausdrücklich nicht Jacobis Auffassung, wonach der Pantheismus Gott ausschließe und somit atheistisch sei.[4]

Eine weitere Grundlage für das Gedicht bilden Goethes anatomische Studien Anfang der 1780er Jahre: 1784 übermittelte er seinem Freund Karl von Knebel die Abhandlung Über den Zwischenkiefer der Menschen und der Tiere. Mit der Wiederentdeckung des Zwischenkieferknochens beim Menschen, dessen vermeintliches Fehlen damals noch oft als Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier herangezogen wurde, war eine nur anatomisch begründete Abgrenzung hinfällig. Schon die erste Strophe des Gedichts gibt eine Antwort darauf, worin Goethe nun die Besonderheit des Menschen im Vergleich zu den anderen Lebewesen erkennt: in seinen geistigen Fähigkeiten und insbesondere im davon abgeleiteten moralischen Verhalten.[5] „Denn das allein | Unterscheidet ihn | Von allen Wesen, | Die wir kennen.“ Das Göttliche feiert gerade auch diese potenzielle Größe des Menschen.

Das Göttliche ist das vierte und letzte Gedicht in einer Reihe thematisch verwandter lyrischer Werke (Prometheus, Ganymed; Grenzen der Menschheit, Das Göttliche), die Goethes Entwicklung vom Sturm und Drang (Prometheus, Ganymed) zur Klassik (Grenzen der Menschheit, Das Göttliche) deutlich machen. Als Beleg dafür wird auch Goethes eigene Platzierung der Gedichte nacheinander und in dieser Reihenfolge, beispielsweise in der Gesamtausgabe der Werke und Schriften in 22 Bänden,[6] angeführt.

Titel

Der Titel Das Göttliche ist in Anbetracht des weiteren Inhalts ein Spiel mit der Erwartungshaltung des Lesers: Statt der zu erwartenden theologischen Gedanken folgen vielmehr philosophische, die eher klassische Bildungsideale für den Menschen ins Zentrum rücken, die dann ihrerseits das Göttliche ahnen lassen.

Gedichttext

Das Göttliche[7]

Edel sei der Mensch,

Hülfreich und gut!

Denn das allein

Unterscheidet ihn

Von allen Wesen,

Die wir kennen.

Heil den unbekannten

Höhern Wesen,

Die wir ahnen!

Ihnen gleiche der Mensch!

Sein Beispiel lehr’ uns

Jene glauben.

Denn unfühlend

Ist die Natur:

Es leuchtet die Sonne

Über Bös’ und Gute,

Und dem Verbrecher

Glänzen, wie dem Besten

Der Mond und die Sterne.

Wind und Ströme,

Donner und Hagel

Rauschen ihren Weg

Und ergreifen

Vorüber eilend

Einen um den andern.

Auch so das Glück

Tappt unter die Menge,

Faßt bald des Knaben

Lockige Unschuld,

Bald auch den kahlen

Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen,

Großen Gesetzen

Müssen wir alle

Unseres Daseins

Kreise vollenden.

Nur allein der Mensch

Vermag das Unmögliche:

Er unterscheidet,

Wählet und richtet;

Er kann dem Augenblick

Dauer verleihen.

Er allein darf

Den Guten lohnen,

Den Bösen strafen,

Heilen und retten,

Alles Irrende, Schweifende

Nützlich verbinden.

Und wir verehren

Die Unsterblichen,

Als wären sie Menschen,

Täten im Großen,

Was der Beste im Kleinen

Tut oder möchte.

Der edle Mensch

Sei hülfreich und gut!

Unermüdet schaff’ er

Das Nützliche, Rechte,

Sei uns ein Vorbild

Jener geahneten Wesen!

Inhalt

Wie Walter Dietze[8] und nach ihm viele weitere Interpreten festgestellt haben, besteht das Gedicht aus drei Teilen: einem Anfang mit der Grundthese in Form eines kategorischen Imperativs (1. und 2. Strophe), einer Explikation und Erörterung der Grundthese (3. bis 8. Strophe) im Mittelteil und einem Schluss (9. und 10. Strophe), der den Kreis zur leicht modifizierten Grundthese und zum Titel schließt und damit erst die Spannung auflöst.

Anfang (1. und 2. Strophe)

„Edel sei der Mensch, | Hülfreich und gut!“ wird zunächst als Hypothese hingestellt, die durch eine weitere These (Unterschied zu anderen Wesen) begründet wird. Diese weitere These der Sonderstellung des Menschen wird im Mittelteil näher ausgeführt und erörtert. Dadurch wird die Eingangshypothese zur Grundthese des gesamten Gedichts.

Die 2. Strophe spielt mit der Erwartungshaltung, die durch den Titel hervorgerufen wird: „Heil den unbekannten | Höhern Wesen, | die wir ahnen!“ nimmt nun das Motiv des Göttlichen auf, hier allerdings bereits in personifizierter Form als „höhere Wesen“. Diese werden in der Terminologie des Zeitgenossen Immanuel Kant von einer zunächst nur transzendentalen zu einer regulativen Idee (Gott kann nicht erkannt werden, ist aber als regulative Idee denknotwendig) erhoben, indem die Attribute dieser „höheren Wesen“, eben das Göttliche, das die Menschen in sich angelegt finden und ausbilden sollen, vom noch schwachen „Ahnen“ zum stärkeren „Glauben“ an die „höheren Wesen“ hinführen. In Bezug auf die Grundthese bedeutet dies: Je stärker der Mensch danach strebt, edel, hilfreich und gut zu sein, und je mehr es ihm gelingt, diese Tugenden zu realisieren, desto plausibler, eben glaubhafter, wird die Existenz „höherer Wesen“.

Mittelteil (3. bis 8. Strophe)

Die Sonderstellung des Menschen, die am Anfang die Grundthese stützen soll, wird in den Strophen 3 bis 8 allgemein und an Beispielen erläutert. Dargestellt werden hier nach dem Goethe-Forscher Emil Staiger „drei Stufen des Daseins, als unterste die unfühlende Natur und das Glück, das zufällig und willkürlich schaltet, als mittlere den Menschen und als höchste unsterbliche Wesen, die nur die Ahnung erreicht. Der Mensch steht in der Mitte. Er hat am unteren und am oberen Dasein teil.“[9]

Zentral dabei ist das Vermögen des Menschen, moralisch zu urteilen, obwohl auch er grundsätzlich unter dem Diktat der „ehrnen, grossen Gesetze“, der Naturgesetze, steht: „Nur allein der Mensch | Vermag das Unmögliche: | Er unterscheidet, | Wählet und richtet; | […] | Er allein darf | Den Guten lohnen, | Den Bösen strafen“.

Damit steht der Mensch quasi zwischen dem Natürlichen und dem Göttlichen – ein Motiv, das Goethe immer wieder dargestellt hat, am prominentesten in seiner Faust-Dichtung. Der Mensch vermag, wenn auch im Rahmen der Naturgesetze, durch seinen besonderen Intellekt eine Moralität zu entwickeln, die sich an Idealen orientiert. Er besitzt daneben auch andere intellektuelle Fähigkeiten, wie sie beispielsweise in der Technik, Kunst oder Medizin zum Tragen kommen: „Er kann dem Augenblick | Dauer verleihen […] | Heilen und retten“. Aber seine moralischen Fähigkeiten werden über die anderen gestellt, und zwar vor allem durch die große Klammer der moralischen Aspekte, die den Anfang und den Schlussteil des Gedichts dominieren.

Schluss (9. und 10. Strophe)

Die vorletzte Strophe zeigt auf, wie limitiert letztlich religiöse Gottesvorstellungen bleiben müssen und wie weit menschliche Bemühungen von den Idealen, dem Göttlichen, entfernt sind. Goethe bringt dies auch in anderen Werken ähnlich zum Ausdruck. Beispielsweise in seinen Zahmen Xenien: „Was der Mensch als Gott verehrt, | Ist sein eigenstes Innere herausgekehrt.“[10]

Die letzte Strophe lässt die Grundthese des Anfangs wieder anklingen; jedoch mit dem Unterschied, dass der Mensch als nunmehr edler Mensch „hilfreich und gut“ sein soll. Diese Änderung betont den Entwicklungscharakter der Bildung des Menschen. Dadurch, dass die Grundthese des Anfangs fast unverändert wiederholt wird, bekommt der Imperativ „Der edle Mensch | Sei hülfreich und gut!“ stärkeren, kategorischen Charakter: Der Mensch soll danach streben, seine edlen moralischen Anlagen weitestmöglich auszubilden. Diesen Bildungsgedanken als Projekt der Selbstvollendung äußerte Goethe bereits einige Jahre früher in einem Brief an Johann Caspar Lavater:

„Diese Begierde, die Pyramide meines Daseins, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles andre und läßt kaum augenblickliches Vergessen zu. Ich darf mich nicht säumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte, und der Babylonische Turm bleibt stumpf unvollendet.[11]“

Form

Das Gedicht besteht aus zehn Strophen mit jeweils sechs Versen (außer der 3. und 6. Strophe, die sieben und fünf Verse enthalten). Da keine Endreime und nur freie Rhythmen vorhanden sind, steht das Bemühen um gedankliche Klarheit, also der Inhalt im Vordergrund. Dieser ist vor allem philosophischer Natur und vermittelt Goethes Erkenntnisse über das Göttliche als Bildungsideal für den Menschen. Somit handelt es sich bei diesem Gedicht um Gedankenlyrik. Ein lyrisches ICH zeigt sich allerdings nur als Teil eines WIR, das die Menschheit umfasst.

Durch den Titel und den pathetischen Humanismus, der im Gedicht angestimmt wird, ist Das Göttliche eine Hymne.[12] Mit seinen freien Rhythmen ist das Gedicht aber keine Ode, da ihm dafür der feste metrische Rahmen fehlt.[13]

Interpretation

Das Göttliche steht geistesgeschichtlich im Kontext von Pantheismus und Idealismus. Auf die Bezüge zum Pantheismus im Zusammenhang mit der Spinoza-Lektüre Goethes geht der Abschnitt „Entstehung und Kontext“ (weiter oben) ein. Daneben zeigen sich Parallelen zum Idealismus Friedrich Schillers und Immanuel Kants. Schillers Idealismus, wie er beispielsweise in seiner Abhandlung Über die ästhetische Erziehung des Menschen zum Ausdruck kommt, orientiert sich an Kants Ästhetik und stellt die Veredelung des Menschen durch seine charakterliche Bildung im Sinne humanistischer Ideale ins Zentrum.

Die Erstausgabe des Gedichts erschien 1789 ein Jahr nach der Veröffentlichung von Immanuel Kants Kritik der praktischen Vernunft mit dem zentralen Gedanken der Orientierung des Menschen am Kategorischen Imperativ als moralischem Gesetz, das die Selbstbestimmung des Menschen anleitet. Kant geht dabei von einer „Moralität“ des Menschen aus, also der Fähigkeit, den eigenen Willen – gerade gegen widerstrebende Neigungen – autonom nach moralischen Grundsätzen zu bestimmen. Dies ist wiederum die Bedingung dafür, dass ein vernünftiges Wesen Zweck an sich selbst sein kann, also eine Menschenwürde besitzt. Auf diesem Hintergrund ist es durchaus vertretbar, Das Göttliche als eine freie lyrische Umsetzung der Moralphilosophie des Kategorischen Imperativs von Kant zu interpretieren.[14] Mit Hilfe seines Erkenntnisvermögens und seines bestimmbaren Willens ist der Mensch fähig, das zu unterdrücken, was ihn zur Untugend führt, und das zu entwickeln, was ihn tugendhafter macht. Die „höhere Idee“, die in ihm steckt, auszubilden, macht die Sonderstellung des Menschen und seine Würde aus. Oder wie es Goethe in einem festgehaltenen Gespräch ausdrückte:

„[…] kein organisches Wesen ist ganz der Idee, die zu Grunde liegt, entsprechend; hinter jedem steckt die höhere Idee. Das ist mein Gott, das ist der Gott, den wir alle ewig suchen und zu erschauen hoffen, aber wir können ihn nur ahnen, nicht schauen![15]“

Im Göttlichen verehrt der Mensch die Vervollkommnung seiner eigenen „höheren Idee“. Indem er diese unablässig zu verwirklichen strebt, wird er selbst zum Vorbild.[16] So besteht zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen eine Wechselbeziehung, die auch Goethe erwähnt: „Das Göttliche, das wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.“[17]

Das Menschliche im Göttlichen und das Göttliche im Menschlichen zu erkennen und zu achten, wird so zur Grundlage eines pantheistisch angehauchten Humanismus, der bei Goethe die damals vorherrschende Religionsauffassung verdrängte:

„Es gibt nur zwei wahre Religionen, die eine, die das Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die andere, die es in der schönsten Form anerkennt und anbetet. Alles, was dazwischen liegt, ist Götzendienst.[18]“

Literatur

- Karl Otto Conrady: Zwei Gedichte Goethes kritisch gelesen. „Grenzen der Menschheit“ und „Das Göttliche“, in: ders., Literatur und Germanistik als Herausforderung. Skizzen und Stellungnahmen, 1. Auflage, Frankfurt am Main, 1974.

- Walter Dietze: Poesie der Humanität. Anspruch und Leistung im lyrischen Werk Johann Wolfgang Goethes. Aufbau Verlag, Berlin und Weimar 1985, ISBN 3351010443

- Wilhelm Grenzmann: „Goethe. Das Göttliche.“ in: Wege zum Gedicht. Mit einer Einführung von Edgar Hederer, hrsg. v. Rupert Hirschenauer und Albrecht Weber, München und Zürich 1956.

- Friedrich Gottfried Wilhelm Hertel: „Das Göttliche. Gedicht von Göthe“. in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 7. Jg., Bd. 11 (1852), S. 169–177. https://archive.org/details/archivfrdasstu11brauuoft/page/168, abgerufen am 17. Oktober 2018

- Rüdiger Safranski: Goethe. Kunstwerk des Lebens. Biographie. Hanser Verlag, München 2013, ISBN 978-3-446-23581-6

- Christof Spannhoff: „Edel sei der Mensch“. Das „Klassische“ in Goethes „Das Göttliche“. München, GRIN Verlag. 2006. https://www.hausarbeiten.de/document/110236, abgerufen am 17. Oktober 2018.

- Annemarie u. Wolfgang van Rinsum: Dichtung und Deutung. Eine Geschichte der deutschen Literatur in Beispielen. Bayerischer Schulbuchverlag. München 1987. 11. Auflage. S. 111–113.

Weblinks

- Johann Wolfgang Goethe (1749–1832). http://www.zeno.org/pnd/118540238, abgerufen am 18. Oktober 2018

Wikisource

Einzelnachweise

- Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Gottlieb Löwe, Breslau 1785, S. 2–4.

- Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Die Digitalen Sammlungen der ULB Sachsen-Anhalt, abgerufen am 15. Oktober 2018.

- Johann Wolfgang von Goethe: Goethe’s Schriften. Bayerische StaatsBibliothek digital, 1789, S. 215, abgerufen am 16. Oktober 2018.

- Johann Wolfgang von Goethe: 2178. An F.H. Jacobi. Goethes Werke. Weimarer Ausgabe. IV. Abteilung. 7. Band, 1891, 21. Oktober 1785, S. 110, abgerufen am 18. Oktober 2018.

- Karl Otto Conrady: Zwei Gedichte Goethes kritisch gelesen „Grenzen der Menschheit“, „Das Göttliche“. In: Literatur und Germanistik als Herausforderung. Skizzen und Stellungnahmen. 1. Auflage. Suhrkamp Taschenbuch 214, Frankfurt a. M. 1974, S. 177.

- Johann Wolfgang von Goethe: Gesamtausgabe der Werke und Schriften in zweiundzwanzig Bänden: Poetische Werke. S. 1317, abgerufen am 16. Oktober 2018.

- Johann Wolfgang von Goethe: Das Göttliche. Freiburger Anthologie, 1815, archiviert vom Original am 21. Oktober 2018; abgerufen am 4. Oktober 2019.

- Walter Dietze: Poesie der Humanität. Anspruch und Leistung im lyrischen Werk Johann Wolfgang Goethes. Aufbau Verlag, Berlin und Weimar 1985.

- Emil Staiger: Erläuterungen. In: J.W. Goethe, Gedichte. Band 2. Manesse, Zürich 1949, S. 356.

- Johann Wolfgang Goethe: Zahme Xenien. In: Poetische Werke. Berliner Ausgabe, Band 2, Berlin, 1960. zeno.org, S. 402, abgerufen am 17. Oktober 2018.

- Johann Wolfgang von Goethe: Brief Goethes an Lavater, etwa September 1780. Julius Zeitler. Deutsche Freundesbriefe aus sechs Jahrhunderten. 1909, abgerufen am 17. Oktober 2018.

- Mareike Müller: „Das Göttliche“ von Johann Wolfgang Goethe - eine Gedichtsanalyse. 2009, abgerufen am 15. Oktober 2018.

- Ivo Braak: Poetik in Stichworten: literaturwissenschaftliche Grundbegriffe; eine Einführung. In: Hirts Stichwortbücher. 7. Auflage. Ferdinand Hirt, Unterägeri 1990, ISBN 3-266-03080-X, S. 181.

- Christof Spannhoff: „Edel sei der Mensch“. Das „Klassische“ in Goethes „Das Göttliche“. Abgerufen am 18. Oktober 2018.

- Johann Wolfgang von Goethe: Gespräch mit Friedrich von Müller. Mai 1830, abgerufen am 17. Oktober 2018.

- Annemarie u. Wolfgang van Rinsum: Dichtung und Deutung. Eine Geschichte der deutschen Literatur in Beispielen. 11. Auflage. Bayerischer Schulbuchverlag, 1987, S. 111–113.

- Johann Wolfgang von Goethe: Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen. In: Berliner Ausgabe. Berlin, 1960. zeno.org, abgerufen am 17. Oktober 2018.

- Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre. Aus Makariens Archiv. Abgerufen am 18. Oktober 2018.