Alhagistrauch

Der Alhagistrauch (Alhagi maurorum) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Alhagi innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Es handelt sich um eine Arzneipflanze. Sie ist in manchen Gebieten ein invasives Ackerbeikraut. Im Koran wird Alhagi maurorum als Mannastrauch erwähnt.[1]

| Alhagistrauch | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Alhagistrauch (Alhagi maurorum) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Alhagi maurorum | ||||||||||||

| Medik. |

Beschreibung

Vegetative Merkmale

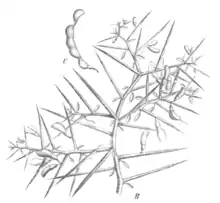

Alhagi maurorum wächst als ausdauernde krautige Pflanze oder Strauch und erreicht eine Wuchshöhe von 0,3 bis 1,5 Meter. Es ist ein kriechendes, verholzendes Wurzelsystem vorhanden. Das stark ausgeprägte Wurzelsystem verläuft sowohl horizontal als auch vertikal und erreicht eine Tiefe von bis zu 2 Metern und einen Abstand von bis zu 8 Metern zur Sprossachse. Die Wurzeln bilden eine Symbiose mit Knöllchenbakterien. Aus diesem weit verzweigten Wurzelsystem können sich neue Sprosse entwickeln, dadurch entstehen weite Bestände. Die vielen Sprossachsen sind stark verzweigt und bedornt. Die grünlichen Sprossachsen sind anfangs behaart. Die 1 bis 2,5 cm langen Dornen sind an der Spitze gelb gefärbt und finden sich vor allem an Kurztrieben.[2][3]

Alhagi maurorum ist in kühlen Klimaten laubabwerfend. Die wechselständig angeordneten Laubblätter sind in Blattstiel und Blattspreite gegliedert. Der Blattstiel ist kurz. Die einfache, dicke, ledrige Blattspreite ist anfangs behaart und verkahlt später. Die bis zu 2,5 cm lange Blattspreite ist elliptisch bis lanzettlich und verjüngt sich in Richtung Blattstiel.[2][3]

Generative Merkmale

Die Blütezeit liegt in den Sommermonaten. Die Blüten werden an Kurztrieben oder in der Nähe von Dornen an den Enden der Zweige einzeln oder in Gruppen von zwei bis zu acht gebildet. Während der Anthese verändert sich die Blütenfarbe von braun nach rot, kastanien- und purpurfarben und verfärbt sich beim Verblühen bis violett. Die zwittrigen Blüten sind bei einer Länge von 8 bis 9 mm zygomorph.[2][3]

Die Früchte reifen im späten Sommer. Die 1 bis 3 cm langen, rötlich-braunen Hülsenfrüchte enthalten jeweils meist drei bis fünf, selten mehr Samen. Zwischen den Samen ist die Hülsenfrucht stark eingeschnürt und zum Ende hin spitz zusammenlaufend. Die nierenförmigen Samen sind dunkelbraun bis gelblich oder grünlich-braun mit dunklen Flecken marmoriert.[2][3]

Chromosomenzahl

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 16.[4]

Vorkommen

Das Ursprungsgebiet von Alhagi maurorum reicht vom Indischen Subkontinent über Zentralasien und Südwestasien, Sibirien, dem Kaukasusgebiet bis nach Nordafrika. Fundorte gibt es im südlichen europäischen Teil sowie im südlichen Westsibirischen Teil Russlands, in Armenien, Aserbaidschan, Ciscaucasien, Dagestan, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Kuwait, Afghanistan, Zypern, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Libanon, Syrien, Türkei, im nordwestlichen China, in der Mongolei, im nördlichen Indien und in Pakistan.[5]

Mittlerweile hat sich Alhagi maurorum in weitere Gebiete der Welt ausgebreitet, wie zum Beispiel Australien, Südafrika und Nordamerika. In Kalifornien wurde sie erstmals 1921 als invasive Pflanze deklariert und konnte sich von dort aus in weitere Bundesstaaten verbreiten. Die neophytische Verbreitung erfolgte ursprünglich über verunreinigtes Luzerne-Saatgut, oder über Kompost, der importierten mediterranen Pflanzen beigemengt wurde. Innerhalb eines bestimmten Gebietes ist neben der natürlichen Verbreitung auch eine vegetative Verbreitung durch anhaftende Wurzelstücke an Bodenbearbeitungsgeräten oder eine generative Verbreitung durch Weidevieh möglich.[2] In den nordwestlichen USA wird sie als gefährliche invasive Pflanze bewertet und bekämpft.[5]

Taxonomie

Die Erstveröffentlichung erfolgte 1753 unter dem Namen (Basionym) Hedysarum alhagi durch Carl von Linné in Species Plantarum, 2, S. 745. Die Neukombination zum heute gültigen Namen Alhagi maurorum wurde 1787 durch Friedrich Casimir Medicus in Vorlesungen der Churpfälzischen physicalisch-öconomischen Gesellschaft. Mannheim, Band 2, S. 397 veröffentlicht. Weitere Synonyme für Alhagi maurorum Medik. sind: Alhagi camelorum Fisch., Alhagi pseudalhagi (M.Bieb.) Desv. ex B.Keller & Shap., Hedysarum pseudalhagi M.Bieb.[5]

Trivialnamen

Der englische Trivialname Camelthorn bezeichnet zum einen den afrikanischen Kameldorn, auch Giraffendorn[6], zum anderen - in orientalischen Regionen bzw. Kontexten den Alhagistrauch (auch Mannaklee oder Mannastrauch). Ihn erwähnt z. B. die Bibel als Kameldorn (Jes 55,13 ).

Inhaltsstoffe

Im Rahmen verschiedener Untersuchungen konnten folgende Inhaltsstoffe charakterisiert werden: Ätherische Öle (Hauptbestandteile):[7]

- Blätter: Oxygenierte Sesquiterpene (24,6 %)

- Stamm: Kohlenwasserstoffe (50,6 %)

Flavonoide: Kämpferol, Chrysoeriol, Isorhamnetin[8]

Verwendung

Alhagi maurorum gilt in der Naturheilkunde als schweißtreibend, abführend, harntreibend, schleimlösend, und Brechreiz auslösend.[7] Es wird zur Behandlung von Tumoren, Geschwüren, Nasenpolypen, Erkrankungen der Galle, Fieber, Kopfschmerzen und Rheuma verwendet.[9][10]

Mehrere Effekte konnten in wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt werden. So zeigten sich antibakterielle und antioxidative Eigenschaften, ebenso wie fiebersenkende und Durchfall lindernde. Weiterhin konnten bei Versuchen mit Mäusen Leberbeschwerden verbessert werden und positive Effekte gegen Tumore erzielt werden.[1] Bei Neugeborenen bzw. Säuglingen wird vor unerwünschten Nebenwirkungen gewarnt.[11]

Bekämpfung

Sein rasches Wachstum, das stark ausgeprägte Wurzelsystem und die geringen Ansprüche an Umwelt und Klima machen Alhagi maurorum zu einem ernstzunehmenden Unkraut. Gerade in Ackerkultursystemen mit häufigem Pflugeinsatz kann die Pflanze zu einem Problem werden. Während der Bodenbearbeitung werden die Wurzeln geteilt, wodurch sich eine Pflanze zu mehreren Individuen entwickeln kann. Für eine wirksame mechanische Bekämpfung müssen deshalb die Wurzeln durch mehrmaliges Grubbern an die Oberfläche transportiert werden, was sowohl zeitaufwendig als auch kostspielig ist. Für die chemische Bekämpfung empfiehlt sich ein systemisches Herbizid.[3]

Trivialnamen in unterschiedlichen Sprachen

Trivialnamen in unterschiedlichen Sprachen sind:[5]

- Englisch: camelthorn, camelthorn-bush, Caspian manna, Persian mannaplant,

- Afrikaans: kameeldoringbos

- Arabisch: 'aaqool

- Indisch: jawans

- Schwedisch: mannaklöver

Einzelnachweise

- Fakhri, Adelzadeh, 2013: Pharmacology and Medicinal Aspects of Plants listed in Holey Quran; Alhagi (Alhagi maurorum), Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 2 (6), 19–22.

- Cal-IPC: Invasive Plants of California's Wildland Stand: 29. Dezember 2013.

- J. M. DiTomaso, G.B. Kyser et al.: Weed Control in Natural Areas in the Western United States. Weed Research and Information Center, University of California, 2013.

- Alhagi maurorum bei Tropicos.org. In: IPCN Chromosome Reports. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

- Alhagi maurorum im Germplasm Resources Information Network (GRIN), USDA, ARS, National Genetic Resources Program. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Abgerufen am 31. Dezember 2013.

- Kameldornbaum - Acacia erioloba. Feierabend Online Dienste für Senioren AG. Abgerufen am 18. Januar 2019.

- Samejo et al., 2012: Chemical composition of essential oils from Alhagi maurorum, Chemistry of Natural Compounds, 48 (5), 898–900.

- Amani et al., 2006: Antiulcerogenic Activity of Alhagi maurorum. In: Pharmaceutical Biology, 44: 292–296.

- Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv. (Memento vom 31. Dezember 2013 im Internet Archive) Stand: 29. Dezember 2013.

- Ethnobotany Query (Memento vom 8. Mai 2009 im Internet Archive) Stand: 29. Dezember 2013.

- Boskabadi et al.: The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal Jaundice. Neonatal Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. September 2011. PMID 23056809.