Bremsbergförderung

Die Bremsbergförderung ist eine Fördertechnik hauptsächlich im Bergbau, bei der Förderwagen auf einer schiefen Ebene gefördert werden. Dabei zieht der volle Förderwagen bei der Fahrt bergab an einem Seil den leeren Förderwagen bergauf. Um die Fahrt steuern zu können, wird die Umlenk(„Brems-“)scheibe gebremst, wovon der Name kommt. Die Bremsbergförderung ist eine diskontinuierliche Fördermethode, die sich gut zur Zwischenförderung zwischen Abbaustellen bzw. Zwischensohlen zur tiefer gelegenen Sohle eignet. Der Hauptförderstrom bewegt sich grundsätzlich abwärts, in geringem Maß ist eine aufwärtsgehende Hilfsförderung z. B. von Material möglich. Die Bremsbergförderung wurde mit dem Aufkommen der maschinellen Fördermittel nach und nach abgeschafft. Heute wird diese Fördertechnik nur noch selten angewandt.[1]

Grundlagen

Im 19. Jahrhundert wurde die Förderung der abgebauten Mineralien in den Abbaustrecken ausschließlich manuell erledigt. Das in die Förderwagen geladene Fördergut wurde von Fördermännern bis zur Grundsohle oder zur Hauptfördersohle geschoben und dort der Streckenförderung übergeben. Da die Abbaustrecken oberhalb der Grundstrecke lagen, hatten sie ein leichtes Gefälle. Aufgrund des Gefälles musste der Fördermann den Förderwagen immer mit einem Bremsholz abbremsen. Ab einer bestimmten Neigung der Strecke war das Abbremsen nicht mehr machbar. Um die Förderwagen dennoch zur untersten Sohle zu fördern wurden Bremsberge angelegt und die Wagen dort gefördert. Die Bremsbergförderung wurde überwiegend im Steinkohlenbergbau angewandt. Grund hierfür war, dass das Stürzen über Rolllöcher, wie es im Erzbergbau üblich war, sich negativ auf die Kohle auswirkte. Beim Herabfallen wurden die Stückkohlen oftmals in kleine Stücke zerteilt.[2] Im Erzbergbau wurde die Bremsbergförderung dann angewandt, wenn die Förderung mittels Hunte aufgrund der Steigung nicht mehr möglich und die Verwendung von Rolllöchern aufgrund des geringen Fallens (< 33 Gon) der Lagerstätte nicht durchführbar war.[3]

Die Techniken

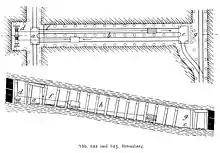

Die Bremsbergförderung konnte eintrümig und zweitrümig erfolgen. Bei eintrümiger Förderung wurde im Gegentrum ein Kontergewicht verwendet. Damit die Wagen aufgrund der Schwerkraft nicht zu schnell wurden, wurden sie mit einer Bremsvorrichtung abgebremst. Die Wagen rollten auf den gleichen Gleisen, wie sie für die Streckenförderung verwendet wurden. Bei einem Fallwinkel unter 22 Gon wurden die zu fördernden Wagen direkt über ein Seil mit der Bremsvorrichtung verbunden.[4] Bei größeren Steigungen wurden die Förderwagen auf Gestellwagen verladen und dann abtransportiert.[1] Diese Gestellwagen waren quer zum Gleis mit Schienen versehen, auf die die Förderwagen geschoben wurden.[4] Diese Gestellwagen, die auch als Bremsgestell oder Bremsbock bezeichnet wurden, wurden aus Holz und Eisen gefertigt. Für besonders lange Bremsberge gab es Spezialkonstruktionen, die zum Transport mehrerer Wagen geeignet waren.[5] Bei zweitrümiger Förderung wurden gleichzeitig leere Wagen hochgefördert. Wurden zwei volle Förderwagen abwärtsgefördert, konnte aufgrund des Übergewichts der beiden Förderwagen ein leerer Förderwagen und ein mit Material beladener Wagen hochgefördert werden.[1] Bei eintrümiger Förderung war auch die Förderung aus unterschiedlichen Höhen möglich, bei zweitrümiger Förderung war die Förderung nur zu einem oberen Anschlag möglich. Aus Sicherheitsgründen war die Fahrung während der Bremsbergförderung verboten.[4]

Der Arbeitsablauf

Bei der eintrümigen Förderung wird der zu fördernden Wagen an der oberen Strecke auf den Gestellwagen aufgeschoben oder an das Seil angeschlagen. Bei der zweitrümigen Förderung wird zuvor am unteren Anschlag ein leerer Wagen befestigt. Anschließend wird die Bremse gelöst und der volle Wagen rollt aufgrund der Schwerkraft nach unten. Dabei zieht er den leeren Wagen nach oben. Damit der volle Wagen nicht zu schnell wird, muss er ständig mit dem Bremswerk abgebremst werden. Ist der volle Wagen unten angekommen, wird die Bremsscheibe komplett abgebremst. Anschließend werden die Wagen abgekuppelt und weiter geschoben.[3] Bei größerem Betrieb werden zur Unterstützung der Förderleute eigene Bremser zur Hilfe gegeben. Diese haben die Aufgabe, die rollenden Wagen abzubremsen und somit den Transport reibungsloser zu gestalten.[4] Nachdem die Wagen abgeknebelt sind, werden sofort wieder neue Wagen angeschlagen und der Fördervorgang beginnt aufs Neue.[3]

Literatur

- A. Stein: Die verschiedenen Methoden der mechanischen Streckenförderungen, unter Berücksichtigung der Seilförderungen. Zweite Auflage, Druck und Verlag von Carl Bertenburg, Gelsenkirchen 1898, online.

Einzelnachweise

- Carl Hellmut Fritzsche: Lehrbuch der Bergbaukunde. Erster Band, 10. Auflage, Springer Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1961.

- Dippel, Gottlieb, Koppe, Lottner: Die gesammten Naturwissenschaften. Dritter Band, Druck und Verlag von G. D. Bädeker, Essen 1859.

- J. Niederist: Grundzüge der Bergbaukunde für den praktischen Unterricht und Gebrauch. F. A. Credner, k. k. Hof-Buch- und Kunsthändler, Prag 1863 ( [abgerufen am 27. März 2021]).

- Emil Stöhr: Katechismus der Bergbaukunde. Lehmann & Wentzel Buchhandlung für Technik und Kunst, Wien 1875.

- Gustav Köhler: Lehrbuch der Bergbaukunde. 6. Auflage, Verlag von Wilhelm Engelmann, Leipzig 1903.