Sphärenharmonie

Als Sphärenharmonie (von „Harmonie“) oder Sphärenmusik (nach altgriechisch σφαῖρα sphaíra „Kugel“) bezeichnet man die aus der griechischen Antike stammende Vorstellung, dass bei den Bewegungen der Himmelskörper und der sie tragenden durchsichtigen Kugeln (Sphären) Töne entstehen, deren Höhe von ihren Abständen und Geschwindigkeiten abhängt. Die Töne ergeben einen harmonischen Zusammenklang (griechisch symphōnía), der jedoch für die Menschen normalerweise nicht hörbar ist. Diese Idee stammt von Pythagoras von Samos oder seinen Anhängern, den Pythagoreern, und bildet ein wesentliches Element der pythagoreischen Kosmologie. Dahinter stand die Überzeugung, dass der Kosmos eine durch mathematische Proportionen optimal geordnete Ganzheit sei und dass sich daher in der Astronomie dieselben Gesetzmäßigkeiten zeigen wie in der Musik. In übertragenem Sinn wird der Begriff „Sphärenmusik“ heute auch für die Übertragung von Proportionen aus der Astrophysik in musikalische Beziehungen verwendet.

Astronomische Voraussetzungen

Grundlage war das in der Antike von der großen Mehrheit der Astronomen und Philosophen vertretene geozentrische Weltbild mit der Erde als ruhendem Mittelpunkt des Universums, um den alle Himmelskörper kreisen. Damit verband sich die Vorstellung von „Sphären“. Darunter verstand man durchsichtige, konzentrisch um die Weltmitte angeordnete, sich gleichförmig drehende Hohlkugeln, an denen die Gestirne befestigt sind. Durch diese Befestigung werden dem Modell zufolge die Himmelskörper in ihren stets gleichbleibenden Kreisbahnen gehalten. Ihre Bewegungen sind also ein Ergebnis der Rotation der nicht sichtbaren Sphären. Die äußerste Sphäre ist die des Fixsternhimmels; auf ihr sind alle Fixsterne befestigt. Hinzu kommen die Sphären der damals bekannten, mit bloßem Auge sichtbaren fünf Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie diejenigen von Sonne und Mond, also insgesamt acht konzentrische Sphären. Allerdings war die Unzulänglichkeit eines auf acht Sphären begrenzten Modells schon im 4. Jahrhundert v. Chr. offenkundig, da viele beobachtete Bewegungen damit nicht zu erklären waren. Daher nahm der Astronom Eudoxos von Knidos zusätzliche Sphären mit demselben Mittelpunkt, aber verschiedenen Drehachsen an. Er benötigte in seinem System je drei für Sonne und Mond und je vier für die fünf Planeten, also zusammen mit der Fixsternsphäre 27. Aus den unterschiedlichen Sphärenbewegungen ergab sich dabei die zusammengesetzte Bewegung des Himmelskörpers. Diese Sphären betrachtete er allerdings ebenso wie sein Schüler Kallippos von Kyzikos, der sieben weitere Sphären einführte, nicht als physische Realität, sondern nur als gedankliches Konstrukt zum Zweck einer geometrischen Veranschaulichung. Aristoteles hingegen fasste die Sphären als wirkliche Kristallkugeln auf.

Die Pythagoreer vertraten in der Astronomie keine einheitliche Auffassung; ob Pythagoras selbst, der im 6. Jahrhundert v. Chr. lebte, schon eine ausgearbeitete astronomische Lehre besaß und wie diese gegebenenfalls aussah, ist unbekannt. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts nahm der Pythagoreer Philolaos in der Mitte des Universums ein vom bewohnten Teil der Erde aus unsichtbares Zentralfeuer an, das von allen Himmelskörpern einschließlich der Erde umkreist wird. Ob in diesem System eine akustische Himmelsharmonie vorgesehen war, ist strittig.[1] Das Konzept der Himmelsharmonie war anscheinend Bestandteil des ältesten, vor der Mitte des 5. Jahrhunderts verbreiteten Modells der Pythagoreer, das eine nicht rotierende Erde als Weltmittelpunkt beinhaltete. Unklar ist, ob schon die frühen Pythagoreer im 6. und 5. Jahrhundert den einzelnen Planeten Kugelschalen zuwiesen; vermutlich nahmen sie nur für den Fixsternhimmel eine Sphäre an und hielten die Planeten, zu denen sie auch Sonne und Mond zählten, für frei beweglich.[2] In diesem Fall ist der Begriff „Sphärenharmonie“ irreführend. Jedenfalls ist in den frühen Quellen weder von Sphärenmusik noch von Sphärenharmonie die Rede, sondern nur von Himmelsharmonie. Ausdrücklich genannt werden die Planetensphären erst im 4. Jahrhundert v. Chr. bei Eudoxos von Knidos.

Physikalisches Konzept

Die ältesten Belege für das Konzept der Himmelsharmonie bei den frühen Pythagoreern stammen aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.; es handelt sich um Angaben von Aristoteles und eine indirekte Bezugnahme in einem Fragment aus einem verlorenen Werk des Pythagoreers Archytas von Tarent.[3] Ferner sind in Platons Kosmologie undeutliche Spuren davon zu erkennen.

Nach der Schilderung des Aristoteles war der zugrunde liegende Gedankengang physikalisch. Ausgangspunkt war die Erfahrung, dass schnelle Bewegungen großer Körper auf der Erde mit Geräuschen verbunden sind. Die Pythagoreer nahmen daher an, dass die Bewegungen der viel größeren und schnelleren Himmelskörper noch weitaus lautere Geräusche verursachen müssen. Demnach erzeugt jeder Planet einen Ton. Man vermutete, dass die Tonhöhen von den Geschwindigkeiten und den Abständen zum Weltmittelpunkt, der Erde, abhängen. Dabei ging man davon aus, dass die Abstände der Planetenbahnen diejenigen Proportionen ergeben, deren akustisches Resultat eine musikalische Harmonie ist. Ausgangspunkt dieser Überlegungen waren Beobachtungen am – angeblich von Pythagoras erfundenen – Monochord mit verstellbarem Steg (damals „Kanon“ genannt). An ihm kann die umgekehrt proportionale Abhängigkeit der Tonhöhe einer schwingenden Saite von deren Länge gezeigt werden, womit die musikalische Harmonie als mathematische Proportion ausdrückbar wird. Von den Proportionen der Saitenlängen und ihren Auswirkungen wurde auf analoge Eigenschaften und Phänomene bei den Abständen der Planetenbahnen geschlossen.[4] Auf die mathematische Übereinstimmung der musikalischen mit der kosmischen Harmonie legten die Pythagoreer größten Wert, da ihre Weltanschauung den Zahlen bzw. deren Proportionen eine zentrale Rolle zuwies.

Als Grund dafür, dass wir nichts davon hören, gaben die Pythagoreer an, dass eine Wahrnehmung nur dann unser Bewusstsein erreicht, wenn auch das Gegenteil oder die Abwesenheit des Wahrgenommenen erfahrbar ist. Demnach bemerken die Menschen die Himmelsharmonie deswegen nicht, weil sie ununterbrochen erklingt und somit der Kontrast zu einer ihr entgegengesetzten Stille unbekannt ist. Eine andere Begründung fand Archytas; er meinte, dass der menschliche Gehörgang für einen so gewaltigen Schall zu eng sei.[5] Da jedoch manche Anhänger des Pythagoras dem Meister übermenschliche Fähigkeiten zuschrieben, trauten sie ihm zu, die Himmelsharmonie dennoch zu hören. Walter Burkert bringt dies mit dem „Schamanismus“ in Verbindung, den er bei Pythagoras annimmt.[6] Cicero meinte, wir seien für den Himmelsklang „taub“, so wie Menschen, die in der Nähe der Nilkatarakte leben, den ständigen Lärm des Wassers nicht bemerken. Einen ähnlichen Vergleich mit Schmieden, die den Lärm durch Gewöhnung nicht mehr wahrnehmen, hatte schon Aristoteles angeführt.

Da man davon ausging, dass alle Planeten sich gleichförmig auf ihren Kreisbahnen bewegen, musste gefolgert werden, dass jeder Planet immer nur einen einzigen unveränderlichen Ton erzeugt und dass alle Töne immer gleichzeitig in konstanter Lautstärke erklingen. Daher konnte der Zusammenklang dieser Töne nur als ein einziger beständiger Mischton gedacht werden. Demnach ist die Himmelsharmonie genau genommen keine „Musik“ im geläufigen Sinne dieses Begriffs, sondern sie besteht aus dem einen konstanten Akkord, den der Zusammenklang der Planetentöne ergibt.[7] In der römischen Kaiserzeit tauchte dennoch bei ihrer Beschreibung der Begriff mélos (Lied, Melodie) auf, und es war von einer „überaus musikalischen“ (mousikōtatos) Proportion und von Mannigfaltigkeit die Rede, die Pythagoras singend und mit Musikinstrumenten nachgeahmt habe.[8] Offenbar setzte man dabei voraus, dass Pythagoras die einzelnen Komponenten des Himmelstons separat wahrnehmen konnte und dieser sich daher für ihn wie eine musikalische Vielfalt darstellte. Da die Gestirne als göttlich galten und wegen der angenommenen Vollkommenheit der Himmelsmechanik stellte man sich die Himmelsharmonie als einzigartigen Wohlklang vor.

Mythisches Konzept

Platon ließ sich von den Vorstellungen der Pythagoreer, die er schon auf seiner ersten Italienreise 388/387 v. Chr. kennengelernt hatte, zu einem eigenen Konzept der harmonischen Struktur des Kosmos anregen, das er in den Dialogen Politeia und Timaios darlegte.[9] Seine Sphärenharmonie beruht auf acht Tönen, die von den sieben Planetensphären und der Fixsternsphäre ausgehen. Die Planeten ordnete er in der Reihenfolge Mond, Sonne, Venus, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn an; den Saturn hielt er wegen dessen Nähe zu den gegenläufig kreisenden Fixsternen für den langsamsten Planeten.[10] Im Unterschied zu den Pythagoreern, deren Lehren Aristoteles beschrieb, gab Platon nicht die Bewegungen der Gestirne als physikalische Ursache der himmlischen Klänge an. Vielmehr ließ er im zehnten Buch der Politeia den mythischen Erzähler Er berichten, die Urheberinnen der Sphärenharmonie seien acht Sirenen, mythische Gestalten, die den acht Sphären zugeordnet seien und sich mit diesen mitdrehten. Nach den Angaben des Erzählers gibt jede der Sirenen konstant einen einzigen Ton von sich; zusammen erzeugen sie so eine Tonleiter von acht Tönen, deren Konsonanz eine Harmonie ergibt. Somit präsentierte Platon den Gedanken der Sphärenharmonie nicht als physikalische Hypothese, sondern in Gestalt eines Mythos.

Möglicherweise knüpft Platons Version an einen alten, ursprünglichen Mythos an. In diesem Fall waren die im 4. Jahrhundert gegebenen physikalischen Begründungen nur Versuche, den Mythos nachträglich naturwissenschaftlich umzudeuten und so zu erklären. Dafür spricht, dass im 2. Jahrhundert n. Chr. Theon von Smyrna den Pythagoreern die Verbindung der Planetentöne mit den Sirenen zuschrieb. In diese Richtung deutet auch ein von Iamblichos von Chalkis überlieferter, wohl altpythagoreischer Spruch: „Was ist das Orakel von Delphi? Die Tetraktys, das ist die Harmonie, in der die Sirenen sind.“ Hier wird die Orakelweisheit mit der Tetraktys („Vierheit“), einem Schlüsselbegriff der pythagoreischen Zahlenlehre, gleichgesetzt und angedeutet, dass dieser Begriff auch das Verständnis der Sirenen-Harmonie erschließt, womit offenbar die Himmelsharmonie gemeint ist. Den Hintergrund bildet der Umstand, dass die Tetraktys (die Gesamtheit der Zahlen 1, 2, 3 und 4) die Zahlen enthält, welche die harmonischen Grundkonsonanzen ausdrücken (Oktave 2 : 1, Quinte 3 : 2, Quarte 4 : 3, Doppeloktave 4 : 1).

Rezeption

Die Lehre von der Himmelsharmonie ist seit der Antike sowohl naturphilosophisch als auch literarisch vielfältig rezipiert worden. Als ästhetischer Ausdruck eines wohlgeordneten Kosmos fand und findet diese Idee besonders in Kreisen Anklang, die das Universum als einheitliche Manifestation einer mathematischen Ordnung göttlichen Ursprungs betrachten. Dabei hat im Lauf der europäischen Kulturgeschichte eine rein geistige Deutung die physikalische Interpretation abgelöst.

Antike

Aristoteles lehnte die Hypothese der Himmelsharmonie ab. Er argumentierte, dass die Planetenbewegung kein Geräusch verursachen könne, da sie keine Eigenbewegung der Planeten sei, sondern nur ein Ergebnis der Sphärenrotation. Zur Erläuterung führte er an, dass ein Objekt, das sich in einem bewegten Körper befindet, kein Geräusch erzeugt, wenn es sich mit dem Körper ohne Reibung mitbewegt; so bewegen sich einzelne Teile eines fahrenden Schiffes, die relativ zu ihrer unmittelbaren Umgebung in Ruhe sind, lautlos mit, und auch das Schiff erzeugt kein Geräusch, wenn es auf einem Fluss mit der Strömung dahingleitet. Außerdem meinte Aristoteles, dass so gewaltige Töne noch weit heftigere Wirkungen als die bloße Gehörswahrnehmung haben müssten; sie müssten lauter sein als der Donner und würden feste Gegenstände zerschmettern.[11]

Trotz der Kritik des Aristoteles setzte sich die Idee der himmlischen Harmonie in weiten Kreisen durch. Sie kam einem verbreiteten Bedürfnis entgegen, die Geheimnisse des Kosmos mit mathematischen Mitteln zu entschlüsseln und ihn dadurch als geordnetes Gesamtsystem zu erweisen, in welchem irdische und himmlische Musik den gleichen erkennbaren Gesetzmäßigkeiten gehorchen. Außer bei den Platonikern breitete sich die Lehre von der Himmelsharmonie auch unter Stoikern aus. Zu ihren stoischen Anhängern gehörten im 3. Jahrhundert v. Chr. Kleanthes, Eratosthenes von Kyrene und Aratos von Soloi. Eratosthenes verglich die acht Himmelstöne mit den Tönen der achtsaitigen Lyra des Gottes Hermes.

Im 1. Jahrhundert v. Chr. schrieb Alexander von Ephesos ein Lehrgedicht, worin er die angenommenen Entsprechungen zwischen den Abständen der Himmelssphären, den Längen der Lyra-Saiten und den musikalischen Intervallen nach Ganz- und Halbtönen darlegte.[12] Auch Marcus Terentius Varro behandelte das Thema in dem der Musik gewidmeten Teil seines Werks über die Artes liberales. Der berühmteste Vertreter des Himmelsharmonie-Konzepts war damals Cicero; er schilderte es in dem als „Somnium Scipionis“ bekannten Teil seines Dialogs De re publica.[13] Dabei nahm er acht die Erde umgebende Sphären, aber nur sieben Töne an, da Venus und Merkur den gleichen Ton erzeugen; als langsamsten Planeten mit dem tiefsten Ton betrachtete er den Mond, die höchste Geschwindigkeit und den höchsten Ton wies er der Fixsternsphäre zu. Obwohl Platons Konzept sein Ausgangspunkt war, hielt er die Bewegung für die unmittelbare Ursache des Klangs. Die Reihenfolge der Sphären war bei ihm die damals vorherrschende: Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn, Fixsterne. Das Verhältnis der himmlischen zur irdischen Musik sah er (wie viele spätere Autoren) als dasjenige eines Urbilds zum Abbild. Hinter der Vorstellung, dass die menschliche Musik die himmlische nachahme, stand ursprünglich die Idee, Pythagoras habe der Menschheit diese Möglichkeit eröffnet, da er als einziger die Himmelsmusik hören konnte. Cicero ging von einer Mehrzahl von Personen aus, die zu solcher Wahrnehmung befähigt waren.

In der römischen Kaiserzeit äußerte sich Plinius der Ältere skeptisch; er meinte, man könne über die Sphärenharmonie nichts wissen.[14] Immerhin berichtete er, was er von den kosmischen Entfernungen und deren hypothetischer Zuordnung zu musikalischen Intervallen wusste. Von den kaiserzeitlichen Mittelplatonikern und den Neuplatonikern, die zugleich Neupythagoreer waren, wurde das Sphärenharmonie-Konzept aufgegriffen und detailliert ausgestaltet. Der Mittelplatoniker Plutarch[15] und der Astronom Claudius Ptolemäus[16] bemühten sich auf unterschiedliche Weise, die Frage nach der mathematischen Bestimmung des Zusammenhangs zwischen den bekannten musikalischen Proportionen und den Abständen bzw. Geschwindigkeiten der Planeten zu klären. Der jüdische Gelehrte Philon von Alexandria meinte, dass die Menschen, wenn sie die Harmonie des Himmels hören könnten, das Essen und Trinken vergessen würden. Er betrachtete den Himmel als Musikinstrument, dessen Klang die Hymnen begleite, die zur Verherrlichung Gottes gesungen werden. Dieses Instrument hielt er für das Urbild (archétypon) der menschlichen Musikinstrumente; so brachte er den Chor der sieben Planeten mit der siebensaitigen Lyra in Verbindung.[17] Am nachhaltigsten wirkte das Modell des Neupythagoreers Nikomachos von Gerasa, dessen musiktheoretische Ansichten die Behandlung der Musik im Unterricht späterer Epochen maßgeblich beeinflussten. Nikomachos kehrte die bisherige Annahme über die Entsprechung zwischen den Abständen der Sphären von der Erde und den Noten der Tonleiter um. Während man zuvor davon ausgegangen war, dass der innerste Planet den tiefsten Ton erzeugt und die Tonhöhe mit zunehmender Entfernung von der Erde ansteigt, nahm Nikomachos die umgekehrte Reihenfolge an; bei ihm erzeugt der Mond als innerster Planet den höchsten Ton. Diese Auffassung ist folgerichtig, wenn man die Abstände der Planeten vom Mittelpunkt in Analogie zu den Saitenlängen sieht, da die längste Saite den tiefsten Ton erzeugt. Auch hinsichtlich der Reihenfolge der Sphären wich Nikomachos vom Standardmodell Ciceros ab; seine Reihenfolge war: Mond, Venus, Merkur, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn (allerdings handelt es sich dabei möglicherweise um ein Versehen). Wie Philon ordnete er die Himmelskörper den Saiten einer siebensaitigen Lyra zu. Die Namen der entsprechenden Töne waren: Nete (Mond), Paranete (Venus), Paramese (Merkur), Mese (Sonne), Lichanos (Mars), Parhypate (Jupiter) und Hypate (Saturn).[18]

In der Spätantike stellte Macrobius in seinem Kommentar zu Ciceros Somnium Scipionis (2.1.1–2.4.15) eine Fülle von Material zum Thema zusammen. Nach seinem Bericht übernahmen laut Angaben von „Theologen“ – womit er keine Christen meinte – die neun Musen die Rolle, die Platon den Sirenen zugedacht hatte. Acht von ihnen waren für die acht Sphären zuständig (Urania für den Fixsternhimmel und den höchsten Ton), während die neunte, Kalliope, die Aufsicht führte.[19] Ähnlich hatte sich schon Plutarch über die Musen geäußert.[20] Im 5. Jahrhundert befasste sich auch Martianus Capella in seiner Enzyklopädie Die Hochzeit der Philologie und Merkurs mit der Zuständigkeit der Musen für die Planeten.[21] Da er im Unterschied zu Macrobius Kalliope den Planeten Merkur zuteilte, blieb bei ihm eine andere Muse, Thalia, überzählig; ihr wies er einen irdischen Wohnsitz zu.

Der spätantike Neuplatoniker Simplikios verwarf die herkömmliche Erklärung, wonach die Menschen wegen der Gewöhnung die Himmelsharmonie nicht hören. Er argumentierte, dass Pythagoras sie dann auch nicht hätte wahrnehmen können. Seine Hypothese lautete, die Fähigkeit, sie zu hören, hänge vom Seelenfahrzeug ab, einem himmlischen, lichthaften Körper der Seele. Nach einer neuplatonischen Vorstellung hat die Seele dieses Fahrzeug aus der Himmelswelt mitgebracht, doch ist seine Funktionsfähigkeit wegen irdischer Verunreinigung während des Lebens im physischen Körper beeinträchtigt. Simplikios meinte, wer wie Pythagoras durch ein günstiges Schicksal oder gute Lebensführung seine Sinne reinige und das Seelenfahrzeug mit dem physischen Körper verbinde, der werde befähigt wahrzunehmen, was anderen verborgen bleibe. Er zog auch die Möglichkeit in Betracht, dass das Pythagoras zugeschriebene „Hören“ eine Metapher für das Verständnis der mathematischen Grundlagen musikalischer Harmonie war und somit das Denken der Harmonie gemeint war.[22]

Im antiken Christentum fielen die Reaktionen der Kirchenväter auf die Idee der Himmelsharmonie teils skeptisch bis ablehnend aus (Ambrosius von Mailand[23], Basilius der Große[24]), doch stieß sie auch auf grundsätzliche Zustimmung, besonders bei denjenigen Christen, die sich relativ stark dem Einfluss des Platonismus öffneten. Unter den Anhängern des Konzepts ragt besonders Gregor von Nyssa hervor, der betonte, die kosmische Musik sei keineswegs sinnlich, sondern nur geistig wahrnehmbar.[25] Der biblische Satz, wonach Gott alles „nach Maß, Zahl und Gewicht“ geordnet hat (Weish 11, 20) bot den Christen einen wichtigen Anknüpfungspunkt, da er die pythagoreische Grundidee einer mathematisch ausdrückbaren kosmischen Ordnung zu bestätigen schien.

Mittelalter

Folgenreich war der Umstand, dass in der Endphase der Spätantike Boethius die musica mundana (Weltmusik, kosmische Musik) eingehend in seinem Handbuch der Musiktheorie (De institutione musica) behandelte, welches im Mittelalter zu einem maßgeblichen Lehrbuch wurde.[26] Dabei stützte er sich vor allem auf Nikomachos von Gerasa und gab dessen Ansicht über die Tonhöhen der einzelnen Planeten wieder, wonach der Saturn den tiefsten und der Mond den höchsten Ton erzeugt. Er berichtete aber auch über die gegenteilige Auffassung, die er bei Cicero fand.

Da neben Boethius auch so einflussreiche antike Autoren wie Macrobius und Martianus Capella[27] die Himmelsharmonie als Tatsache betrachteten, wurde sie in der mittelalterlichen lateinischsprachigen Gelehrtenwelt West- und Mitteleuropas zunächst allgemein akzeptiert. Pythagoras galt als ihr Entdecker und zugleich als Begründer der Musiktheorie; gelegentlich wurde die Lehre aber auch auf Orpheus als den Begründer der Musik zurückgeführt. Hinzu kam die Autorität einiger als einschlägig betrachteter Bibelstellen.[28] Regino von Prüm († 915) wies auf die Übereinstimmung von heidnischen Philosophen und christlichen Autoritäten hin.[29] So wurde die „Weltmusik“ – diese Bezeichnung bürgerte sich ein – zu einem festen Bestandteil der mittelalterlichen Musiklehre, dem man allerdings wegen seiner Praxisferne meist relativ wenig Beachtung schenkte. Im Quadrivium, der Gruppe der vier Fächer, zu denen die Musik gehörte, machten mittelalterliche Studenten damit Bekanntschaft.

Der Ausgangspunkt war gewöhnlich die Darstellung des Boethius. Eine ausführliche, wegen ihrer Originalität beachtliche Ausarbeitung der Theorie erstellte im 9. Jahrhundert der Neuplatoniker Johannes Scottus Eriugena in seinem Hauptwerk De divisione naturae (Periphyseon) und in einem Kommentar zu Martianus Capella. Er weist der „Himmelssphäre“ (Fixsternsphäre) aufgrund ihrer äußerst schnellen Bewegung den höchsten Ton zu, dem langsamen Saturn den tiefsten, worauf die Skala bis zum Mond ansteigt. In dem Kommentar ergibt die Umsetzung der Sphärenabstände zwischen dem Saturn (dem äußersten Planeten) und der Sonne sowie zwischen der Sonne und dem Mond in musikalische Intervalle je eine Oktave, also zusammen eine Doppeloktave; zwischen Saturn und Fixsternsphäre nimmt Eriugena ebenfalls eine Doppeloktave an. In Periphyseon hingegen setzt er mit Berufung auf Pythagoras die Sonne in die Mitte zwischen der Erde und der äußersten Sphäre und nimmt von der Sonne zur Erde und von der Sonne zu den Fixsternen je eine Oktave an.[30]

In der arabisch- und persischsprachigen Welt des Mittelalters war die Lehre von der Himmelsharmonie ebenfalls bekannt, so etwa bei den Brüdern der Reinheit[31] und im Sufismus von Rumi sowie der Mystik von Schihab ad-Din Yahya Suhrawardi.[32] Der berühmte Philosoph und Musiktheoretiker al-Farabi (10. Jahrhundert) lehnte sie ab.[33]

Der spätmittelalterliche Musiktheoretiker Jakobus von Lüttich versuchte die widersprüchlichen Überlieferungen zu harmonisieren. Er meinte, dass sich das System Ciceros auf den täglichen Kreisumlauf des Firmaments, dasjenige des Nikomachos auf die Eigenbewegungen der Planeten beziehe; nach dem ersten Modell komme dem Mond die kürzeste Strecke, die geringste Geschwindigkeit und damit der tiefste Ton zu, nach dem anderen sei der Mond mit einer Umlaufzeit von 27 Tagen am schnellsten und daher sein Ton der höchste, während der 30 Jahre benötigende Saturn den tiefsten Ton erzeuge.[34] Im 13. Jahrhundert begann man jedoch an der Himmelsharmonie zu zweifeln, nachdem die Schrift des Aristoteles Über den Himmel in lateinischer Übersetzung bekannt geworden war. Die scholastische Universitätswissenschaft orientierte sich zunehmend an Aristoteles. Unter dem Eindruck seiner Argumente, mit denen er die Idee abgelehnt hatte, ließen manche spätmittelalterliche Gelehrte entweder die Frage offen oder verwarfen die „Weltmusik“. Thomas von Aquin teilte Aristoteles’ Auffassung. Entschiedene Gegner der Himmelsharmonie waren Roger Bacon und Johannes de Grocheo. Dante hingegen verwendete das Motiv ausgiebig in der Göttlichen Komödie. Er trennte die Musik der sieben Planetensphären vom Gesang der Engel, den er erst im Bereich der Fixsternsphäre einsetzen ließ.[35]

Frühe Neuzeit

In der Renaissance ergriff zunächst der Humanist Coluccio Salutati († 1406) mit physikalischen Argumenten für die Gegner der himmlischen Klänge Partei.[36] Später führte jedoch die Platon-Begeisterung von Humanisten wie Marsilio Ficino dazu, dass in manchen von der pythagoreischen und platonischen Gedankenwelt inspirierten Kreisen auch die Idee der Himmelsharmonie wieder aufgegriffen wurde. Zu den Autoren, die sie beschrieben und akzeptierten, gehörten die Musiktheoretiker Franchinus Gaffurius (Franchino Gafori)[37] und Gioseffo Zarlino. Auch der Musiktheoretiker Glarean († 1563) setzte sich damit auseinander, äußerte allerdings seine Skepsis angesichts der kontroversen Auffassungen der antiken Autoren.[38] Andere Musiktheoretiker verwarfen die akustische Existenz des Himmelsklangs: Johannes Tinctoris († 1511) berief sich auf Aristoteles und Francisco de Salinas († 1590) meinte, Gott könne etwas so Sinnloses wie unhörbare Musik nicht erdacht haben.[39] Der Mathematiker, Physiker und Astronom Giovanni Battista Benedetti veröffentlichte 1585 eine eingehende Widerlegung der Himmelsmusik mit physikalischen und musikalischen Argumenten.[40]

Den Enthusiasmus, der im 16. Jahrhundert in manchen Kreisen herrschte, brachte William Shakespeare in seinem Kaufmann von Venedig zum Ausdruck:

|

Sit, Jessica. Look how the floor of heaven |

Komm, Jessica! Sieh, wie die Himmelsflur |

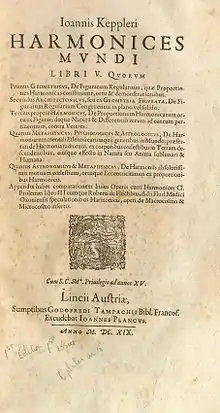

Johannes Kepler bekannte sich nachdrücklich zur pythagoreischen Tradition und versuchte sie zu erneuern, indem er ihre Grundidee auf sein heliozentrisches Modell übertrug. Dabei setzte er sich mit der Harmonik des Ptolemäus auseinander; er sah in dem griechischen Astronomen einen Vorläufer, der die Himmelsharmonie zwar geahnt, aber wegen seines falschen geozentrischen Modells nicht in der physischen Realität nachgewiesen habe. Kepler glaubte, als erster ein korrektes, detailliertes Verständnis der harmonischen Struktur des Kosmos erlangt zu haben.[42] Hinsichtlich der musikalischen Seite stützte er sich insbesondere auf die Ergebnisse des Musiktheoretikers Vincenzo Galilei, der allerdings die traditionelle pythagoreische Deutung der Beziehung zwischen Mathematik und Musik wegen unzulässiger Vereinfachung kritisiert hatte.[43] In seinem Werk Harmonice mundi („Weltharmonik“) legte Kepler 1619 sein Modell eines harmonisch geordneten Kosmos vor und versuchte die Idee der Sphärenharmonie im Rahmen seines damaligen Kenntnisstands über die Planetenbewegungen neu zu formulieren. Nach seiner Beschreibung ergibt sich aus den Bewegungen der Himmelskörper ein perennis quidam concentus rationalis, non vocalis (ein bestimmter unablässiger vernunftgemäßer, nicht akustischer Zusammenklang).[44] Er kehrte also nicht zu der alten Vorstellung zurück, dass die Planetenbewegungen einen Zusammenklang physischer Töne erzeugen, sondern meinte nur, dass sie durch Zahlenverhältnisse bestimmt seien, die denjenigen musikalischer Harmonie entsprechen. Dabei ging er nicht von den Abständen der Planeten zur Sonne aus, sondern vom Verhältnis zwischen ihrer kleinsten und größten Winkelgeschwindigkeit. Sein Anliegen war es zu zeigen, dass die Gesetze der Astronomie im Prinzip dieselben seien wie diejenigen der Musik, da beide auf denselben göttlichen Urheber zurückzuführen seien.[45]

Im 17. Jahrhundert traten u. a. der Arzt und Schriftsteller Robert Fludd und der Universalgelehrte Athanasius Kircher für eine allumfassende Weltharmonie ein, die sie detailliert beschrieben, wobei sie auch musikalische Begriffe verwendeten.[46] Sie versinnbildlichten die Weltharmonie mit einem Weltmonochord, Kircher auch mit einer Weltorgel. Im Sinne des damaligen Verständnisses der Himmelsharmonie schrieb der Musiktheoretiker Andreas Werckmeister († 1706): Die Meinung ist zwar nicht, daß die Sternen ihre natürlichen Sonos [Töne] geben müßten; sondern das ist gewiß, dass sie in ihre harmonische Proportion und Ordnung von Gott dem Schöpfer gesetzet sind und in ihrem Lauffe die Ordnung der musicalischen Proportionen und Harmonia behalten und in acht nehmen müßten.[47] Um das Thema der Weltharmonie ging es auch in der Kontroverse zwischen den Komponisten und Musikschriftstellern Johann Mattheson und Johann Heinrich Buttstedt im frühen 18. Jahrhundert. Sie stritten darüber, ob eine Identität von himmlischer und irdischer Musik behauptet werden könne mit der Begründung, dass beiden dieselbe ewige Harmonie zugrunde liegen müsse und diese sich daher überall in denselben Proportionen verwirkliche; Mattheson hielt dies für unbeweisbar. Unter einem anderen Gesichtspunkt befasste sich Isaac Newton mit dem in der antiken Sphärenharmonie-Lehre vorliegenden Modell des Sonnensystems; er sah darin eine Vorstufe seiner Erkenntnis über das Verhältnis zwischen der Gravitationskraft und dem Abstand der Massen.[48]

In der Dichtung blieb die Musik der Planeten weiterhin ein beliebtes Thema, wobei oft – wie schon bei Shakespeare – das christliche Motiv der Engelchöre mit eingeflochten wurde; so etwa in John Miltons Versepos Paradise Lost und in Oden von Klopstock.[49] Milton beschrieb die Sphärenharmonie auch in seinem lyrischen Gedicht Arcades.[50]

Für die Hochzeit des Großherzogs Ferdinando I. de’ Medici (1589) komponierten Emilio de’ Cavalieri und Cristofano Malvezzi ein Intermedium „L’armonia delle sfere“.[51] Sigmund Theophil Staden komponierte 1645 ein Stück (Aufzug) „Der sieben Tugenden Planeten, Töne oder Stimmen“. In Mozarts Azione teatrale (Einakter) „Il sogno di Scipione“ (1772; KV 126; Libretto von Pietro Metastasio) erhält Scipio Gelegenheit, die normalerweise für menschliche Ohren nicht wahrnehmbare Sphärenmusik zu hören.[52]

Moderne

Im „Prolog im Himmel“, den Goethe seinem Faust voranstellt, verkündet der Erzengel Raphael die Sphärenharmonie:

- Die Sonne tönt nach alter Weise

- in Brudersphären Wettgesang,

- und ihre vorgeschriebne Reise

- vollendet sie mit Donnergang.

An einigen Stellen seiner Gedichte spielt Rainer Maria Rilke auf die Sphärenmusik an.[53]

Der Kölner Gerichtsrat und Reichstagsabgeordnete Albert von Thimus (1806–1878) bemühte sich in seinem zweibändigen Werk Die harmonikale Symbolik des Alterthums (Köln 1868 und 1876) um die Rekonstruktion der pythagoreischen Musiklehre, verglich sie mit außereuropäischen Traditionen und versuchte die Idee, die der Sphärenharmonie zugrunde liegt, als auch für die Moderne fruchtbar zu erweisen.[54] Auf seinen Vorarbeiten und Keplers Ideen fußt die von Hans Kayser (1891–1964) erarbeitete, teilweise sehr spekulative und metaphysische „Kaysersche Harmonik“, die sich im Sinne der pythagoreischen Tradition mit dem mathematischen Aspekt der Musik befasst und eine „Harmonie der Welt“ aufzuzeigen versucht. Kaysers Nachfolger, Rudolf Haase, der an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unterrichtete, setzte diese Arbeit fort und gab ihr eine empirische Ausrichtung. Er gründete an dieser Hochschule 1967 das „Hans-Kayser-Institut für Harmonikale Grundlagenforschung“ (seit 2002 „Internationales Harmonik-Zentrum“, geleitet von Werner Schulze).

Auf konkrete Weise knüpften die Anthroposophen an das pythagoreische Konzept an. Rudolf Steiner († 1925), der Begründer der Anthroposophie, behauptete, hinter dem Begriff der Sphärenharmonie stecke eine reale, aber nicht sinnliche, sondern rein geistige Wahrnehmung, von der die Pythagoreer und auch Goethe berichtet hätten und die prinzipiell auch dem modernen Menschen zugänglich sei. Sie geschehe bei den dazu Befähigten bzw. dafür Geschulten über das „geistige Ohr“.[55]

Einige moderne Musiker zeigten sich von der Idee der Sphärenharmonie fasziniert. So schrieb Gustav Mahler über seine Achte Sinfonie: „Denken Sie sich, daß das Universum zu tönen und zu klingen beginnt. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.“[56] Der dänische Komponist Rued Langgaard schrieb 1916–1918 eine Sphärenmusik (Sfærernes Musik) für Soli, Chor und großes Orchester. Der berühmte Dirigent Bruno Walter meinte mit ausdrücklicher Berufung auf Pythagoras, die spirituell verstandene Sphärenharmonie sei eine für „reicher veranlagte Naturen“ erreichbare Realität.[57] Paul Hindemith deutete die Sphärenharmonie in dem Sinne, dass die Musik eine „in die menschliche Sphäre des Erfühlbaren versetzte“ Äußerung von „Kräften“ sei, „die denen gleichen, welche den Himmel ... in Bewegung erhalten.“[58] Er schrieb 1957 die Oper Die Harmonie der Welt, die vom Schicksal Keplers handelt, an dessen Hauptwerk ihr Titel erinnert; auch das Libretto stammt von Hindemith. Das Weltbild, das der Idee der Sphärenharmonie zugrunde liegt, spielt darin eine zentrale Rolle. Der Komponist Josef Matthias Hauer bezeichnete die Zwölftonmusik als „Offenbarung der Weltordnung, der Harmonie der Sphären“.[59]

Im März 2008 veröffentlichte der britische Musiker Mike Oldfield mit dem Album Music of the Spheres seine Interpretation der Sphärenmusik.

Neuerdings hat der Physiker Brian Greene, der zu den bekanntesten Vertretern der Stringtheorie gehört, im Rahmen einer populärwissenschaftlichen Darstellung dieser Theorie auf die musikalische Metaphorik in der Naturphilosophie zurückgegriffen. Dabei nimmt er ausdrücklich auf die Sphärenklänge der Pythagoreer und die traditionelle Idee von Harmonien in der Natur Bezug: „Mit der Entdeckung der Superstringtheorie gewinnen diese musikalischen Metaphern eine verblüffende Realität.“ Er vergleicht die von der Theorie angenommenen vibrierenden „Strings“ – dieses englische Wort bedeutet „Faden“ oder „Saite“ – wegen ihrer Schwingungsmuster mit Saiten von Musikinstrumenten und meint, der Kosmos sei unter diesem Gesichtspunkt betrachtet „nichts als Musik“.[60]

Quellensammlungen

- Joscelyn Godwin (Hrsg.): The Harmony of the Spheres. A Sourcebook of the Pythagorean Tradition in Music. Inner Traditions International, Rochester VT 1993, ISBN 0-89281-265-6.

- Bartel Leendert van der Waerden: Die Astronomie der Pythagoreer. Amsterdam 1951, S. 29–37 (Zusammenstellung und Kritik aller Quellen zur Sphärenharmonie)

Literatur

Übersichtsdarstellung

- Jean Pépin: Harmonie der Sphären. In: Reallexikon für Antike und Christentum. Band 13, Hiersemann, Stuttgart 1986, ISBN 3-7772-5006-6, Sp. 593–618

Gesamtdarstellungen und Untersuchungen

- Klaus Podirsky: Fremdkörper Erde – Goldener Schnitt und Fibonacci-Folge und die Strukturbildung im Sonnensystem. Info3-Verlag, Frankfurt 2004

- Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. Die Lehre von der Sphärenharmonie in Rom und ihre griechischen Quellen. In: Thomas Ertelt, Heinz von Loesch, Frieder Zaminer (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie. Band 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-01202-X, S. 505–634.

- Hans Schavernoch: Die Harmonie der Sphären. Die Geschichte der Idee des Welteneinklangs und der Seeleneinstimmung (= Orbis academicus. Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen. Sonderband 6). Alber, Freiburg u. a. 1981, ISBN 3-495-47459-5.

- Joachim Schulz: Rhythmen der Sterne. Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Dornach 1963

- Irini-Fotini Viltanioti: L'harmonie des Sirènes du pythagorisme ancien à Platon (= Studia Praesocratica, Bd. 7). De Gruyter, Boston/Berlin 2015, ISBN 978-1-5015-1086-1

- Hartmut Warm: Die Signatur der Sphären. Von der Ordnung im Sonnensystem. 3. Auflage, Keplerstern, Hamburg 2011, ISBN 978-3-935958-05-9

- Friedrich Zipp: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik. 2., verbesserte und ergänzte Auflage. Merseburger, Kassel 1998, ISBN 3-87537-216-6.

Weblinks

Anmerkungen

- Dafür plädiert Carl A. Huffman: Philolaus of Croton, Cambridge 1993, S. 279–283; dagegen sind Walter Burkert: Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, Nürnberg 1962, S. 328 f. und Leonid Zhmud: Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin 1997, S. 222.

- Leonid Zhmud: Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin 1997, S. 219.

- Aristoteles, De caelo 290b. Zum Archytas-Fragment siehe Carl A. Huffman: Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philosopher and Mathematician King, Cambridge 2005, S. 136–138.

- James A. Philip: Pythagoras and Early Pythagoreanism, Toronto 1966, S. 125.

- Carl A. Huffman: Archytas of Tarentum. Pythagorean, Philosopher and Mathematician King, Cambridge 2005, S. 104 ff., 136–138; vgl. 481 f.

- Walter Burkert: Weisheit und Wissenschaft, Nürnberg 1962, S. 334.

- William K. C. Guthrie: A History of Greek Philosophy, Bd. 1, Cambridge 1962, S. 299 f.; Leonid Zhmud: Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin 1997, S. 225.

- Iamblichos, De vita Pythagorica 65.

- Platon, Politeia 616b–617d (vgl. 530d); Timaios 35a–36d, 38c–39e (vgl. 47b–e, 90c–d). Siehe dazu Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 513–518.

- Walter Burkert: Weisheit und Wissenschaft, Nürnberg 1962, S. 311.

- Aristoteles, De caelo 290b–291a.

- Siehe dazu Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 567–570.

- Cicero, De re publica 6,17 f.; vgl. auch seinen Dialog De natura deorum 2,7,19; 2,46,119; 3,11,27. Siehe dazu Paul R. Coleman-Norton: Cicero and the Music of the Spheres. In: The Classical Journal 45, 1949–1950, S. 237–241.

- Plinius, Naturalis historia 2,3,6.

- Zu Plutarchs Überlegungen siehe Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 571–576.

- Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 577 ff.

- Jean Pépin: Harmonie der Sphären. In: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 13, Stuttgart 1986, Sp. 593–618, hier: 610 f.; Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 592–595.

- Zu Nikomachos siehe Flora R. Levin: The Harmonics of Nicomachus and the Pythagorean Tradition, University Park 1975.

- Zur Darstellung des Macrobius siehe Günther Wille: Musica Romana, Amsterdam 1967, S. 623–630 und Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 531–538.

- Jean Pépin: Harmonie der Sphären. In: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 13, Stuttgart 1986, Sp. 593–618, hier: 607.

- Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii 1,11–13; 1,27 f.; 2,169–202; 9,899 ff. Siehe auch Günther Wille: Musica Romana, Amsterdam 1967, S. 635 ff.

- Dominic O'Meara: Hearing the harmony of the spheres in Late Antiquity. In: Mauro Bonazzi u. a. (Hrsg.): A Platonic Pythagoras, Turnhout 2007, S. 147–161, hier: 152–157.

- Ambrosius, De Abraham 2,8,54, hrsg. von Karl Schenkl: Sancti Ambrosii opera, Teil 1 (= CSEL Bd. 32/1), Prag/Wien/Leipzig 1896, S. 499–638, hier: S. 608 Z. 7–14 und Exameron 2,2,6 f., hrsg. von Karl Schenkl: Sancti Ambrosii opera, Teil 1 (= CSEL Bd. 32/1), Prag/Wien/Leipzig 1896, S. 1–261, hier: S. 45 Z. 6 – S. 46 Z. 17. Ambrosius hat sich allerdings an anderer Stelle in positiverem Sinn geäußert, siehe Jean Pépin: Harmonie der Sphären. In: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 13, Stuttgart 1986, Sp. 593–618, hier: 616 f.

- Basilius der Große, Homilien zum Hexaemeron 3,3, hrsg. von Stanislas Giet: Basile de Césarée, Homélies sur l’Hexaéméron, 2., überarbeitete Auflage, Paris 1968, S. 200–202.

- Jean Pépin: Harmonie der Sphären. In: Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. 13, Stuttgart 1986, Sp. 593–618, hier: 615; Henri-Irénée Marrou: Une théologie de la musique chez Grégoire de Nysse? In: Jacques Fontaine, Charles Kannengiesser (Hrsg.): Epektasis, Paris 1972, S. 501–508, hier: 504–506.

- Siehe dazu Roger Bragard: L’harmonie des sphères selon Boèce. In: Speculum 4, 1929, S. 206–213.

- Zur mittelalterlichen Rezeption des Martianus Capella siehe Mariken Teeuwen: Harmony and the Music of the Spheres, Leiden 2002, S. 20–59.

- Neben Weish 11, 20 auch Hiob 38, 7, wo die Morgensterne Gott loben, und Hiob 38, 37 (in der mittelalterlichen lateinischen Vulgata-Fassung: „et concentum caeli quis dormire faciet?“, „und wer wird den Zusammenklang des Himmels zur Ruhe bringen?“); zu letzterer Stelle siehe Mary L. Lord: Virgil’s Eclogues, Nicholas Trevet, and the Harmony of the Spheres. In: Mediaeval Studies 54, 1992, S. 186–273, hier: 210–213.

- Regino von Prüm, Epistola de harmonica institutione, Kapitel 5.

- Johannes Scottus Eriugena, Periphyseon 715B–723C, hrsg. von Edouard Jeauneau: Iohannis Scotti seu Eriugenae periphyseon. Liber tertius, Turnhout 1999, S. 137–149. Zu Eriugena siehe Barbara Münxelhaus: Pythagoras musicus. Zur Rezeption der pythagoreischen Musiktheorie als quadrivialer Wissenschaft im lateinischen Mittelalter, Bonn 1976, S. 199–204; Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 623 f.

- Amnon Shiloah: L´Epitre sur la Musique des Ikhwān al-Safā. In: Revue des Etudes Islamiques. Jahrgang 1965–1967, S. 125–162 und 159–193, insbesondere S. 157 und 175.

- Jean During, Zia Mirabdolbaghi, Dariush Safvat: The Art of Persian Music, Washington (D.C.) 1991, S. 170, 179–181.

- Barbara Münxelhaus: Pythagoras musicus. Zur Rezeption der pythagoreischen Musiktheorie als quadrivialer Wissenschaft im lateinischen Mittelalter, Bonn 1976, S. 208 Anm. 2.

- Barbara Münxelhaus: Pythagoras musicus. Zur Rezeption der pythagoreischen Musiktheorie als quadrivialer Wissenschaft im lateinischen Mittelalter, Bonn 1976, S. 198 f.; Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 616 f.

- Reinhold Hammerstein: Die Musik der Engel. Untersuchungen zur Musikanschauung des Mittelalters, Bern 1962, S. 176 f.; Hans Schavernoch: Die Harmonie der Sphären, Freiburg 1981, S. 113–119.

- Claude V. Palisca: Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven 1985, S. 184 f.

- Simeon K. Heninger, Jr.: Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics, San Marino (California) 1974, S. 182 f.

- Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 618–622; Claude V. Palisca: Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven 1985, S. 166–181.

- Lukas Richter: „Tantus et tam dulcis sonus“. In: Thomas Ertelt u. a. (Hrsg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 2: Konrad Volk (Hrsg.): Vom Mythos zur Fachdisziplin. Antike und Byzanz, Darmstadt 2006, S. 505–634, hier: 631–633; Claude V. Palisca: Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven 1985, S. 181–186.

- Claude V. Palisca: Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven 1985, S. 186 f.

- Fünfter Akt, erste Szene.

- Bruce Stephenson: The Music of the Heavens. Kepler's Harmonic Astronomy, Princeton 1994, S. 5.

- Bruce Stephenson: The Music of the Heavens. Kepler's Harmonic Astronomy, Princeton 1994, S. 45.

- Kepler: Harmonice mundi 5,7.

- Daniel P. Walker: Keplers Himmelsmusik. In: Frieder Zaminer (Hrsg.): Hören, Messen und Rechnen in der frühen Neuzeit, Darmstadt 1987, S. 81–108; Hans Schavernoch: Die Harmonie der Sphären, Freiburg 1981, S. 132–147.

- Zu Fludd siehe Kathi Meyer-Baer: Music of the Spheres and the Dance of Death, Princeton 1970, S. 191–199; Hans Schavernoch: Die Harmonie der Sphären, Freiburg 1981, S. 149 f.; Simeon K. Heninger, Jr.: Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics, San Marino (California) 1974, S. 184–189. Zu Kircher siehe Felicia Englmann: Sphärenharmonie und Mikrokosmos, Wien 2006, S. 327 ff.; Friedrich Zipp: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Kassel 1998, S. 69.

- Zitiert nach Fritz Stege: Musik, Magie, Mystik, Remagen 1961, S. 148.

- Jamie James: The Music of the Spheres, New York 1993, S. 163–167.

- Friedrich Zipp: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Kassel 1998, S. 75 f., 81 f.; Hans Schavernoch: Die Harmonie der Sphären, Freiburg 1981, S. 167–169.

- John Milton: Arcades (online).

- L’armonia delle sfere (online). Siehe dazu und zur Platon-Rezeption in diesem Werk Kathi Meyer-Baer: Music of the Spheres and the Dance of Death, Princeton 1970, S. 204–207.

- Il sogno di Scipione, Libretto.

- Friedrich Zipp: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Kassel 1998, S. 111 f.

- Rudolf Haase: Geschichte des harmonikalen Pythagoreismus, Wien 1969, S. 131–135.

- Rudolf Steiner: Theosophie, 32. Auflage, Dornach 2005, S. 103 f. und Menschheitsentwicklung und Christus-Erkenntnis, 3. Auflage, Dornach 2006, S. 42 f.

- Hermann Unger: Musikgeschichte in Selbstzeugnissen, München 1928, S. 407.

- Friedrich Zipp: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Kassel 1998, S. 121 f.

- Friedrich Zipp: Vom Urklang zur Weltharmonie. Werden und Wirken der Idee der Sphärenmusik, 2., verbesserte und ergänzte Auflage, Kassel 1998, S. 126–130.

- Aufsatz von Herbert Henck über Hauers Auffassung.

- Brian Greene: Das elegante Universum, München 2006, S. 163.