Präsidentschaftswahl in Polen 1995

Die Präsidentschaftswahl in Polen 1995 war die Volkswahl des polnischen Staatsoberhaupts am 5. und 19. November 1995. In der Stichwahl setzte sich der Sozialdemokrat Aleksander Kwaśniewski gegen den Amtsinhaber Lech Wałęsa durch und wurde für eine fünfjährige Amtszeit zum Präsidenten der Republik Polen gewählt.

| ‹ 1990 • | ||

|---|---|---|

| Präsidentschaftswahl in Polen | ||

| 5. November 1995 (erster Wahlgang) | ||

| 19. November 1995 (zweiter Wahlgang) | ||

|

Sozialdemokratie der Republik Polen | |

| Aleksander Kwaśniewski | ||

| Stimmen | 9.704.439 | |

| 51,72% | ||

|

parteilos | |

| Lech Wałęsa | ||

| Stimmen | 9.058.176 | |

| 48,28% | ||

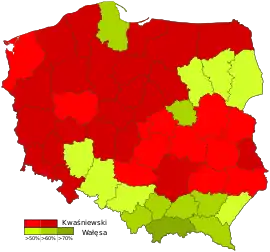

| Wahlergebnisse nach Woiwodschaft | ||

| ||

| Präsident der Dritten Polnischen Republik | ||

Hintergrund

Die fünfjährige Amtszeit des am 9. Dezember 1990 gewählten Präsidenten Wałęsa fing am 22. Dezember 1990 an und sollte am 22. Dezember 1995 ablaufen. Entsprechend der Verfassung rief der Sejmmarschall Józef Zych die Volkswahl für den 5. November 1995 aus. Die damaligen Wahlregeln entsprachen der Verfassungsnovelle von 1992 („kleine Verfassung“) und gelten grundsätzlich bis heute fort. Mit dem aktiven Wahlrecht waren alle bei den Parlamentswahlen wahlberechtigten Bürger ausgestattet und mit dem passiven Wahlrecht diejenigen, die außerdem bis zum Tag der Wahl 35 Lebensjahre vollendet haben. Die Wahlvorschläge mussten eine schriftliche Unterstützung von mindestens einhunderttausend wahlberechtigten Bürgern vorweisen. Sollte am ersten Wahltag kein Kandidat über die notwendige Mehrheit von über 50 % der abgegebenen Stimmen verfügt haben, müsste eine zweite Wahlrunde ausgerufen werden, die zwei Wochen nach dem ersten Wahltag stattfinden sollte. Zu dieser wären die beiden Kandidaten zugelassen, die in der ersten Wahlrunde die meisten Stimmen erhalten haben (Stichwahl). Die Feststellung der Gültigkeit der Wahl oblag dem Obersten Gericht und die Vereidigung des Präsidenten der Nationalversammlung.

Die aus der „Solidarität“–Bewegung entstandenen politischen Parteien konnten sich im Vorfeld der Wahl nicht auf eine Person einigen und schlugen mehrere Kandidaten vor, deren Anzahl sich infolge der Verhandlungsgespräche unter der Schirmherrschaft des Prälaten Józef Maj („Konvent zur Heiligen Katharina“) nur unwesentlich reduziert hat. Demgegenüber stand die Geschlossenheit der Linken um den Parteivorsitzenden Aleksander Kwaśniewski.

Die Wahl

Kandidaten

Leszek Bubel

Leszek Bubel.jpg.webp) Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke Lech Kaczyński

Lech Kaczyński.jpg.webp) Jacek Kuroń

Jacek Kuroń Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski_(cropped).jpg.webp) Andrzej Lepper

Andrzej Lepper Marek Markiewicz

Marek Markiewicz R. Leszek Moczulski

R. Leszek Moczulski Jan F. Olszewski

Jan F. Olszewski Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak Jan Pietrzak

Jan Pietrzak Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Folgende Kandidaten konnten in der angesetzten Frist 100.000 Unterschriften der Wahlberechtigten vorweisen und durften nach der Verifizierung dieser durch den Wahlausschuss an der ersten Wahlrunde teilnehmen:

- Leszek Bubel (* 1957) – Goldschmied, Journalist, Verleger, ehemaliger Sejm-Abgeordneter (1991–1993), selbsternannter „Führender Antisemit der Republik“

- Hanna Gronkiewicz-Waltz (* 1952) – habilitierte Juristin, Präsidentin der Zentralbank (seit 1992), Professorin für Verwaltungsrecht (seit 1994), Mitglied der Gewerkschaft „Solidarność“ (seit 1980), konservative Politikerin

- Janusz Korwin-Mikke (* 1942) – Philosoph, Kolumnist, libertärer Politiker (Union für Realpolitik)

- Tadeusz Koźluk (* 1930) – promovierter Jurist, Rektor einer Privathochschule

- Jacek Kuroń (1934–2004) – Historiker, Sejm-Abgeordneter für die sozialliberale Freiheitsunion (ab 1989), Bürgerrechtler, ehemaliger Minister für Arbeit und Soziales (1989–1990 und 1992–1993), ehemaliger Aktivist der Gewerkschaft „Solidarność“ und Oppositioneller, früherer Erzieher in der Pfadfinderbewegung, ehemaliges Mitglied der PVAP (1952–1953 und 1956–1964)

- Lech Kaczyński (1949–2010) – habilitierter Jurist, ehemaliger Senator (1989–1991), ehemaliger parteiloser Sejm-Abgeordneter (1991–1993), ehemaliger Berater des Präsidenten Wałęsa, ehemaliger Aktivist der Gewerkschaft „Solidarność“ und Oppositioneller, unterstützt von der liberal-konservativen Zentrumsallianz

- Aleksander Kwaśniewski (* 1954) – Volkswirt (ohne Diplomabschluss), Parteivorsitzender der Sozialdemokratie der Republik Polen (seit 1990), ehemaliges Mitglied der PVAP (1977–1990), Aktivist und zeitweise Vorsitzender der Parteijugendorganisation

- Andrzej Lepper (1954–2011) – Landwirt, Unternehmer, Vorsitzender der Gewerkschaft „Selbstverteidigung“ (seit 1992), ehemaliges Mitglied der PVAP (1978–1980)

- Marek Markiewicz (* 1952) – Jurist, Rechtsanwalt, Journalist, ehemaliger Aktivist der Gewerkschaft „Solidarność“ und Oppositioneller, ehemaliger Sejm-Abgeordneter (1991–1993), ehemaliger Vorsitzender des Medienrates (1993–1994)

- Robert Leszek Moczulski (* 1930) – Jurist, Historiker und Journalist, ehemaliger Sejm-Abgeordneter (1991–1993) und nationalistischer Oppositioneller (Konföderation des Unabhängigen Polens), ehemaliges Mitglied der PVAP (1949–1950)

- Jan Ferdynand Olszewski (1930–2019) – Jurist, Rechtsanwalt, Vorsitzender der konservativen Bewegung für den Wiederaufbau Polens (seit 1995), ehemaliger Oppositioneller, ehemaliger Ministerpräsident (1991–1992), Freimaurer

- Waldemar Pawlak (* 1959) – Landwirtschaftsmaschinentechniker, Landwirt, Vorsitzender der Polnischen Bauernpartei, Abgeordneter im Sejm (seit 1989), ehemaliger Ministerpräsident (1992 und 1993–1995)

- Bogdan Pawłowski (* 1945) – Sportwissenschaftler, Bauunternehmer, ehemaliges Mitglied der PVAP (1968–1974)

- Jan Pietrzak (* 1937) – Satiriker, Kabarettist

- Kazimierz Piotrowicz (* 1944) – Bronzegießer, Unternehmer

- Lech Wałęsa (* 1943) – Elektriker, amtierender Präsident der Republik Polen, ehemaliger Vorsitzender der Gewerkschaft „Solidarność“ (1980–1990) und Oppositioneller, Friedensnobelpreisträger (1983)

- Tadeusz Zieliński (1926–2003) – habilitierter Jurist, Titularprofessor, amtierender Beauftragter für Bürgerrechte, ehemaliger Senator (1989–1991), unterstützt durch die sozialdemokratische Arbeitsunion

Ein weiterer Kandidat reichte die Unterschriften fristgerecht ein, wurde jedoch nach der Prüfung von der Wahl ausgeschlossen, da die Unterlagen formale Mängel aufwiesen:

- Bolesław Tejkowski (* 1933) – Bauingenieur, Soziologe, Gründer der rechtsradikalen „Polnischer Völkischer Gemeinschaft“ (1990), in den 1970er Jahren politisch-religiöser Aktivist (slavischer Neopaganismus), ehemaliges Mitglied der PVAP (1951–1957)

Kandidaturverzicht

Von den insgesamt siebzehn zugelassenen Kandidaten haben vier noch vor dem ersten Wahlgang auf die Kandidatur verzichtet:

- Robert Leszek Moczulski, Marek Markiewicz und Bogdan Pawłowski zugunsten vom Amtsinhaber Lech Wałęsa

- Lech Kaczyński zugunsten von Jan Ferdynand Olszewski

Somit kandidierten im ersten Wahlgang dreizehn Personen für das Amt des Präsidenten.

Die Abstimmung

| Wahlgang | Kandidat | Stimmenzahl | % der gültigen Stimmen | Unterstützende Partei |

|---|---|---|---|---|

| 1. Wahlgang, 5. November 1995 | ||||

| Leszek Bubel | 6 825[1] | 0,04 % | ||

| Hanna Gronkiewicz-Waltz | 492 628[1] | 2,76 % | ||

| Janusz Korwin-Mikke | 428 969[1] | 2,40 % | UPR | |

| Tadeusz Koźluk | 27 259[1] | 0,15 % | ||

| Jacek Kuroń | 1 646 946[1] | 9,22 % | UW | |

| Aleksander Kwaśniewski | 6 275 670[1] | 35,11 % | SdRP | |

| Andrzej Lepper | 235 797[1] | 1,32 % | Samoobrona | |

| Jan Olszewski | 1 225 453[1] | 6,86 % | RdR | |

| Waldemar Pawlak | 770 419[1] | 4,31 % | PSL | |

| Jan Pietrzak | 201 033[1] | 1,12 % | ||

| Kazimierz Piotrowicz | 12 591[1] | 0,07 % | ||

| Lech Wałęsa | 5 917 328[1] | 33,11 % | ||

| Tadeusz Zieliński | 631 432 | 3,53 % | UP | |

| Ungültige Stimmen | 330 868[1] | |||

| Da keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreichte, wurde für den 19. November 1995 der 2. Wahlgang verordnet, zu dem Aleksander Kwaśniewski und Lech Wałęsa zugelassen waren.[1] | ||||

| 2. Wahlgang, 19. November 1995 | Aleksander Kwaśniewski | 9 704 439[2] | 51,72 % | SdRP |

| Lech Wałęsa | 9 058 176[2] | 48,28 % | ||

| Ungültige Stimmen | 383 881[2] | |||

| Damit wurde Aleksander Kwaśniewski zum Präsidenten der Republik Polen gewählt.[2] | ||||

Nach der Wahl

Nach der Wahl hatte zum ersten Mal die Feststellung der Wahlgültigkeit durch das Oberste Gericht zu erfolgen. Die Wahlergebnisse wurden von zahlreichen Wahlberechtigten angefochten, die Einzel- und durch die Medien organisierte Sammelklagen eingereicht hatten. Hauptsächlich wurde bemängelt, dass der offizielle Wahlaushang beim Kandidaten Aleksander Kwaśniewski über „Hochschulbildung“ informierte, während dieser sein Studium nicht mit einem Diplom abschloss. Die Kammer für Verwaltungswesen des Obersten Gerichts nahm dies zur Kenntnis, urteilte jedoch am 9. Dezember 1995 bei fünf Sondervoten, dass die Wahl gültig gewesen ist. Sie stellte fest, dass die Angabe keinen wesentlichen Einfluss auf das Wahlverhalten ausüben konnte, zumal die Kontroversen um den Abschluss Kwaśniewskis bereits vor der ersten Wahlrunde öffentlich thematisiert wurden.[3]

Am 23. Dezember 1995 legte Kwaśniewski gegenüber der Nationalversammlung den Amtseid ab. Gleichzeitig wurde sein Abgeordnetenmandat von Amts wegen für erloschen erklärt.[4]

Fußnoten

- Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 5 listopada 1995 r. In: Dziennik Ustaw, sejm.gov.pl. 7. November 1995, abgerufen am 23. Dezember 2012.

- Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r. In: Dziennik Ustaw, sejm.gov.pl. 20. November 1995, abgerufen am 23. Dezember 2012.

- Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1996/1/1 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1996/1/2. In: Orzecznictwo Sądu Najwyższego (sygn. akt III SW 1102/95). 9. Dezember 1995, abgerufen am 29. Dezember 2012.

- Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Kwaśniewskiego. In: Monitor Polski, sejm.gov.pl. 23. Dezember 1995, abgerufen am 23. Dezember 2012.