Nordstrand

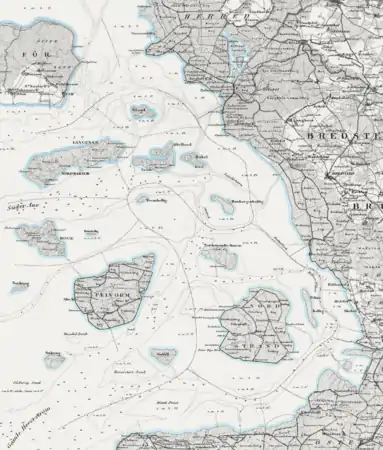

Nordstrand (/nɔɐtˈʃtʁant/, nordfriesisch: di Ströön[1]) ist eine eingedeichte Halbinsel im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Sie liegt vor Husum im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und war bis 1987 eine Marschinsel.

Geographie

Nordstrand bildet mit Ausnahme des eigenständigen Elisabeth-Sophien-Kooges und unter Einschluss der Hallig Nordstrandischmoor die gleichnamige Gemeinde Nordstrand.

Als einer der Überreste der im 17. Jahrhundert teilweise untergegangenen Insel Strand, deren Westteil das heutige Pellworm bildet, war Nordstrand ursprünglich eine Insel. 1906/07 wurde Nordstrand dann erstmals durch einen rund 2,6 Kilometer langen niedrigen Damm mit dem Festland verbunden. Dieser Damm diente ausschließlich dem Küstenschutz und war nicht befahrbar. Fußgänger konnten ihn allerdings bei Niedrigwasser überqueren. 1933/35 erfolgte der hochwasserfreie Ausbau des Nordstrander Dammes: Eine rund 4,3 Kilometer lange Straße (einschließlich der Auffahrtrampen) verbindet seitdem Nordstrand mit dem Festland. Der autogerechte Ausbau des Dammes erfüllte einen langgehegten Nordstrander Wunsch. Er machte die Insulaner fortan unabhängig von tide- und witterungsabhängigen Schiffsverbindungen zum Festland und trägt seitdem nachhaltig zur wirtschaftlichen Entwicklung der landfest gemachten Insel bei.[2]

Seit der Fertigstellung des Beltringharder Kooges im Jahr 1987 verfügt Nordstrand über eine wesentlich größere Festlandanbindung und ist damit eine Halbinsel, die von drei Seiten vom Meer umgeben ist. Die Fläche der ehemaligen Insel betrug 48,6 km² (einschließlich der Gemeinde Elisabeth-Sophien-Koog, jedoch ohne die zur Gemeinde Nordstrand gehörige Hallig Nordstrandischmoor). Vom Beltringharder Koog mit einer Fläche von insgesamt 35,41 km² wurden 12,17 km² der Gemeinde Nordstrand zugeschlagen.

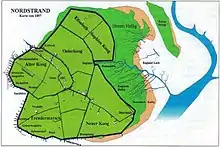

Nordstrand ist in folgende Köge eingeteilt:

| Koog | früherer Name | Eindeichung | Fläche km² | Bevölkerung |

| Elisabeth-Sophien-Koog1 | Christianskoog | 1771 | 4,78 | … |

| Alter Koog | Friedrichskoog | 1654 | 6,47 | … |

| Osterkoog | Marie-Elisabeth-Koog | 1657 | 5,36 | … |

| Trendermarschkoog | Trindermarsch-Koog | 1663 | 7,93 | … |

| Neukoog | Neuer Koog | 1691 | 6,46 | … |

| Morsumkoog | 1866 | 7,65 | … | |

| Pohnshalligkoog | 1924 | 7,95 | … | |

| Beltringharder Koog2 | 1987 | 35,413 | … | |

| Nordstrand (Halbinsel) | 46,604 | 22575 | ||

Geschichte

Bis zur Burchardiflut

Noch um das Jahr 1200 gehörte das heutige Nordstrand zu einer großen eingedeichten Halbinsel, deren Hauptort das später untergegangene Rungholt war. Sie lag nördlich der drei nunmehr zur Halbinsel Eiderstedt vereinigten Inseln Utholm, Everschop und Eiderstedt und füllte den größten Teil der heutigen Husumer Bucht aus. Nach dem Erdbuch von Waldemar II. hatte diese Halbinsel 59 Kirchen und Kapellen in fünf Harden.

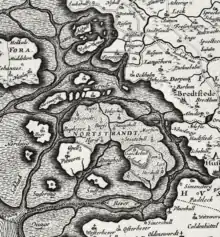

Die Fluten des 14. Jahrhunderts und besonders die vom 15./16. Januar 1362, die Zweite Marcellusflut oder „Erste Mandränke“, führten zur Gestaltung der hufeisenförmigen Insel Strand, deren Abstand zum Festland durch die Vertiefung des Heverstroms immer größer wurde. Die beiden Enden des Hufeisens bildeten die späteren Inseln Nordstrand und Pellworm, während das heutige Nordstrandischmoor als wüstes, unbewohntes Hochmoor in deren Mitte lag. Das alte Nordstrand wurde durch die Flut vom 11. November 1436 durchbrochen, aber die Lücke schlickte in den ruhigen Folgejahren wieder zu und wurde 1551 abermals eingedeicht.

So blieb es bis zum 11. Oktober 1634: An diesem Tag verursachte in einer einzigen Nachtstunde die später Burchardiflut genannte Sturmflut erhebliche Zerstörungen.[4] Von Strand blieben die Inseln Nordstrand und Pellworm sowie die Hallig Nordstrandischmoor übrig. In kurzer Zeit wurden 20 Kirchspiele mit 19 Kirchen, 1.332 Häusern und 30 Windmühlen vernichtet, mehr als 6.400 Menschen starben; nur 2.633 Menschen überlebten die Katastrophe. Vor dieser Flut hatte Strand eine Fläche von rund 22.000 Hektar, um 1905/06 war das eingedeichte Gebiet nur noch 9.000 Hektar groß.

Nach der Burchardiflut

Nach der Flut war die Bevölkerungszahl auf den verbliebenen Inseln stark reduziert; Nordstrand war wirtschaftlich ruiniert. Die Einwohner flüchteten auf das höhergelegene Nordstrandischmoor, siedelten auf dem Festland oder wanderten bis in die Niederlande oder die Uckermark aus, während die Reste Alt-Nordstrands schutzlos der See preisgegeben wurden. Den Bewohnern des gleichermaßen betroffenen Pellworm gelang es schnell, ihre Insel wieder zu schützen und neu einzudeichen. Die schwerer getroffenen Überlebenden des östlichen Teils der Insel wären auf obrigkeitliche Hilfe angewiesen gewesen, die jedoch ausblieb, weil der Dreißigjährige Krieg alle Mittel band. Der Meeresstrom der Norderhever zerstörte in den folgenden Jahrzehnten die Landbrücke zwischen Nordstrand und Pellworm endgültig. Die alten Deiche und Warften, die auf der Karte von 1650 noch zu erkennen sind, zerfielen. Aus Kulturland wurde Watt. Nur drei Kirchspiele, die beiden Pellwormer und Odenbüll auf dem heutigen Nordstrand, blieben mit ihren Kirchen bestehen.

1652 unterschrieb der Gottorfer Herzog Friedrich III. einen Freibrief, damit die Insel Nordstrand wieder eingedeicht werde. Mit diesem Oktroy erlangte der Brabanter Unternehmer Quirinus Indervelden als Deichgraf weitgehende Rechte auf der Insel, die er vor dem Meer schützen sollte. Er gewährte Indervelden und seinen Mitpartizipanten, die zu einem großen Teil aus dem jansenistischen Kreisen stammten,[5] das Eigentumsrecht am gesamten Land, was zu bitteren Protesten der übriggebliebenen nordfriesischen Inselbewohner führte, die nun auch noch den Rest ihres Besitzes verloren. Anstatt sich als Tagelöhner am Bau des neuen Deichs zu beteiligen, verließen viele das Land. Ihre Sprache, das Strander Friesisch, starb aus. Die vor allem aus Flandern und Brabant[6] stammenden katholischen Deichbauer genossen Religionsfreiheit, eine zeitlich begrenzte Abgabenfreiheit und durften selbst Gerichtswesen, Polizei, Verwaltung und Außenhandel der Insel organisieren. Militärische Zwangseinquartierungen waren ausgeschlossen.

Die eingewanderten Deichbauarbeiter konnten 1654 den ersten neuen Koog, den Friedrichs- oder Alterkoog, gewinnen. Obwohl eine schwere Sturmflut 1655 mehrere neu gebaute Dämme und Deiche zerstörte, gelang es doch in den folgenden Jahren, weitere Gebiete zu erschließen: 1657 den Maria-Elisabeth-Koog, den heutigen Osterkoog, 1663 den Trindermarsch-Koog und 1691 den Neuen Koog. 1739 wurde der Christianskoog gewonnen. Der Deich wurde jedoch 1751 wieder zerstört. Deichgraf Indervelden, der Enkel von Quirinus Indervelden, musste finanziell ruiniert die Insel verlassen. Den Oktroy übernahm Jean Henri Desmercières. Er ließ den Christianskoog 1768 neu eindeichen und nach seiner Frau Elisabeth-Sophien-Koog nennen. Der Oktroy selbst blieb über zweihundert Jahre in Kraft. Er verlor erst 1866 seine Gültigkeit, als Preußen nach dem Deutschen Krieg in der neugegründeten Provinz Schleswig-Holstein und somit auch in Nordfriesland das Preußische Landrecht einführte.

1952 wurde auf Nordstrand eine dänische Inselschule errichtet[7], die später jedoch wieder aufgegeben wurde.

Religion

In der Reformationszeit gehörte Nordstrand zu den ersten Gebieten in Schleswig-Holstein, in denen sich die lutherische Lehre durchsetzte. Bereits 1526 gab es mehrere evangelische Prediger.[8]

Der nach der Burchardiflut erteilte Oktroy war mit der Erlaubnis der Gründung einer katholischen Gemeinde für die beim Deichbau beschäftigten niederländischen Katholiken verbunden. Am 26. Mai 1662 wurde der Grundstein für die St. Theresienkirche gelegt. Seelsorgerlich betreut wurde die katholische Gemeinde mit Priestern aus dem Erzbistum Utrecht. Gleichzeitig waren die katholischen Hauptpartizipanten Patronen des letzten verbliebenen evangelisch-lutherischen Kirchspiels, der St. Vinzenz-Kirche in Odenbüll.

Nachdem das Erzbistum Utrecht 1723 von Rom exkommuniziert wurde, teilte sich die katholische Gemeinde. Die Theresienkirche verblieb auf Befehl der Regierung beim Bistum Utrecht. Erst 1920 gab die Gemeinde ihre Zugehörigkeit zur Alt-Katholischen Kirche der Niederlande auf. Seitdem gehört sie als nördlichste und zugleich älteste Gemeinde zur Alt-Katholischen Kirche in Deutschland. Die römisch-katholische Gemeinde durfte erst 1868 eine eigene Kirche errichten.

Heute gibt es auf Nordstrand eine evangelische Kirchengemeinde (St. Vinzenz), eine römisch-katholische (St. Knud) und eine alt-katholische Pfarrgemeinde (St. Theresia).

Wirtschaft und Verkehr

Die wichtigsten Wirtschaftszweige auf Nordstrand sind Landwirtschaft und Tourismus.

Der öffentliche Personennahverkehr wird mit Bussen durchgeführt, die meist über den Nordstrander Damm verkehren und Husum erreichen. Von wirtschaftlicher und touristischer Bedeutung ist der Hafen Strucklahnungshörn, von dem aus regelmäßige Fährverbindungen zur Nachbarinsel Pellworm mit der Fahrzeug- und Personenfähre Pellworm I der Neue Pellwormer Dampfschiffahrts-GmbH sowie saisonabhängige Verbindungen mit Ausflugsschiffen in die nordfriesische Insel- und Halligwelt bestehen. Außerdem besteht eine Schnellbootverbindung mit der Adler-Express zwischen Strucklahnungshörn, Pellworm, Hooge, Amrum und Sylt.

Übersicht über den Hafen Strucklahnungshörn

Übersicht über den Hafen Strucklahnungshörn

Rettungsstation der DGzRS

Seit 1964 hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) eine Rettungsstation im Fährhafen von Strucklahnungshörn. Für die Seenotrettung im Wattenmeer von Nordfriesland stationierte die DGzRS einen Seenotrettungskreuzer neben dem Fähranleger.

Essen und Trinken

Laut Überlieferung gilt Nordstrand als Ursprungsort des alkoholischen Getränkes Pharisäer.

Söhne und Töchter der Insel

- Anton Heimreich (1626–vor Oktober 1685), Pastor auf Nordstrandischmoor und Verfasser der Nordfresischen Chronik

- Ludwig Ingwer Nommensen (1834–1918), deutscher Missionar, der durch seine Tätigkeit unter den Batak auf Sumatra bekannt wurde

- Andreas Busch (Historiker) (1883–1972) war ein deutscher Bauer und Heimatforscher.

- Max Christiansen-Clausen (1899–1979; bis 1946: Max Gottfried Friedrich Clausen), deutscher Kommunist und Funker der Hauptverwaltung für Aufklärung im Generalstab der Roten Armee

- Anke Gravert (1935–2021), deutsche Politikerin (CDU)

- Peter Harry Carstensen (* 1947), ehemaliger schleswig-holsteinischer Ministerpräsident

- Hans-Peter Strenge (* 1948), Verwaltungsjurist, von 1984 bis 1995 Bezirksamtsleiter in Hamburg-Altona

- Sabine Andresen (* 1966), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin

Weitere mit Nordstrand verbundene Personen

- Christian de Cort, auch Chrétien de Cort (* 1608/1609 in Hilvarenbeek (Nordbrabant); † 1669 auf Nordstrand), war ein katholischer Priester und Erbauer der St.-Theresien-Kirche auf Nordstrand.

- Hannes Nygaard, eigentlich Rainer Dissars-Nygaard (* 1949 in Hamburg), ist ein deutscher Schriftsteller, Autor von Kriminalromanen und Unternehmensberater. Er lebt auf Nordstrand.

Literatur

- Peter Schmidt-Eppendorf: Von der Propstei Strand zum Seeheilbad: Nordstrand. In: Thomas Steensen (Hrsg.): Das große Nordfriesland-Buch. Hamburg 2000, S. 462–467.

Weblinks

Einzelnachweise

- Nordfriesland-Karte. Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt 2011, ISBN 978-3-88007-371-5.

- Holger Sethe: Der Bau des Dammes - die Entstehung des Schachtes. In: Arbeitsgemeinschaft Wobbenbüller Chronik: Nordstrander Damm, Wobbenbüller Schacht. Bredstedt 1993.

- „Nordfriesland – früher und heute“, Ingenieurbüro Strunk-Husum, Druck Bogdan Gisevius, Berlin West (mit Karten von Nordfriesland um 1240, 1634 und heute, die der Husumer Kartograph Johannes Mejer 1649 erstellt hatte).

- Georg Quedens: Die Halligen. 21. Auflage. Breklumer Verlag, Breklum 2010, ISBN 3-7793-1114-3, S. 20.

- Ernst-Wilhelm Heese: Der Jansenismus und Nordstrand; Nordstrand 1982 (ohne Seitenzahlen)

- Katholische Kirchengemeinde St. Knud, Nordstrand

- Nordstrand danske Skole (mit Foto). In: Vilhelm La Cour (Hrsg.): Grænsevagten. 1. März 1954, S. 72–73.

- Erik Pontoppidan: Kurtz gefaste Reformations-Historie Der Dänischen Kirche / Aus bewährten Urkunden / anfangs in Dänischer Sprache zusammen getragen, itzo, als eine Probe der zuerwartenden ANNALIUM ECCLESIÆ DANICÆ Dem Teutschen Leser mitgetheilet; Lübeck 1734; S. 159