Maschinenelement

Maschinenelemente sind Bauteile oder Bauprinzipien, die in unterschiedlichen Maschinen und Geräten jeweils gleiche oder ähnliche Funktionen erfüllen und daher immer wieder in gleicher oder ähnlicher Form vorkommen.[1] [2] Zu den Verbindungselementen, die eine Hauptgruppe der Maschinenelemente bilden, gehört z. B. als Bauteil eine Schraube und als Bauprinzip das Löten.

Der Begriff bezieht sich zwar auf Maschinen, doch kommen Maschinenelemente außer in Maschinen und Geräten auch in Apparaten und Anlagen der Verfahrenstechnik und im Ingenieurbau vor.

Schrauben und ähnliche relativ kleine Bauteile sind in fast allen ihren Eigenschaften (oftmals inkl. des Werkstoffs, aus denen sie bestehen, und physikalischer Eigenschaften, wie z. B. der individuellen Mindest-Festigkeit) genormt und lassen sich folglich zur Verwirklichung des ökonomisch günstigen Prinzips Austauschbau gesondert fertigen und verfügbar halten. Sie werden i. d. R. nach Größe abgestuft in Katalogen angeboten.

Bauprinzipien wie Löt-, Schweiß- und weitere stoffliche Verbindungen sind nicht gegenständlich aber in ihren Ausführungen, Werkstoffeigenschaften o. ä. normierbar. In Lehrbüchern sind sie übersichtlich in Konstruktionskatalogen dargestellt.

Die Maschinenelemente Achsen und Wellen sind Beispiele für den Übergang zwischen Bauteil und Bauprinzip. Sie existieren nicht als Norm- bzw. Katalogteil. Sie sind ein Bauprinzip, bei denen aber Geometrien und Abmessungen von Anschlussflächen genormt sind, damit ein Austauschbau mit anderen Maschinenelementen und -teilen möglich ist. Die auf Achsen und Wellen gesetzten Wälzlager sind wiederum Bauteile, die sowohl in Normblättern als auch in Teile-Katalogen aufgeführt sind.

Es gibt auch ziemlich komplexe Maschinenelemente, wie z. B. ein Getriebe, das sich der Hersteller-übergreifenden Massenfertigung und dem Prinzip Austauschbau entzieht. Ein Zahnradgetriebe wird z. B. dennoch als Maschinenelement im Zusammenhang mit seiner Funktion als Umformerelement für Drehung und Drehmoment bezeichnet, wenn also die Maschinenelement-Bedeutung Bauprinzip (oder Konstruktionsprinzip) im Vordergrund steht. Das ist unabhängig davon, dass im Inneren dieses Getriebes noch andere Maschinenelemente existieren wie z. B. ein bestimmtes Bauprinzip der Verzahnung.

Der Begriffsteil Element nimmt oft Bezug auf ein kleinst mögliches Teil. Hier ist aber die kleinst mögliche und sinnvolle Organisationseinheit, die für die Funktion und die arbeitsteilige Herstellung technischer Objekte von Vorteil ist, gemeint. So wird eine Fahrradkette, die aus den Teil-Elementen Bolzen, Hülsen und Laschen zusammengesetzt ist, als Ganzes als Maschinenelement in einem Fahrrad behandelt.

Das Fach Maschinenelemente in der Ausbildung zum Ingenieur:[3]

Eine Maschine ist meistens zu komplex, um vom Student bereits verstanden zu werden. Im deutschsprachigen Raum wird er traditionell zunächst mit deren besser überschaubaren Komponenten bekannt gemacht, mit deren Kenntnis es ihm leichter fällt, eine vollständige Maschine zu erfassen. Das Fach Maschinenelemente wird zu einem frühen Bindeglied zwischen den ebenfalls im Grundstudium gelehrten Fächern Mathematik, Physik (insbesondere Technische Mechanik), Werkstoffkunde u. a. (inkl. der eher handwerklichen Fächer Darstellende Geometrie und Technisches Zeichnen) und den Spezialfächern, die der Student entsprechend der von ihm gewählten Fachrichtung im Hauptstudium besucht.

Der Student lernt nicht nur eine lose Gruppe von von ihm später immer wieder verwendeten Bauelementen kennen, sondern erwirbt auch Verständnis technischer Zusammenhänge. Man strebt heute nicht mehr einen möglichst weitreichenden Katalog von Maschinenelementen an, sondern bemüht sich schon im Grundstudium darum, ingenieurwissenschaftliche Grundlagen und eine zusammenhängende Struktur in den Maschinenelementen zu vermitteln. Im Fach Maschinenelemente wird im kurz vorher (manchmal auch zeitlich parallel) gehörten Fach Technische Mechanik bei der Behandlung von relativ komplexen, von der Normung nicht oder wenig erfassten Bauelementen technisches Grundwissen (insb. über Festigkeit und Verformung) angewendet, sowohl in den Vorlesungen als auch in den sie begleitenden Übungen.

Gliederung

Allgemeines

Die Einteilung von Maschinenelementen in Handbüchern, Tabellen oder Lehrbüchern beginnt in der Regel mit den Verbindungselementen. Wegen der Mannigfaltigkeit der Maschinenelemente ist darüber hinaus aber bisher keine einheitliche Gliederung entstanden. Sie werden oft ohne erkennbares Systematisierungs-Kriterium in beliebiger Reihenfolge behandelt. Lehrbücher lassen gelegentlich den Arbeits-Schwerpunkt ihrer Autoren erkennen, weil einige Maschinenelemente nur kurz oder gar nicht behandelt sind.

Einen Vorschlag für eine grundlegende Systematisierung hat Karl Kutzbach bereits 1927 gemacht.[4] Siegfried Hildebrand hat ihn 1968 bei der Gliederung der feinmechanischen Bauelemente aufgegriffen.[5] Seine Gliederung bezieht sich zwar vorwiegend auf den Feingerätebau, enthält aber von wenigen Ausnahmen abgesehen alle im allgemeinen Maschinenbau vorkommenden Maschinenelemente. Die Elemente dort haben i. d. R. größere Abmessungen, sind aber den hier behandelten im Prinzip ganz gleich.[Anm. 1]

In den fünf im Abschnitt Literatur angegebenen Werken mit dem Titel Maschinenelemente oder -teile (z. T. in mehreren Bänden) werden je 10 bis 15 verschiedene Maschinenelemente (Bauteile oder Bauprinzipien) aufgezählt. Abgesehen davon, dass nicht immer gleiche Bezeichnungen verwendet werden, kommen nur fünf Maschinenelemente bzw. -elementegruppen in allen fünf Werken vor. Diese sind:

Eine Gliederung aus dem allgemeinen Maschinenbau

Eine relativ ausführliche und mehrstufige Gliederung ist die folgende, aus dem Lehrbuch von Horst Haberhauer (siehe Literatur, am Ende der Aufzählung) entnommene:

Verbindungselemente

- Schweißverbindungen

- Löt- und Klebeverbindungen

- Reib- und Formschlussverbindungen

- Nietverbindungen

- Schraubenverbindungen

- Elastische Verbindungen (hier sind die Federn aufgeführt, die in anderen Gliederungen als Speicherelemente aufgefasst werden)

Dichtungen

- Dichtungen zwischen ruhenden Bauteilen

- Dichtungen zwischen bewegten Bauteilen

Elemente der drehenden Bewegung

- Achsen und Wellen

- Gleit- und Wälzlager

- Kupplungen und Bremsen

Elemente der geradlinigen Bewegung

- Paarung ebener und zylindrischer Flächen

Elemente zur Übertragung gleichförmiger Drehbewegungen

- Zahnradgetriebe

- Reibradgetriebe

- Zugmittelgetriebe

Eine Gliederung aus der Feinmechanik

Aus der Maschinenbau-Fachrichtung Feinmechanik bzw. Feingerätetechnik sind bisher nur die o. g. Gliederung von Hildebrand und die seines Schülers Werner Krause (Ingenieur, * 1937) (siehe Abschnitt Literatur) bekannt.

Im Folgenden ist die Gliederung von Hildebrand dargestellt. Sie ist systematischer und stärker gegliedert (z. B. von nur zwei bzw. drei Hauptgruppen ausgehend) als die oben dargestellte. Alle darin enthaltenen Kategorien werden genannt. Hingegen werden ihnen von den einzelnen Maschinenelementen (Bauteilen und Bauprinzipien) wegen derer Vielzahl nur jeweils einige Beispiele beigefügt. Die nicht-mechanischen Elemente werden weggelassen, bzw. es wird kein Beispiel von ihnen beigefügt.

Hildebrand bildet drei Hauptgruppen, von denen die erste die Verbindungselemente enthält.[6] In den beiden anderen sind Arbeitselemente bzw. Anpassungselemente zusammengefasst. Die beiden anderen bezeichnet er – nochmals zusammenfassend – als Funktionselemente.[7]

Die Arbeitselemente werden in Speicher, Leitungen (bzw. Führungselemente) und Umformer eingeteilt, „da jeder Funktionswert gespeichert, fortgeleitet und umgeformt werden kann, …“[8]

Die Anpassungselemente dienen zum Beeinflussen der Arbeitselemente oder zum Steuern und Regeln. … „Sie sind deshalb in Ruheelemente (Widerstände), in Schaltelemente und Steuer- und Reglerelemente unterteilt.“[8]

Verbindungselemente

- stoffliche Veränderung (Kleben, Löten, Schweißen u. a.)

- plastische Verformung (Nieten, Bördeln, Falzen u. a.)

- elastische Verformung (Verschrauben, Verstiften, Verkeilen, Verpressen u. a.)

- Schachteln

Weitere Ordnungs-Kriterien sind: lösbar, bedingt lösbar und nicht lösbar.

Einzelaufzählung (Auswahl):

Arbeitselemente

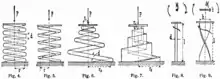

- Speicherelemente (Federn, Schwungräder, Kreisel, Unruhen, Pendel u. a.)

- Weitere Ordnungs-Kriterien sind: statisch, dynamisch.

- Leitungs- bzw. Führungselemente (Achsen, Wellen, Gleit- und Wälzlager, Gelenke, Geradführungen u. a.)

- Umformerelemente (Getriebe)

Einzelaufzählung (Auswahl):

- Arbeitselemente

- Speicherelemente

- Führungselemente (Leitungen)

- Gleitlager und Wälzlager

- Achsen und Wellen

- Umformerelemente

Anpassungselemente

- Ruhelelemente bzw. Widerstände:

Ruheelemente haben die Aufgabe, einen Ruhezustand zu erzeugen oder zu erhalten. Sie sind den Führungselementen verwandt, die aber nur einzelne Bewegungsfreiheiten auszuschließen haben. Ruheelemente im engeren Sinn sind Gesperre und Anschläge. Spezielle Ruheelemente sind Kupplungen (Gesperre zwischen zwei Wellen) und Bremsen (variabler Widerstand).[9]

Weitere Ordnungskriterien sind: starr, nachgiebig mit Energiespeicherung. - Schaltelemente:

Schaltelemente (bzw. Sperrgetriebe) sind Getriebe, bei denen ein Abtriebsglied während der Schaltzeit aus einer Ruhelage in eine andere gebracht und dann in dieser festgehalten wird.[10] Sie werden unterteilt in Schaltwerke (Klinkenschaltwerk, Räderschaltwerk (z. B. ein Malteserkreuzgetriebe), Greiferschaltwerk u. a.), Spannwerke (Sperr- (z. B. ein Druckknopfschreibstift) und Kippspannwerk) und Sprungwerke (Sperr-) und Kippsprungwerk (z. B. ein Kippschalter)). - Steuer- und Reglerelemente (bzw. Geschwindigkeitsgleichhalter, zum Beispiel eine Uhren-Hemmung).

Einzelaufzählung (Auswahl):

- Anpassungselemente

- Ruheelemente

- Schaltelemente

- Schaltwerk (zum Beispiel Malteserkreuzgetriebe=Räderschaltwerk, Schalter/Elektrotechnik=Kippsprungwerk)

- Steuer- und Reglerelemente

- Bremsregler (zum Beispiel Fliehkraftregler)

- Hemmregler (zum Beispiel Uhren-Hemmung)

- Schaltelemente

Ergänzende Elemente

Die folgenden Elemente sind keine Feinmechanischen Bauelemente. Es handelt sich um ein paar der wenigen Elemente, um die die vorstehenden Aufstellung zu ergänzen wäre, um für den gesamten Maschinenbau gültig zu sein.

Einzelaufzählung (Auswahl):

- Sonstige Elemente

- Dichtungen, oft gegen Öl in Kraft- und Arbeitsmaschinen

- Rohrleitungen, Behälter und Absperrorgane, in verfahrenstechnischen Anlagen

Literatur

- Siegfried Hildebrand: Feinmechanische Bauelemente. 1. Auflage. Hanser, München 1968.

- Werner Krause: Konstruktionselemente der Feinmechanik. 4. Auflage. Hanser, München 2018.

- Gustav Niemann, Hans Winter, Bernd-Robert Höhn: Maschinenelemente 1, Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen. 4. Auflage. Springer, München 2005.

- Gustav Niemann, Hans Winter, Bernd-Robert Höhn: Maschinenelemente 2, Getriebe allgemein, Zahnradgetriebe - Grundlagen, Stirnradgetriebe. 2. Auflage. Springer, München 2003.

- Gustav Niemann, Hans Winter, Burkhard Neumann: Maschinenelemente 3, Schraubrad-, Kegelrad-, Schnecken-, Ketten-, Riemen-, Reibradgetriebe, Kupplungen, Bremsen, Freiläufe. Springer, München 2004 (Erstausgabe: 1983, Nachdruck).

- Hubert Hinzen: Maschinenelemente 1. 4. Auflage. de Gruyter - Oldenbourg, 2017.

- Hubert Hinzen: Maschinenelemente 2. 4. Auflage. de Gruyter - Oldenbourg, 2018.

- Hubert Hinzen: Maschinenelemente 3. 1. Auflage. de Gruyter - Oldenbourg, 2016.

- Bernd Künne: Köhler/Rögnitz: Maschinenteile 1. 9. Auflage. Teubner, Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden 2003.

- Bernd Künne: Köhler/Rögnitz: Maschinenteile 2. 9. Auflage. Teubner, Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden 2004.

- K.-H. Decker u. a.: Maschinenelemente. 20. Auflage. Hanser, München 2018.

- Horst Haberhauer: Maschinenelemente. 18. Auflage. Springer Vieweg, 2018.

Einzelnachweise

- Horst Haberhauer: Maschinenelemente. 18. Auflage. Springer, 2018., Seite 1: 1.1 Definition der Maschinenelemente

- Albert Leyer: Maschinenkonstruktionslehre, Birkhäuser, 1963 Heft 1, S. 10: “Was heute erfunden wird, ist in einigen Jahren - sofern es von Bedeutung ist - ein Maschinenelement.”

- Hubert Hinzen: Maschinenelemente 1. 4. Auflage. de Gruyter - Oldenbourg, 2017. Vorwort: Das Fach Maschinenelemente

- Karl Kutzbach: Systematik der Maschine. In: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Band 71, 1927, S. 1200

- Siegfried Hildebrand: Feinmechanische Bauelemente. Hanser, 1968.

- Hildebrand. Seite 121: Tafel 2.1 Übersicht über die Verbindungselemente ...

- Hildebrand. Seite 288: Tafel 3.1 Übersicht über die Funktionselemente ...

- Hildebrand, Seite 287

- Hildebrand, S. 667 und 668

- Hildebrand, Seite 749

Anmerkungen

- Der Feingerätebau ist eine Fachrichtung innerhalb des Maschinenbaus. Weil die Energie- und Stoffumwandlung in feinmechanischen Geräten eine untergeordnete Rolle spielt, fehlen in der vorliegenden Aufstellung Maschinenelemente, die vorwiegend bei Kraft- und Arbeitsmaschinen und verfahrenstechnischen Anlagen vorkommen. Andererseits ist die Zahl feinmechanischer Geräte größer als die Zahl der verschiedenartigen Maschinen in jeder anderen Fachrichtung, so dass die in ihnen vorkommenden Maschinen-/Bauelemente-Zahl besonders groß ist. In ihnen sind auch optische und elektrisch/elektronische Bauelemente enthalten, was die Zahl der Maschinen-/Bauelemente nochmals erhöht.