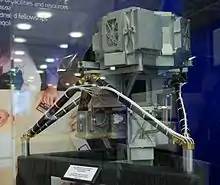

MIRI

MIRI (Mid Infrared Instrument) ist ein astronomisches Instrument zur Beobachtung im mittleren infraroten Lichtspektrum zwischen 5 und 28 µm Wellenlänge. Es ist Teil des James Webb Space Telescopes, das am 25. Dezember 2021 gestartet wurde. Eine der Hauptaufgaben von MIRI ist die Erkundung des jungen Universums bei hoher Rotverschiebung und somit die Erforschung der frühesten Phase der Sternentstehung.

Technik

Konzipiert wurde MIRI so, dass es sowohl als Kamera als auch als Spektrograph eingesetzt werden kann. Für beide unterschiedlichen Aufgaben wurden entsprechend andere Systemeigenschaften festgelegt. Es besteht aus einer Kamera mit drei identischen 1024×1024-Detektorarrays und einem Spektrographen. Die Winkelauflösung beträgt für den Spektrografen zirka 0,19″.

Aktuell spezifiziert das MIRI-Projekt folgende Anforderungen:

- Höchste Ausfallsicherheit im Vakuum des Weltalls bei sieben Kelvin

- Geringe Wärmeabgabe und Wärmeleitung, um Kühlenergie zu sparen

- Höchste optische Genauigkeit, auch in Hinblick auf Positionierung und Wiederholbarkeit

- Beständigkeit gegenüber den Vibrationen beim Start

- Sehr lange Lebensdauer von mindestens fünf Jahren (erwartet zehn Jahre)

- Kompaktes und leichtes Design

Das umfasst daneben vier mechanische Komponenten, welche den hohen Genauigkeits- und Umgebungsanforderungen entsprechen müssen. Dies sind die beiden elektrisch angetriebenen Gitterräder, das Filterrad, sowie die Schutzklappe (engl. Contamination Control Cover). Die Räder besitzen auf ihrem Umfang verschiedene Positionen, die über eine Raste sehr genau eingehalten werden können. Auf den verschiedenen Positionen sitzen Filter und Gitter, um die optischen Eigenschaften des Lichtstrahls für spezielle Untersuchungen zu verändern.

Die ultrapräzisen Spiegel im Inneren des Instruments wurden im Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena angefertigt.[1] MIRI ist so empfindlich, dass es ein Kerzenlicht im Abstand von etwa einer Milliarde Kilometer wahrnehmen kann.[1]

Aktive Kühlung

Da die Strahlung, die MIRI beobachten soll, vergleichsweise langwellig ist, muss das Instrument aktiv auf unter 15 Kelvin (Detektoren ≈ 7 K) gekühlt werden, damit es arbeiten kann. Die eigene Wärmestrahlung würde sonst die empfindlichen Detektoren stören und das thermische Rauschen selbst wäre zu groß, um gute Ergebnisse zu erhalten. Dies macht eine verstärkte Isolierung und aktive Kühlung erforderlich, die über eine in diesem Maßstab noch nie eingesetzte Wärmepumpe (engl. cryocooler) erreicht wird. Die initiale Kühlphase bei Inbetriebnahme ist auf ≈ 300 Tage angelegt. Eine Zeit, in der die Optik mit einer Schutzklappe zusätzlich verschlossen bleibt, um eine Verschmutzung mit auskondensierenden Gasen aus anderen nicht so kalten Bereichen zu verhindern.

Kooperationspartner

Entwickelt und gebaut wurde es in einem Gemeinschaftsprojekt zu gleichen Teilen von der US-Raumfahrtbehörde NASA und einem europäischen Konsortium mit Hilfe der der Europäische Weltraumorganisation ESA. Während die USA die Detektoren und zugehörige Elektronik lieferten, stellte die EU die optischen und mechanischen Komponenten. An dem Projekt sind das Jet Propulsion Laboratory (JPL), das Goddard Space Flight Center, sowie ein vom Astronomy Technology Centre in Edinburgh geleitetes europäisches Konsortium aus 26 Nationen beteiligt.

Kooperationspartner des europäischen Konsortiums

- EADS Astrium, Großbritannien

- Rutherford Appleton Laboratory, Großbritannien

- Max-Planck-Institut für Astronomie, Deutschland

- UK Astronomy Technology Centre,[2] Großbritannien

- Paul Scherrer Institut, Schweiz

- Centre Spatial de Liege,[3] Belgien

- Universität Leiden, Holland

- Universität Köln, Deutschland

- CEA,[4] Frankreich

Weblinks

Einzelnachweise

- Desiree Haak: James-Webb-Weltraumteleskop startet mit Jenaer Optiken an Bord ins All. Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, 15. Dezember 2021, abgerufen am 26. Dezember 2021.

- UK Astronomy Technology Centre (UK-ATC)

- Centre Spatial de Liege

- CEA