Johann Christian Jeremias Martini

Johann Christian Jeremias Martini (* 26. August 1787 in Lübeck; † 11. August 1841 ebenda) war ein deutscher Mediziner und Teilnehmer der Koalitionskriege im ärztlichen Dienst.

Leben

Der Arzt Johann Christian Jeremias Martini war der erste Neuzugang als Mitglied im Jahr 1817 nach der Gründung des Ärztlichen Vereins zu Lübeck als Mitglied Nr. 13.

Der Lübecker Bibliothekar Paul Hagen zitierte auch noch im Jahr 1931 zu Martini schlicht den Lebenslauf, den der Lübecker Staatsarchivar Carl Friedrich Wehrmann 1872 auf Anfrage dem Kunsthistoriker Hyacinth Holland als Auskunft erteilte:

„Johann Christian Jeremias Martini, der Sohn eines hiesigen, aus Schlesien stammenden Wundarztes,[1] wurde am 26. August 1787 hierselbst geboren. Schon in früher Jugend zeigte sich bei ihm eine Vorliebe für medicinische und Naturwissenschaften und er bezog im 17. Lebensjahre das collegium medio-chirurgicum in Berlin. Nachdem er dort zwei Jahre studirt hatte, machte er im October 1806 als Volontair in einem fliegenden Lazarethe den Feldzug der Preußen mit. Das Unglück, welches seine Vaterstadt am 6. November betraf, bewog ihn zu den Seinigen zurückzukehren, allein er blieb hier nicht lange, sondern ging bald nach Warschau, wo er in die Dienste der französischen Armee als Arzt eintrat. Nachdem er bis 1809 den Feldzug in Polen und Ostpreußen mitgemacht, in Thorn an der Kriegspest, in Marienburg an der Ruhr längere Zeit darniedergelegen hatte, war er wieder kurze Zeit hier und ging dann nach Wien, wo er am 13 Mai 1809 einzog und bis zur Vermählung des Kaisers Napoleon als Unterarzt im allgemeinen Krankenhause blieb. Im J. 1809 folgte er dem 25st leichten Infanterie-Regiment nach Spanien, avancierte zum Aide-majeur und ward Augenzeuge und Genosse einer langen Reihe von Kämpfen, Märschen, Verfolgungen, Rückzügen und Belagerungen. In Folge der ersten Restauration wurde er im Frühling 1814 in Straßburg entlassen und kam hieher zurück. Seine ansprechende Persönlichkeit und die Theilnahme an seinen Schicksalen erwarben ihm die Gönner, welche ihm die Mittel gaben, in Göttingen sich rein wissenschaftlich weiter auszubilden. Die Rückkehr Napoleons unterbrach die Studien. Er machte den Feldzug von 1815 als Oberarzt des Hanseatischen Contingents mit, ging dann nochmals nach Göttingen und promovierte am 1 April 1817 und ließ sich dann als Arzt hier nieder. In dieser Stellung fand er sehr bald eine ausgebreitete und überaus segensreiche Wirksamkeit. Wohl selten sind Tüchtigkeit und Liebenswürdigkeit in Einem Menschen in so hohem Grade vereinigt gewesen. Mit sicherm Blick erkannte und heilte er Krankheiten, mit sicherer Hand und Leichtigkeit operirte er, mit seltener Treue widmete er sich seinem Beruf, mit freundlichstem Wohlwollen und Herzensgüte ging er in alle persönlichen Verhältnisse ein und war immer bereit, nach allen Richtungen hin zu helfen, zu unterstützen, zu vermitteln. Auch seine äußere Persönlichkeit war edel, einnehmend und Vertrauen erweckend. Leider war ihm kein langes Leben beschieden. Bis 1839 erfreute er sich voller und fester Gesundheit, dann aber trat ein Brustleiden ein, gegen welches Mittel nicht helfen wollten. Seine Kraft war gelähmt. Er starb am 11 August 1841.“

Seit 1831 war er als Nachfolger von Heinrich Wilhelm Danzmann als Stadtphysicus für das Gesundheitswesen in Lübeck verantwortlich. Martini wurde unter einem hohen Obelisken unter abgetrepptem Sockel auf dem Lübecker Burgtorfriedhof begraben. Das Grabmal ist eingetragenes Kulturdenkmal.[2]

Paul Hagen merkte nur folgendes zum Lebenslauf Wehrmanns an: Die Empfehlung zum Eintritt in die Französische Armee sei von dem in Lübeck lebenden Franzosen Charles de Villers ausgegangen, der in dem Haus der Lübecker Salonnière Dorothea Schlözer ein und aus ging. Martini wurde nach 1817 in Lübeck ein herausragender Chirurg. 1820 wurde er vom Lübecker Rat zum städtischen Hebammenlehrer und 1831 zugleich zum Stadtphysicus bestellt. Er engagierte sich in der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit als Mitglied der Vorsteherschaft und hielt dort als begeisterter und begeisternder Redner zahlreiche Vorträge, von 1821 bis 1839 allein 23, die in der Literatur als „gemüt- und witzigreich“ beschrieben werden.[3]

Von 1824 bis 1831 veröffentlichte er eine nahezu jährliche Serie von Fallbeschreibungen als Medicinisch-chirurgische Betrachtungen in Johann Nepomuk Rusts Magazin für die gesammte Heilkunde.[4]

In seiner weiteren Lübecker Zeit wurde Martini noch einmal um 1827 von Friedrich Carl Gröger porträtiert.[5] Dieses Bild befindet sich ebenfalls in der Sammlung des Behnhauses[6] als permanente Leihgabe des Ärztlichen Vereins zu Lübeck. Aber auch in seiner (späten) Studienzeit in Göttingen 1816 hinterließ Martini Spuren; im Stammbuch des Mecklenburger Otto von Plessen, das vom Göttinger Stadtarchiv verwahrt wird, findet sich sein Eintrag vom 5. Mai zusammen mit denen vieler anderer Lübecker und mecklenburgischer Mitglieder des Corps Vandalia Göttingen.[7] Ebenfalls 1816, allerdings erst am 12. September, trug er sich in Göttingen mit dem Zirkel des Corps Vandalia Göttingen in das Stammbuch Adolph Goetze aus Neustrelitz ein; dieses Stammbuch befindet sich heute im Institut für Hochschulkunde.[8] Auch in das Stammbuch des Göttinger Vandalen und späteren Bürgermeisters von Danzig Samuel Friedrich Schumann (1795–1877) trug er sich im Oktober 1816 mit dem Göttinger Vandalen-Zirkel ein.[9]

Nach Martinis Tod beschloss der Rat, die Ämter des Hebammenlehrers und des Stadtphysicus wieder zu trennen. Er berief William Henry Newman-Sherwood zum Hebammenlehrer und Johann August Hermann Heylandt zum Stadtphysicus.[10]

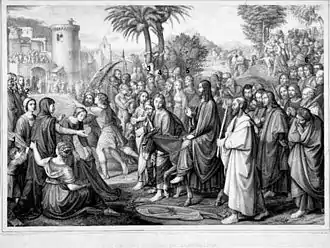

Schulfreund des Malers Friedrich Overbeck

Die alte Schulfreundschaft zu Friedrich Overbeck führte nicht nur zu Overbecks Martini-Porträt aus der gemeinsam in Wien verlebten Zeit des Jahres 1809, das ihn als Militärarzt des 25. französischen leichten Infanterieregiments mit Napoleons Übergang über den Grenzfluss Bidasoa im Hintergrund zeigt,[11] sondern auch als Freund weiterer Nazarener des Lukasbundes zur Aufnahme in Overbecks Hauptwerk „Der Einzug Jesu in Jerusalem“. Dort war Martini im Freundeskreis Friedrich Overbecks links neben Overbeck und Franz Pforr abgebildet; das Gemälde war in der Lübecker Marienkirche aufgestellt und ist dort beim Luftangriff auf Lübeck am Palmsonntag 1942 verbrannt. Eine Lithographie von Otto Speckter aus dem Jahr 1831 gewährt heute noch eine Idee dieses Gemäldes. Der Schriftwechsel zwischen den Freunden wird in der Bayerischen Staatsbibliothek in München und in Lübeck in sechs erhaltenen Briefen Martinis an Overbeck und Pforr bewahrt und wurde 1931 durch den Lübecker Bibliothekar der Stadtbibliothek Paul Hagen im Lübecker Jahrbuch Der Wagen veröffentlicht. Die Gegenstücke der Briefe der beiden an Martini sind nicht überliefert.

Werke

- Observationes de vulneribus inflictis in bello gesto inde ab anno MDCCCX vsqve ad annvm MDCCCXIV. Göttingen: Herbst 1817 (Diss.)

Literatur

- Martini (Johann Christian), in: Adolf Callisen: Medicinisches Schriftsteller-Lexicon der jetzt lebenden Aerzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker und Naturforscher aller gebildeten Völker. Band 12, Kopenhagen 1832, S. 274–276 (mit Schriftenverzeichnis)

- Theodor Eschenburg: Der Ärzteverein zu Lübeck während der ersten 100 Jahre seines Bestehens 1809–1909, Wiesbaden 1909

- Paul Hagen: Johann Christian Jeremias Martini (1787 bis 1841). mit 3 Abb., in: Der Wagen 1931, S. 14–34 Digitalisat auf Commons

- Friedrich von Rohden: Von alten Lübecker Ärzten in: Der Wagen 1960, S. 85/87

- Wulf Schadendorf: Museum Behnhaus. Das Haus und seine Räume. Malerei, Skulptur, Kunsthandwerk (= Lübecker Museumskataloge 3). 2. erweiterte und veränderte Auflage. Museum für Kunst u. Kulturgeschichte d. Hansestadt, Lübeck 1976, Nrn. 69 und 163

- Rüdiger Kurowski: Medizinische Vorträge in der Lübecker Gesellschaft zur Beförderung Gemeinnütziger Tätigkeit 1789–1839: eine Patriotische Sozietät während der Aufklärung und Romantik, Schmidt-Römhild, Lübeck 1995

- Christine Loytved: Hebammen und ihre Lehrer: Wendepunkte in Ausbildung und Amt Lübecker Hebammen (1730–1850). Osnabrück: Rasch 2002 (Frauengesundheit; Bd. 2), Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 2001 ISBN 3-935326-76-9, S. 224ff

Weblinks

Einzelnachweise

- Lübecker Adressbuch 1798: Martini, Christ. Erdm., Chirurgus, Mengstr. 1 Mar. (Anmerkung: Lübecker Hausnummer nach 1796er Zählung)

- Hartwig Beseler: Kunst-Topographie Schleswig-Holstein. Neumünster 1974, S. 156.

- Eschenburg (1909), S. 16; so wohl auch die Neue Lübeckische Blätter, 1841, S. 282.

- Magazin für die gesammte Heilkunde 16 (1824), S. 492–538; 19 (1825), S. 399–460; 23 (1826), S. 127–185; 27 (1828), S. 395–452 (mit einer Kupfertafel); 34 (1831), S. 146–201 (mit einer Kupfertafel)

- Peter Vignau-Wilberg: Der Maler Friedrich Carl Gröger. Neumünster: Wachholtz 1971 (Studien zur schleswig-holsteinischen Kunstgeschichte, Band 11), S. 188 (Nr. 296).

- Inv. Nr. 1915/33.

- Stammbucheintrag Stadtarchiv Göttingen, Signatur: Stabu 237 (Bl. 151r+v), Einträger: Martini, [Christian] (genannt Pater). - Nation: Deutschland. - Herkunft: Lübeck. - Beruf: stud. med. - Matrikel: Göttingen 24263. Eintragung: Göttingen, 1816.05.05. - Sprache: dt. - Illustration: Freundschaftsmotiv (Vergißmeinnicht, Kreuz, Anker und Totenkopf, Tinte). - Stammbuchkupfer Brednich-Nr.: fehlt bei Brednich (Michael Angelo Buonaroti.)

- Hans Peter Hümmer, Michaela Neubert: Spurensuche zur Jenaer und Göttinger Vandalia im Stammbuch (1812-16) Adolph Goetze aus Neustrelitz, in: Einst und Jetzt Band 60 (2015), S. 67 ff. (S. 101)

- Stadtarchiv Göttingen: Stabu Nr. 275, Seite 8r-v.

- Siehe Loytved (Lit.), S. 264

- Museum Behnhaus Inv. Nr. G 58; siehe dazu Johann Friedrich Overbeck (1789–1869). Gemälde und Zeichnungen. Katalog der Ausstellung im Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, hrsg. von Andreas Blühm und Gerhard Gerkens, Lübeck 1989, S. 110 und 111