Indolalkaloide

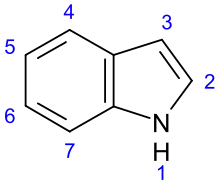

Indolalkaloide bilden die größte Alkaloidgruppe. Zu ihr gehören weit mehr als 1000 Vertreter. Charakterisiert sind sie durch den Indol- oder Indolin-(2,3-Dihydroindol-)-Grundkörper.[1] Entsprechend ihrer biogenetischen Herkunft aus Tryptophan tragen sie fast alle in Stellung 3 des Indolringes einen 2-Aminoethylrest, der meistens in einen oder mehrere, am Indol anellierte Ringe integriert ist.[2]

Beispiele: Ajmalin, Ergotamin, Yohimbin, Reserpin, Strychnin

Einige Vertreter entstehen durch Verknüpfung von zwei substituierten Indolgrundkörpern. Sie werden als Bis-Indol-Alkaloide bezeichnet.

Vorkommen in der Natur

Indolalkaloide kommen z. B. in der Steppenraute (Peganum harmala L.) vor. Darin finden sich Harman-Alkaloide, wie Harmin, Harmalin und Tetrahydroharmin. Die Kalabarbohne (Physostigma venenosum) enthält Physostigmin.[3] Einige Vertreter der Pflanzenfamilie Convolvulaceae, wie z. B. Ipomoea violacea und Turbina corymbosa, enthalten Mutterkornalkaloide.[4] Viele monoterpenoide Indolalkaloide findet man in drei Familien von zweikeimblättrigen Pflanzen: Apocynaceae (Rauvolfia und Catharanthus), Rubiaceae (Corynanthe) und Loganiaceae (Strychnos).[5][6]

Indolalkaloide findet man auch in Pilzen. Psilocybinhaltige Pilze enthalten Derivate des Tryptamins und Claviceps enthält Derivate der Lysergsäure.[3] Die Haut mehrerer Echter Kröten (Bufo) enthält ebenfalls Tryptamin-Derivate (Bufotenin). Die Haut von Bufo alvarius (einer Krötenart) enthält 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamin.[7] Serotonin, ein wichtiger Neurotransmitter in vielen Tierarten kann als ein einfaches Indolalkaloid betrachtet werden.[8]

Steppenraute enthält β-Carbolinalkaloide

Steppenraute enthält β-Carbolinalkaloide Ipomoea violacea enthält Ergoline

Ipomoea violacea enthält Ergoline_in_Hyderabad_W2_IMG_9005.jpg.webp) Alstonia macrophylla enthält Corynanthe-Alkaloide

Alstonia macrophylla enthält Corynanthe-Alkaloide.jpg.webp) Rauwolfia serpentina enthält Corynanthe-Alkaloide

Rauwolfia serpentina enthält Corynanthe-Alkaloide Catharanthus roseus enthält monoterpenoide Indolalkaloide

Catharanthus roseus enthält monoterpenoide Indolalkaloide

Die Kröte Bufo alvarius enthält Bufotenin und 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamin

Die Kröte Bufo alvarius enthält Bufotenin und 5-Methoxy-N,N-dimethyltryptamin

Weblinks

Einzelnachweise

- Hesse, Alkaloidchemie, Georg Thieme Verlag 1978 ISBN 3-13-381801-5

- Albert Gossauer: Struktur und Reaktivität der Biomoleküle, Verlag Helvetica Chimica Acta, Zürich, 2006, S. 480–482, ISBN 978-3-906390-29-1.

- Waksmundzka-Hajnos, Monika; Sherma, Joseph; Kowalska, Teresa: Thin layer chromatography in phytochemistry. CRC Press, 2008, ISBN 978-1-4200-4677-9, S. 625–626.

- Tadeusz Aniszewski: Alkaloids – secrets of life. Elsevier, Amsterdam 2007, ISBN 978-0-444-52736-3, S. 39.

- Waksmundzka-Hajnos, Monika; Sherma, Joseph; Kowalska, Teresa: Thin layer chromatography in phytochemistry. CRC Press, 2008, ISBN 978-1-4200-4677-9, S. 626.

- Tadeusz Aniszewski: Alkaloids – secrets of life. Elsevier, Amsterdam 2007, ISBN 978-0-444-52736-3, S. 37–39.

- Michael E. Peterson, Patricia A. Talcott: Small Animal Toxicology. Saunders, 2005, ISBN 0-7216-0639-3, S. 1086.

- Waksmundzka-Hajnos, Monika; Sherma, Joseph; Kowalska, Teresa: Thin layer chromatography in phytochemistry. CRC Press, 2008, ISBN 978-1-4200-4677-9, S. 625.