Gewöhnlicher Glatthafer

Der Gewöhnliche Glatthafer (Arrhenatherum elatius), auch als Französisches Raygras bezeichnet, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Arrhenatherum innerhalb der Familie der Süßgräser (Poaceae).

| Gewöhnlicher Glatthafer | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Gewöhnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Arrhenatherum elatius | ||||||||||||

| (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl |

Beschreibung

Der Glatthafer ist eine ausdauernde krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen zwischen 50 und 150 Zentimetern. Er wächst in lockeren Horsten. Der Glatthafer treibt im Frühjahr sehr frühzeitig und stark aus. Er bildet in der Regel keine Ausläufer, nur selten sehr kurze Rhizome. Die Wurzeln sind gelblich. Die glatten, aufrechten, allenfalls wenig ausgebreiteten Halme sind ziemlich kräftig mit drei bis fünf Knoten. Die Blattscheiden sind auf der Rückseite gerundet, ebenfalls glatt und zuweilen an den Knoten spärlich behaart oder nur rau.

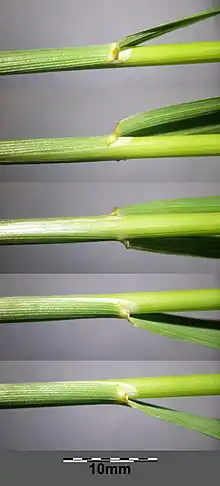

Bei der Unterart Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum sind die Knoten des Halmgrundes zwiebel- oder rosenkranzartig verdickt. Die Blatthäutchen (Ligulae) sind meist ganzrandig, zuweilen gefranst und etwa 1 bis 3 Millimeter lang. Die Blattspreiten sind wie die Blattscheiden kräftig grün, 5 bis 10 Millimeter breit und bis zu 40 Zentimeter lang. Sie sind flach, schmal zugespitzt, sehr locker behaart oder auch völlig kahl. Sie fühlen sich am Rand und auf der Oberfläche rau an.

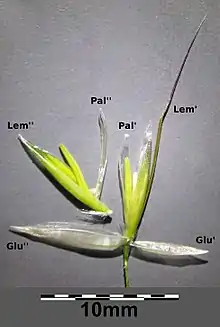

Der aufrechte oder etwas nickende, rispige Blütenstand ist bei einer Länge von bis zu 30 Zentimetern im Umriss länglich-lanzettlich. Er ist locker oder etwas dichter zusammengezogen, glänzend grün oder leicht purpurfarben überlaufen. Die rauen Rispenäste stehen ungleich lang in Büscheln an der Hauptachse. Die zweiblütigen, selten drei- bis vierblütigen Ährchen sind länglich mit 7 bis 11 Millimeter langen Stielchen. Die untere Blüte ist rein männlich, die obere ist zwittrig. Die Hüllspelzen sind häutig und zugespitzt; die untere ist einnervig und deutlich kürzer als die obere dreinervige. Die schmal-ovalen, zugespitzten, siebennervigen Deckspelzen sind 8 bis 10 Millimeter lang und auf der Rückseite rund. Die untere Deckspelze ist lang begrannt. Die Granne ist 10 bis 16 Millimeter lang und mit der Deckspelze zu etwa einem Drittel verwachsen. Die obere Deckspelze ist unbegrannt, allenfalls mit einer kurzen Borste in der Nähe der Spitze versehen. Die Vorspelzen haben sehr fein behaarte Kiele. Die drei Staubbeutel (Antheren) sind 4 bis 5 Millimeter lang. Die Hauptblütezeit liegt im Zeitraum Mai bis Juni; nachblühende Pflanzen können bis in den September gefunden werden.

Die Früchte (Karyopsen) sind behaart und von der Deckspelze eingehüllt.

Ährchen mit einer Zwitterblüte und einer männlichen Blüte

Ährchen mit einer Zwitterblüte und einer männlichen Blüte Rispe

Rispe Blatthäutchen

Blatthäutchen

Ökologie

Der Gewöhnliche Glatthafer ist ein Hemikryptophyt, ein Horstgras und ein Tiefwurzler. Vegetative Vermehrung ist durch unterirdische Ausläufer möglich.

Der Gewöhnliche Glatthafer wird durch Eutrophierung stark gefördert. Nach starker Düngung, wie sie die Regel geworden ist, sind bereits nach 2 Jahren ursprünglich vorhandene kleinere Arten nicht mehr konkurrenzfähig. Dadurch trägt der Glatthafer zu einer bedenklichen Reduzierung der Artenvielfalt bei. Trotz der heutigen weiten Verbreitung und Häufigkeit ist der Gewöhnliche Glatthafer in Deutschland nicht (oder höchstens lokal) einheimisch. Er ist vielmehr ein Neophyt, der sich erst zu Beginn der Neuzeit in Deutschland eingebürgert hat. Noch im 19. Jahrhundert war in Deutschland diese Art noch nicht überall verbreitet. Wahrscheinlich gehen unsere Vorkommen letztlich auf Aussaaten mit französischen Saatgut zurück („Französisches Raygras“).

Der Gewöhnliche Glatthafer ist eine Langtagpflanze mit einer Hauptblütezeit von Mai bis Juni. Sie ist selbststeril, wird vom Wind bestäubt, ist ein starker Heuschnupfen-Erreger und gehört dem „Langstaubfädigen Typ“ an.

Ausbreitungseinheit (Diaspore) ist die von Deck- und Vorspelze umgebene Karyopse mit einem anhängenden Rest der männlichen Blüte und der zugehörigen Granne. Solche Ausbreitungseinheiten werden Spelzfrüchte genannt; sie sind durch Lufteinschluss spezifisch leicht, was die Windausbreitung begünstigt. Daneben erfolgt Zufallsverbreitung durch Weidevieh, Klettausbreitung aufgrund der Granne sowie Selbstausbreitung durch Einbohren der hygroskopischen, korkenzieheratig gewundenen Granne in den Boden. Fruchtreife erfolgt von Juni bis September. Der Gewöhnliche Glatthafer ist ein Lichtkeimer.

Vorkommen

Der Gewöhnliche Glatthafer ist von Europa bis Zentralasien und dem Iran, in Nordwestafrika und Makaronesien[1] vom Flachland bis in mittlere Gebirgslagen (bis in eine Höhenlage von etwa 1650 Metern[2]) verbreitet. In Nordamerika, Australien und Neuseeland ist er ein Neophyt. In den Allgäuer Alpen steigt er in Vorarlberg am Hochtannbergpass bis in eine Höhenlage von 1675 Meter auf.[3]

Der Gewöhnliche Glatthafer ist meist weit verbreitet bis häufig, in Deutschland nach Norden hin jedoch seltener. Er wächst in Mähwiesen, an Hecken und Dämmen, an Böschungen und Wegrändern. Die Böden sind mäßig trocken bis frisch oder wechselfeucht, nährstoffreich, oft kalkhaltig und sandig-lehmig. Der klimatische Schwerpunkt liegt in warmen, regenarmen Lagen, während raue und spätfrostgefährdete Lagen gemieden werden. Glatthafer verträgt nur eine geringe Beschattung. Er ist eine Charakterart des Arrhenatheretum aus dem Arrhenatherion elatioris-Verband. In höheren Lagen kommt er auch in Gesellschaften des Verbands Calamagrostion arundinaceae oder im Rumicetum scutati des Verbands Stipion calamagrostis vor.[2]

Der Gewöhnliche Glatthafer ist die Kennart der Pflanzengesellschaften des Verbandes der Glatthaferwiesen (Arrhenatherion elatioris).

Systematik

Die Erstveröffentlichung erfolgte 1753 unter dem Namen (Basionym) Avena elatior durch Carl von Linné.

Man unterscheidet folgende Unterarten[1]:

- Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & Martens (Syn.: Arrhenatherum elatius var. bulbosum (Willd.) Spenn.): Sie kommt vom westlichen und südlichen Europa bis zum Kaukasus, in Nordwestafrika und Makaronesien vor.[1] Sie hat die Chromosomenzahl 2n = 28.[2] Sie gedeiht in Gesellschaften des Verbands Trifolion medii, Quercion roboris oder der Klasse Agropyretea.[2]

- Arrhenatherum elatius L. subsp. elatius (Syn.: Arrhenatherum elatius var. subhirsutum (Asch.) Buia): Sie kommt von Europa bis Zentralasien und dem Iran und in Marokko vor.[1] Sie hat die Chromosomenzahl 2n = 14 oder 28.[2]

- Arrhenatherum elatius subsp. sardoum (Em.Schmid) Gamisans: Sie kommt in Marokko, im südöstlichen Spanien, in den Pyrenäen, im südöstlichen Frankreich, in Sardinien und Korsika vor.[1]

Der wissenschaftliche Gattungsname Arrhenatherum ist aus den griechischen Wörtern arrhén für männlich sowie athér, atéros für Granne abgeleitet, dies nimmt auf die langen Grannen der männlichen Blüten Bezug. Das Artepitheton elatius ist lateinischen Ursprungs (elatior bedeutet höher).

Trivialnamen

Der deutsche Trivialname „Französisches Raygras“ kommt von der französischen Herkunft des Saatgutes im 19. Jahrhundert. „Raygras“ entspricht dem englischen ryegrass („Roggengras“).

Als weitere deutschsprachige Trivialnamen werden bzw. wurden, zum Teil nur regional, auch die folgenden Bezeichnungen verwandt: Bättligras (Schweiz), Glatthafer, Knöpfligras (Bern), Krallengras (Bern), Raygras (Schweiz), Zehligras (Bern), Zehliperle (Bern) und Zötteleschwalm (Bern).[4]

Verwendung

Eine wirtschaftliche Bedeutung hat Glatthafer als ertragreiches Mähgras zur Heugewinnung. Als Grünfutter wird er aber ungern vom Vieh gefressen, da er aufgrund von Saponinen bitter schmeckt. Zu häufigem Schnitt und einer stärkeren Beweidung hält er nicht stand. Für die Ansaat von Wiesen auf etwas trockenen Standorten ist der Glatthafer jedoch unentbehrlich, da kaum eine andere Grasart mit Trockenheit so gut zurechtkommt.

Literatur

- W. D. Clayton, K. T. Harman, H. Williamson: World Grass Species: Descriptions, Identification, and Information Retrieval. 2002, Datenblatt, Zugriff am 29. Dezember 2006.

- Henning Haeupler, Thomas Muer: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz (= Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Band 2). Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000, ISBN 3-8001-3364-4.

- Charles Edward Hubbard: Gräser. Beschreibung, Verbreitung, Verwendung (= UTB. Band 233). 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1985, ISBN 3-8001-2537-4 (englisch: Grasses. Übersetzt von Peter Boeker).

- Ernst Klapp, Wilhelm Opitz von Boberfeld: Taschenbuch der Gräser. Erkennung und Bestimmung, Standort und Vergesellschaftung, Bewertung und Verwendung. 12. überarbeitete Auflage. Paul Parey, Berlin/Hamburg 1990, ISBN 3-489-72710-X.

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Unter Mitarbeit von Theo Müller. 7., überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1994, ISBN 3-8252-1828-7.

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

Einzelnachweise

- Rafaël Govaerts (Hrsg.): Arrhenatherum elatius. In: World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) – The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, abgerufen am 2. November 2016.

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer, 2001. ISBN 3-8001-3131-5. Seite 244.

- Erhard Dörr, Wolfgang Lippert: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Band 1, IHW, Eching 2001, ISBN 3-930167-50-6, S. 169.

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, Seite 52 f., online.

Weblinks

- Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl, Glatthafer. FloraWeb.de

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 29. September 2015.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel.

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)