Georgica

Die Georgica (Neutrum Plural; altgriechisch [Gedichte vom] Landbau) sind ein Lehrgedicht in vier Büchern, das Publius Vergilius Maro (Vergil) zwischen 37 und 29 v. Chr. schrieb.

Inhalt und Interpretation

Das erste Buch der Georgica behandelt hauptsächlich den Ackerbau, das zweite den Obst- und Weinbau, das dritte die Viehzucht und das vierte die Imkerei. Zwischen den eigentlichen landwirtschaftlichen Themen werden jedoch zahlreiche Mythen behandelt und poetische Reflexionen eingeflochten. Dies verdeutlicht, dass Vergil weniger eine sachliche Belehrung anstrebte, sondern seine Dichtung einerseits in den Dienst des Augustus stellt, um dessen kulturelle renovatio zu unterstützen. So dient die ausführliche und stark idealisierende Schilderung des Bienenstaates als Gleichnis für dessen Herrschaft.

Andererseits strebte Vergil schlicht ein poetisches Kunstwerk an: Der Begriff „Lehrgedicht“ darf nicht als grob versifiziertes Sachbuch missverstanden werden, sondern bezeichnet nach antikem Verständnis eine eigenständige Dichtung, die genau wie ein Heldenepos der Götter und Mythen, aber auch der Bilder, Metaphern und kunstvollen Sprache bedarf. Dies gelang Vergil in außerordentlichem Maße. Tatsächlich gelten die Georgica als eine der vollendetsten Dichtungen der antiken Literatur.

Erstes Buch

Einleitung: Verse 1–42: Vergil gibt kurz den Inhalt der vier Bücher wieder. Er unterlässt einen Musenanruf gemäß der Tradition, richtet sein Lehrgedicht an Maecenas und betet zu zwölf Göttern: Erstens zu Sonne, Mond, zum Weingott Liber, zur Korngöttin Ceres sowie zu Faunen und Dryaden. Zweitens zum Pferdegott Neptunus sowie zu den Hirtengöttern Aristaeus und Pan. Drittens zur Ölbaumgöttin Minerva, zum Herrn des Pfluges, Triptolemus, und zum Herrn der Feldgrenzen, Silvanus. In der Folge ruft Vergil Augustus an, den er als Gottesmensch sieht, nicht jedoch als Gott auf Erden. Ihm solle vielmehr im Himmel Göttlichkeit zuteilwerden.[1]

Erster Hauptteil: Verse 43–203: über das Werk des Bauern: Vergil führt Arten des Bodens an und beschreibt die Arbeiten des Bauern vor und nach der Aussaat. Zuerst geht er auf den unfruchtbaren Boden ein, dann auf den erschöpften, der revitalisiert werden soll. Vergil schildert, wie der Boden und der Mensch gleichermaßen um den Ertrag kämpfen. Er geht auf die Brache und die Düngung ein, schließlich auf die Bewässerung. Er betont den Segen der Arbeit des Bauern, die ja gottgewollt ist. Nachdem er sich somit über Feldarbeiten geäußert hat, folgt nun eine Darstellung der Ackergeräte, angefangen beim Pflug und endend bei der Tenne. Zuletzt ergeht sich Vergil in Erörterungen über die Lehren der Alten (über die Tenne, zukünftige Ernten und Saatgut).[2] Ferner wird in Vers 145 das heutzutage weitverbreitete Motto Labor omnia vincit erwähnt.

Zweiter Hauptteil über die ländlichen Termine: Verse 204–310: Es wird auf die Bedeutung der Sternzeichen für den Feldbau eingegangen, die Wichtigkeit des Arbeitskalenders soll herausgestellt werden. Im weiteren Verlauf werden Grundlagen der Astronomie thematisiert: Mit der Astronomie kommuniziert die Geographie. Durch das Eintreten in die zwölf Zeichen des Himmels wird der ländliche Jahresverlauf gesteuert. Vergil spricht die Weltzonen an, von welchen es fünf gibt. Diese werden von den Wende- und Polarkreisen bestimmt. Die scheinbar von der Sonne durchlaufene Bahn am Himmel, die Ekliptik, führt im Tierkreis schräg durch die heiße Zone und erreicht im Norden mit der gemäßigten Zone den Krebs, im Süden hingegen den Steinbock. Es folgt eine Ausführung über den Mondkalender, wobei er die ordnende Macht Jupiters herausstellt. Zuletzt weist er einerseits auf Arbeiten hin, die bei Nacht zu erledigen sind, andererseits auf solche bei Tage.[3]

Dritter Hauptteil über das Wetter: Verse 311–463: Zunächst wird auf herbstliches Unwetter eingegangen. Dem folgen Ausführungen über Möglichkeiten des Schutzes gegenüber dem Wetter und das Ceresfest. Danach referiert Vergil über Anzeichen für schlechtes und für gutes Wetter. Dann werden Wetterzeichen der Sonne und des Mondes besprochen.[4]

Zweites Buch

Einleitung: Verse 1–8: Vergil ruft den Weingott Bacchus an.[5]

Erster Hauptteil über den Ursprung und die Pflege der Bäume: Verse 9–176: Nach Vergil entstehen diese entweder aus dem Stamm oder der Wurzel. Bäume entständen durch Ableger oder Pfropfung. Maecenas wird angerufen. Sodann werden Möglichkeiten der Veredelung angegeben wie Verpflanzung, Pfropfen und Okulieren. Des Weiteren werden die Arten von Bäumen behandelt und auf die Abhängigkeit von Boden und Klima wird hingewiesen. Vergil lobt Italien als Land, in welchem sich die Ordnung des Goldenen Zeitalters bewahrt habe. Diese Ordnung der Natur sei Vorbild für die gesamte Welt.[6]

Zweiter Hauptteil über die Mühsal des Gärtners bei der Baumpflege: Verse 177–345: Der Teil wird eingeleitet durch einen Abschnitt über die Arten des Erdreiches. Vergil lehrt, wie der Boden geprüft wird, wie die Pflanzen eingesetzt werden, wie wichtig die Tiefe der Pflanzgruben ist und was bei Mischpflanzungen zu beachten ist. Der zweite Hauptteil endet mit den Pflanzen des Frühlings und einem Lob auf jene Jahreszeit.[7]

Dritter Hauptteil über die bäuerliche Arbeit und ihren Segen: Verse 346–540: Hier erzählt Vergil etwas über Pflanzenpflege, Pflanzenschutz, das Bacchusfest und die Weinbauernarbeit, die Arbeit mit Oliven- und Obstpflanzen und den Nutzen sonstiger Bäume. Zuletzt besingt er das Landleben an sich.[8]

Drittes Buch

Einleitung: Verse 1–48: Vergil betet Pales und Apollo an und widmet sich an Octavian und Maecenas. Vergil will Octavian mit seinem dichterischen Werk gleichsam ein Denkmal setzen, so wie auch andere ihn mit einem Tempel ehren.[9]

Erster Hauptteil über die Tierzucht und -pflege: Verse 49–285: Zunächst wird die Zuchtwahl bei Rind angesprochen, zunächst bei der Kuh, dann beim Stier. Auch jene beim Pferd wird diskutiert, in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung des Alters des Pferdes und das Pferderennen. Sodann geht Vergil auf die Pflege von Großvieh ein, zunächst auf jene der Vater-, dann auf jene der Muttertiere und schließlich auf jene der Jungtiere. Ebenso wird die Fortpflanzung der Tiere besprochen.[10]

Zweiter Hauptteil über Kleintiere und Seuche beim Vieh: Verse 286–566: Vergil besingt die Sommerweide, das Skythenland und sein Klima sowie seine Tiere und Menschen. Als Gegenstück zu den guten Weiden der Hirten nennt er die Wüste und die nördlichen Länder. Dann führt er Vorteile verschiedener Tiere an wie solche des Schafes, der Ziege und des Hundes. Das dritte Buch endet mit Schilderungen von Tierkrankheiten. Das Motiv des Todes beherrscht den Schluss. Vergil erzählt von der Norischen Viehseuche, die mit der Rinderseuche und mit Milzbrand verwandt gewesen sein dürfte, wobei er sich bei ihrer Darstellung an Pestbeschreibungen des Thukydides und des Lukrez orientiert haben soll.[11]

Viertes Buch

Thema ist die Bienenkunde, insbesondere aus der Sicht eines Imkers. Vergil schätzt die Bienen, weil er ihnen Eigenschaften wie Loyalität, Fleiß und künstlerische Qualitäten zuschreibt. Im Bienenstaat spiegle sich die menschliche Rechtsordnung wider, der ja wie der Staat des Menschen auch ein großes Maß an Organisiertheit besitzt. Des Weiteren lobt er den Kampfesmut der Bienen, der gemäß Vergil an den tapferen Römer erinnere. Im Staatswesen der Bienen sieht er ein Vorbild für den römischen Staat, an welches dieser sich durch die augusteischen Staatsreformen angenähert habe. Die Bienen sieht der Dichter als Erben des Goldenen Zeitalters.[12]

Einleitung: Verse 1–7: Vergil richtet sich wiederum an Maecenas.[13]

Erster Hauptteil über das Leben der Bienen und deren Pflege: Verse 8–280: Betont wird die Bedeutung des Standortes des Bienenhauses sowie des Schutzes vor Kälte und Wind. In weiterer Folge interessiert Vergil die Lebensweise dieser Tiere, wie sie arbeiten und ausschwärmen. Die Begegnung verschiedener Schwärme missdeutet Vergil als Kämpfe zwischen Bienenvölkern und -königen. Er spricht weiters von zwei Bienenarten und widmet einige Verse dem Verfliegen. Dann legt er Beschreibungen des Bienenstaates dar, er bewundert die Geselligkeit und die Arbeitsteilung von Bienen, beobachtet, wie sie sich bei Ruhe und bei drohender Gefahr verhalten und sich fortpflanzen. Vergil geht auf den seiner Meinung nach stoischen Charakter der Bienen ein. Er vergisst auch nicht Ausführungen über die Honigernte und bespricht Arten von Schädigungen und Krankheiten.[14]

Zweiter Hauptteil über Tod und Leben sowie Aristaeus- und Orpheus-Mythos: Verse 281–566: Die Georgica werden hierin durch ein Epyllion gekrönt. Erstmals in der Literaturgeschichte werden die vier Themen Bienenentstehung, Aristaeus, Proteus und Orpheus miteinander in Zusammenhang gebracht. Vergil trug wesentlich zur Reifung des Orpheus-Mythos bei. Er verschachtelt mehrere Erzählungen miteinander. Sein Epyllion zeichnet sich aus durch Handlungsarmut und Monologe. Aristaeus wird präsentiert als egozentrische, ehrgeizige und tätige Person. Er hat Schuld am ersten Tod der Eurydice und wird sich nach einem Hinweis des Proteus dieser bewusst. Nun erkennt er das Unheil, welches er angerichtet hat. Durch seine Sühnehandlung erneuert er den Frieden mit den Göttern. Zwar wird wie im Orpheus-Mythos auch hier der Tod nicht besiegt, doch steht im Aristaeus-Mythos am Schluss die positive Erkenntnis, dass Altes vergehen muss, damit schließlich Neues entstehen kann. Bei Aristaeus realisiert sich zwar das zerstörerische Potential seiner Leidenschaften so wie bei Orpheus, doch löst sich Aristaeus vom bloßen Naturwesen, indem er mit seiner Sühne einen religiösen Akt setzt.

Proteus berichtet Aristaeus vom Schicksal von Orpheus und Eurydike und belehrt ihn mit seiner Gerechtigkeitserzählung in moralischer Hinsicht. Aristaeus, das Naturwesen, tritt in Kontakt mit Orpheus, dem Kunstwesen. Während Aristaeus eine halbgöttliche Erscheinung darstellt, ist Orpheus ganz menschlich. Proteus ist eine Art mythische Gottheit der Natur.

Orpheus bekommt im Gegensatz zu Aristaeus nicht die Hilfestellung einer Gottheit. Sein anfänglicher Erfolg beruht auf seinen künstlerischen Fertigkeiten. Schließlich verliert er jedoch das Spiel gegen den Tod. Während Orpheus die Wiedererweckung seiner Geliebten misslingt, endet der Mythos des Aristaeus damit, dass es im Rahmen seiner Sühnehandlung zur Entstehung der Bienen kommt (Bugonie). Die Bugonie ist gleichsam ein Zeichen für das Werden, das dem Vergehen folgt.

Im Orpheus-Mythos wird hingegen demonstriert, dass der Mensch grundsätzlich keine übermenschliche Hilfe erwarten darf, es ihm aber gelingen kann, mit seiner Liebe den Tod fast zu überwinden. Zuletzt verhindert freilich gerade diese seine endgültige Überwindung. Damit wird die Ambivalenz der menschlichen Leidenschaftlichkeit gezeigt. Orpheus ist mit der Kunst seines Gesanges auch zu fast übermenschlichen Leistungen fähig. Freilich kämpft er mit dieser Kunst verzweifelt gegen die Natur an, beinahe gelingt ihm das Unmögliche. Schließlich muss aber auch er sich dem unvermeidlichen Schicksal des Todes fügen.

Die Aristaeus-Erzählung verkörpert Vitalität, den ewigen Kreislauf, bei dem eine stetige Erneuerung im Gang ist, die Orpheus-Erzählung das einmalige Leben, das in diesem Kreislauf sich der Erneuerung nicht entziehen kann und sterben muss.[15]

Vergil spricht am Anfang dieses Teils von der Entstehung der Bienen aus Tierleichen. Auch hierin zeigt sich, wie aus Vergangenem Neues sich bilden soll. Dann beginnt die Klage des Aristaeus. Dieser wird zunächst von seiner Mutter, der Nymphe Cyrene aufgenommen. Ihr Reich und ihre Rede werden angesprochen. Daraufhin sucht Aristaeus das Orakel des Proteus auf. Aristaeus fesselt Proteus, welcher ihm somit einen Rat geben solle. Proteus will das Schuldbewusstsein des Aristaeus stärken und erzählt von der Klage und Bitte des Orpheus an die Eumeniden und vom neuerlichen Verlust der Eurydike sowie der daraus resultierenden Trauer des Orpheus, der schließlich an seinem Gram stirbt. Am Ende erteilt Cyrene ihrem Sohn Aristaeus Anweisungen, welche Akte der Sühne er zu setzen habe. Nach der Errichtung der Altäre und dem Totenopfer für Orpheus entstehen die Bienen aus den Bäuchen der Rinder. Der Schluss wird abgerundet durch eine Sphragis, eine Zusammenfassung des Inhalts aller vier Bücher.[16]

Vorbilder

Vergil knüpft mit diesem Werk an die lange griechische Tradition des Lehrgedichtes von Hesiod bis Aratos an. Beim Lehrgedicht wird stets ein Stoff in gebundener Form dargeboten. Zwei Arten des Lehrgedichts sind zu unterscheiden: Im älteren hellenischen Lehrgedicht (etwa 700-550) wird versucht, die Welt und die Natur insgesamt zu deuten. Diese Gesamtdeutung steht dabei über praktischen Ratschlägen aus der Erfahrung. Berühmte Vertreter dieser Art waren zum Beispiel Hesiod und Parmenides. Ab dem Ende des vierten Jahrhunderts steht im jüngeren, hellenistischen Lehrgedicht die Dichtkunst des Poeten im Vordergrund. Wesentlich war die Verwandlung des Prosastoffs in ein Kunstwerk. Dichter wie Aratos oder Nikander vertraten diesen Typus. Die Georgica zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen Vergil beide Lehrgedichtsformen zusammenführte. Dabei orientierte er sich formal am jüngeren Lehrgedicht. Indem er aber auch zu Fragen der Lebensbestimmung Stellung nimmt, bezieht er auch die ältere Art des Lehrgedichts sowie den lateinischen Dichter Lukrez mit ein.

Dementsprechend mannigfaltig sind die Vorbilder des Vergil: Wenn er Aristaeus in den Georgica vor seiner Mutter klagen lässt, so mag er von Homer beeinflusst worden sein. Aristaeus ist vergleichbar mit Achilleus, der auf ähnliche Weise vor Thetis in der Ilias klagt. Die Georgica stehen auch unter Einfluss des Hesiod, was sich in der Einbringung von Elementen wie Mythen und Aphorismen zeigt. Von Hesiod dürfte das Motiv der Sinnerfüllung stammen, die in den Georgica eine ganz zentrale Idee darstellt. Auch Aratos dürfte als ein Hauptvertreter des alexandrinischen Lehrgedichts ein großes Vorbild Vergils gewesen sein. An Aratos von Soloi mag sich Vergil sowohl bezüglich der künstlerischen Gestaltung als auch in stoisch-religiöser Hinsicht orientiert haben. Von Nikander von Colophon, der ein Werk über den Landbau namens Georgika geschrieben hat, hat Vergil das Thema und den Namen seines Lehrgedichts übernommen haben. Die didaktischen Züge seines Gedichts leiten sich schließlich vom hellenistischen Epos ab.

Obwohl sein direktes Vorbild in der lateinischen Dichtung Lukrez ist, wie Vergil selbst durch Textanspielungen deutlich macht, strebt Vergil insgesamt eine Lukrez geradezu entgegengesetzte Absicht an. Während Lukrez' epikureisches Lehrgedicht die vollkommene Materialität der Welt und damit die Nichtexistenz bzw. Irrelevanz der Götter verkündete, ist Vergil zutiefst von einer göttlichen Lenkung der Welt überzeugt. Was jedoch Vergil mit Lukrez teilt, ist die Auffassung, dass im Kosmos die Natur als schöpferische Macht auftritt. Wie Lukrez so empfindet auch Vergil eine Zuneigung zur Natur und zur Philosophie und verurteilt jegliche Verschwendung. Auch in formaler Hinsicht offenbart sich Vergil in den Georgica als ein Verehrer von Lukrez. Das beweisen zahlreiche übernommene sprachliche Formeln. Vergil möchte also wie Lukrez die Geheimnisse der Natur erkunden, weiß aber gleichzeitig um die Schwierigkeiten, die sich bei der Erforschung der Natur aus der Beschränkung seiner geistigen Fähigkeiten ergeben. Doch will er zumindest die Ästhetik der Natur erkennen können, indem er die Welt gestaltet, die bei Vergil mit Göttern erfüllt ist (vgl. Zweites Buch, Vers 475 ff). Mit der Überzeugung, dass die Natur von Göttern getragen ist, lehnt er, wenngleich er große Anerkennung gegenüber diesem empfindet, die Ansicht des Lukrez ab.

Das Element der Göttlichkeit bei gleichzeitiger Verehrung der Natur trug entscheidend zu seiner für einen „heidnischen“ Dichter ungewöhnlich positiven Rezeption durch das Christentum bei, in deren Verlauf das Mittelalter Vergil sogar eine anima naturaliter christiana („von Natur aus christliche Seele“) zusprach.

Freilich spielen auch die praktischen Erfahrungen Vergils bei der Darstellung des Landlebens eine entscheidende Rolle. Sicher war er auch mit der griechischen und der römischen Fachliteratur vertraut. Vergil ist gewiss auch von der Philosophie Ciceros beeinflusst worden. Wenn Vergil schildert, wie aus dem Holz von Ulme, Linde und Buche ein Pflug hergestellt wird (Erstes Buch, Vers 169–175) und auf die magische Bedeutung von Monatstagen eingeht (Erstes Buch, Vers 276–286), bezieht er sich auf Hesiod. Bezüge zur Historia animalium des Aristoteles und zur Historia plantarum Theophrasts lassen sich ebenfalls feststellen. Auch wusste Vergil vom Oikonomikos Xenophons, wovon Servius' Kommentar zu 1,43 der Georgica zeugt. In der Anführung von Wetterzeichen in den Versen 351 bis 392 zeigt sich der Einfluss des Werkes Diosemeia von Arat. Auch das Werk Melitourgika über den Honig von Nikander und die Gedichte Hermes und Erigone von Eratosthenes hat Vergil in den Georgica wohl rezipiert.

Weitere Werke, von denen sich Vergil bei der Abfassung seines Lehrgedichts inspirieren ließ, waren Über den Landbau von Marcus Porcius Cato dem Älteren, das Werk des Diophanes von Nikaia, Werke über die Landwirtschaft von Mago, die Res rusticae von Marcus Terentius Varro, De agricultura und De apibus von Gaius Julius Hyginus und die Thyestes von Lucius Varius Rufus.

Auch Cicero war ein wichtiges Vorbild für Vergil. So schreibt Cicero in Cato Maior de senectute über die nützliche Feldarbeit und die Freude des Landlebens. Diesem Werk entnahm Vergil möglicherweise auch die Gliederung der Georgica, denn Cato spricht in Ciceros Werk davon, dass Saatfelder, Weingärten, Obstanlagen, Rinderzucht und Bienenschwärme das Landleben prägen, wie auch Vergil im ersten Buch von Aussaat und Pflügen, im zweiten von Weinreben, im dritten von der Wartung der Rinder und im vierten von den Bienen erzählt. Cicero hat mindestens genauso wie Ennius oder Lukrez auf Vergil stilistischen Einfluss ausgeübt.[17]

Sozioökonomische Hintergründe

Die Entstehung der Georgica steht auch im Zusammenhang mit der Zurückdrängung der freien Bauern durch die Expansion des Großgrundbesitzes im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Bürgerkriege hatten die Flucht vieler Landbewohner in die Städte zur Folge. Veteranen wurden Landgüter zugesprochen, die sie nicht zu bewirtschaften wussten, wodurch die Erträge sanken. Vergil fordert daher die Erneuerung des Bauerntums in Italien durch eine moralische Trendwende Roms, indem er die Wirren der Bürgerkriege anklagt, schuld am Elend einer verödeten Natur zu sein. Er betont die Werte des Friedens.

Vergil betont Nutzen und Heiligkeit der Natur, der Mensch solle ihr mit Frömmigkeit begegnen und sie mit Fleiß bewirtschaften. Durch Arbeit könne der Verfall der Welt unterbunden werden. Es sei der Wille Jupiters, den Menschen arbeiten zu sehen, der sich dadurch in die Ordnung des Kosmos eingliedern müsse. Im Zuge dieses Prozesses entstehe Kultur durch Fortschritt. Gleichzeitig ist sich Vergil auch dessen bewusst, dass Fortschritt den Menschen durch Kriege ins Verderben führen kann, weshalb er die Arbeit an sich keinesfalls lobt. Sie ist nach Vergil vielmehr die Konsequenz aus dem Übergang zum Eisernen Zeitalter.

Das italische Landleben in seiner Gesamtheit wird in den Georgica gepriesen. Die Landwirtschaft sei wirtschaftliche Basis für Roms Größe. Tugenden wie Unabhängigkeit, Frömmigkeit und Bescheidenheit assoziiert Vergil mit der Ländlichkeit. Im ländlichen Leben sieht Vergil die ursprünglichste Lebensform überhaupt. Ihm schwebt dabei ein Arkadien vor, das von Freiheit von Frieden geprägt sein soll. Er will darin Reste des Goldenen Zeitalters erkennen. Der Bauer verwandle eine ursprüngliche Natur des Paradieses in eine geordnete Natur der Harmonie. Im Landbau resultiere das Wirken Saturns, der sich, von Jupiter vertrieben, noch eine Weile in Italien aufhielt, wo er den Reichtum und den Frieden des Goldenen Zeitalters aufrechterhielt. Daraus folgt, dass sich Vergil in den Georgica ausschließlich auf die italische Landwirtschaft bezieht. Er bestätigt somit Italien als zentrales Land, weil alles Große Rom entspringe.

Weil Augustus den Römern wieder eine Identität verleihen wollte, wodurch der Staat saniert werden sollte, förderte er das Kleinbauerntum und betonte die wirtschaftliche Bedeutung der Bauern. Als es dem Kaiser tatsächlich gelang, eine friedliche Ordnung wiederherzustellen, sah Vergil in ihm eine göttliche Erscheinung, der ein neues Zeitalter eingeleitet habe. Wie es die Göttern schon im Anfang getan hätten, so begründe nun auch Augustus das bäuerliche Leben neu.

Vergils Georgica sind definitiv kein Fachbuch, auch wenn sie einen profunden Kern fachlichen Wissens enthalten. Sie beziehen sich auch nicht nur auf das Landleben, sondern ordnen es in einen Gesamtzusammenhang ein, der die Bedeutung des menschlichen Lebens verdeutlicht, aber auch die Roms für die ganze Welt. Durch die Einbringung von Göttern appelliert Vergil an die damals noch herrschende Frömmigkeit der Landbevölkerung und verleiht einerseits mit geographischen Ergüssen dem Leben eine Rolle innerhalb der gesamten Welt, andererseits den Göttern eine Schlüsselrolle dadurch, dass diesen nicht lediglich Herrschaft über die Erde, sondern auch himmlische Macht zugesprochen wird.

Vergil wendet sich im Großen und Ganzen weniger an die römischen Bauern selbst als vielmehr an die geistige Elite Roms, die angewiesen wird, sich um das Bauerntum zu sorgen. Zweifelsohne wollte Vergil mit den Georgica nicht nur Vergnügen bereiten, sondern auch politisch operieren und ein Umdenken in der Gesellschaft bewirken.[18]

Gliederung der Georgica

In der Form orientiert sich Vergil an Catulls Gedichten und der Epik des Lukrez. Er folgt keinem strengen System und meidet Monotonie. Keinesfalls geht er planlos vor, sein Lehrgedicht ist organisch gewachsen. Im ersten Buch folgt die Beschreibung des Feldes den Jahreszeiten und steht im Bild des Bürgerkrieges. Im zweiten geht es um die Pflege von Weinstöcken und Ölbäumen, wobei das Motiv des Friedens in Erscheinung tritt. Im dritten wird die Rinder- und Pferdezucht erörtert, Vergil folgt dem Lebenslauf der Tiere, an dessen Ende der Tod steht. Im vierten Buch der Bienen bemüht er schließlich das Motiv von deren Auferstehung bei gleichzeitiger Schwere des menschlichen Schicksals.

Klar erscheint in der Gliederung die Figur der Antithese: Das erste und das dritte Buch weisen umfangreiche Einleitungen auf und enden mit Verderbensszenarien, das zweite und das vierte besitzen nur kurze Einleitungen und sind erfreulicher Natur. Während die ersten beiden Bücher von unbelebten Objekten handeln, stehen in den beiden letzten Büchern die Lebewesen im Mittelpunkt.

Auch sind noch in anderen Merkmalen strukturelle Gleichheiten erkennbar: Das dritte und das vierte Buch gehen gleichermaßen auf tierische Leiden ein. Im ersten wie auch im vierten Buch werden die Anstrengungen des Bauerntums angeführt. Während im ersten Buch von Himmelsgeographie die Rede ist, wird im dritten Buch auf irdische Geographie eingegangen. Sind die ersten beiden Bücher in jeweils drei Teile untergliedert, so sind es bei den letzten beiden derer jeweils zwei.[19]

Poesie in den Georgica

Vergil wendet die hohe Dichtkunst auf das hellenistische Lehrgedicht an. In diesem Prinzip folgt er Lukrez. Der lehrhafte Charakter wird vom poetischen überragt. Meisterhaft hat Vergil das poetische Prinzip der Variation umgesetzt. Langatmigkeit wurden vermieden, die Materie wird von Handlung durchdrungen, Objekte erfahren vielfach eine Personifikation, indem sie mit Attributen wie Tapferkeit, Freude und Neid versehen werden.

An den Leser wendet sich der Dichter in Befehlsform. Hin und wieder wird Vergil sogar ein wenig humorvoll. Seine größte Aufmerksamkeit galt jedoch der Verbindung griechischer Eleganz mit lateinischer Schlichtheit. Beispielsweise finden sich Anklänge an Homers Ilias. Stilmittel wie Enumerationen und schmückende urbildliche Adjektive stammen von den Alexandrinern. Von Ennius übernahm Vergil altertümliche Ausdrücke, von Catull die elegante Sprache und von Lukrez die Fröhlichkeit der Lehre.

Vergils Sprache ist gerne abstrakt, wenngleich auch manchmal konkret, wo man es nicht erwarten würde, und offen für Neologismen, worin sich das Selbstbewusstsein des Schöpfers offenbart. Sie macht häufigen Gebrauch von Metaphern, Gleichnissen, Vergleichen, Onomatopoesie und Zeitsprüngen. Der Hexameter Vergils ist entsprechend der Tradition streng bei gleichzeitiger teilweiser Leichtfüßigkeit und majestätisch bei gleichzeitiger Eleganz.[20]

Musikalische Bezüge

Auch aus musikwissenschaftlicher Sicht sind die Georgica interessant, handelt es sich doch dabei um ein Hohelied auf das italische Bauerntum. Im Werk werden auch zahlreiche musikalische Bezüge hergestellt. So wird im ersten Buch auf Weberlieder (Vers 293) und Schnittertänze (Vers 350) verwiesen. Im zweiten Buch ist von etruskischen Bläsern (Vers 193), von kunstlosen Liedern anlässlich des Bacchusfests (Vers 386 ff.), von Winzerliedern (Vers 417) und von Kriegsmusik, die das Ende des Zeitalters des Saturnus markiert (Vers 539), die Rede. Schließlich hört sich nach dem vierten Buch auch das Brummen von Bienenschwärmen, die Vergil als miteinander kämpfende Heere deutet, nach Kriegsmusik an (Vers 71). Durch Zimbeln würden die Bienen in die richtige Richtung gewiesen werden (64), so wie der Zeusknabe während des Schlagens der Zymbeln von Bienen ernährt wurde (151). Im zweiten Buch wird im Vers 193 auch auf ein typisch etruskisches Instrument, das Blasinstrument Aulos, Bezug genommen. Sein Rohr soll nach dem Zeugnis Vergils aus Elfenbein hergestellt worden sein.[21]

Rezeption

Literarische Nachwirkung

Vergils Werk genoss in Mittelalter und Neuzeit durchgehend großes Ansehen.

Antike

Die Georgica wurden schon zur Zeit Vergils in der Schule gelesen und im Theater vorgetragen. In Pompeji finden sich Zitate daraus als Graffiti. Vergils Zeitgenosse Iulius Hyginus gab einen Kommentar zu den Georgica heraus, auf welchem die Texterklärung des Marcus Valerius Probus basieren dürfte. Auch der Kommentar des Servius, Teile der Veronenser Scholien, die Bernenser Scholien und Anmerkungen zum Werk in den Saturnalien des Macrobius sind überliefert. Arrianos übersetzte die Georgica ins Griechische. Bereits zur Zeit Hadrians konsultierte man das Werk zu Angelegenheiten des Schicksals. In spätantiker Zeit wurde er als Polyhistor verehrt, im Mittelalter schließlich wurden ihm Attribute eines Wundertätigen verliehen.

Wirkungen des Lehrgedichts auf Horaz sind möglich, bezüglich Ovid, der beispielsweise in seinen Metamorphosen eine Parodie auf Vergils Abschnitt über die Erlebnisse des Orpheus kreiert, gelten sie als gesichert. Gleichfalls ist Einfluss von Vergils Georgica auf das Jagdgedicht des Grattius und das Astronomiegedicht des Manilius anzunehmen, ebenso auf die Bukoliker Titus Calpurnius Siculus und Marcus Aurelius Nemesianus. Zumindest in erster Zeit wurde Vergil hinsichtlich seines Werkes über den Landbau vermutlich auch als agronomische Autorität angesehen und von Columella in seinem landwirtschaftlichen Werk zitiert sowie von Plinius dem Älteren in Fragen der Bienenkunde kritisiert.

In spätantiker Zeit wurden die Georgica, etwa von Ambrosius, dahingehend interpretiert, dass der Aufruf zur Arbeit mit biblischen Inhalten korrespondiere und das Werk an die benediktinische Ordensregel vom Ora et labora erinnere. Somit konnten die Georgica Zeiten des Zerfalls dadurch überbrücken, dass sie als christliche Lobpreisung erschienen. Sowohl Cassiodorus in den Institutionen als auch Endelechius in De mortibus boum bemühen Georgica-Zitate.

Mittelalter

Nach der Völkerwanderung besann man sich wieder auf die Werke Vergils: Alkuins Gedichte zeigen genauso vergilische Einflüsse der Georgica wie auch Walahfrid Strabos Lehrgedicht De cultura hortorum über den Kräutergarten der Reichenau, möglicherweise Wandalbert von Prüms Gedichte über die Namen der zwölf Monate ebenfalls. Walter von Châtillon, der im 12. Jahrhundert lebte und neben Vagantendichtungen mit der Alexandreis ein bedeutendes Alexanderepos verfasste, entwarf eine auf 100 Verse verkürzte Nachdichtung der Georgica.[22] Es muss allerdings resümiert werden, dass, wenngleich auch weiterhin gerne Motive der Georgica wie etwa die Verschlechterung des paradiesischen Zustandes zur Zeit des Saturn durch göttliche Einwirkung zitiert wurden, die literarische und theologische Wirkung dieses Lehrgedichts von der Aeneis immer mehr überragt wurde und hinter diesem anderen Werk Vergils zurücktrat.

Frühe Neuzeit

Schließlich zeigt sich auch bei den italienischen Humanisten ein großes Interesse an den Georgica, so bei Dante und Petrarca. Poliziano verfasste anhand der Georgica ein Epos namens Rusticus. Sannazaro nahm in seinem Werk Arcadia Anleihe an der Aristaeus-Episode in den Georgica. Giovanni Ruccellai empfand ihnen sein Gedicht Le Api nach. Luigi Alamanni nahm sich das Lehrgedicht zum Vorbild für ein eigenes Gedicht über das Landleben, das er La Cultivazione nannte. Fracastro nahm in Naugerius Stellung für Vergils Georgica.

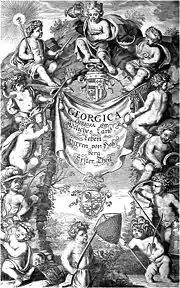

Später ging der Einfluss des Lehrgedichts auch auf die romanischen Sprachgebiete über, was sich in Spanien in Juan de Menas Laberinto, in Frankreich in Ronsards Eklogen und in René Rapins Hortorum libri IV sowie in England in Spensers Shepheardes Calender, in Swifts den Georgica nachempfundenem A Description of a City-Shower und in Miltons Verlorenem Paradies zeigt. Personen wie Ben Jonson, George Chapman und John Fletcher zeigen sich angetan von den Georgica. Joseph Addison schrieb 1693 einen Essay über das Lehrgedicht, in welchem er es als the most complete, elaborate and finished piece in all antiquity“ rühmte und 1697 bezeichnete der Literaturkritiker John Dryden es als „the best poem of the best poet. Ebenso lobt es Martin Opitz mehrmals im Buch von der Deutschen Poeterey. Johannes Fries, der Philologie und Musik in Paris studiert hatte, trat als Verfasser einer Reihe von Schulwerken zu den Themengebieten der alten Sprachen und Musik hervor und widmete den Georgica Vergils 1561 seine Annotationes in Vergilii Bucolica et Georgica. Im deutschen Sprachraum verfasste der österreichische Landadlige Wolf Helmhardt von Hohberg (1612–1688) die Georgica curiosa, ein enzyklopädisch angelegtes Lehrbuch über alle Aspekte der Haus- und Landwirtschaft nach dem Verständnis des 17. Jahrhunderts, das zu den Höhepunkten der so genannten Hausväterliteratur gezählt wird.

Die Liste der Autoren, die von den Georgica beeinflusst wurden, ließe sich noch lange fortsetzen: Speziell im England des 18. Jahrhunderts erregte die Übersetzung Drydens größte Aufmerksamkeit. So bezogen John Denham in Cooper’s Hill, Alexander Pope in Windsor Forest, Christopher Smart in The Hop-Garden, John Philips in Cyder, John Gay in Rural Sports, William Sommerville in The Chase, des Weiteren Walter Savage Landor, William Wordsworth, George Gordon Byron, Alfred Tennyson und Robert Browning Ideen aus Vergils Lehrgedicht. Thomsons Werk The Seasons bezieht auch seinen Stoff aus den Georgica.

Auch in Frankreich erfreuten sich die Georgica im 18. Jahrhundert größter Beliebtheit. Vanières Praedium rusticum, de Rossets Agriculture, Delilles L’homme des champs und Les quatre saisons von François-Joachim de Pierre de Bernis zeugen von der Verbreitung von Vergils Werken und der Verehrung, die man insbesondere für sein Lehrgedicht empfand.

Noch Goethe zitierte in der Italienischen Reise am neunten September 1786 die Georgica und wenn er seine Figur Egmont sagen lässt, wie gepeitscht die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durchgehen, so ist Goethe möglicherweise vom Schlussbild des ersten Buches der Georgica dazu angeregt worden.

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Vergil als führender antiker Dichter im deutschen Sprachraum abgelöst durch Homer. Weiterhin wurden etwa von Lessing die Georgica als das Meisterstück des Virgil betrachtet, doch stand Vergil letztlich im Schatten Homers. Im romanischen Sprachraum stand er allerdings weiterhin an der Spitze antiker Dichtung, was Charles-Augustin Sainte-Beuves Ètude sur Virgile demonstriert.

20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert erlebten die Georgica durch Studien seitens der Philologen Richard Heinze, Erich Burck, Friedrich Klingner und Vinzenz Buchheit eine Renaissance. Vita Sackville-West orientierte sich in The Land am Schreibstil des Lehrgedichts und auch Thomas Stearns Eliot sah in Vergil, nicht zuletzt aufgrund der Georgica, sein Vorbild, was er auch in seinem Essay Was ist ein Klassiker darlegt.[23]

Philosophie

Im 18. Jahrhundert wurde Homer als schlichter Poet dem erhabenen Stil Vergils entgegengehalten. So gewann Homer gegenüber Vergil in den Kritischen Wäldern Johann Gottfried Herders und in der Ästhetik Georg Wilhelm Friedrich Hegels.[24]

Gottfried Wilhelm Leibniz nimmt in seinem Werk Die Theodicee im Abschnitt über die Übereinstimmung des Glaubens mit der Vernunft auch Bezüge zu Vergils Georgica, wobei er ihn aber als Negativbeispiel anführt. Er führt die Aussage einiger Aristoteliker an, es gebe eine allgemeine Seele, welche den Ozean für alle besonderen Seelen bilde, nur diese allgemeine Seele solle als eine selbständige bestehen, während die einzelnen besonderen Seelen entstehen und vergehen. Dabei gibt Hegel zu bedenken, dass manche sogar glaubten, dass Gott diese allgemeine Seele sei. Diese Lehre, nach deren Ansicht die Seelen der Tiere durch eine gleichsam tropfenweise Absonderung aus diesem Ozean entstehen, sobald sie einen Körper treffen, den sie beleben können und nach der sie bei der Zerstörung des Körpers untergehen, indem sie sich wieder mit dem Ozean der Seelen verbinden, so wie die Flüsse sich im Meere verlieren, sieht Hegel in einer Aussage in Vergils Georgica im vierten Buch im Vers 221 angesprochen: »Denn die Gottheit schreitet durch alle Länder und Meere und den tiefen Himmel. Von daher entnimmt ein jedes der Haustiere, der Herden, der Männer, aller Arten der wilden Tiere und jedes Geborene sein schwächliches Leben und wenn sie sich auflösen, so muss es dahin zurückgegeben und zurückgebracht werden.« Dazu zitiert Leibniz auch Vers 724 des sechsten Buches der Aeneis.[25]

Der italienische Dichter und Philosoph Tommaso Campanella nennt in seiner Utopie Der Sonnenstaat ein Buch mit dem Titel Georgica, dass den Einwohnern des Sonnenstaates dabei helfen solle, die Erde mit großer Kunstfertigkeit tüchtig zu bearbeiten und gut zu befruchten, was ihnen mithilfe geheimer Mittel, mit welchen die Keimkraft des Samens beschleunigt und vervielfacht werden könne und andererseits verhindert werden möge, dass sie je einmal absterben, gelänge. Gleichzeitig nimmt Campanella auch Bezug auf Ratschläge zur Tierzucht und Tierhaltung in Vergils Bucolica.[26]

Jean Paul spricht in seiner Vorschule der Ästhetik in Bezug auf die Georgica sogar von einer eigenen Wissenschaft, die jene unterstützen würden, wenn er auf die Funktion der Poesie eingeht. Die Dichtkunst solle den Menschenverstand und gelehrte Kenntnisse oder ganze Wissenschaften (wie die Agronomie in den Georgica) in Umlauf bringen, ja gerade dadurch desto stärker für das Gedächtnis arbeiten, dass sie ihm durch ihre Anmut alles tiefer einpräge.[27]

Bildende Kunst

Aristide Maillol, André Dunoyer de Segonzac und Richard Seewald schufen im 20. Jahrhundert Bilder zu manchen Themen der Georgica.[28] André Segonzac, ein französischer Maler und Graphiker, der über 2000 Radierungen und zahlreiche Buchillustrationen anfertigte und berühmt durch seine Zeichnungen von Theater- und Ballettbesuchen wurde, hat 1947 eine große Menge an Illustrationen zur Vergils Georgica publiziert.[29]

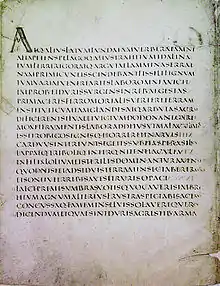

Die Vergil-Handschriften: Insgesamt 24 Vergil-Handschriften, die zumeist aus dem 4. bis 6. Jahrhundert stammen, sind mehr oder weniger vollständig erhalten. Der Vergilius Vaticanus und der Vergilius Romanus zeigen hierbei auch zahlreiche Illustrationen zum Text der Bucolica, Georgica sowie der Aeneis und sind von besonderer kunstgeschichtlicher Bedeutung. Von ersterer Handschrift sind 50 Miniaturen, etwa ein Fünftel der ursprünglichen Anzahl, erhalten, an deren Erarbeitung drei Maler beteiligt gewesen sein dürften. Von letzterer sind 19 Miniaturen noch vorhanden, etwa die Hälfte der ursprünglichen Anzahl. Die Abbildungen der ersten Handschrift wurden in hellenistischer Tradition gestaltet, was sich in der Darstellung der Figuren und in der Einbettung in jener in die umliegende Landschaft und Architektur erweist. Der jüngere Vergilius Romanus zeigt einen ausgeprägten mittelalterlichen Charakter mit Merkmalen wie Auflösung des Raumes, Tektonik der Komposition, wenig Hauptrichtungen und schmückende Farben (nach Boeckler 1932). Diese Darstellungsweise nimmt Abstand von hellenistischen Gestaltungsinstrumenten und betont den Flächen- und Liniencharakter. Neben den beiden bereits angeführten Handschriften ist noch der Vergilius Augusteus von künstlerischem Wert aufgrund seines hochwertigen Buchschmucks. Die Schriftform des Textes in diesem Manuskript ist jene der Capitalis quadrata. Auch aus dem 10. bis 12. Jahrhundert sind auch einige wenige Zeugnisse erhalten, in welchen der Text mit Randzeichnungen und dekorativen Initialen geschmückt wird. Insbesondere aus Süditalien, Süddeutschland und Österreich sind noch heute Handschriften aus jener Zeit vorhanden. Noch im 14. und 15. Jahrhundert entstanden insbesondere in Frankreich und Italien aufwändige Bildzyklen, meist zu den Georgica, den Bucolica und zur Aeneis. Hier sind die Kodizes aus Lyon, Gand und Florenz hervorzuheben.[30]

Musik

Sehr oft ist der Orpheusmythos Thema abendländischer Musik. The Seasons, ein literarisches Werk, bei dessen Verfassung sich Thomson in der Thematik an die Jahreszeiten-Rhythmik des ersten Buches der Georgica gerichtet hat, inspirierte später Joseph Haydn zur Komposition seines Oratoriums Die Jahreszeiten, sodass dieses Musikwerk letztlich vom Geiste vergilischer Poetik getragen ist.[24] Im 19. Jahrhundert komponierte der später ausgezeichnete Pianist und Orchestermeister Gellio Benvenuto Coronaro mit nur dreizehn Jahren ein Musikwerk namens La Georgica.[31]

Im 20. Jahrhundert komponierten Francesco Malipiero und Jan Novák Stücke zu einzelnen Georgica-Themen.[28] Malipieri interpretierte mit La terra, einer Kantate für gemischten Chor, Klavier und Orchester 1946 das erste Buch der Georgica.[32] Jan Novák wollte mit seiner Toccata Georgiana, einem Musikwerk, das er 1963 für die Orgel schrieb, in teilweise Opposition treten zum Sozialistischen Realismus, der in seiner Heimat, der Tschechoslowakei, die dominierende Stilrichtung darstellte. Weitere klar von der Georgica inspirierte Musikwerke Nováks sind die Tonwerke Concentus Eurydicae für Gitarre und Streichorchester (1971) und Rustica Musa I und II (1973/1975) für Klavier sowie die Vokalwerke Dido 1967, eine Kantate für Mezzosopran, Männerchor und Orchester, Mimus magicus 1969 für Sopran, Klarinette und Klavier und IV Fugae Vergilianae 1974 für gemischten Chor. Werner Egk hat in den 1930er-Jahren ein Musikwerk mit dem Titel Georgica geschaffen, das vier Bauernstücke umfasst und für Orchester geschaffen wurde.[33]

Namensgebung

Die Georgica waren Namensgeber der ungarischen Landwirtschaftsschule in Veszprém Georgikon.

Ausgaben, Kommentare und Übersetzungen

- Otto Schönberger (Hrsg. u. Übers.): P. Vergilius Maro, Georgica, Reclam, Stuttgart 1994

- Manfred Erren (Hrsg.): P. Vergilius Maro, Georgica, Bd. 1: Einleitung, Praefatio, Text und Übersetzung. Carl Winter, Heidelberg 1985, ISBN 3-533-03440-2

- Manfred Erren (Hrsg.): P. Vergilius Maro, Georgica, Bd. 2: Kommentar. Carl Winter, Heidelberg 2003, ISBN 3-8253-1386-7

- Roger A. B. Mynors (Hrsg.): Virgil, Georgics, Clarendon Press, Oxford u. a. 1990, ISBN 0-19-814445-8

Literatur

- Michael von Albrecht: Vergil. Bucolica - Georgica - Aeneis. Eine Einführung, Winter, Heidelberg ²2007.

- Robert Cramer: Vergils Weltsicht. Optimismus und Pessimismus in Vergils "Georgica", De Gruyter, Berlin u. a. 1998.

- Friedrich Klingner: Virgils Georgica, Artemis, Zürich u. a. 1963.

- Gary B. Miles: Virgil's Georgics: a new interpretation. University of California Press, Berkeley u. a. 1980, ISBN 0-520-03789-8

- Versuch einer Uebersezzung der Georgik des Virgils, Autoren Vergilius Maro, Publius, C. G. Lenz, Verlag Adler, Ort Rostock, Jahr 1783

Weblinks

Anmerkungen

- Otto Schönberger: Georgica, S. 145/146

- Otto Schönberger: Georgica, S. 147–150.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 150–153.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 153–155.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 156.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 156–159.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 159–161.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 161–164.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 165–167

- Otto Schönberger: Georgica, S. 167–170

- Otto Schönberger: Georgica, S. 170–173

- Otto Schönberger: Georgica, S. 174/175

- Otto Schönberger: Georgica, S. 175

- Otto Schönberger: Georgica, S. 175–179

- Otto Schönberger: Georgica, S. 179–183

- Otto Schönberger: Georgica, S. 183–187

- Otto Schönberger: Georgica, S. 200–205

- Otto Schönberger: Georgica, S. 206–210

- Otto Schönberger: Georgica, S. 210–212

- Otto Schönberger: Georgica, S. 212–214

- Günther Wille: Virgil in Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Hg. Friedrich Blume, Kassel, 1949–1986. Band 13, S. 1812

- Jean Maillard: Gautier de Châtillon in Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Hg. Friedrich Blume, Kassel, 1949–1986. Band 16, S. 429

- Otto Schönberger: Georgica, S. 217–223

- Otto Schönberger: Georgica, S. 222.

- Gottfried Wilhelm Leibniz: Die Theodicee. Übersetzt von J. H. von Kirchmann, Leipzig: Dürr, 1879, S. 40/41.

- Thomas Campanella: Der Sonnenstaat, München: M. Ernst, 1900, S. 44/45

- Jean Paul: Werke. Hg. Norbert Miller und Gustav Lohmann, München 1959–1963, Band 5, S. 375/376.

- Otto Schönberger: Georgica, S. 223

- Segonzac in Lexikon der Kunst, Hg. Harald Olbrich. Leipzig, 1987–1994. Band 6, S. 586

- Andreas Fingernagel: Vergil-Handschriften in Lexikon der Kunst, hrsg. Harald Olbrich, Leipzig 1987–1994, Band 7, S. 592.

- Sergio Martinotti: Coronaro in Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Hg. Friedrich Blume, Kassel, 1949–1986. Band 15, S. 1601

- Massimo Mila: Malipiero in Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Hg. Friedrich Blume, Kassel, 1949–1986. Band 8, S. 1553

- Ottone Tonetti: Novák in Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Hg. Friedrich Blume, Kassel, 1949–1986. Band 16, S. 1416