Erich Klann (Politiker)

Erich Klann (* 16. Januar 1896 in Zerrehne, Landkreis Köslin; † 6. Dezember 1948 in Lübeck) war ein deutscher Politiker der KPD.

Leben

Der gelernte Schlosser Klann war Gründungsmitglied der KPD. Er leitete Anfang der 1920er Jahre die kommunalpolitische Abteilung der Bezirksleitung Mecklenburg-Lübeck und war von Ende 1928 bis 1932 Orgleiter der Bezirksleitung Wasserkante. Er war Mitbegründer der Internationalen Arbeiterhilfe in Lübeck. Von 1921 bis 1933 war Klann Fraktionsvorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Lübecker Bürgerschaft, einem der kleineren der deutschen Landesparlamente.

Nach der Bürgerschaftswahl am 10. Februar 1924 wählte am 3. März 1924 die neuerwählte Bürgerschaft ihr neues Präsidium. Gustav Ehlers (SPD) wurde mit allen Stimmen, mit Ausnahme der der Kommunisten, zum Wortführer der Bürgerschaft gewählt. Carl Heinsohn (DVP) wurde anschließend mit 65 von 77 Stimmen zu dessen Ersten Stellvertreter gewählt. Bei der Wahl zum Zweiten Stellvertreter des Wortführers vereinigte Johannes Hefti (Neuer Eigentümer-Verein) mit 44 von 79 Stimmen die Mehrheit auf sich. Nun ergriff Egon Nickel als Fraktionsführer der Kommunisten das Wort. Er bemängelte, dass sich die Bürgerschaft gegen sie verschworen hätte und nicht den von ihr favorisierten Erich Klann, dieser erhielt nur die 10 Stimmen seiner Partei, als Vertreter der drittstärksten Fraktion in der Bürgerschaft auf den ihm zustehenden Platz des dritten Stellvertreters in das Präsidium gewählt hätte. Als Konsequenz müsse Nickel für seine Partei das Misstrauen gegen die Bürgerschaft aussprechen.[1]

1933 war er Sekretär der illegalen KPD in Groß-Hamburg. Am 29. April 1933 wurde er verhaftet und am 23. Oktober 1934 zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Anschließend kam er bis 23. Dezember 1938 in „Schutzhaft“ in das KZ Sachsenhausen. Nach seiner Freilassung arbeitete er als Schlosser, wurde am 23. August 1939 erneut festgenommen und war bis April 1945 wieder im KZ Sachsenhausen. Nach 1945 wurde er in Lübeck Leiter des Arbeitsamtes und Stadtpräsident. Er starb an den Folgen der Haft.

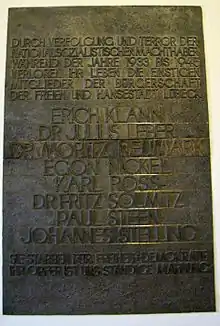

Das Grab von ihm und Maria, seiner zweiten Frau, befindet sich auf dem Vorwerker Friedhof im Innenhof der Gedenkstätte der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Die am Lübecker Rathaus befindliche Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialismus der Bürgerschaft trägt auch seinen Namen. Im Stadtteil St. Jürgen erinnert vor seiner Wohnung in der Neuengammer Straße 1 ein Stolperstein seit 2011 an sein Schicksal.

Maria

Die als Maria Johanna geborene Tochter des Bergmanns Burbaum besuchte in Wanne-Eickel die Handelsschule, machte eine kaufmännische Lehre und arbeitete dann als Kontoristin und Stenotypistin. Während des Kapp-Putsches war sie Sanitätsgehilfin und trat zunächst in die USPD und Ende des Jahres in die KPD ein. Hier arbeitete sie zunächst im Sekretariat der KJD in Bochum und später als Unterbezirksleiterin des Kommunistischen Jugendverbands Essen. Sie heiratete 1926 den Bochumer KPD- und RFB-Funktionär Erich Krollmann († 1937). Als Instrukteurin von der Abteilung Agitprop der Bezirksleitung Wasserkante war sie seit dem Ende 1928 sowohl in Hamburg als auch Schleswig-Holstein und wurde 1929 als Abgeordnete in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt.

Von Januar 1933 bis Februar 1934 belegte sie Kurse an der Internationalen Lenin-Schule in Moskau. Unter dem Decknamen „Hertha“ kehrte sie 1934 über Prag zur jetzt illegalen Arbeit nach Deutschland zurück. Als Instrukteurin und Unterbezirksleiterin war sie zunächst in Leipzig, dann als Oberberaterin für die Anleitung der illegalen Bezirksleitungen in Stuttgart, Frankfurt am Main und Mannheim. Man verhaftete sie im Januar 1935 in Mannheim und überführte sie nach Leipzig. Der 1. Senat des Volksgerichtshofs verurteilte sie am 4. Oktober 1935 zu 15 Jahren im Zuchthaus Jauer. Hier wurde sie befreit und kehrte 1945, inzwischen mit Erich Klann verheiratet, nach Lübeck zurück.

Ende der vierziger Jahre gehörte sie zu den Spitzenfunktionären in Schleswig-Holstein. Der Stern nannte sie 1949 in Anspielung auf die rumänische Außenministerin „Ana Pauker des Nordens“. Ihre Anfang der fünfziger Jahre geäußerte Kritik der totalen Unterordnung der westdeutschen KPD unter die SED hatte im August 1952 ihren Ausschluss wegen „parteischädigenden Verhaltens“ zur Folge und zog die Schmähung als „Titoistin und amerikanische Agentin“ nach sich. Auch die Lübecker VVN, deren Vorsitz sie lange innehatte, verstieß sie. Ihr Antrag auf Mitgliedschaft in der SPD wurde 1954 abgelehnt, zwei Jahre später jedoch stattgegeben. Bis 1958 wurde jedoch vom Landesamt für Verfassungsschutz noch vor ihr gewarnt. Seit 1973 war sie ehrenamtliche Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Lübeck.

Minna

In seiner ersten Ehe ist Klann mit Minna Koll verheiratet gewesen. Nach der Machtübernahme leitete sie in Lübeck die nun illegale KPD. Von den Hafen anlaufenden Schiffen holte sie zum Beispiel illegale Schriften. Sie druckte andere Widerstandsgruppen und druckt Flugblätter. Nachdem ihr Mann bereits 1934 verhaftet wurde, verhaftete man auch sie im Oktober 1935. Im sogenannten Lübecker Kommunistenprozeß wurde sie am 15. Dezember 1936 mit Ernst Puchmüller vom Volksgerichtshof wegen Hochverrat verurteilt. Während der Verbüßung ihrer achtjährigen Strafe im Zuchthaus Lauerhof verstarb sie am 18. April 1940. Auch ihr Grab befindet sich im Innenhof der Gedenkstätte der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf dem Vorwerker Friedhof.

Weblinks

Literatur

- Alexander Gajewski: Erich Klann (1896-1948). In: Siegfried Mielke, Stefan Heinz (Hrsg.) unter Mitarbeit von Julia Pietsch: Gewerkschafter in den Konzentrationslagern Oranienburg und Sachsenhausen. Biografisches Handbuch, Band 4 (= Gewerkschafter im Nationalsozialismus. Verfolgung – Widerstand – Emigration. Band 6). Metropol, Berlin 2013, ISBN 978-3-86331-148-3, S. 493–499.

- Hermann Weber, Andreas Herbst (Hrsg.): Handbuch der Deutschen Kommunisten, Karl Dietz Verlag, Berlin, 2008, ISBN 978-3-320-02130-6. (Online)

Einzelnachweise

- Erste Sitzung der neuen Bürgerschaft. In: Lübeckische Anzeigen, 174. Jg., Nr. 54, Ausgabe vom 4. März 1924.