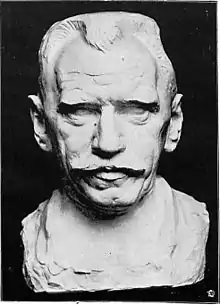

Emanuel von Seidl

Emanuel Seidl, ab 1906 Ritter von Seidl, (* 22. August 1856 in München; † 25. Dezember 1919 ebenda) war ein Architekt, Innenarchitekt und Ingenieur der deutschen Kaiserzeit. Stilistisch war er ein Vertreter des Historismus, neigte aber auch bestimmten Jugendstil-Elementen zu. Er gilt als einer der bedeutendsten Münchner Architekten der Prinzregentenzeit.[1]

Leben

Emanuel Seidl wurde als dritter Sohn des Bäckers Anton Seidl und seiner Frau Therese, Tochter des Bierbrauers Gabriel Sedlmayr, in München geboren. Seidl studierte an der Technischen Hochschule München Architektur und arbeitete später als Innenarchitekt u. a. im Büro seines Bruders Gabriel von Seidl. Seit 1896 trug er den Titel eines königlichen Professors. Seidl stellte 1897 den Muschelsaal im Augustiner-Brauhaus in der Neuhauser Straße in München als erstes großes Werk fertig.[2] 1901 errichtete Seidl in Murnau am Staffelsee ein Landhaus mit englischen Landschaftsgarten (abgerissen 1972).[3] 1906 wurde Emanuel Seidl als einem der führenden Villenarchitekten Süddeutschlands das Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone verliehen. Infolgedessen wurde er in den bayerischen Adelsstand eines Ritters erhoben.[2] 1916 heiratete er Maria Agnes Luberich (1871–1935), die Ehe blieb kinderlos.[4] Sein Bruder, der Zuckerbäcker Anton Seidl, ist bekannt für die Prinzregententorte.[5]

Werk

Emanuel von Seidl war zwischen 1900 und 1918 ein erfolgreicher Villenarchitekt und weit über die Grenzen seiner Heimatstadt München hinaus bekannt. Erfasst sind 180 Werke in und um München sowie im sächsischen Erzgebirgsraum, davon etwa ein Drittel große Landhäuser und Villen, von denen noch etwa 60 stehen. Als Beispiele seien hier die Seidlvilla (auch Villa Lauterbacher) am Nikolaiplatz im Münchner Stadtteil Schwabing und seine eigene 1897/98 erbaute Villa (Bavariaring 10, Ludwigvorstadt) genannt. Zu seinen wohl bedeutendsten Privathäusern gehören das für Richard Strauss in Garmisch mit einem eingebauten, großzügig verglasten Erker mit Alpenblick und der in Stein bei Hartenstein an der Zwickauer Mulde gelegene Landsitz Schloss Wolfsbrunn, der nach zeitgenössischer Ansicht als letztes und reichstes, aber auch zielbewusstestes und reifstes seiner Bauwerke für den Montanunternehmer Georg Wolf entstand.[2]

Weitere Objekte waren z. B. eine Stadtvilla für den Mediziner und Universitätsprofessor Hermann von Tappeiner (Ende des 19. Jahrhunderts), die später als Verwaltungsgebäude der Mannheimer Lebensversicherung genutzt wurde, das Staatstheater am Gärtnerplatz in München (1899), das Elefantenhaus im Münchener Tierpark Hellabrunn, zwischen 1900 und 1907 der Ostflügel des Schlosses Sigmaringen,[2] die Fassade des Münchner Theresien-Gymnasiums, der Festsaal im Deutschen Museum sowie das im klassizistischen Jugendstil 1911 erbaute Gebäude in der Widenmayerstraße 25/25a im Stadtteil Lehel.

Zu seinen großen Bauprojekten gehörten Kurhotels, Vereinsgebäude, aber auch die Bauten der Deutschen Abteilung auf der Weltausstellung in Brüssel 1910.

Nach dem Tod seines Bruders Gabriel von Seidl 1913 betreute Emanuel von Seidl das große Projekt Deutsches Museum bis zu seinem eigenen Tod 1919.

In vielen Ausstellungsgestaltungen bewies Seidl dekorative Talente, während Hellabrunn noch heute eindrucksvoll Seidls sensiblen Umgang mit der Landschaft und sein Gespür zur Einbettung von Gebäuden in den Landschaftsraum belegt. Er gestaltete auch den Murnauer Park im Stile eines Englischen Landschaftsgartens.

Der süddeutsche Architekt neigte aber mehr dem verspielten neobarocken Eklektizismus zu als dem württembergisch Nüchternen oder gar wuchtig Schmucklosen, wie dem Historismus des Stuttgarter Hauptbahnhofs von Paul Bonatz. Von seiner Italienreise brachte Seidl das Verspielte der Italianità ins Münchner Architekturbüro mit. Diese Ideen, wie etwa aufgemalte Rankgitter oder Lüftlmalerei im Innenhof des Augustinerbräus, hat er in seinen Werken verarbeitet.[2]

Augustinerbräu, Neuhauser Straße, München

Augustinerbräu, Neuhauser Straße, München Die Strauss-Villa, erbaut für den Komponisten Richard Strauss von 1907/1908 in Garmisch-Partenkirchen

Die Strauss-Villa, erbaut für den Komponisten Richard Strauss von 1907/1908 in Garmisch-Partenkirchen Ein Ibach Flügel, gefertigt 1908 für den Komponisten Richard Strauss für seine Villa in Garmisch-Partenkirchen

Ein Ibach Flügel, gefertigt 1908 für den Komponisten Richard Strauss für seine Villa in Garmisch-Partenkirchen Das Elefantenhaus im Tierpark Hellabrunn, München, als Postkartenmotiv, 1932

Das Elefantenhaus im Tierpark Hellabrunn, München, als Postkartenmotiv, 1932

Schriften

- Mein Landhaus. Alexander Koch, Darmstadt 1910, (Digitalisat der ULB Düsseldorf).

- Mein Stadt- und Landhaus. Alexander Koch, Darmstadt 1919.

Literatur

- W. Frank: Emanuel v. Seidls Huthaus in Oelsnitz. In: Deutsche Kunst und Dekoration, 15. Jahrgang, Heft 8. Verlags-Anstalt Alexander Koch, Darmstadt 1912, S. 118–122, doi:10.11588/diglit.7108.17, Digitalisat der UB Heidelberg, Originalfoto vom Sitzungszimmer im Klubhaus vom Deutschen Museum.

- Joanna Waltraud Kunstmann: Emanuel von Seidl (1856–1919). Die Villen und Landhäuser. Dissertation an der Universität München 1993. scaneg-Verlag, München 2012, ISBN 978-3-89235-251-8, Inhaltsverzeichnis.

- Heino Neuber: Emanuel v. Seidls Huthaus in Oelsnitz. Zur Entstehung und Gestaltung des Huthauses der Gewerkschaft Deutschland in Oelsnitz (Erzgeb.) als bedeutender Jugendstilbau unserer Heimat. In: Die Turmstütze, Nr. 25, 2010, ISSN 2193-2719.

- Heino Neuber: „Schlicht, charakteristisch und behaglich sollte es sein.“ Das Huthaus der Gewerkschaft Deutschland in Oelsnitz nach Plänen Emanuel von Seidls. In: Erzgebirgische Heimatblätter, 2010, Nr. 4.

- Heino Neuber: Werden, Wirken und Wollen des Bergbauunternehmers Dr. Georg Wolf – eine Dividende seines Lebens (2. Teil). In: Die Turmstütze, 2014, Nr. 33, ISSN 2193-2719.

- Brigitte Salmen, Annette Splieth (Redaktion): Gelobtes Land. Emanuel von Seidl, Parklandschaft in Murnau. Einst und jetzt – Fotos, Dokumente, Relikte. Katalog zur Ausstellung im Schlossmuseum Murnau vom 22. Dezember 1993 bis 13. März 1994. Schlossmuseum Murnau, ISBN 978-3-9803816-2-8.

- Gabriele Schickel: Seidl, Emanuel. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, S. 181 f. (Digitalisat).

- G. J. Wolf: Das Schloß Wolfsbrunn zu Stein, erbaut von Prof. Dr. Emanuel v. Seidl †. In: Innen-Dekoration, Hrsg. von Hofrat Alexander Koch, 32. Jahrgang, Januar–Februar 1921, S. 2–11, doi:10.11588/diglit.10457.3, Digitalisat der UB Heidelberg.

- G. J. Wolf: Schloss Wolfsbrunn im Erzgebirge. Die Innenräume des Schlosses. [Bildanhang.] In: Innen-Dekoration, Hrsg. von Hofrat Alexander Koch, 32. Jahrgang, April 1921, S. 106–111, doi:10.11588/diglit.10457.56, Digitalisat der UB Heidelberg.

- Hans-Michael Körner (Hrsg.): Große Bayerische Biographische Enzyklopädie. De Gruyter Saur, Berlin/New York 2005, Reprint 2010, S. 1818

- Erika Bosl: Seidl, Emanuel von. In: Karl Bosl (Hrsg.): Bosls bayerische Biographie. Pustet, Regensburg 1983, ISBN 3-7917-0792-2, S. 718 (Digitalisat).

Film

- Villen für die Sommerfrische. Der Architekt Emanuel von Seidl. Dokumentarfilm, Deutschland, 2001, 43:06 Min., Buch und Regie: Gabriele Dinsenbacher, Kamera: Hermann Reichmann, Produktion: Bayerischer Rundfunk, Inhaltsangabe von ARD.

Weblinks

- Literatur von und über Emanuel von Seidl im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Emanuel von Seidl. In: murnau.de

- Emanuel von Seidl. In: archINFORM.

- 100. Todestag. Emanuel von Seidl: Liebling der feinen Gesellschaft. In: Süddeutsche Zeitung, 24. Dezember 2019, Porträt.

Einzelnachweise

- Wolfgang Görl: 100. Todestag. Emanuel von Seidl: Liebling der feinen Gesellschaft. In: Süddeutsche Zeitung, 24. Dezember 2019.

- Gabriele Loges (gl): Vertreter des Historismus prägt das Schloss. Vortrag über den Architekten Emanuel von Seidl beschließt den Sigmaringer Kulturherbst. In: Schwäbische Zeitung, 8. Dezember 2011, online-Quellenbeleg, (zahlungspflichtig).

- Sabine Reithmaier, Murnau: 100. Todestag. Die Villa ist weg. Murnauer erinnern an den Architekten Emanuel von Seidl. In: Süddeutsche Zeitung, 16. Oktober 2019.

- Gabriele Schickel: Seidl, Emanuel. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, S. 181 f. (Digitalisat).

- Welt am Sonntag am 5. Juni 2005, Barbara Reitter-Welter: Vom Bürgerhaus zum Haus für Bürger. Die Schwabinger Seidl-Villa feiert ihren 100. Geburtstag (Abgerufen am 20. März 2021.)