Benzalkoniumchlorid

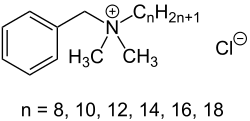

Benzalkoniumchlorid ist ein Gemisch von Alkylbenzyldimethylammoniumchloriden (ABDAC), deren Alkylteil aus C8- bis C18-Ketten besteht.[4] Es ist ein vor allem für seine desinfizierende und konservierende Wirkung bekannter Wirkstoff und gehört zu den quartären Ammoniumverbindungen.

| Strukturformel | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||

| Allgemeine Strukturformel des Kations mit dem Gegenion Chlorid | |||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||

| Name | Benzalkoniumchlorid | ||||||||||||

| Andere Namen | |||||||||||||

| Summenformel | C9H13ClNR (R=C8H17 bis C18H37) | ||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

weiße fast geruchlose Masse[2] | ||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||

| |||||||||||||

| Arzneistoffangaben | |||||||||||||

| ATC-Code | |||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||

| Molare Masse | variabel | ||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | ||||||||||||

| Schmelzpunkt | |||||||||||||

| Löslichkeit |

sehr leicht in Wasser (4000 g·l−1 bei 20 °C)[2] | ||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||

| |||||||||||||

| Toxikologische Daten | |||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||

Verwendung

Benzalkoniumchlorid wirkt gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Algen und in geringem Maße auch antiviral. Es ist in vielen Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln bekannter Hersteller (beispielsweise Sagrotan) zur Flächendesinfektion enthalten. Auch zur Wäschedesinfektion und Schimmelpilzentfernung[5] wird Benzalkoniumchlorid eingesetzt.

Benzalkoniumchlorid ist ferner Bestandteil vieler Algizide, z. B. für Schwimmbäder.[6]

Die medizinische Verwendung erstreckt sich auf die Anwendung zur Haut- und Schleimhautdesinfektion (beispielsweise Prophylaxe vor Infektionen mit Hautpilzen, antiseptische Behandlung von entzündlichen Erscheinungen im Mund- und Rachenraum).

Aufgrund seiner oberflächenaktiven Eigenschaften greift Benzalkoniumchlorid die Zellmembran der Spermien an, wodurch Spermien bewegungsunfähig werden. Es wird daher auch zur lokalen Empfängnisverhütung eingesetzt.

Pharmazeutisch wird Benzalkoniumchlorid in niedrigen Konzentrationen zur Konservierung von Nasen- und Augentropfen verwendet. Benzalkoniumchlorid verringert die Stabilität des Tränenfilms und kann bei lang andauernder Anwendung ein trockenes Auge verursachen. Es greift die Hornhaut des Auges bis in die tieferen Zellschichten hinein an und kann zu Hornhautschäden führen. Gelegentlich treten durch Benzalkoniumchlorid Allergien auf. Wenn eine mit Benzalkoniumchlorid konservierte Tränenersatzflüssigkeit ins Auge getropft wird und einige Zeit danach Augentropfen mit einem anderen Arzneimittel, kann dieser Wirkstoff schneller und tiefer in die Hornhaut eindringen als sonst. Dadurch kann es zu ungewünschten Wirkverstärkungen und verstärkten Nebenwirkungen kommen.

Biologische Bedeutung

Benzalkoniumchlorid reichert sich in Zellmembranen lebender Organismen an und kann so die Funktion der Zellmembran beeinträchtigen. Darauf beruht die desinfizierende Wirkung dieser Verbindungsgruppe. Das Kation von Benzalkoniumchlorid wird in Kläranlagen gut eliminiert und weist eine sehr hohe Entfernungsrate aus der flüssigen Phase des gereinigten Abwassers auf.[7]

Sicherheitshinweise

Benzalkoniumchlorid (BAC) ist das am häufigsten und am längsten verwendete Konservierungsmittel in Augentropfen. Es besitzt eine verhältnismäßig hohe Zelltoxizität. Bereits niedrige Konzentrationen führen zu zytologischen und histologischen Veränderungen an Augengewebe. Die Halbwertszeit in Hornhaut- und Bindehautepithel beträgt 20 Stunden. Im tieferen Bindehautgewebe verbleibt es mit einer Halbwertszeit von 11 Stunden und kann dort möglicherweise bei mehrmaliger Applikation pro Tag angereichert werden. Die zellschädigende Wirkung ist umfassend durch In-vitro-, In vivo- und klinische Studien nachgewiesen. Zu den Schäden gehören chronische Entzündungen, Fibrose, Zellverlust und strukturelle Veränderungen an Bindehaut und Hornhaut. Studien enthüllen, dass Schäden an Linse (Katarakt), Trabekelmaschenwerk (Glaukom) und Netzhaut (Makulaforamen) eine Kausalität mit Benzalkoniumchlorid eingeräumt wird. Der europäischen Zulassungsbehörde und der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft sind die schädigenden Wirkungen, die von diesem Konservierungsmittel ausgehen, hinreichend und seit langem bekannt. Weiterführende Studien werden als sinnvoll erachtet. Eine Umstellung auf konservierungsfreie Augentropfen in Einzeldosisbehältnissen (EDO) bzw. auf weniger zellschädigende Konservierungsmittel zum Schutze der Augengesundheit wird von verantwortungsvollen Stellen gefordert. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft warnt zwar vor Benzalkoniumchlorid, relativiert aber die Schäden bei kurzfristiger und seltener Anwendung. Von der Behandlung mit benzalkoniumchloridhaltigen Augentropfen bei Glaukom wird wegen der schlechten Erfolgsaussichten bei einer im Verlauf der Krankheit später oftmals notwendigen Trabekulektomie abgeraten.

Ab einprozentiger Konzentration wurde Kontaktdermatitis beobachtet. Die Bewertung der Allergierelevanz fällt allgemein schwer; bei Testgruppen war kaum absichtliche Sensibilisierung zu erreichen, auf Grund fehlender allgemeiner Verbreitung gibt es nur wenige Erfahrungswerte.

Literatur

- K.K. Huber-van der Velden, H. Thieme, M. Eichhorn: Morphologische Veränderungen durch Konservierungsmittel in Augentropfen. In: Der Ophthalmologe. 109, 2012, S. 1077–1081, doi:10.1007/s00347-012-2639-3.

- E. M. Messmer: Konservierungsmittel in der Ophthalmologie. In: Der Ophthalmologe. 109, 2012, S. 1064–1070, doi:10.1007/s00347-012-2638-4.

- Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG): Vorsicht mit Augentropfen: Konservierungsmittel können zum Trockenen Auge führen. Pressearchiv 2013.

- H. Thieme, K.K. van der Velden: Konservierungsmittel aus Sicht der Glaukomchirurgie. In: Der Ophthalmologe. 109, 2012, S. 1073–1076, doi:10.1007/s00347-012-2642-8.

Weblinks

- Berichte zur Toxizität von Benzalkoniumchlorid der Europäischen Arzneimittel-Agentur, zuständig für die Zulassung und Überwachung von Arzneimitteln

Einzelnachweise

- Eintrag zu BENZALKONIUM CHLORIDE in der CosIng-Datenbank der EU-Kommission, abgerufen am 28. Dezember 2019.

- Eintrag zu Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 29. Dezember 2019. (JavaScript erforderlich)

- Eintrag zu Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 29. Dezember 2019. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- Martina Scholz: In vitro-Permeationsstudien von hydrophilen und lipophilen Arzneistoffen an okularen Geweben und Zellkulturen, Dissertation, 2003, Abschnitt 3.2.2.1

- Schimmel im Bad entfernen. Norddeutscher Rundfunk, abgerufen am 13. Januar 2022.

- Verband Österreichischer Umweltberatungsstellen (2010), abgerufen am 16. Juli 2012: Swimmingpool im Herbst und Winter – Wie Sie Ihr privates Schwimmbecken möglichst umweltschonend überwintern (PDF-Datei; 2,48 MB).

- Oliver Gans et al. (2005): Grundlagen zur Risikoabschätzung für quaternäre Ammoniumverbindungen (PDF-Datei; 1,22 MB). Umweltbundesamt, Wien.