Achsel

Mit Achsel bezeichnet man sowohl die Schulter als auch die Achselhöhle. Etymologisch geht das Wort auf mhd. ahsel, ahd. ahsla zurück und beruht wie das Wort Achse auf einer alten idg. Bildung zu der Verbalwurzel *ag̑- mit der Bedeutung „(mit geschwungenen Armen) treiben, in Bewegung setzen, führen“. Die Achsel ist demnach als „Treiber, Antreiber“ benannt, als der Körperteil, an dem die beweglichen Arme angebracht sind. Ähnlich wie im Falle des lateinischen Worts ala (von älterem *agsla) für „Flügel“ oder „Ruder“ geht das germanische Wort auf eine Verkleinerungsbildung *ahslō zurück.[1]

Es gibt in der deutschen Sprache die Redewendung mit den Schultern zucken bzw. mit den Achseln zucken (siehe Achselzucken).

Achselhöhle

Die Achselhöhle (lateinisch Axilla) ist in der Anatomie der Raum unter der Schulter, der vorne von der vorderen Achselfalte, gebildet vom großen Brustmuskel, hinten von der hinteren Achselfalte, gebildet vom großen Rückenmuskel, und nach innen vom Brustkorb begrenzt wird, dabei aber unter der Haut liegt.[2][3] Der umgangssprachliche Begriff der Achselhöhle dagegen meint nur die Hautfalte zwischen Brustwand und Oberarm, also die Haut der Achselgrube (Fossa axillaris).

Im eigentlichen Sinn wird die Achselgrube erst dann zur Achselhöhle, wenn der Arm anliegt und die Grube zu einer Höhle schließt. In der Anatomie spricht man daher nicht vom Inneren der Achselpyramide (Cavum axillare), was die Leere der Höhle bezeichnen würde, sondern vom Achselbereich (lateinisch Regio axillaris).[4] Die Achselhöhle ist je nach Stellung bei adduziertem Arm nur ein schmaler Spalt und bei Abduktion des Arms eine vierseitige Pyramide.[5]

In der Regel sind die Achselhöhlen ab der Pubertät behaart. In verschiedenen Kulturen gelten die Achselhaare allerdings als unästhetisch und werden daher vom Träger entfernt (siehe auch Abschnitt „Kulturelle Aspekte“ im Artikel „Körperbehaarung“).

In der Achselhöhle befinden sich viele Schweiß- und Talgdrüsen (Achseldrüsen), so etwa die apokrinen Schweißdrüsen (Glandulae sudoriferae apocrinae), welche durch die Achselhaare eine verstärkte Entsendung von Sexual-Lockstoffen (Pheromonen) ermöglichen (siehe auch Vomeronasales Organ). Mittels eines Deodorants, das in den Achselhöhlen aufgebracht wird, kann Körpergeruch unterdrückt und/oder die Aktivität der ekkrinen Schweißdrüsen gehemmt werden (siehe Antitranspirant). Die Hautdrüsen können für verschiedene Krankheiten verantwortlich sein, unter anderem übermäßige Achselnässe und Karbunkel. Unter der Haut liegen die Achsellymphknoten.

In der Achselhöhle wird häufig die Körpertemperatur mit einem Fieberthermometer gemessen (axillare Temperaturmessung), um eventuelles Fieber zu diagnostizieren, auch wenn diese Methode im Vergleich zur rektalen oder oralen Messung besonders ungenau ist.

Die axilläre Blockade ist ein Regionalanästhesieverfahren, das operative Eingriffe am Arm ermöglicht.

Anatomie

Fossa axillaris

Bei abduziertem (abgespreiztem) Oberarm bildet die Fossa axillaris eine vierseitige Pyramide, deren räumliche Ausdehnung etwa die folgende ist:[6]

| Basis: | Fascia axillaris |

| ventrale (vordere) Wand: | Fascia clavipectoralis, Musculus pectoralis major, Musculus pectoralis minor |

| dorsale (hintere) Wand: | Musculus subscapularis, Musculus latissimus dorsi, Musculus teres major |

| mediale (zur Körpermitte hin) Wand: | Musculus serratus anterior |

| laterale (äußere) Ränder: | vordere und hintere Achselfalte (gebildet durch Musculus pectoralis major und Musculus latissimus dorsi) |

| kraniale (obere) Wand: | Schultergelenk (Articulatio humeri), proximales Ende des Oberarmknochens, M. coracobrachialis und Caput breve des Musculus biceps brachii |

| Spitze: | Mitte des Schlüsselbeins |

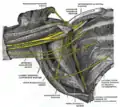

Oberflächliche Muskelschicht von Brustkorb und Oberarm, rechtsseitig von dorsal betrachtet

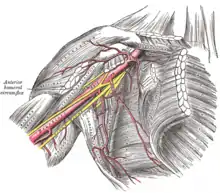

Oberflächliche Muskelschicht von Brustkorb und Oberarm, rechtsseitig von dorsal betrachtet Die Aufzweigungen der Arteria brachialis

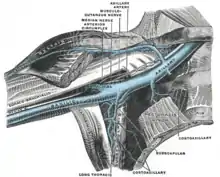

Die Aufzweigungen der Arteria brachialis Die Venen in der rechten Axilla, von ventral betrachtet

Die Venen in der rechten Axilla, von ventral betrachtet Der rechte Plexus brachialis (der infraclaviculäre Anteil), Sicht von vorn unten

Der rechte Plexus brachialis (der infraclaviculäre Anteil), Sicht von vorn unten Die linke Seite der Brustkorbes

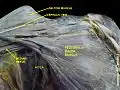

Die linke Seite der Brustkorbes Axilla

Axilla Axilla

Axilla Axilla

Axilla Axilla

Axilla Axilla

Axilla Axilla

Axilla Axilla

Axilla

Achsellücken

Da der Raum zwischen dem Musculus teres major und dem Musculus teres minor vom langen Trizepskopf geteilt wird, entstehen so zwei Lücken, die man als Foramen axillare laterale (seitliche Achsellücke) und Foramen axillare mediale (mittlere Achsellücke) bezeichnet. Durch das viereckige Foramen axillare laterale treten der Nervus axillaris, der den Musculus deltoideus und die darüber gelegene Haut innerviert, und die Arteria circumflexa humeri posterior; durch das dreieckige Foramen axillare mediale die Arteria circumflexa scapulae.[6]

Physiologisches Mikrobiom der Achselhöhle

Das Mikrobiom bezeichnet allgemein – hier im Bereich der menschlichen Achselhöhle – im weiteren Sinne die Gesamtheit aller den Menschen besiedelnden Mikroorganismen. Im engeren Sinn wird hierdurch die Gesamtheit aller mikrobiellen Gene bzw. Genome (DNA) im menschlichen Organismus bezeichnet und vom Begriff der Mikrobiota unterschieden, die alle Mikroorganismen bezeichnen.[7]

In einer groben Übersicht lässt sich die menschliche Haut in drei Zonen einteilen: in fettige, feuchte und trockene Regionen. Fettige Haut, d. h. reich an Talgdrüsen findet sich zwischen den Augenbrauen, neben der Nase, am Hinterkopf, auf der Brust und am oberen Rücken. Feuchte Regionen finden sich am Naseneingang, unter den Achseln, in der Ellenbeuge, in der Kniekehle, auf der Fußsohle, im Nabel oder in der Gesäßfalte. Zu den trockenen Regionen zählt die Haut auf den Pobacken, an den Handflächen und an den Unterarmen.[8]

Eine der frühesten Untersuchungen der Mikrobiota in den Achselhöhlen wurde um James Leyden u. a. (1981) veröffentlicht, man konnte bei über 200 untersuchten Frauen und Männern in Bakterienkulturen vor allem Mitglieder der Bakterienfamilie Micrococcaceae und Vertreter der Bakteriengattungen Corynebacterium und Propionibacterium nachweisen.[9]

Jackman und Noble (1983)[10] unterzogen der Bakterienzusammensetzung der Achselhöhlen von 163 männlichen und 122 weiblichen Versuchspersonen einer Untersuchung und konnten zeigen, dass bei einem Großteil der Männer die aeroben Bakterien der Gattung, Corynebacterium spp. vorherrschten, während beiden Frauen die axilläre Bakterienflora von Micrococcaceae dominiert wurde.

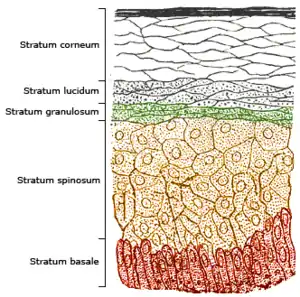

Patrick Zeeuwen u. a. (2012)[11] konnten in ihrer Versuchsanordnung (verletzte vs. sich regenerierender Haut) zeigen, dass das tatsächliche Mikrobiom der Haut sich nicht an der Oberfläche der Hornschicht (Stratum corneum) befindet, sondern in den tieferen Schichten der Hornhaut darunter und dass es nicht nur eine unterschiedliche mikrobielle Zusammensetzung der obersten Hornschicht von normaler gesunder Haut mit den in tieferen Hautschichten der Haut in den einzelnen Individuen gibt, sondern dass sich auch deutliche Unterschiede in der Zusammensetzung des Mikrobioms zwischen Frauen und Männern ergaben. So fanden sie auffallenderweise, wenn auch nur in geringer Zahl, auch in den tieferen Hautschichten Bakterien aus dem Genitalbereich (bei Frauen Bakterien aus der Vulva und Vagina und bei Männern Bakterien vom Penis).

Literatur

- Gert-Horst Schumacher: Topographische Anatomie des Menschen. 5., durchges. Auflage. Georg Thieme Verlag, Leipzig 1988, ISBN 3-7404-0091-9.

- Franz-Viktor Salomon u. a. (Hrsg.): Anatomie für die Tiermedizin. 2., erw. Auflage. Enke-Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8304-1075-1.

Weblinks

Einzelnachweise

- Jörg Riecke: Duden, das Herkunftswörterbuch Etymologie der deutschen Sprache. 5., neu bearb. Auflage. Berlin 2014, ISBN 978-3-411-04075-9, S. 102.

- Gerhard Aumüller, Gabriela Aust, Andreas Doll, Jürgen Engele, Joachim Kirsch, Siegfried Mense, Dieter Reißig, Jürgen Salvetter, Wolfgang Schmidt, Frank Schmitz, Erik Schulte, Katharina Spanel-Borowski, Werner Wolff, Laurenz J. Wurzinger und Hans-Gerhard Zilch: Duale Reihe Anatomie. 2., überarb. Auflage. Georg Thieme, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-13-136042-7, S. 424.

- Axilla. In: Roche-Lexikon der Medizin. 5. Auflage. Urban & Fischer, 2003.

- Titus von Lanz, Werner Wachsmuth: Praktische Anatomie - Arm. 2. Auflage. Band 1. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-642-49741-4, S. 60.

- Raimund Jakesz, Manfred Frey: Mammakarzinom: Operative Behandlungskonzepte. Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-211-29685-1, S. 9.

- Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher: PROMETHEUS – Lernatlas der Anatomie. 4. Auflage. Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat. Thieme, Stuttgart/New York 2015, ISBN 978-3-13-139544-3, S. 382.

- Urs Jenal – Biozentrum der Universität Basel: Der Mensch und seine Mikroorganismen: Interaktionen zwischen Krankheit und Wohlbefinden. (Wieviel Mensch ist ein Mensch?) (biozentrum.unibas.ch (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive) [PDF; 4,0 MB]).

- E. A. Grice: The skin microbiome: potential for novel diagnostic and therapeutic approaches to cutaneous disease. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. Band 33, Nummer 2, Juni 2014, S. 98–103, PMID 25085669, PMC 4425451 (freier Volltext) (Review).

- Eugenie Fredrich-Vahle: Metatranskriptom-Analysen der mikrobiellen Lebensgemeinschaften des menschlichen Ohres und der Achselhöhle. Dissertationsschrift, Universität Bielefeld, Bielefeld 2016 (pub.uni-bielefeld.de [PDF; 8,8 MB])

- PJH Jackman, WC. Noble: Normal axillary skinmicroflora in various populations. In: Clinical and Experimental Dermatology. 8 (1983), S. 259–68.

- P. L. Zeeuwen, J. Boekhorst, E. H. van den Bogaard, H. D. de Koning, P. M. van de Kerkhof, D. M. Saulnier, I. I. van Swam, S. A. van Hijum, M. Kleerebezem, J. Schalkwijk, H. M. Timmerman: Microbiome dynamics of human epidermis following skin barrier disruption. In: Genome biology. Band 13, Nummer 11, November 2012, S. R101, doi:10.1186/gb-2012-13-11-r101, PMID 23153041, PMC 3580493 (freier Volltext).