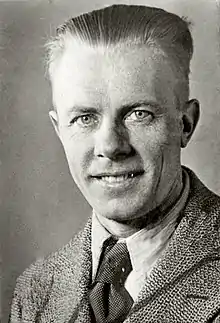

Walther Lüders

Walther Lüders (* 4. Oktober 1896 in Hamburg; vermisst seit August 1945) war ein deutscher Maschinenbauer und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus.

Leben und Wirken

Walther Lüders war der Sohn des Hausmaklers Louis Georg Jacob Ferdinand Lüders und dessen Ehefrau Marie Dorothea Hermine Lüders, geborene Knack. Seine Mutter hatte drei Schwestern, bei denen er gemeinsam mit drei Geschwistern in Hamburg-St. Georg groß wurde. Der Vater leistete keine Unterhaltszahlungen für seine Kinder. Seine Mutter betrieb in St. Georg ein „Schneideratelier für höhere Töchter“, konnte damit jedoch nur gelegentliche Einkünfte erzielen und somit die Kinder nicht alleine ernähren. Walther Lüders besuchte die Schule und wurde von den Tanten dazu gezwungen, eine Ausbildung als Handwerker aufzunehmen. Er begann eine Lehre als Schlosser. Sein erster Arbeitgeber kündigte ihm, da Lüders nicht zur Arbeit erschien und sich stattdessen an der Elbe aufhielt, um Werke von Karl Marx zu studieren. Anschließend erlernte Lüders den Beruf des Maschinenbauers bei der Firma Hütter Fahrstuhlbau und schloss die Ausbildung 1914 ab.

Während des Ersten Weltkriegs starb Lüders ältester Bruder Fritz. Walther Lüders leistete Kriegsdienst und wurde nach Kriegsende Mitglied des Spartakusbundes und der KPD. Lüders gab Schulungen für die Freie sozialistische Jugend und lernte dort seine spätere Ehefrau, Karoline Kling, kennen. Das Paar heiratete 1919 und bekam im selben Jahr den Sohn Axel. 1926 erhielt Lüders, der sich berufsbegleitend in Abendkursen zu Rundfunktechnik weiterbildete, eine Stelle bei Van Kalker & Co. – Deutsche Technische Gesellschaft. Er übernahm Tätigkeiten als Monteur und Lastwagenfahrer für das in der Hamburger Innenstadt ansässige Unternehmen. Im Juli 1930 erhielt er aufgrund der Weltwirtschaftskrise die Kündigung.

1929 schloss sich Walther Lüders der Hamburger KPO an, die ab 1932 eine Arbeit im Untergrund plante. Nach der Machtergreifung 1933 leitete Lüders gemeinsam mit Kurt Iser und Fritz Ruhnau die KPO in Hamburg. Die Gruppe traf sich unter anderem in der Wohnung Lüders am Steindamm 76, wo auch Schriften der Widerstandsgruppe wie die Juniusbriefe vervielfältigt wurden. Ende 1933 wurden führende Mitglieder der KPO, darunter Walther Lüders, inhaftiert. Nach der Einlieferung am 19. November 1933 folterte die Gestapo Lüders im KZ Fuhlsbüttel, um von ihm Auskunft über weitere Mitglieder der Widerstandsgruppe zu erhalten, die Lüders jedoch nicht erteilte. Am 17. September 1934 urteilte das Hanseatische Oberlandesgericht über Lüders und 19 weitere Mitglieder der KPO. Drei Personen wurden freigesprochen, 16 Angeklagte erhielten Freiheitsstrafen von neun Monaten Gefängnis bis hin zu zweieinhalb Jahren Aufenthalt im Zuchthaus. Walther Lüders erhielt eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren, die er im KZ Fuhlsbüttel absitzen musste.

Während der Haftzeit konnte Lüders Ehefrau das notwendige Schulgeld für den Sohn des Ehepaares nicht mehr aufbringen. Axel Lüders begann daher eine Ausbildung als Buchhändler bei Paul Hennings in Hamburg, der Antiquariat vertrieb. Karoline Lüders besuchte ihren Gatten regelmäßig, tauschte wöchentlich dessen Wäsche aus und blieb in Kontakt mit anderen Häftlingen und deren Angehörigen. Die Haft Walther Lüders endete am 19. August 1936.

Obwohl er als vorbestraft galt, erhielt Walther Lüders im März 1937 eine Stelle als Techniker bei Sonneberg – Haus der Technik. Bei dem in der Mönckebergstraße ansässigen Unternehmen handelte es sich um eines der führenden Radiogeschäfte in Hamburg. Neben privaten Treffen mit anderen Widerstandsaktivisten und ehemaligen KPO-Mitgliedern referierte Lüders in seiner Wohnung über die Geschichte der Arbeiterbewegung. Während sein Sohn unmittelbar zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zum Kriegsdienst antreten musste, galt der vorbestrafte Lüders als „wehrunwürdig“.

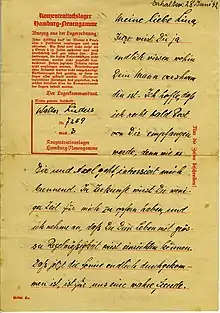

Die Gestapo nahm Lüders am 19. Januar 1942 an dessen Arbeitsstätte fest. Die Gründe für die Verhaftung sind nicht genau bekannt. Vermutlich hatte sie herausgefunden, dass Lüders weiterhin in Kontakt mit Personen des Widerstands stand. Da Lüders Arbeitgeber ein Treffpunkt der in Hamburg aktiven Swing-Jugend war, könnte die Verhaftung auch in Zusammenhang mit der Verfolgung dieser Bewegung stehen. Obwohl ihm keine Verfehlungen nachgewiesen werden konnten, blieb Lüders inhaftiert. Dem Aufenthalt im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel folgte am 11. Juni 1942 eine Überstellung in das KZ Neuengamme, in dem das Prinzip Vernichtung durch Arbeit verfolgt wurde. Da Lüders als Facharbeiter leichtere Tätigkeiten ausüben musste, konnte er zwei Jahre in Haft überleben.

Anfang November 1944 wurde Lüders gemeinsam mit 71 weiteren Lagerinsassen zwangsweise der SS-Sondereinheit Dirlewanger zugeteilt. Am 7. November desselben Jahres entließ die Lagerleitung die Häftlinge „feierlich“ zur „Bewährung an der Ostfront“. Da viele der mit SS-Soldbüchern und -Uniformen versehenen Häftlinge nicht zu kämpfen bereit waren, desertierten sie noch vor Ende des Jahres 1944. Der Briefwechsel zwischen Lüders und seiner Familie endete im Dezember 1944, vermutlich aufgrund des Überlaufens zu den sowjetischen Streitkräften. Lüders erfuhr die gleiche Behandlung wie andere Kriegsgefangene und erreichte mit weiteren ungefähr 140 inhaftierten Personen der Sondereinheit Dirlewanger das Kriegsgefangenenlager Stalino 280/III bei Donezk. Alfred Dunkel sah Walther Lüders dort zuletzt im August 1945 bei Zwangsarbeiten in einem 60 Zentimeter hohen Stollen. Es habe sich um einen „vollkommen verlotterten Schacht“ gehandelt, in dem bis zu 20 Zentimeter Schlamm und Wasser gestanden hätten, so Dunkel. Seitdem fehlen weitere Lebenszeichen von Walther Lüders.

Lüders Sohn Axel und dessen Ehefrau Elsa eröffneten 1956 eine Buchhandlung in Eimsbüttel. Sie vertrieben hier insbesondere antiquarische Bücher mit einem Schwerpunkt auf Werke des Marxismus und des Frühsozialismus.

An Walther Lüders erinnert seit März 2005 ein Stolperstein in Hamburg-St. Georg.

Literatur

- Herbert Diercks: Lüders, Walther. In: Franklin Kopitzsch, Dirk Brietzke (Hrsg.): Hamburgische Biografie. Band 3. Wallstein, Göttingen 2006, ISBN 3-8353-0081-4, S. 234–235.