Santi Vincenzo e Anastasio (Ascoli Piceno)

Die Kirche Santi Vincenzo e Anastasio ist eine römisch-katholische Kirche in Ascoli Piceno. Sie befindet sich an der Piazza Ventidio Basso, den Dreh- und Angelpunkt der mittelalterlichen Handelstätigkeit. Sie wurde nach den architektonischen Vorgaben der örtlichen romanischen Kirchen erbaut[2] und später im 14. Jahrhundert mit gotischen Merkmalen ergänzt.[3] Sie gilt als eines der ältesten und künstlerisch bedeutendsten religiösen Gebäude der Stadt und ist von „großer Bedeutung für die christliche Archäologie“[4]. Sie ist den Heiligen Vinzenz von Valencia und Anastasius der Perser[5] gewidmet und gehört zur territorialen Zuständigkeit der Pfarrkirche San Pietro Martire.[6]

| Santi Vincenzo e Anastasio | |

|---|---|

Fassade Fassade | |

| Bauzeit: | 4. Jhd.[1]–1389 |

| Baustil: | romanisch / gotisch |

| Lage: | 42° 51′ 27,2″ N, 13° 34′ 25,8″ O |

| Standort: | Ascoli Piceno Ascoli Piceno, Marken, Italien |

| Zweck: | römisch-katholische Kirche |

Ihre architektonischen Merkmale unterscheiden sie von jedem anderen Sakralbau in Ascoli, denn die charakteristische quadratische Gestaltung der Fassade entspricht dem Stil der Kathedrale von Assisi, der Kirche San Pietro di Spoleto und der Kirche Santa Giusta fuori le mura von Bazzano.[7]

Sie wird seit 1902 in der Liste italienischer Nationaldenkmale angeführt.[8]

Geschichte

Das genaue Baujahr kann wegen fehlender dokumentarischer Quellen nicht bestimmt werden. Antonio Salvi erwähnt, dass „die ältesten historischen und künstlerischen Ereignisse fast völlig unbekannt“ seien.[9]

In ihrer jetzigen Form ist die Kirche das Ergebnis von Arbeiten, Restaurierungen und architektonischen Ergänzungen, die im Laufe von mindestens sechshundert Jahren[4] entstanden sind und im Jahr 1389 abgeschlossen wurden.[7]

Einige Gelehrte meinen, dass bereits im 4.–6. Jahrhundert ein niederes, halbunterirdisches Oratorium, das von Christen für die Taufe errichtet worden sei, bestanden habe.[2] Cesare Mariotti definiert es „sehr niedrig“ „aus dem 9. Jahrhundert“[1] und Enrico Cesari vermutet, dass es „vielleicht sogar aus dem 8.“[10] sein könnte. Aus dieser Zeit stammen die Umbauten an der Krypta, der eine kleine und „bescheidene Kirche“ hinzugefügt wurde[10]. Später kamen hinzu: die Apsis, der Glockenturm, das Portal mit der Skulpturengruppe und den Seitenschiffen[10].

In seinen Memorie Ascolane schreibt Niccolò Marcucci, dass im 13. Jahrhundert, im Jahr 1275: „Die Pfarrkirche Sant’Anastasio war ein Kollegiatstift, in der Prior D. Nicola di Nicola zusammen mit anderen Priestern, zwar D. Bonaventura di Tomaso, D. Pietro di Gualtiero di Ugone und D. Matteo di Angelo usw. als Kleriker für Cabalisco di Giovanni dienten“[11]

Im Jahre 1288 werden „Bonaventura magistri Thome clerico“ mit „Prior Nicolao Nicole“ der Kirche Santi Vincenzo e Anastasio als Teilnehmer der Inventur von Vermögenswerten des „Iorgutii (Georgutii) Simonicti de Monte Passillo“ erwähnt[12]

Der Domherr Pietro Capponi beschreibt die Person Bernard I., der 1036 von Papst Benedikt IX. zum zweiten Fürstbischof von Ascoli ernannt wurde, und berichtet, dass „im selben Jahr die Kirche SS. Vincenzo ed Anastasio in der Stadt erweitert und die Fassade gemacht wurde, wie die Inschrift zeigt, die das Tympanon der Tür mit gotischen Figuren umgibt“.[13]

Antonio De Santis zählt sie zu den 15 Pfarren, die im Kataster Ascolis aus dem 14. Jahrhundert eingetragen sind. In den Karten wird sie unter dem Namen „Ecclesia S. Anastaxi“ erwähnt. Damals wurde die mit dem Namen „Santa Maria di Poggio da Capo“ bezeichnete Pfarrkirche angebaut. Obwohl die letztgenannte Kirche in den Dokumenten als „Sanctae Mariae de Podio Brietae“ oder „Santa Maria di Poggio di Bretta“ erwähnt wurde, zeigt der Autor auf, dass es sich nicht um das Dorf Poggio di Bretta handeln könne, da die Pfarrkirche dem Heiligen Johannes dem Täufer gewidmet ist, während die von Poggio da Capo nach der Himmelfahrt benannt ist. Der letztgenannte Historiker glaubt, dass die Kirche Santi Vincenzo e Anastasio auf dem früheren Bau eines heidnischen Tempels errichtet worden sei[14]. Später erlebte die Kirche eine Zeit des „Verfalls“ und der „Aufhebung“ und die als Oratorium gebaute Krypta wurde zu einer Begräbnisstätte[10].

Sebastiano Andreantonelli, der zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert lebte, schrieb im Liber Vnicus Asculanae Ecclesiae oder Libro V della Storia di Ascoli die Benennung mit der Widmung an die Heiligen Anastasio und Silvestro[15]. Die von diesem Historiker zugewiesene Zuschreibung an den Heiligen Silvester könnte einen Hinweis auf den Heiligen darstellen, dem die unterirdische Krypta gewidmet ist[16]. Sie gilt als dritte Kirche von Ascoli, Hüter vieler Reliquien, einem alten Kollegiatstift unter der Leitung eines Priors und zweier Geistlichen[17], in der es eine Bruderschaft der Regeln unseres Herrn Jesus Christus gab.[18]

Im Jahr 1576, so berichtet Giuseppe Fabiani, waren die Wände der Kirche nicht verputzt. Venanzo Perfetti di Camerino, der Prior der Kirche, beauftragte den Meister Giovanni Angelo di Marco di Bonera mit der Ausführung von Verputzarbeiten an den Wänden und vereinbarte einen „Lohn von 4,5 Bolognini für jeden Schritt“. Die Arbeit des Meisters bestand aus „diligentem scalcinare, implastare seu intondicare e deinde dealbare ac dare pezzam post intondicationem factam“. Fabiani überlegt ob er etwas abkratzen soll und ist der Meinung, dass dieser Eingriff die damals vorhandenen Wandfresken hätte zerstören können.[19]

Ab 1856 wurde die Kirche wegen der unsicheren statischen Bedingungen aufgelassen und für den Gottesdienst gesperrt. Im Jahre 1897 beschloss das Bezirksamt für Denkmalpflege, unter der Leitung des Architekten Giuseppe Sacconi, dringende Erhaltungsmaßnahmen anzuordnen um einen gesamten Verfall des Gebäudes zu vermeiden[20]. Die Leitung der Arbeiten wurde dem Ingenieur Enrico Cesari aus Ascoli übertragen, der die Wiederherstellung des Daches, den Abriss der bröckelnden Decken, die Entfernung der Knochen der Verstorbenen aus der Krypta und schließlich das Auffangen von Quellwasser, das die Überschwemmung der unterirdischen Räume verursachte, verfolgte[20].

Die mangelnden Dokumente zur Kirchengeschichte ermöglichen nur die zeitliche Rekonstruktion der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Studium zweier Inschriften.

Die älteste Inschrift

Der Text der ältesten Inschrift befindet sich in der Archivolte der Lünette des Hauptportals und verläuft auf zwei parallelen Bändern, die von drei konzentrischen Linien umgeben sind[21]. Sie besteht hauptsächlich aus gotischen Majuskel[4][22] und zeichnet sich durch zahlreiche ornamentale Merkmale aus[23].

Die Buchstaben haben eine Höhe zwischen 2,5 und 4 cm[9]. Die 5 Strophen des Werkes sind mit 4 achtzackigen Sternen unterbrochen, die in Quadrate von 11,5 × 10,5 cm eingelassen sind und den Text in einem unterschiedlichen, aber symmetrischen Abstand markieren[9]. Die Schrift zeigt einige Unregelmäßigkeiten, und obwohl sie in derselben Werkstatt gearbeitet wurde, wurde sie wahrscheinlich von verschiedenen Personen gemeißelt, vielleicht fünf, eine für jeden Vers.[24]

Die Inschrift bezieht sich auf die Schaffung eines „novum opus“, d. h. ein „neues Werk“, das von Prior Bonaventura[21] in Auftrag gegeben wurde, setzt sich mit einer Anrufung der Jungfrau Maria und der Heiligen Vincent und Anastasius fort und endet mit einem Gebet[23].

Aus der Lektüre erfahren wir, dass der Urheber des „novum opus“ der Prior Bonaventura war, von dem „es nicht möglich war, andere Informationen zu finden, so dass die Inschrift im Moment die einzige Quelle[25] über diese Person und ihr Werk bleibt“.[26]

Der Text:[27]

“Novum hoc opus fct fuit post Virginis partum

Milleno ac triceno sexto percurrente anno

Prioris in tempore vocati Bonaventure

Hos condidentis ve s (sic) cumqo orantes dicamus

Eya o mat Virgo tuum Natum deprecando

Cum Sco Vincentio et Martire Anastasio

Ut hi dantes de suis ac vestris absolvat culpis

Q cum hiis det vitam bonam demumque gloriam suam

Omnes et hic sepultos ad deos conducat scos

Legenterque hoc oms benedicat et astantes.”

Die Datierung in dieser Inschrift wurde von Wissenschaftlern verschieden interpretiert, weil in der italienischen Übersetzung des Verses: „Milleno ac triceno sexto percurrente anno“ einige in der Lemma „triceno“ die Bedeutung von dreißig erkennen, während Antonio Salvi schreibt, dass diese von vielen Autoren[27][28][29] angenommene Version „korrekt 1036 anzeigen sollte“[30], behauptet aber, dass im Mittelalter ein recht häufiger Austausch der Buchstaben „i“ und „e“ in der Schrift vorgekommen ist. Aus dieser Beobachtung schlussfolgert er, dass „triceno“ als grammatikalische „Inkonsistenz“ zu betrachten ist und als „treceno“ für dreihundert gelesen werden sollte[31]. Er fügt hinzu, dass dieses Jahr der Datierung eher der Analyse der grafischen Formen der Schriftzeichen[32], der in der Gestaltung verwendeten Abkürzungen, der Form, in der einige Wörter geschrieben werden[30], und dem Baustil des Sakralbaus zu entsprechen scheint[31].

Der Text lautet:[33]

“Novum(m) hoc opu(s) f(a)c(tu)m – fuit po(s)t vi(r)ginis pa(r)tum:,

milleno ac triceno-sexto p(er)cu(r)e(n)te a(n)no:,

prioris in t(em)p(or)e – vocati Bonaventure:,

hos con (n)dide(n)tis ve(r)s(us) – cu(m) q(u)o orantes dicam(us):,

eya o mat(er) virgo – tuum natum deprecando:,

cum s(an)c(to) Vincentio – et martire Anastaso:,

ut hi(c) da(nt)tes d(e) suis – a cu(n)tis absolvat c(u)lpis:,

ac hiis vita(m) bonam – demu(m)q(ue) glo(ori)a(m) su(m)ma(m):,

om(ne)s et hi(c) sepi(u)ltos – ad d(i)c(t)os co(n)ducat s(an-c(t)os:,lege(n)tesq(ue) hoc o(mne)s – b(e)nedicat et asta(n)tes:,”

„Diese neue Werk wurde im Laufe des Jahres 1306 vollbracht, zur Zeit des Priors Bonventura, Autor dieser Verse, mit dem wir dieses Gebet erheben: O Jungfrau Maria, bitten wir deinen Sohn mit dem heiligen Vinzenz und dem Märtyrer Anastasius, damit er den Wohltätern dieser Kirche die Vergebung der Sünden, eine glückliche Existenz und schließlich die ewige Herrlichkeit gebe, damit er den Verstorbenen, die hier begraben sind, die Gemeinschaft mit diesen Heiligen gebe, damit er all jene segnen kann, die diese Inschrift lesen.“

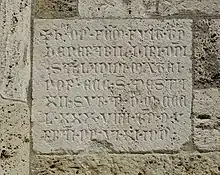

Die Inschrift von 1389

Die zweite Inschrift in chronologischer Reihenfolge stammt aus dem Jahr 1389[34], ist in Latein auf einem Travertinblock eingraviert, der in der Außenwand des rechten Ganges sichtbar ist und sich auf der linken Seite des Südportales befindet. Die Steinunterlage hat eine quadratische Form mit den Maßen 43 × 43 cm und eine Abplatzung an der Unterseite, die bei Verwendung der ca. 3,5 cm großen gotischen vertikalen Großbuchstaben[35], die Lesbarkeit des gemeißelten Textes nicht beeinträchtigt.[36]

Sie berichtet, dass in der Kirche neue architektonische Bauarbeiten durchgeführt wurde und dass zu dieser Zeit Saladino di Matteo Prior war. Dieser Name scheint auch in Urkunden vom 15. September 1395 in den im Staatsarchiv erhaltenen Notararchives der Gemeinde Ascoli Piceno auf. Er war der Delegierte von „Nactarella, moglie di Petrus Thomassutii ser Leonardi alias Ferri, il quale in una precedente disposizione testamentaria del 1388 le aveva lasciato parte dell’eredità.“ „Nactarella, Ehefrau von Petrus Thomassutii ser Leonardi alias Ferri, die in einer früheren testamentarischen Anordnung von 1388 ihren Teil des Erbes hinterlassen hatte.“[37]

“+ Hoc . op(us) . f(a)c(tu)m . fuit . t(em)p(ore) venerabil(is) . viri . d(oomi)ni . Salladini . Matei . P(r)ior(is) . ecc(lesi)e . s(ancti) . Anestaxii . sub . An(n)o . Ṁ . CCĊ L . XXX . VIIII . t.(em)p(or)e . do(mini) . U-rba(n)i . p(a)pe . VI . XI . ind(ictione)”

„Dieses Werk entstand zur Zeit des ehrwürdigen Fürsten Saladino di Matteo, vor der Kirche S. Anastasio 1389, zur Zeit des Papstes Urban VI., während der XI Indiktion.“

Antonio Salvi weist darauf hin, dass möglicherweise ein Fehler zwischen dem Jahr und dem im Text angegebenen Indiktion vorliegt. Er merkt an, dass 1389 die XII Indiktion und nicht die XI lief, aber davon ausgegangen werden kann, dass die Berechnung mit unterschiedlichen zeitlichen Systemen erfolgte. Das Jahr wurde nach der römischen Datierung geschrieben, während die Nummer der Indikation mit der florentinischen Inkarnation (25. März) hätte identifiziert werden können. Wäre dies der Fall, wäre das in dieser Inschrift angekündigte Werk bis zum 25. März 1389 abgeschlossen gewesen.[40]

Architektur

Die gesamte Struktur des heutigen Sakralbaus besteht aus der Kirche, der Krypta von San Silvestro und dem Glockenturm.

Eine Darstellung der ursprünglichen Kirche, wie sie wahrscheinlich im 11. Jahrhundert bestanden hat, ist auf einem Ölgemälde auf Papier von Giulio Gabrielli zu sehen. Das Gemälde ist 15 cm hoch und 9 cm breit und wird in der Pinacoteca civica ascolana auf der Piazza Arringo aufbewahrt und ausgestellt.[3]

Die von Erico Cesari erarbeitete Baugeschichte

Die Rekonstruktion der Bauarbeiten dieser Kirche wird mit den Worten von Enrico Cesari beschrieben, der die Ende des 19. Jahrhunderts als Kurator und Leiter der Restaurierungsarbeiten am religiösen Gebäude gemachten Befunde illustriert und zusammengefasst hat. Die Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen, die die Stabilität der Anlage beeinträchtigten, und die daraus resultierende Wiederherstellung der verfallenen Elemente im Jahr 1856, einschließlich der Entfernung von Putz, ermöglichten es das uprsprüngliche Aussehen der Mauern herzustellen und die Details der Baumaßnahmen zur Vergrößerung der Kirche zu zeigen[20]. Aus der durchgeführten Untersuchung schlussfolgert und erklärt Cesari die Art und Weise und Zeitpunkte, mit denen das aktuelle Gebäude nach und nach umgebaut und erweitert wurde[10].

- 4. Jahrhundert – Aus dieser Zeit stammt der Bau der heutigen Krypta, damals Oratorium, in dem sich die ersten christlichen Gemeinschaften von Ascoli an einem festen Anbetungsort trafen und der auch zur Taufe verwendet wurde.

- 11. Jahrhundert – Diesem Zeitraum ist die Konstruktion einer „rechteckigen Kirche von 18,50x5,60 m, was etwa drei Viertel der Länge des Mittelschiffes entspricht“[20] zuzuordnen, die über dem unterirdischen Raum des Oratoriums errichtet wurde. Der gleiche Raum, den Giambattista Carducci als ältesten Teil und „vielleicht vor dem 9. Jahrhundert“ bezeichnet hat[41]. Die „polygonale Apsis“ wurde hinzugefügt und später der markante Turm auf 4 Säulen außerhalb der Kirche an der südwestlichen Ecke[41] wie jener der Kirche San Giacomo Apostolo.

- 11. Jahrhundert bis 14. Jahrhundert – An die kleine Fassade, die damals aus der Lünette und der Skulpturengruppe bestand, wurde das Hauptportal angebaut[41]. Nach dem Jahr 1036 bis zur „komplette Überarbeitung, die sie auf den heutigen Stand brachte und vermutlich 1389 endete“, d. h. im 14. Jahrhundert, gibt es keine Spuren anderer Arbeiten zu sehen.[42]

Innen

Das Innere der mit Fachwerken gedeckten Kirche zeichnet sich durch eine schlichte Ästhetik aus. Der Raum besteht aus drei Schiffen, die durch zwei Säulenreihen voneinander getrennt sind und Rundbögen bilden, die auf Säulen mit quadratischer Grundfläche ruhen. Am Ende des Mittelschiffs öffnet sich der erhöhte, durch Biforen erhellte, Presbyteriumsbereich, der innen halbkreisförmig und außen vieleckig ist und ein paar Stufen über dem Kirchenboden liegt. Davor befindet sich ein großer Rundbogen[4].

Die Erweiterung des aus einem einzigen Schiff bestehenden primitiven liturgischen Saals, wird von den Autoren verschiedenen Zeiten zugeschrieben.

Cesare Mariotti schreibt, dass der älteste Saal aus einem einzigen Schiff mit einer geringeren Länge und einer „kleine polygonale Tribüne“ bestand, „aber später wurde sie erheblich vergrößert, nachdem die Seitenschiffe hinzugefügt wurde, denen 1389 die heutige schöne Fassade hinzugefügt wurde“[1].

Enrico Cesari berichtet, dass die alte Kirche verlängert wurde, um den Glockenturm zu verbinden und in eine neue Begrenzung, die sich durch dem Bau von zwei neuen Mauern verbreiterte, einzubeziehen, die „eine nach Süden, tangential zum Turm und die andere symmetrisch auf der gegenüberliegenden Seite“, die „zwei neue Seitenschiffe umschlossen“[42].

Die Längswände der rechteckigen alten Kirche, befanden sich innerhalb der neuen Umgrenzung und „es wurden Bögen durchbrochen“ und zu Bögen des Mittelschiffs. Die so beschriebene Erweiterung ergab ein neues Raumvolumen mit drei Schiffen. Der Grundriss änderte sich von 18,50 m × 5,60 m auf 24,10 m × 14,90 m.[42]

Andere Autoren rekonstruieren die Phasen der Kirchenerweiterung in zwei Abschnitten. Antonio Salvi schreibt dem Prior Bonaventura im Jahre 1306 die Verwirklichung des in der ältesten Inschrift erwähnten „novum opus“ zu und sagt, dass „es im Wesentlichen aus der Gestaltung des linken Kirchenschiffs, in der Verlängerung des zentralen Kirchenkörpers und in der Fassadenerhöhung mit quadratischem Motiv“ bestand[43]. Später, 1389, zum Zeitpunkt der zweiten Inschrift, die den Prior Saladino di Matteo zitiert, nennt er „eine weitere architektonischen Maßnahme, nämlich den Bau der rechten Kirchenwand“.[40]

Kirchenraum

Kirchenraum_-_Presbiterio.jpg.webp) Halbrundes Presbyterium

Halbrundes Presbyterium

Die Fassade und die Seitenteile

Die architektonischen Linien der Hauptfassade zeichnen sich durch ihre Originalität in ihrem reich Kompositionsschema mit einem originellen Ornament aus.

Antonio De Santis berichtet, was Grifoni über diese Fassade in seinem Text geschrieben hat:[44]

„L’ora incantata di Ascoli quando la fronte dei Santi Vincenzo e Anastasio diventa rosa. È un momento tra il meriggio e il tramonto, in cui tutti gli edifici di Ascoli assumono, se volti a ponente, un colore pieno di fascino.“

„Die verzauberte Stunde von Ascoli, wenn die Vorderseite der Santi Vincenzo und Anastasio rosa wird. Es ist ein Moment zwischen Nachmittag und Sonnenuntergang, in dem alle Gebäude von Ascoli, wenn sie nach Westen ausgerichet sind, eine Farbe voller Charme annehmen.“

Die rechteckige, im oberen Teil unvollständige Fassade, wird durch ein Raster von 64 Quadraten geteilt. Jedes von ihnen ist von einem linearen Gesims umgeben, die ein Muster vertikaler und horizontaler Schnittpunkte erzeugen, die sich über die gesamte Wand wiederholen.[34]

Die Gestaltung des Netzwerks dekorativer Linien ruht auf einem darunter liegenden Sockel, der auch an den Seiten der Kirche verläuft. Auf der Innenseite jedes Rahmens befanden sich im 15. Jahrhundert Gemälde mit religiösen Motiven[4]. De Santis gibt an, dass es sich um Fresken handelte, welche die Geschichte der Heiligen Vinzenz und Anastasius zeigten[28], während Secondo Balena davon ausgeht, dass es sich bei den Darstellungen um Episoden aus dem „Alten und Neuen Testament sowie der Volkstradition“[45] als eine Art „Bibel der Armen“[46] handelte. Die gesamte bemalte Fassade wurde mit einem grandiosen und komplexen Polyptychon verglichen, das abgenutzt und unsichtbar geworden ist[34].

Heute sind nur noch in den unteren Tafeln schwache Malspuren zu erkennen[47].

Die Seitenschiffe werden durch Pilaster mit jeweils einem gotischen Portal geteilt[4].

_-_tracce_affreschi.jpg.webp) Freskenreste, in der Lücke links neben dem Bild

Freskenreste, in der Lücke links neben dem Bild Rechtes Seitenportal

Rechtes Seitenportal Linkes Seitenportal

Linkes Seitenportal Rechte Seite mit Glockenturm

Rechte Seite mit Glockenturm Absis

Absis

Das Portal

In der Mitte der Fassade befindet sich das Hauptportal der Kirche, geschmückt mit gedrehten Säulen, welche „die gleiche Anzahl von ogivalen und konzentrischen Rippen aufweisen“. Die Kapitelle im römisch-korinthischen Stil zeigen eine elegante „Wasserblatt“-Verarbeitung.[48] An der Basis des Bogen befinden sich die Skulpturen von zwei Löwen, die mit „seltener Finesse“ geformt sind[4][49]. In der Lünette befinden sich Statuen der Madonna mit Kind, die von den Heiligen Vinzenz und Anastasius flankiert werden und von einem unbekannten Steinmetz angefertigt wurden[49].

Die unterschiedlichen Datumsinterpretationen der Inschrift in der Archivolte dieses Portals, interpretiert als 1036 und 1306, hat auch die unterschiedlichen Beschreibungen der Architekturgeschichte dieses Gebäudes verursacht.

Die Autoren, welche es auf 1036 datieren, schreiben die Skulpturengruppe und das Portal, bestehend aus den Türmen und der Lünette, dem 11. Jahrhundert zu[49]. Giambattista Carducci berichtet, wie die Statuen Stil und Ähnlichkeiten mit anderen Statuen von Ascoli haben und schreibt: „Bemerkenswert und in der Tat selten scheinen mir die aus Marmor gemeißelten Figuren in Hochrelief zu sein, die sich in der Lünette oben an der Tür befinden, das Abbild der beiden Heiligen, denen die Kirche gehört, rechts und links von der Madonna mit dem Kind im Mutterleib. Es war schade, dass den Historikern der Bildhauerei dieses Werk des 11. Jahrhunderts unbekannt blieb, ohne sich auf die Ära des Fassadenbaus zu beziehen. Es wäre ihnen nützlich gewesen, wenn sie es gewusst hätten, weil Statuen im richtigen Verhältnis, einer sehr günstigen Pose und nicht ohne eine solche Anmut, mit Köpfen, die den Verhältnissen der Wahrheit nachempfunden sind, mit beabsichtigter Kleidung, sind Qualitäten, die man hier nicht ignorieren kann und die bei so viel Dunkelheit des Alters einzigartig sind. Und es ist zu beachten, dass wir andere ähnliche wie sie in Ascoli sehen werden, so dass man folgern kann, dass es von ihnen eine Schule gab, von der nicht alle Länder eine ähnliche Stolz haben können.“[49]

Er definiert den Stil als „bemerkenswert“, der „weder die antike noch die so genannte griechische Art kennt; aber es scheint wie ein Morgengrauen, ein obskures Vorgefühl von Eleganz voller Würde und Gefühl, welche das 14. Jahrhundert berühmt machte“[49]. Giuseppe Fabiani behauptet, dass es in den niedrigen Jahrhunderten in der Stadt Ascoli eine Schule für Bildhauer[50] mit Arbeitern gab, die auf die Verarbeitung und das Schneiden von Travertin spezialisiert waren, die den „magistri de preta“ gehörte, die in der Satzung von 1377 zusammen mit den Holzmeistern eine eigene Körperschaft gründeten[51]

.

Laut Cesare Mariotti zeigt das Alter des Datums 1036, dass die Skulpturengruppe und die Formteile der Untersicht des Bogens primär in der ältesten Fassade platziert wurden und zur Dekoration der neuen Fassade des 14. Jahrhunderts versetzt und wiederverwendet wurden[52]. Enrico Cesari drückt sich so aus: „Das alte, liebevoll erhaltene Portal wurde in der neuen Fassade verwendet und mit neuen Dekorationen, insbesondere dem Außenbogen, mit Fries und Mäandern und Blättern in aufwendiger Verarbeitung versehen. Die Gruppe wurde für die Fassade in gleichen Quadraten, die innerhalb der Pilaster verteilt waren, übernommen.“[42] Betrachten wir das „Hauptportal, insbesondere den inneren Teil davon, die Lünette und die rauen primitiven Statuen“[41], beide Teile wurden in der Fassade aus dem 14. Jahrhundert wiederverwendet. Er präzisiert, „dass die Tür von 1036 zweifellos älter als die ursprüngliche Kirche ist“, und diese Überlegung leitet sich aus der Beobachtung der Verarbeitung des Travertines ab, aus dem sie hergestellt wurde, im Vergleich zu dem im Kirchenschiff, das mit „wenig Geschick“ gearbeitet wurde[41]. Er definiert die Konstruktion als nicht „isodomisch“, bestehend aus „grob bearbeitetem Material in horizontalen Schichten, die nicht immer perfekt eingehalten wurden und oft mit Ziegelfragmenten ausgeglichen sind“. Er stellt fest, dass sogar die kleinen Fenster mit einfachen Steinen verziert und ausgehöhlt sind, um die Bögen zu erhalten, „wie sie in der Ära des maximalen Niedergangs verwendet wurden“[42]. Im Gegensatz zu dem, was beschrieben wurde, zeigen die Türpfosten „perfekte Verarbeitung“, gute Verbindungen und ein Archivolt aus Keilen die nach der Richtung der Strahlen geschnitten sind[42].

Die Historiker, die das Datum 1306 übernehmen, definieren das gesamte Portal und seine Verarbeitung als eine Skulpturengruppe des 14. Jahrhunderts[4]. Antonio Salvi äußerte einige Zweifel, weil er im Stil „noch romanische morphologische Zusammenhänge“ fand und „deshalb das Datum 1306 zu niedrig wäre“, aber „für eine gewisse Virtuosität einiger dekorativer Elemente, für die Modellierung der Skulpturen sollte das Portal deutlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts platziert werden“[53].

Campanile

Die stilistischen Merkmale des Glockenturms lassen sich auf die lokale Romanik zurückführen, wie die Rundbogenfenster und die Einfachheit des Baukörpers. Seine Bauzeit zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert datiert.[54]

Er wurde mit quadratischen Travertinblöcken gebaut. Die Basis besteht aus römischen Materialien, welche die überdachte Veranda mit einem viereckigen Grundriss bildeten, auf welcher der Turm errichtet wurde. Oben, auf jeder Seite, befinden sich „Rundbogenfenster“, die durch Säulen mit korinthischen Kapitellen unterteilt sind[4].

Der Glockenturm stand ursprünglich isoliert, deutlich getrennt vom Kirchengebäude, außerhalb der Südwestecke, an der südlichen Außenwand des ältesten Gebäudes und vor der alten Fassade[4][41]. Die Einbeziehung des Turms in die Außenmauer des Sakralbaus geht auf die Erweiterung des Kirchenraumes im 14. Jahrhundert zurück.

Antonio De Santis beschreibt ihn als einen edlen Turm, welcher der Plünderung Friedrichs II. entging[55].

Krypta des San Silvestro

Die Krypta der Kirche weist wertvolle Eigenschaften von archäologischen Wert auf[4]. Sie ist dem Heiligen Silvester gewidmet und ihre Entstehung geht auf das 4. bis 6. Jahrhundert zurück.[2] Die Wand besteht aus Travertinblöcken, die aufgrund ihrer „sehr schlechten“ Verarbeitung nicht auf Arbeiten aus römischer Zeit zurückzuführen sind[56] und, wie bereits geschrieben, von Christen für die Taufe gebaut wurde und sich unterhalb des Presbyteriums befindet

. Der Zugang erfolgt über zwei offene Treppenhäuser im Inneren des Kirchenraumes. Bei den Arbeiten im Jahr 1897 stellte sich heraus, dass der unterirdische Raum im Vergleich zur ursprünglichen Bausubstanz als „bei einem Umbau des Gebäudes leicht nach Norden verlängert wurde“[57]. Sie besteht aus zwei angrenzenden Räumen unterschiedlicher Größe: einem größeren Raum, ursprünglich 12 x 4,80 m, und einem kleineren mit den Maßen 2,80 x 2,30 m[56]. Beide sind von einer Dachschräge umschlossen und es sind zwei Fenstern (60 x 60 cm) zur Beleuchtung der Räume erkennbar[58]. Aus diesem Detail lässt sich schließen, dass die Krypta in einer Zeit vor dem Kirchenbau der Heiligen Vinzenz und Anastasius ein kleines Oratorium und Treffpunkt der Christen für Gottesdienste war[59]. Laut Balena war es in „primitives kleines Gebäude, mit dem Erinnerungen an heilige Ereignisse verbunden sind, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind“[60], „kaum aus dem Boden schaut und vielleicht inmitten von Gärten liegt“[61]. Im Inneren, entlang einer Längswand, befindet sich der „Brunnen des Hlg. Silvester“,[2] das einst von Quellwasser gespeist wurde, das als wunderkräftig galt und im 14. Jahrhundert zur Heilung von Lepra und der Räude am Ende des 16. Jahrhunderts diente[4]. Es handelt sich um ein kleines quadratisches Becken, das in den Fels gehauen ist, 60 x 60 cm groß und 80 cm tief ist, mit 4 Stufen die seine Verwendung ermöglichen[59].

In der Krypta, die einst mit Fresken verziert war, sind noch Spuren eines Bildzyklus aus dem 14. Jahrhundert eines unbekannten Künstlers[4] zu sehen, der von der „Legende des Papstes Silvester“[5] berichtet. Die meisten der 14 bemalten Tafeln wurden entfernt, restauriert und im Diözesanmuseum von Ascoli Piceno aufbewahrt[4].

Einzelnachweise

- C. Mariotti Ascoli Piceno S. 46

- Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. beniculturali.it. Abgerufen am 30. September 2019.

- Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio (Öl auf Papier von Giulio Gabrielli). regione.marche.it. Abgerufen am 30. September 2019.

- A. Rodilossi Ascoli Piceno città d’arte S. 143

- Le Trame del romanico – Tesori medievali nella Città del travertino, S. 125

- Chiese nel territorio della parrocchia San Pietro Martire di Ascoli Piceno (it) diocesiascoli.it. Abgerufen am 30. September 2019.

- Ascoli Piceno (it) treccani.it. Abgerufen am 30. September 2019.

- Elenco degli edifizi Monumentali in Italia (it) Ministero della Pubblica Istruzione. Abgerufen am 30. September 2019.

- A. Salvi Due epigrafi medievali nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno S. 3

- E. Cesari La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno S. 14

- N. Marcucci Memorie Ascolane S. 232

- A. Salvi. Iscrizioni medievali ascolane S. 140, Notiz 272

- P. Capponi Memorie storiche della Chiesa Ascolana e dei Vescovi che la governarono S. 42

- A. De Santis Titel=Ascoli nel Trecento Vol. II (1350–1400), S. 262

- S. Andrantonelli, Historiae Asculanae, S. 210. „Tertia Ecclesia SS. Anastasij, & Siluestri, antiquitus item Collegiata, habet priorem, & duos Clericatus. Plures in ea feruantur SS. Reliquae; fuitque ibidem Laicorum Confraternitas vulgo, seu societas, nomine Disciplinae Domini Nostri Iesu Christi.“

- S. Andreantonelli, Storia di Ascoli Übersetzung von P. B. Castelli und A. Cettoli, Notiz 46, S. 373.

- S. Andreantonelli, Storia di Ascoli Übersetzung von P. B. Castelli und A. Cettoli, S. 281

- S. Andreantonelli, Storia di Ascoli Übersetzung von P. B. Castelli und A. Cettoli, S. 282

- G. Fabiani, Ascoli nel Cinquecento, Vol. II, S. 186–187

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 4

- A. Salvi, Iscrizioni medievali ascolane, S. 140

- Giambattista Carducci definiert den Stil der Inschrift als „Halblateinische Schrift“. G. Carducci, Su le memorie e i monumenti di Ascoli nel Piceno, S. 149

- A. Salvi, Due epigrafi medievali della Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 5

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 4

- Antonio Salvi bezieht sich auf das Jahr 1980, also das Jahr der Veröffentlichung seiner Monographie Due iscrizioni medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, die in der Bibliographie zitiert wird.

- A. Salvi Due iscrizioni medievali nella Chiesa adei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno S. 8

- G. Carducci, Su le memorie e i monumenti di Ascoli nel Piceno, S. 149

- A. De Santis, Ascoli nel Trecento – Vol. II (1350–1400), S. 261

- C. Mariotti, Ascoli Piceno, S. 47

- A. Salvi, Iscrizioni medievali ascolane, S. 142

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in ascoli Piceno, S. 6

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, op. cit., pag. 3, Nota 1.

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 4–5

- G. Carducci, Su le memorie e i monumenti di Ascoli nel Piceno, S. 146

- A. Salvi, iscrizioni medievali di Ascoli, S. 143

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 10

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 12–13

- A. Rodilossi, Ascoli Piceno città d’arte, S. 143–144.

- A. De Santis, Ascoli nel Trecento, (1350–1400) Vol. II, S. 443

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 12

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 5

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 6

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 7

- A. De Santis, Ascoli nel Trecento (1350–1400), Vol. II, S. 444, Notiz 100

- S. Balena, Ascoli la storia per le strade, S. 95

- S. Balena, Ascoli nel Piceno – Storia di Ascoli e degli Ascolani, S. 328

- A. De Santis, Ascoli nel Trecento (1350–1400), Vol. II, S. 444

- G. Carducci, Su le memorie e i monumenti di Ascoli nel Piceno, S. 147

- G. Carducci, Su le memorie e i monumenti di Ascoli nel Piceno, S. 148

- G. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, Vol. II, S. 8

- G. Fabiani, Ascoli nel Quattrocento, Vol. II, S. 8–10

- C. Mariotti, Ascoli Piceno, S. 47

- A. Salvi, Due epigrafi medievali nella chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno, S. 7–8

- Campanile della chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. Abgerufen am 2. Oktober 2019.

- A. De Santis, Ascoli nel Trecento – Vol. II (1350–1400), S. 443

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 8

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 7

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 9

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 10

- S. Balena, Ascoli la storia per le strade, S. 96

- E. Cesari, La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio di Ascoli Piceno, S. 13

Literatur

- Sebastiano Andreantonelli: Historiae Asculanae. Forni Editore (Ristamapa anastatica, Padova, Typis Matthaei de Cadorinis, 1673), Bologna 1968 (italienisch).

- Giambattista Carducci: Su le memorie e i monumenti di Ascoli nel Piceno. Saverio del Monte Editore, Fermo 1853 (italienisch).

- Pietro Capponi: Memorie storiche della Chiesa ascolana e dei Vescovi che la governarono. Stabilimento Tipografico Cesari, Ascoli Piceno 1898 (italienisch).

- Cesare Mariotti: Ascoli Piceno. Istituto Italiano D’Arti Grafiche – Editore, Bergamo 1913 (italienisch).

- Enrico Cesari: La Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. Tip. Edit. F.lli Lambruschini, Empoli 1919 (italienisch).

- Giuseppe Fabiani: Ascoli nel Quattrocento – Vol. II. Società Tipolitografica Editrice, Ascoli Piceno 1951 (italienisch).

- Giuseppe Fabiani: Ascoli nel Cinquecento – Vol. II. Società Tipolitografica Editrice, Ascoli Piceno 1959 (italienisch).

- Antonio Salvi: Due epigrafi medievali nella Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Ascoli Piceno. Tipolitografia Stella, Ancona 1980 (italienisch).

- Secondo Balena: Ascoli La storia per le strade. EDIT – Edit-Edizioni turistiche, Ascoli Piceno 1986 (italienisch).

- Antonio Rodilossi: Ascoli Piceno città d’arte. „Stampa & Stampa“ Gruppo Euroarte Gattei, Modena 1983 (italienisch).

- Antonio De Santis: Ascoli nel Trecento – Vol. II (1350–1400). Grafiche Cesari, Ascoli Piceno 1988 (italienisch).

- Secondo Balena: Ascoli nel Piceno – Storia di Ascoli e degli Ascolani. Società Editrice Ricerche s.a.s., Folignano (Ascoli Piceno) 1999, ISBN 88-86610-11-4 (italienisch).

- Antonio Salvi: Iscrizioni medievali di Ascoli. Istituto superiore di studi medievali Cecco d'Ascoli, Ascoli Piceno 1999 (italienisch).

- Sebastiano Andreantonelli: Storia di Ascoli – Traduzione di Paola Barbara Castelli e Alberto Cettoli – Indici e note di Giannino Gagliardi. G. e G. Gagliardi Editori, Ascoli Piceno 2007 (italienisch).

- Le Trame del Romanico. Tesori Medioevali nella Città del Travertino. Fast Edit, Acquaviva Picena 2007 (italienisch).

- Niccolò Marcucci: Memorie Ascolane, con le postille e commentari di Francesco Antonio Marcucci. Hrsg.: Prof. Franco Zenobi. Palumbi, Ascoli Piceno 2015, ISBN 978-88-98807-44-4 (italienisch).

Weblinks

- Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. beniculturali.marche.it. Abgerufen am 30. September 2019.

- Ascoli Piceno. treccani.it. Abgerufen am 30. September 2019.

- Elenco degli edifizi Monumentali in Italia. Ministero della Pubblica Istruzione. Abgerufen am 30. September 2019.