Rhenium(IV)-sulfid

Rhenium(IV)-sulfid, auch als Rheniumdisulfid bekannt, ist eine anorganische chemische Verbindung des Rheniums aus der Gruppe der Sulfide mit der chemischen Zusammensetzung ReS2.

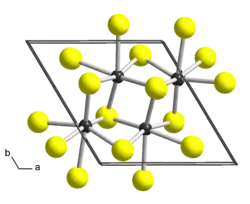

| Kristallstruktur | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||

| _ Re4+ _ S2− | ||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||

| Name | Rhenium(IV)-sulfid | |||||||||||||||

| Andere Namen |

Rheniumdisulfid | |||||||||||||||

| Verhältnisformel | ReS2 | |||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

schwarzer geruchloser Feststoff[1] | |||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||

| Molare Masse | 250,33 g·mol−1 | |||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest[1] | |||||||||||||||

| Dichte |

7,506 g·cm−3[1] | |||||||||||||||

| Löslichkeit |

nahezu unlöslich in Wasser[1] | |||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||

Vorkommen

In der Natur kommt Rhenium(IV)-sulfid in Form des Minerals Rheniit vor.

Gewinnung und Darstellung

Rhenium(IV)-sulfid kann durch Reaktion von Rhenium mit Schwefel bei etwa 1000 °C dargestellt werden.[2]

Es kann auch durch thermische Zersetzung von Rhenium(VII)-sulfid bei 1100 °C gewonnen werden.[2]

Eigenschaften

Rhenium(IV)-sulfid ist ein schwarzer geruchloser Feststoff, der unlöslich in Wasser ist[1] und das stabilste Rheniumsulfid.[3] Er ist beständig gegen Salzsäure, Laugen und Alkalisulfid, wird durch Hypochlorige Säure, Salpetersäure usw. zu ReO4− oxidiert. Er reagiert bei 1000 °C mit Quarz, reagiert auch bei Erhitzung nicht mit Schwefel. Er zerfällt bei Temperaturen über 700 °C im Vakuum in Rhenium und Schwefel und wird durch Wasserstoff bei erhöhter Temperatur zu Rhenium reduziert.[2] Die Verbindung ist ein diamagnetische Halbleiter[4] und besitzt eine trikline Kristallstruktur mit der Raumgruppe P1 (Raumgruppen-Nr. 2) und den Gitterparametern a = 645,5 pm, b = 636,2 pm, c = 640,1 pm, α = 105,04°, β = 91,60° und γ = 118,97°, die einer verzerrten Cadmium(II)-chlorid-Schichtstruktur entspricht und isotyp zu der von Rheniumdiselenid ist.[5]

Einzelnachweise

- Datenblatt Rhenium(IV) sulfide, 99% bei AlfaAesar, abgerufen am 1. August 2013 (PDF) (JavaScript erforderlich).

- Georg Brauer (Hrsg.) u. a.: Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie. 3., umgearbeitete Auflage. Band III, Ferdinand Enke, Stuttgart 1981, ISBN 3-432-87823-0, S. 1619.

- Erwin Riedel: Anorganische Chemie. Walter de Gruyter, 2004, ISBN 3-11-018168-1, S. 811 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Christoph Janiak, Hans-Jürgen Meyer, Dietrich Gudat, Ralf Alsfasser: Riedel Moderne Anorganische Chemie. Walter de Gruyter, 2012, ISBN 3-11-024901-4, S. 338 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- H.-J. Lamfers, A. Meetsma, G.A. Wiegers, J.L. de Boer: The crystal structure of some rhenium and technetium dichalcogenides. In: Journal of Alloys and Compounds, 241, 1996, S. 34–39, doi:10.1016/0925-8388(96)02313-4.