Reichsgerichtsgebäude

Das Reichsgerichtsgebäude ist als Gerichtsgebäude für das Reichsgericht entworfen und gebaut worden und dient seit 2002 dem Bundesverwaltungsgericht als Sitz. Es liegt in unmittelbarer Nähe des Neuen Rathauses im Leipziger Musikviertel.

Architektur

Dem Bau des Hauses ging ein Architekturwettbewerb voraus, dessen Anforderungen im Centralblatt der Bauverwaltung im März 1885 veröffentlicht worden waren.[1] Errichtet wurde das Reichsgerichtsgebäude in siebenjähriger Bauzeit zwischen 1888 und 1895 von Ludwig Hoffmann (1852–1932) und Peter Dybwad (1859–1921). Sie hatten die Preisbewerbung gewonnen, bauten aber dann in etwas abgewandelter Form. Der Bau knüpft an die italienische Spätrenaissance (und damit an die römische Antike) sowie an Bauten des französischen Barock an. Die herkömmliche Einordnung des Gebäudes in den späten Historismus hat sich im Rahmen einer kunsthistorischen Analyse des Gebäudes als problematisch erwiesen. Das Reichsgerichtsgebäude ähnelt dem Reichstagsgebäude. Die Bauten sind zur gleichen Zeit errichtet worden und sind historischen Schloss- und Museumsarchitekturen verpflichtet.

Auf dem imposanten Gebäude thront eine hohe Kuppel, die mit der Skulptur Die Wahrheit verziert ist. Das Hauptportal des Gebäudes zeigt nach Osten auf den nach dem ersten Präsidenten des Reichsgerichts Eduard von Simson (1810–1899) benannten Platz. Die Nordseite schmücken Skulpturen von damals und heute angesehenen Personen der deutschen Rechtsgeschichte: Eike von Repgow (Sachsenspiegel), Johann von Schwarzenberg (Constitutio Criminalis Bambergensis), Johann Jacob Moser, Carl Gottlieb Svarez (Allgemeines Landrecht), Anselm von Feuerbach und Friedrich Carl von Savigny.

Das Innere des Gebäudes ist sowohl funktional als auch gestalterisch auf die ursprünglich angestrebte Nutzung als Reichsgericht ausgelegt. Die Skulpturen, Plastiken und aufwändigen Wandmalereien beschäftigen sich mit den Themen Untersuchung, Urteil, Vollstreckung und Gnade. Besonders prachtvoll gestaltet ist der Große Sitzungssaal, an dessen Wänden Sinnbilder und Wappen aller damaligen Bundesstaaten prangen. Die Bleiglasfenster dort zeigen die Wappen aller Städte, die Sitz eines Oberlandesgerichts waren. Sämtliche figürlichen und ornamentalen Glasmalereien in dem Gebäude schuf Alexander Linnemann aus Frankfurt am Main.[2]

Grundsteinlegung im Jahre 1888

Grundsteinlegung im Jahre 1888 Einweihung Reichsgerichtsgebäude 1895

Einweihung Reichsgerichtsgebäude 1895 Sowjetischer Panzer vor dem Gebäude, um den 17. Juni 1953

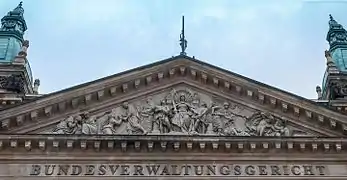

Sowjetischer Panzer vor dem Gebäude, um den 17. Juni 1953 Gebäudeportal mit Tympanon (2006)

Gebäudeportal mit Tympanon (2006) Portalgiebel des heutigen Bundesverwaltungsgerichts

Portalgiebel des heutigen Bundesverwaltungsgerichts Kuppel mit der Skulptur Die Wahrheit

Kuppel mit der Skulptur Die Wahrheit Skulptur am Südflügel: Allegorie der Gastfreundschaft

Skulptur am Südflügel: Allegorie der Gastfreundschaft Foyer/Wartehalle

Foyer/Wartehalle Bleiglasfenster in der Wartehalle (von Alexander Linnemann)

Bleiglasfenster in der Wartehalle (von Alexander Linnemann)

Nutzung

Das Gebäude diente von 1895 bis 1945 seiner eigentlichen Bestimmung zur Beherbergung des Reichsgerichts. Außerdem hatte hier die Reichsanwaltschaft ihren Sitz, die als oberste Anklagebehörde historische Vorläuferin der Bundesanwaltschaft war.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude zu einem Drittel zerstört.[3] Nach der Sanierung zog im Mai 1952 das Museum der bildenden Künste ein, dessen eigenes Museumsgebäude zerstört worden war. Im Großen Sitzungssaal wurde eine Ausstellung über den Reichstagsbrandprozess mit dem Titel „Georgi-Dimitroff-Museum“ eingerichtet. Im Laufe der Jahre wurden weitere Räume von verschiedenen Institutionen genutzt, so von der Leipziger Außenstelle des Landeshauptarchivs Sachsen, vom Geographischen Institut, der Geographischen Gesellschaft und einem Synchronstudio der DEFA.

Bis in die 1990er Jahre war außerdem die heutige Zentralstelle für deutsche Personen- und Familiengeschichte Leipzig im Gebäude des Reichsgerichts untergebracht. Nach dem Bau des Staatsarchivs Leipzig 1995 wurde die Zentralstelle dorthin eingegliedert und verlegt.

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde das höchste ordentliche Gericht der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesgerichtshof, nicht an den ehemaligen Standort des Reichsgerichts verlagert. Ausschlaggebend für diese Entscheidung des Deutschen Bundestages waren politische Standorterwägungen im föderalen Verteilungskampf der Bundesländer. Das vorbildlich restaurierte Gerichtsgebäude des ehemaligen Reichsgerichts in Leipzig wird daher zweckentsprechend vom Bundesverwaltungsgericht genutzt.

Die Entscheidung des Bundestages, das Gebäude nicht für den Bundesgerichtshof zu nutzen, wurde zudem damit begründet, dass das Reichsgericht eng mit dem nationalsozialistischen Unrechtsstaat verstrickt gewesen sei. Gleichwohl betrachtet sich der Bundesgerichtshof als legitimer Inhaber der Bibliothek des Reichsgerichts, die nur zu Teilen in das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zurückgekehrt ist.

Von Mitte 1998 bis Oktober 2001 wurde das Gebäude aufwendig saniert. Um dem Platzbedarf des Bundesverwaltungsgerichts Rechnung zu tragen, wurde auf das Dach ein weiteres Obergeschoss aufgesetzt, das jedoch so weit hinter die Dachbalustrade zurückgesetzt ist, dass das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes nicht gestört wird. Vor dem Gebäude wurde der Pleißemühlgraben wieder freigelegt, er floss hier lange Jahre unterirdisch.

Am 26. August 2002 wurde der Sitz des Bundesverwaltungsgerichts vom Gebäude des ehemaligen Preußischen Oberverwaltungsgerichts in Berlin ins Reichsgerichtsgebäude nach Leipzig verlegt.

Das jüngste Kapitel der Nutzung des Reichsgerichtsgebäudes begann offiziell mit der feierlichen Einweihung als Bundesverwaltungsgericht am 12. September 2002.[4]

Öffentliche Zugänglichkeit

.jpg.webp)

Die Eingangshalle einschließlich der Umgänge und der prachtvolle Große Sitzungssaal stehen allen Besuchern offen. Interessenten können nach vorheriger Anmeldung an Führungen durch weitere Teile des Gerichtsgebäudes teilnehmen. Seit dem 31. Mai 2007 gibt es einen Museumsraum mit der Ausstellung Das Reichsgerichtsgebäude und seine Nutzer.

Literatur

- Steffen-Peter Müller: Das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig. Sitz des Bundesverwaltungsgerichts. Kunstverlag Fink, Lindenberg 2010, ISBN 978-3-89870-240-9.

- Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.): Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Restaurierung und Umbau des ehemaligen Reichsgerichtsgebäudes. Leipzig 2002, ohne ISBN, 94 Seiten. Herausgegeben aus Anlass der feierlichen Einweihung des Gebäudes am 12. September 2002.

- Thomas G. Dorsch: Der Reichsgerichtsbau in Leipzig. Anspruch und Wirklichkeit einer Staatsarchitektur. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1999, ISBN 3-63135060-0 (zugleich Dissertation, Universität Marburg 1998).

- Hermann Rückwardt: Das Reichsgerichtsgebäude in Leipzig. Photographische Original-Aufnahmen nach der Natur in Lichtdruck. Lieferung 1. Schimmelwitz, Leipzig 1898 (Digitalisat).

Weblinks

- Baurat Hermann Ludwig: Das Reichsgerichtsgebäude zu Leipzig. Gesammt-ansichten und Einzelheiten nach den mit Maassen versehenen Original-Zeichnungen der Facaden und der Innenraume, sowie Naturaufnahmen der bemerkenswerthesten Theile dieses in den Jahren 1887 bis 1895 errichteten Gebäudes. Berlin: Hessling 1898 als Scan beim Architekturmuseum – 100 zeitgenössische Tafeln und Fotos

- Müller, Volkmar: Der Bau des Reichsgerichts zu Leipzig, Eine Schilderung des Baues und seiner Einzelheiten, zugleich ein Führer durch seine Räume. Mit 5 Illustrationen, 2 Plänen und dem Bildniss des Erbauers. Verlag Georg Siemens, Berlin, 1895

- Das Reichsgerichtsmuseum

- Entwurfszeichnungen von 26 Teilnehmern zum Wettbewerb Reichsgericht Leipzig (Architekturmuseum TU Berlin)

- Gemeinsame Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts (2015): 120 Jahre Reichsgerichtsgebäude in Leipzig

Einzelnachweise

- Die Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichsgerichtshause in Leipzig. In: Centralblatt der Bauverwaltung, Nr. 11A, 18. März 1885, S. 113/114.

- Linnemann-Archiv

- Nachkriegszeit: Museum und Studio. bverwg.de, abgerufen am 15. Dezember 2013.

- Vermerk im Impressum in: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.): Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Restaurierung und Umbau des ehemaligen Reichsgerichtsgebäudes. Leipzig 2002.