Polenz (Adelsgeschlecht)

Polenz, auch Polentz, ist der Name eines alten meißnischen Adelsgeschlechts mit gleichnamigem Stammhaus in Polenz bei Meißen (Sachsen).

Geschichte

In einer am 24. Juli 1180 in Meißen ausgestellten Urkunde des Bischofs Martin von Meißen wird Cristianus de Polenzke als vorletzter Zeuge genannt.[1] 1198 wird Gottschalk von Polenz als Zeuge auf dem Landding in Collm erwähnt. Ein Ramvolfus de Polenzke bezeugte 1216 einen Gerichtsentscheid zwischen dem Markgrafen von Meißen und der Stadt Leipzig.[2] 1283 bezeugte der Ritter Vriczolt genannt von Polenzch (auch Fritzcolt de Palencz) am 12. Juli den Verkauf des Dorfes Ganzig an das Kloster Altzelle. Mit Ihm beginnt die sichere Stammreihe des Geschlechts. Neben Polenz und Polentz gab es im Laufe der Geschichte die Schreibweisen Pohlenz, Polenczk, Polenske, Palenzch und Polenczigk.

Besitze

Die Polen(t)z hatten Besitzungen in der Mark Meißen, in der Lausitz und in Ostpreußen. Frühe Besitze waren Nassau, Polenz, Deila, Porschnitz und Gröbern.

Später gab es Besitzungen in Lintz, Gärtitz, Obercunewalde, Neustädtel, Beesdau im heutigen Sachsen, sowie Langenau, Progen, Allenburg, Schönberg, Rosenberg und Bellschwitz in Ostpreußen. Zumeist waren dies Lehen der Markgrafen oder auch der Burggrafen von Meißen und von Leisnig.

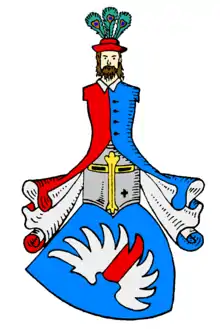

Wappen

Das Wappen zeigt in Blau einen mit rotem Balken belegten silbernen Flügel. Auf dem Helm mit rechts rot- und links blau-silbernen Decken ein rot-blau bekleideter Mannesrumpf mit silbernem Kragen und einer oben mit drei Pfauenfedern besteckten roten Kappe.

Persönlichkeiten

- Hans von Polenz (um 1385–1437), Landvogt der Nieder- und Oberlausitz

- Nickel von Polenz († nach 1447), Landvogt der Niederlausitz, Neffe von Hans

- Jacob von Polentzki († 1475), Vogt von Schievelbein und Landvogt der Neumark, möglicherweise Sohn von Hans[3]

- Christoph von Polenz († 1497), Landvogt der Neumark, Sohn von Jacob

- Georg von Polentz (~1478–1550), Bischof von Samland und Pomesanien

- Hans Albrecht von Polenz (1692–1760), preußischer Oberst

- Samuel von Polentz (1698–1746), preußischer Generalmajor

- Georg Friedrich August von Polenz (1741–1815), sächsischer Generalleutnant

- Eduard Karl Friedrich von Polenz (1792–1863), sächsischer Beamter

- Fritzsche von Polentz, Amtmann von Döbeln

- Julius von Polenz, sächsischer Kammerherr und Klostervogt von Marienthal, Gutsbesitzer in Cunewalde

- Maximilian von Polenz (1837–1907), Beamter und Mitglied des Deutschen Reichstags

- Wilhelm von Polenz (1861–1903), deutscher Schriftsteller

- Peter von Polenz (1928–2011), deutscher Sprachwissenschaftler

Quellen

- Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexikon, im Vereine mit mehreren Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinrich Kneschke, Band 7, Leipzig 1867

- Gothaisches Genealogisches Handbuch der Uradeligen Häuser, Justus Perthes, Gotha 1909

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band X, Band 119 der Gesamtreihe, S. 463–464, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1999, ISSN 0435-2408

- Stadt und Land Schievelbein seit Wiedergelangung an die Mark Brandenburg. In: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preußischen Staates, Band 15, Berlin Posen Bromberg 1834, S. 289–317 (Volltext).

- Maria Emanuel Herzog zu Sachsen: Mäzenatentum in Sachsen, Verlag Weidlich, Frankfurt am Main 1968, Erläuterungen und Erwähnungen der Familie von Polenz, S. 23, 39, 48

Einzelnachweise

- P. Kehr (Bearb.): Urkundenbuch des Hochstifts Merseburg, 1. Teil (962–1357), Halle, 1899 (= Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, 36), S. 103 (archive.org).

- Wie Anm. 1, S. 136.

- Rudolf Virchow: Die Landvögte Polenz. In: Baltische Studien. 13. Jahrgang, 2. Heft. Stettin 1847. S. 9–34, besonders S. 23f., 32, auch zu Christoph Polenz