Platinfeuerzeug

Das Platinfeuerzeug, auch Döbereiner-Feuerzeug genannt, ist eines der ersten modernen Feuerzeuge. Es wurde 1823 von Johann Wolfgang Döbereiner aus dem Fürstenberger Feuerzeug weiterentwickelt und bis etwa 1880 vertrieben.[1][2] Der größte Hersteller war Gottfried Piegler in Schleiz.[3]

Im Deutschen Museum in München, im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg, im Städtischen Museum in Braunschweig, in der alten Apotheke im Heidelberger Schloss, im Goethe-Nationalmuseum in Weimar, im Museum Gunnar-Wester-Haus in Schweinfurt, im Regionalmuseum Bad Lobenstein, im Städtischen Museum Zeulenroda, im Stadtmuseum Gera, in der Mineralogischen Sammlung in Jena und im Museum Bayerisches Vogtland in Döbereiners Geburtsstadt Hof sind Platinfeuerzeuge in den Ausstellungen zu sehen.

Funktion des Platin-Feuerzeugs

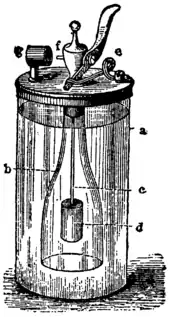

In einem mit verdünnter Schwefelsäure gefüllten Glasgerät befindet sich eine Glasglocke mit einem Zinkkolben. Das obere Ende der Glasglocke ist mit einem Ventil verschlossen, das durch einen Hebel geöffnet werden kann, woraufhin das Gas aus der Glocke entweicht, die Schwefelsäure in der Glasglocke steigt und reagiert mit dem Zink. Durch diese Reaktion entsteht Wasserstoff, der durch das Ventil entweicht und über einen „Platinschwamm“ (feinverteiltes Platin) geleitet wird.

Das Platin katalysiert die Reaktion des Wasserstoffs mit Sauerstoff (2 H2 + O2 → 2 H2O: Knallgasreaktion). Durch die dabei freiwerdende Wärme (exotherme Reaktion) wird das Gasgemisch entzündet und verbrennt zu Wasser.

Lässt man den Hebel los, wird das Ventil wieder geschlossen und die Flamme erlischt. Das Wasserstoffgas kann nicht mehr nach oben entweichen und drückt die Säure aus der Glasglocke zurück in das Vorratsgefäß. Wenn der Säurespiegel in der Glasglocke unter das Zink sinkt, dann hört die Bildung von Wasserstoff auf.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurden einfache und anspruchsvolle Ausführungen in Porzellan mit Lupenmalerei von KPM Berlin, F.A. Schumann Berlin-Moabit und der Buckauer Porzellanmanufaktur hergestellt.

Weblinks

Einzelnachweise

- Feuererzeugende Geräte. www.ijon.de. Abgerufen am 29. November 2009.

- Gedanken zum Feuer, von Joachim Acker. www.pfeife-tabak.de. Abgerufen am 29. November 2009.

- John M. Thomas: The RSC Faraday prize lecture of 1989. Hrsg.: Chem. Commun. Nr. 53. Royal Society of Chemistry, London 7. August 2017, S. 9185–9197.