Kaufhaus Nathan Israel

Das Kaufhaus Nathan Israel war das älteste und für geraume Zeit größte Kaufhaus Berlins, es bestand von 1815 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

| Kaufhaus Nathan Israel Kaufhaus Israel | |

|---|---|

Das Gebäude im Jahr 1900 | |

| Daten | |

| Ort | Berlin_Mitte |

| Koordinaten | 52° 31′ 5″ N, 13° 24′ 25,6″ O |

Geschichte

Die Entstehung des Kaufhauses geht zurück auf die Geschäftsgründung des jüdischen Mobilienhändlers und Trödlers Nathan Israel (1782–1852) in der Jüdenstraße 18 direkt in Berlins Zentrum am 10. März 1815. Die Israels gehörten zu den ältesten Berliner Familien, die bereits zu Beginn der Regierungszeit Friedrich des Großen, 1741 als Schutzjuden nach Berlin kamen.

Im Jahre 1818 verlegte die Firma ihren Standort zum Molkenmarkt 2. Nathan Israel expandierte 1843, dazu hatte er ein Gebäude in der Spandauer Straße 28, im Nikolaiviertel gegenüber dem Roten Rathaus erworben und bald auch die angrenzenden Grundstücke. Hier ließ er nach Plänen des Architekten Ludwig Engel ein mehrstöckiges neues Kaufhaus errichten, das sich bis zur Propststraße erstreckte.[1] Als Nathan Israel 1848 starb, übernahmen seine Söhne Moritz (1830–1895) und Jacob (1823–1894) die Kaufhausleitung. Moritz Israel ließ sich später auszahlen und erwarb 1888 das Rittergut Schulzendorf bei Königs Wusterhausen. Nach dem frühen Tod von Jacob Israel trat dessen Sohn Berthold Israel (1868–1935) die Nachfolge als Kaufhausbetreiber an und nahm ab 1899 Umbauten und Erweiterungen des Hauses vor. Schließlich umfasste das elegante Kaufhaus einen Großteil des Karrees zwischen Spandauer, König-, Post- und Probststraße und bot Waren auf fünf bis sechs Etagen an.[2]

Israel beschäftigte im 20. Jahrhundert bereits tausend Angestellte und machte mit Qualitätsprodukten sogar dem Kaufhaus Harrods in London Konkurrenz.[3]

Ab dem beginnenden 20. Jahrhundert betätigte sich der Kaufhausbetreiber auch als Verleger und brachte zwischen 1900 und 1914 im Eigenverlag Jahrbücher heraus, die zudem einen Kaufhausteil mit Theatern und Konzertsälen sowie Informationen über das Kaufhaus sowie ein Kalendarium enthielten (siehe hier unten).

1925 gründete das Unternehmen die erste private Handelsschule in ganz Deutschland, deren Abschlüsse auch von öffentlichen Handelsschulen anerkannt wurden. I

1928 wurden letztmals weitere Nachbargebäude integriert, jedoch ohne sie architektonisch anzugleichen. In diesem Jahr erreichte N. Israel einen Jahresumsatz von 34,5 Millionen Reichsmark und beschäftigte knapp 2.000 Angestellte.[4] Neuheiten amerikanischer Konsumtempel wie Lichtschächte, Fahrstühle, plakative Werbung, Verkaufsshows und Sonderverkäufe wurden zügig adaptiert. Andererseits verzichtete der Besitzer auf eine Dependance am Kurfürstendamm im Berliner Westen.

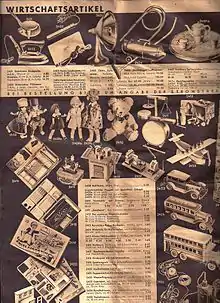

Im Jahre 1932 wurden die Waren auch im Versandhandel in einem mehrseitigen Versandhauskatalog angeboten; ihre Lieferung innerhalb Berlins erfolgte versandkostenfrei. Ebenso war die Lieferung per Nachnahme möglich, und es gab ein Umtauschrecht. Zum Kundendienst des Kaufhauses gehörten ein Kundenbegleitdienst durch ausgebildete Kräfte, ein Fernsprech-Bestelldienst, eine Mode- und Wohnberatung und eine Stoff- und Schnittmusterberatung. Die Wohnberatung erfolgte durch „fachtechnische, künstlerische und wirtschaftliche Mitarbeiter“. Da auch Reisen angeboten wurden, stellten Reiseberater des Kaufhauses Erholungs-, Sport-, Geschäfts- und Wanderreisen zusammen. Im Kaufhaus gab es auch eine Kinderstube, in welcher die Kinder durch staatlich geprüfte Kindergärtnerinnen des Berliner Fröbelvereins beschäftigt wurden.

Kaufhaus ISRAEL, Versandkatalog von 1932, Titelseite

Kaufhaus ISRAEL, Versandkatalog von 1932, Titelseite Kaufhaus ISRAEL, Versandkatalog von 1932, S. 24

Kaufhaus ISRAEL, Versandkatalog von 1932, S. 24 Kaufhaus ISRAEL, Versandbedingungen

Kaufhaus ISRAEL, Versandbedingungen

Jacob Israel und sein Sohn Berthold Israel fanden mit ihren Familien – soweit sie nicht emigrieren mussten oder ermordet wurden – auf dem Jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg ihre letzte Ruhestätte. Moritz Israel liegt auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee begraben (Feld M, Erbbegräbnis 508).

Der letzte Inhaber des Kaufhauses und direkter Nachfahre von Nathan Israel, Wilfrid Israel (1899–1943), wurde im Rahmen der Arisierung gezwungen, die Firma zu veräußern; sie ging am 9. Februar 1939 an die Emil Koester AG, die dem bereits 1931 aus Deutschland ausgewanderten, jüdischen Unternehmer Jakob Michael gehörte, was den NS-Behörden damals noch unbekannt war.[5] 1939 nach England emigriert, kam Wilfrid Israel am 1. Juni 1943 auf dem Weg von Lissabon nach London durch einen Flugzeugabsturz infolge eines Geschosstreffers der deutschen Wehrmacht ums Leben. Im selben Jahr fiel das Kaufhausgebäude im Bombenhagel in Schutt und Asche.

Bekannt war das Unternehmen für sein Firmenethos, seine moderne und Beispiel gebende Synthese von wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung. Die Firma und ihre Inhaber setzten sich auf außergewöhnliche Weise für ihre Mitarbeiter ein, stellten Clubräume zur Verfügung und unterbreiteten Angebote für Freizeit und Weiterbildung in Form von Vorträgen und Sprachkursen. Eine eigene Bibliothek und ein Bootshaus im Berliner Umland standen offen für alle Mitarbeiter des Hauses. Zudem profitierten die Mitarbeiter von einer herausragenden Pensionsregelung.

Heute erinnern zwei Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig auf dem Gehweg Spandauer Ecke Rathausstraße an das Kaufhaus Nathan Israel und den Kaufhauserben Wilfrid Israel.

Architektur

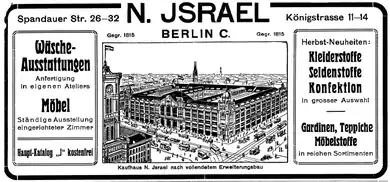

Das bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausgebaute Kaufhausgebäude nahm eine Grundfläche von etwa 22.500 m² ein. – Einen Teil des Hauses zeigt das Bild in der Infobox. Die oben abgebildete Anzeige vermittelt einen Eindruck des Bauwerks als gezeichnete Draufsicht.

Um 1926/27 ließ Berthold Israel noch einmal eine Erweiterung vornehmen, für welche der Architekt Heinrich Straumer die Pläne geliefert hatte. Das Kaufhausgebäude besaß nunmehr sechs Etagen, verfügte über eine Frontfläche von mehr als 300 Metern an der Spandauer und der Königstraße. Es beeindruckte mit neobarocken teilweise neoklassizistischen Fassaden, Ziertürmchen und etlichem Zierrat am Äußeren. Beispielsweise gab es am Eingang in der Spandauer Straße eine kunstvoll gestaltete schmiedeeiserne Tür, ausgeführt von der Berliner Firma Schulz & Holdefleiß.[6]

Das Kaufhaus war am Ende des Zweiten Weltkriegs weitestgehend eine Ruine und wurde in den 1950er Jahren abgetragen.

Bei N. Israel herausgegebene Schriften

- Gustav Meinecke: Die Deutschen Kolonien. Ein Beitrag zur Geschichte und Völkerkunde der deutschen Überseeischen Besitzungen. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. Nebst einem Anhang Ereignisse des Jahres 1900 in China. Berlin 1901.[7]

- Hermann Müller-Bohn: Unser Kaiserhaus. Berlin 1902.

- Georg Belitz, F. Eitzenhardt: Deutschland zur See. Ein Rückblick auf die Entwicklung des Segel- und Rudersports sowie der Kriegs- und Handelsflotte. Berlin 1903.

- Conrad Alberti: Gross-Berlin. Berlin 1904.

- Eugen Zabel: Eine Weltreise. Kriegsschauplatz – Weltausstellung. Berlin 1905.

- A. Baumgart: Jubiläums-Fest-Marsch, Herrn Franz Nowarra anläßlich des Gedenktages (1. April 1905) seiner 25-jährigen Tätigkeit i. Hause N. Israel Berlin in freundschaftlicher Wertschätzung gewidmet. 1905.

- Benno Jacobson: Das Theater. Berlin 1906.

- A. Pabst: Die Erziehung im XX. Jahrhundert. Berlin 1907.

- Siegfried Hartmann, Rudolf Kreuschner, Karl Bröckelmann: Unter und über der Erde. Berlin 1908.

- Theodor Kappstein: Führende Geister der Gegenwart. Berlin 1909.

- Thorwald Andersen u. a.: Die Frau und ihre Welt. Berlin 1910.

- Von der Sänfte zum Aeroplan. Berlin 1911.

- Die Hygiene im Wandel der Zeiten. Berlin 1912.

- Die Frau im Jahrhundert der Energie 1813–1913. Berlin 1913.

- Arbeit und Erholung. Berlin 1914.

- Beste Deutsche Qualitätswaren. Versandhauskatalog N. Israel, Berlin 1932.

Literatur

- H. G. Reissner: The History of Kaufhaus N. Israel and of Wilfrid Israel. In: Year Book Leo Baeck Institute, 1958, S. 227–256.

- Rosemarie Köhler, Ulrich Kratz-Whan: Der Jüdische Friedhof Schönhauser Allee. Berlin 1992, ISBN 3-7759-0340-2, S. ?.

- Regina Borgmann u. a. (Bearb.): Der Jüdische Friedhof Weissensee. Ein Rundgang zu ausgewählten Grabstätten, hrsg. von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Berlin 2011, S. ?.

- Weitere Schriften: Dessa, A Tribute to Kaufhaus N. Israel 1815-1939, Switzerland: Deborah Petroz-Abeles, 2003. – Siehe weiter unter: http://www.gazettr.com/gazettr_build/map/story/wiki6865222#sthash.1BAVAxTE.dpuf

- DESSA: Stolzesteine – Stones-of-Pride. Hommage an das Kaufhaus N. Israel, Berlin. Mit einem Essay von Holt Meyer, deutsch/englisch, Hentrich und Hentrich, Berlin 2015, ISBN 978-3-95565-112-1.[8]

- Martin Mende: Das Schicksal der Familie Israel und ihres Warenhauses – Königstraße 7-14 Ecke Spandauer Straße, in: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins 108, 2012, S. 106ff.

Weblinks

Einzelnachweise

- Spandauer Straße bei www.die geschichteberlins.de (in das Suchfenster "Nathan Israel" eingeben), abgerufen am 11. Januar 2021.

- H. G. Reissner: The History of Kaufhaus N. Israel and of Wilfrid Israel. In: Year Book, Leo Baeck Institute, 1958, S. 239.

- Jan Whitaker: Wunderwelt Warenhaus. Gerstenberg, 2013, ISBN 978-3-8369-2745-1, S. 31.

- H. G. Reissner: The History of Kaufhaus N. Israel and of Wilfrid Israel. In: Year Book, Leo Baeck Institute, 1958, S. 240.

- Hans Jaeger: Michael, Jakob. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 17, Duncker & Humblot, Berlin 1994, ISBN 3-428-00198-2, S. 425 f. (Digitalisat).

- Abbildung einer schön gestalteten Tür zum Kaufhaus in der Spandauer Straße in: Berliner Architekturwelt, 1903.

- Arne Schöfert: Kaufhaus Israel – Album 1901 „Die Deutschen Kolonien“. In: Reichskolonialamt.de, abgerufen am 8. Dezember 2019.

- Begleitbuch zur Ausstellung: DESSA – Kaufhaus Nathan Israel 1815–1939 – Eine Künstlerin erforscht Geschichte, 4. Oktober 2015 bis 31. März 2016, Mitte Museum, Pankstraße 47, 13357 Berlin.