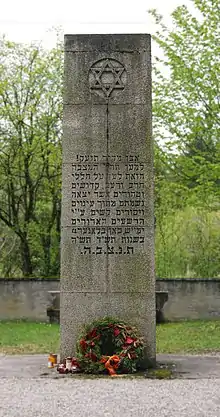

KZ-Friedhof

Ein KZ-Friedhof ist ein eigener Friedhof, meist mit entsprechenden Gedenksteinen, auf dem Insassen aus deutschen Konzentrationslagern begraben liegen. Diese KZ-Friedhöfe stehen im Zusammenhang mit diesen Konzentrationslagern, zugehörigen KZ-Außenlagern und Todesmärschen, zu denen die Insassen der deutschen Konzentrations- und Außenlager kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gezwungen wurden.[1]

In Deutschland existieren KZ-Friedhöfe vor allem in Süddeutschland, in den Ländern Baden-Württemberg und Bayern. In beiden Bundesländern existieren neben eigenen KZ-Friedhöfen zahlreiche KZ-Grabstätten auf anderen jeweiligen Friedhöfen und KZ-Gedenkstätten, in denen KZ-Opfer bestattet sind.

KZ-Friedhöfe in Baden-Württemberg

KZ-Friedhöfe in Baden-Württemberg befinden sich in:[2]

- Bad Friedrichshall (KZ-Friedhof Kochendorf am Reichertsberg)

- KZ-Friedhof Schörzingen bei Schömberg

- KZ-Friedhof Birnau, südöstlich von Überlingen

- „KZ-Opfer-Friedhof“ zwischen Vaihingen und Ensingen

- Heilbronn – KZ-Friedhof Heilbronn-Neckargartach (an der Böllinger Straße)

- Markgröningen – KZ-Friedhof in Unterriexingen

- KZ-Friedhof Bisingen

KZ-Friedhöfe in Bayern

In Bayern existieren noch 20 eigenständige KZ-Friedhöfe und 55 weitere KZ-Grabstätten auf anderen Friedhöfen oder in den KZ-Gedenkstätten. Alle diese Gedenkstätten werden seit 1953 von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen gepflegt. Seit 2013 liegt die Verantwortung für die KZ-Friedhöfe bei der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.[3]

Sammel-KZ-Friedhöfe

Bis in die 1950er Jahre wurden in Bayern über 400 KZ-Friedhöfe und -Grabstätten von KZ-Außenlagern und Todesmärschen aufgelöst, die Verstorbenen exhumiert und auf Sammel-KZ-Friedhöfe, v. a. Dachau Leitenberg und Flossenbürg umgebettet, auch auf den Waldfriedhof Dachau.[3]

- KZ-Friedhof Dachau Leitenberg ⊙ (mit Umbettungen aus aufgelösten KZ-Friedhöfen aus ganz Bayern)

- KZ-Gräberfeld auf dem Waldfriedhof Dachau ⊙ (mit Umbettungen aus aufgelösten KZ-Friedhöfen aus ganz Bayern)

- Großer KZ-Friedhof Flossenbürg ⊙ (Umbettungen aus aufgelösten KZ-Friedhöfen aus ganz Bayern)

KZ-Friedhöfe

- KZ-Friedhof „Aschepyramide“ Flossenbürg

- Kleiner KZ-Ehrenfriedhof Flossenbürg (für nach der Befreiung verstorbene Häftlinge)

- KZ-Friedhof Erpfting (Landsberg am Lech)

- KZ-Friedhof Holzhausen, Magnus-Heim (Igling)

- KZ-Friedhof Hurlach

- KZ-Friedhof Igling–Stoffersberg–Kiesgrube

- KZ-Friedhof Igling–Stoffersberg–Wald

- KZ-Friedhof Kaufering–Nord

- KZ-Friedhof Kaufering–Süd

- KZ-Friedhof Landsberg am Lech

- KZ-Friedhof Mauerstetten-Steinholz

- KZ-Friedhof Neunburg vorm Wald

- KZ-Friedhof Seestall (Fuchstal)

- KZ-Friedhof Türkheim

- KZ-Friedhof Utting am Ammersee

- KZ-Gräberfeld im Friedhof Bad Wörishofen

Im Auftrag der Bayerischen Schlösserverwaltung erschien 2011 eine Dokumentation über einen Teil der noch vorhandenen bayerischen KZ-Friedhöfe und Gedenkstätten in Bayern. Diese wurden von der Historikerin Constanze Werner ausführlich dargestellt.[3]

Literatur

- Constanze Werner: KZ-Friedhöfe und Gedenkstätten in Bayern, Schnell und Steiner: Regensburg 2011, ISBN 978-3795424831.

- Ulrike Puvogel, Martin Stankowski: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, 2 Bände, Bonn 1996 (Bundeszentrale für politische Bildung, Selbstverlag, erste Auflage 1987) Online-Fassung

Weblinks

Einzelnachweise

- Constanze Werner: KZ-Friedhöfe und -Gedenkstätten in Bayern, Schnell und Steiner, Regensburg 2011.

- Puvogel/Stankowski: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus

- KZ-Friedhöfe in Bayern. In: stiftung-bayerische-gedenkstaetten.de. Stiftung Bayerische Gedenkstätten, 2020, abgerufen am 3. Oktober 2021: „Ende 1945 bestehen allein in Bayern mehrere Hundert Grabstätten mit KZ-Opfern, […] werden in Bayern viele kleine Friedhöfe aufgelöst und auf größere, leichter zu pflegende Grabanlagen überführt – vor allem auf die beiden neu gestalteten Sammelfriedhöfe am Dachauer Leitenberg und in der Gedenkstätte Flossenbürg. Von 493 KZ-Grabstätten im Jahr 1949 sind nach der Zusammenlegung in den 1950er Jahren nur rund 75 übrig. […] verschwindet vielfach auch das lokale Wissen um die KZ-Häftlinge. […] auf den großen Grabanlagen erfährt der Besucher kaum etwas über die Schicksale der dort Bestatteten. […] häufig werden Bibelverse oder Sinnsprüche verwendet, die den historischen Hintergrund eher verschleiern.“