Körpermodifikation

Körpermodifikation (englisch Body-Modification, auch kurz BodMod) ist ein Oberbegriff für verschiedene Veränderungen des menschlichen Körpers. Sie werden aus ästhetischen Gründen oder zur sexuellen Stimulation vorgenommen und meist durch spezialisierte kommerzielle Anbieter durchgeführt. Eine medizinische Indikation liegt in der Regel nicht vor. Im Gegensatz zu anderen Arten der Körpergestaltung, die Veränderungen beispielsweise durch oberflächliches Bemalen oder durch Training erreichen, sind Körpermodifikationen mit verletzenden Eingriffen in die Substanz des menschlichen Körpers (die Haut, teilweise auch darunter liegendes Knorpel- und Fettgewebe) und mit dauerhaften oder schwer rückgängig zu machenden Veränderungen verbunden. Zur Körpermodifikation zählen Tätowierungen, Piercings, Implants sowie Brandings, Schmucknarben und andere Skarifizierungen. Auch ist die Abgrenzung gegenüber schönheitschirurgischen Eingriffen teilweise nicht eindeutig. So wird eine Brustvergrößerung oder Rippenentfernung in der Regel nicht zu dem Bereich Body-Modification gezählt, andere Silikonimplantate hingegen schon. Ebenso würde eine religiös motivierte Zirkumzision nicht dazuzählen. Es entscheidet im konkreten Fall das Motiv für den Eingriff, ob er in die Kategorie der Body-Modification fällt. In gewissen Sinne ließe sich auch die Körperhaarentfernung in einem weiter gefassten Verständnis als eine weit verbreitete Form der Körpermodifikation verstehen.

Während die Körpermodifikation einen Eingriff in die vorhandene körperliche Integrität zu Voraussetzung hat, sind das Schmücken des Körpers im engsten Sinne und in (unscharfer) Abgrenzung zum Körperschmuck die Gebräuche und Gegenstände, die an Körper und Kleidung des Menschen angebracht werden, und der Zierde dienen. Schmuck aber auch die Körpermodifikation bezeichnet die Elemente, die Tiere oder Pflanzen zu analogen Zwecken als Kommunikationsmittel im weitesten Sinne ausbilden.

Geschichte

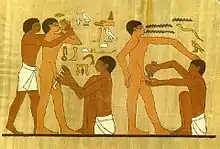

Die meisten Formen gehen auf traditionelle Rituale zurück, die von verschiedenen Völkern schon seit Jahrhunderten praktiziert werden. Hingegen finden sich in Europa erst relativ spät Formen von Körpermodifikation. Tätowierungen sind in Europa schon seit Jahrhunderten bekannt. Mit der Entdeckung Polynesiens erhielt die Tätowierkunst einen ersten Aufschwung. Selten wurden damals auch schon Intimpiercings, die aus der Region um den Indischen Ozean kommen, an Europäern durchgeführt. Zu Ende des 19. Jahrhunderts erlebte die Tätowierkunst einen zweiten Aufschwung, der aber während der beiden Weltkriege wieder zum Erliegen kam. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es für kurze Zeit keine hauptberuflichen Tätowierer in Deutschland, und das Piercinghandwerk geriet fast völlig in Vergessenheit.

Erst seit den 1970er Jahren erlebten Tätowierungen einen neuen Aufschwung. Seit 1980 und vor allem in den 1990er Jahren erlebte dann das Piercing einen großen Aufschwung; auch andere Formen der Body-Modification kamen nach Deutschland. Heute gibt es eine vielfältige Szene, die extremen Body-Modifications (Zungenspaltung, Subinzision) sind in Europa immer noch selten und weitestgehend auf Nordamerika beschränkt, wo sich auch die Subkultur der Modern Primitives entwickelte.

Formen

Die bekanntesten und im Westen traditionsreichsten Formen sind Tätowierungen und Piercings. Darüber hinaus gibt es aber weitere Formen der Body-Modification, die teilweise erst seit jüngerer Zeit in westlichen Ländern Verbreitung finden. In einem Beitrag des Deutschlandfunks wurden – über Tätowierungen und Piercings an diversen Stellen des Körpers, folgende Möglichkeiten der Körpermodifikation genannt; Cuttings (Skarifizierung), Brandings, Implantate, Spaltung (diverser Körperteile, z. B. der Zunge) und Operationen (einschließlich Schönheitsoperationen aller Art). Siehe hierzu auch Portal Body Modification.

Piercing

Hierbei wird Piercingschmuck in Form von Ringen oder Stäben an verschiedenen Stellen des menschlichen Körpers durch die Haut und darunter liegendes Fett- oder Knorpelgewebe hindurch angebracht. Piercings können an den verschiedensten Körperstellen angebracht werden. In der Regel sind dies Hautfalten oder Körperöffnungen (Mund, Nase, Ohr, Genitalien); liegen Ein- und Austrittsstelle auf einer Ebene, spricht man von Oberflächenpiercings. Piercings können bis zu einem großen Durchmesser geweitet werden. Temporäre Piercings, die z. B. für ein Fotoshooting, nur mit Kanülen gemacht werden, bezeichnet man als Playpiercing.[1]

Transdermals

Transdermals, auch transdermale Implantate genannt, sind Implantate, bei welchen eine kleine Metallplatte unter die Haut gebracht wird. An dieser befindet sich ein Gewindestab, der zur Anbringung verschiedener Schmuckaufsätze dient. Eine Spezialform sind sogenannte Microdermals oder Dermal Anchors. Hierbei handelt es sich um Transdermals mit einer relativ kleinen Implantatfläche, die aufgrund ihrer schnellen Verheildauer sehr beliebt sind. Transdermals sind optisch den Oberflächenpiercings sehr ähnlich.

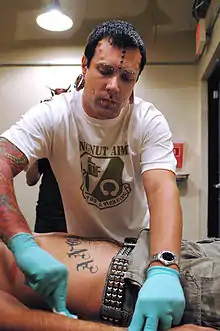

Tätowierung

Eine Tätowierung, auch Tatauierung oder Tattoo, ist ein Motiv, das mit Tinte oder anderen Farbmitteln in die Haut eingebracht wird. Dazu wird die Farbe in der Regel mit Hilfe einer Tätowiermaschine durch eine oder mehrere Nadeln (je nach gewünschtem Effekt) in die zweite Hautschicht gestochen und dabei ein Bild oder Text gezeichnet.

Skarifizierung

Skarifizierung bezeichnet das Anbringen von Ziernarben in die Haut. Je nach Methode verwendet man dafür auch die Begriffe Cutting für die Erzeugung von Narben durch Schnittwunden beziehungsweise Branding für äußerliche Brandmale.

Beschneidung

Bei der Beschneidung kommt es zu einer Entfernung von Gewebe an den Genitalien. Allgemein ist bei der Verwendung des Begriffs die Zirkumzision beim Mann gemeint. Hierbei kommt es zu einer teilweisen oder vollständigen Entfernung der Penisvorhaut. Aber auch bei Frauen können verschiedene operative Veränderungen der Vulva vorgenommen werden, etwa die Labioplastik (in der Regel eine Reduktion oder Entfernung der Schamlippen) oder die Klitorisvorhautreduktion. In Afrika ist die sogenannte Beschneidung weiblicher Genitalien verbreitet, ein Oberbegriff, unter den verschiedene (meist unfreiwillige) Eingriffe zusammengefasst werden, die meist aus Gründen gesellschaftlicher Sexualmoral vorgenommen werden.

Weitere Formen

Neben den genannten Modifikationen, welche relativ häufig anzutreffen sind, existieren weitere, eher seltenere Formen der Körpermodifikation. Beispielsweise können bestimmte Körperteile gespalten werden, beispielsweise die Zungenspaltung oder die eher bei indigenen Völkern verbreitete Subinzision und Bifurkation, bei denen es zu einer Spaltung des vorderen Teils der Harnröhre kommt. Weiterhin kommt es zum Einsetzen von Zierimplantaten, sogenannten Implants oder den nur temporär sichtbaren Bagelheads.

Weiterhin existieren verschiedenen Formen der Körpermodifikation, die auf bestimmte Ethnien oder Kulturkreise beschränkt sind oder waren und im Westen nicht praktiziert werden, beispielsweise Lotosfuß, Brustbügeln, Tellerlippen, Lippenpflock (siehe auch: Lippenvergrößerung), Schädeldeformation oder Padaung.

Motive

Die Motive einer Person, ihren Körper durch physische Eingriffe permanent zu verändern, sind facettenreich. Nach Aussage des Ethnologen Erich Kasten, variieren zwischen sie Individuen und Kulturen.[2]

Für ein Projekt des Deutschlandfunks (Bodies under Attack), an dem außer Erich Kasten unter anderem Andrea Venhaus teilnahm, wurden folgende Gründe für Körpermodifikationen genannt:

- Ästhetischer Mehrwert

- Sexueller Mehrwert

- Spirituelle Gründe

- Bewusstsein für die eigenen Grenzen erfahren (oder verändern)

- Schockeffekt (das Unerhörte ermöglichen)

Dabei wird der Wunsch Betrachter zu schockieren unter anderem damit erklärt, dass die Verwender sich gern durch ihr besonders Aussehen von der Masse abheben möchten.[1]

Ästhetische Motive

Das wohl heutzutage häufigst anzutreffende Motiv ist schlichtweg die Verschönerung und Zierde des Körpers. Was jeweils als schön anzusehen ist, wird stark durch soziale und kulturelle Vorgaben beeinflusst und manifestiert sich im vorherrschenden Schönheitsideal. Dieses unterscheidet sich je nach Epoche und Kulturkreis. Bezüglich Körpermodifikationen ist auffallend, dass seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Schönheitsideal in westlichen Kulturen zunehmend durch Einflüsse aus Indigenen Völkern inspiriert wurde. Zahlreiche Formen der Körpermodifikation wie Piercing oder Branding, die heute von der jungen Generation als schön und ästhetisch angesehen werden und weitgehend akzeptiert sind, wurden vor wenigen Jahrzehnten im Westen sozial geächtet und als „primitive Stammesrituale“ betrachtet. Weiterhin spielt in der modernen Gesellschaft der Faktor Schönheit gegenüber früher eine wesentlich größerer Rolle. Die Partnerwahl findet heute frei von Standes- und Rollenkonventionen statt, die Medien konfrontieren mit perfekten Vorbildern und das Aussehen nimmt mehr als früher auch in beruflichen Kontexten eine wichtige Funktion ein, was zu Ausgrenzung bis hin zu Lookism führen kann.[2]

Rituelle Motive

_by_Jacques_Arago.jpg.webp)

In vielen archaischen Kulturkreisen stellt die Veränderung des menschlichen Körpers einen rituellen Eingriff dar, der als Initiationsritual dient. Die Modifikation erfolgt meist im späten Kindes- oder frühem Jugendalter und stellt den Übergang zur Welt der Erwachsenen dar. Eine wesentliche Komponente des Rituals ist das Aushalten und Transzendieren der mit dem Eingriff einhergehenden Schmerzen.[3] Auch als Abgrenzung gegenüber anderen Stämmen werden Körpermodifikationen eingesetzt.[2]

Mitunter werden von einigen Wissenschaftlern auch die heutigen Formen der Körpermodifikation als Merkmal einer Autoinitiation angesehen: in unserer heutigen, entritualisierten Welt, wird dem Bedürfnis nach einer Markierung des Übergangs zum Erwachsensein selbst entsprochen. Dafür spricht die Tatsache, dass ein Großteil der Erst-Piercings beziehungsweise Tattoos im Alter zwischen 16 und 24 Jahren gestochen wird. So kann ein zum 18. Geburtstag gestochenes Piercing das Ende der Adoleszenz symbolisiert zum Ausdruck bringen.[2]

Kulturelle Identität

Körpermodifikation stellt ein Mittel dar, um die Zugehörigkeit zu einer bestimmten kulturellen bzw. subkulturellen Gruppe darzustellen. Dies waren in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart hinein verschiedene Stämme oder Clans. So können sich sowohl die Modifikationen zwischen den Stämmen unterscheiden – ein Lippenteller oder Padaung weist auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stamm hin – als auch an sich gleiche Modifikationen in geringen Nuancen variieren und Aufschluss über die Herkunft geben. Bei vielen benachbarten afrikanischen Stämmen sind beispielsweise Skarifizierung oder Tätowierung verbreitet, wobei Muster oder Motive die Stammeszugehörigkeit codieren. Auch bei der japanischen Yakuza dienen Tätowierungen dazu, die Zugehörigkeit zur Vereinigung zu demonstrieren.[2]

Vergleichbar mit einem Ehering in der westlichen Gesellschaft können Körpermodifikationen in einigen traditionellen Kulturen als Zeichen für die Zusammengehörigkeit von Mann und Frau dienen. Insbesondere gilt dies für Intimpiercings.[4]

In der heutigen modernen Gesellschaft sind es vielmehr subkulturelle Bewegungen, mit denen eine Identifikation stattfindet. Piercing hielt seit den 1980er Jahren Einzug in den westlichen Kulturkreis. Zu diesem Zeitpunkt war die Körpermodifikation als Zeichen von Rebellion gegen das Establishment und Gegenkultur anzusehen. Mit der inzwischen weitgehenden Verbreitung durch alle Bevölkerungsschichten und der Akzeptanz in der Gesellschaft hat der Aspekt der Abgrenzung gegen den Mainstream an Bedeutung verloren. Mittlerweile werden Piercings im Westen primär wegen ihrer ästhetischen Komponente geschätzt.

Funktionale und sexuelle Gründe

Einige Modifikationen haben über ihre ästhetische und kulturelle Bedeutung hinaus funktionale Aspekte. Diese können unterschiedlicher Natur sein und führen dazu, dass bestimmte Bereiche des Lebens verbessert werden. So wird der von vielen Kulturen praktizierten Zirkumzision eine Verbesserung der Hygiene und eine geringere Gefahr der Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten zugeschrieben, dies wird allerdings kontrovers diskutiert und die Studienlage dazu ist nicht einheitlich. Weiters führt eine Zirkumzision zu verminderter sexueller Empfindsamkeit. Die bei den Aborigines verbreitete Subinzision kann als Maßnahme der Geburtenkontrolle angesehen werden. Verschiedene Intimpiercings, wie das Apadravya beim Mann oder das Klitorisvorhautpiercing bei der Frau, sollen zu einer Intensivierung der Stimulation beim Geschlechtsverkehr und zu einer Verstärkung des sexuellen Erlebens führen.[2]

Juristische Voraussetzungen

Generell ist gewollte, freiwillig von Einwilligungsfähigen angestrebte Körpermodifikation nur bei volljährigen Personen oder Minderjährigen mit entsprechender Einwilligung der Eltern erlaubt. Wird dies nicht beachtet, erfüllt bereits das Stechen eines Piercings oder eines Tattoos den Tatbestand der Körperverletzung nach § 223 StGB.[5]

Aus diesem Grund lehnen seriöse Anbieter minderjährige Interessenten, die die Altersgrenze unterschreiten, ebenso ab wie potenzielle Kunden, die unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss stehen. Ansonsten könnten sie – insbesondere für die extremeren Spielarten von Body Modification – für Körperverletzung verklagt werden.

Kontroversen

Medizinische Einwände

Bei jeder Körpermodifikation besteht die Gefahr ungewollter Auswirkungen auf den Körper, insbesondere wenn Modifikationen (zum Beispiel durch unlizenzierte Chirurgen bzw. Personal ohne entsprechende medizinische Vorkenntnisse) an einem dafür ungeeigneten Ort oder sogar zu Hause durchgeführt werden, was lebensgefährlich sein kann und in vielen Ländern illegal ist. Unter Beachtung der notwendigen Hygiene, sind professionell durchgeführte Körpermodifikationen zwar risikoarm, aber dennoch nicht völlig ohne Risiken. Während der Wundheilung sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass es nicht zu Entzündungen kommt.

Wie beim Tätowieren gilt auch für Body Modifications: Aushängende Hygienezertifikate, eine gute Beratung und Preise, die nicht zu niedrig angesetzt scheinen, sind Hinweise auf ein gutes Studio.[6]

Unzufriedenheit mit dem Aussehen des eigenen Körpers ist ein universelles Phänomen mit fließenden Übergängen zwischen normalen und klinischen Ausprägungen. Bei der körperdysmorphen Störung Dysmorphophobie erreichen jedoch die Beschäftigung mit dem Aussehen, die Diskrepanz zwischen Erleben und objektiver Beurteilung sowie der Leidensdruck ein extremes Ausmaß. Eine derartige, psychisch bedingten Wahrnehmungsstörung, die für dauerhafte Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper sorgt, kann nicht durch Body Modification, oder gar Schönheitsoperationen, gelindert werden. Insbesondere im Hinblick auf Wirksamkeit und Langzeitfolgen ist von operativen Eingriffe sowie kosmetischen Behandlungen im Sinne von Körpermodifikation abzusehen. Wobei die Nachfrage durch Betroffene besonders hoch ist. Dabei wird die zu Grunde liegende Störung meistens nicht festgestellt, und viele Behandlungen werden ohne ausreichende Indikation durchgeführt. Die Ergebnisse der Behandlungen stellen die Patienten selten zufrieden.[7]

Der Wunsch sich gesunde Körperteile amputieren zu lassen, geht ebenfalls auf eine Störung zurück, die Body Integrity Identity Disorder zurück und ist von regulärer Körpermodifikation aus den oben genannten Motiven abzugrenzen.

Kulturelle Einwände

Umstritten ist der Versuch, andere Kulturen beziehungsweise Völker nachzuahmen, um ihnen damit zu ähneln, beispielsweise, dass Asiaten ihre Epikanthus-Falte operieren lassen, um europäische, nichtasiatische Augen nachzuahmen, die Haut durch Farbstoffe oder Operationen aufgehellt wird oder Afrikaner ihre Haare glätten und ihre Nasen durch Rhinoplastik zu verändern suchen.

Siehe auch

- Schädelmanipulation bei indigenen Völkern Lateinamerikas

- Body Modification E-Zine, ein großes Internetportal zum Thema Körpermodifikation

- Body-Suspension

- Branding

- Skarifizierung

- Transdermales Implantat

- Daith

- Korsett-Piercing

- Intimpiercing

- Zungenpiercing

- Zungenspaltung

- Bagelhead

- Zahnschmuck

- Grill (Schmuck)

- Schamhaarentfernung

- Lizardman

- Andrea Venhaus

Filmografie

- 2005: Modify, Regie: Jason Gary und Greg Jacobson.

Literatur

- Rhea Kälin: Body Modification. Psychologische Aspekte von Piercings und anderen Körperveränderungen. Universität Zürich, 2008, Online PDF-Datei

- Erich Kasten: Body-Modification. Psychologische und medizinische Aspekte von Piercing, Tattoo, Selbstverletzung und anderen Körperveränderungen. Reinhardt, München/Basel 2006, ISBN 3-497-01847-3.

- Tobias Prüwer: Fürs Leben gezeichnet. Body Modification und Körperdiskurse. Parodos, Berlin 2012, ISBN 978-3-938880-49-4.

Weblinks

- www.Body-Modification.org – Deutsche Webseite zum Thema Körpermodifikationen

- www.BodyMod.org – Webseite zum Thema Körpermodifikationen (engl.)

- Modify in der Internet Movie Database (englisch)

Einzelnachweise

- Bodies under Attack. Eine Reise in die Welt der Körpermodifizierung Von Elodie Pascal Deutschlandfunk Kultur, abgerufen am 5. Juni 2021.

- Erich Kasten: Body-Modification. Psychologische und medizinische Aspekte von Piercing, Tattoo, Selbstverletzung und anderen Körperveränderungen. Reinhardt, München/ Basel 2006, ISBN 3-497-01847-3.

- Kendra Jane: An Exploration of Pain. (Memento vom 3. Februar 2015 im Webarchiv archive.today) In: The Point - Quarterly journal of the Association of Professional Piercers. Nr. 61, 6. Dezember 2012.

- R. Rowanchilde: Male genital modification: A sexual selection interpretation. In: Human Nature. Vol. 7, Nr. 2, 1996, S. 189–215. doi:10.1007/BF02692110

- Piercen und tätowieren lassen: ab wann dürfen Jugendliche das? Juraforum, abgerufen am 5. Juni 2021.

- Wie erkennt man seriöse Tätowierer? Arag, abgerufen am 5. Juni 2021.

- WISSENSCHAFT Körperdysmorphe Störungen: Der eingebildete Mangel Ärzteblatt, abgerufen am 5. Juni 2021.