Juan Velasco Alvarado

Juan Francisco Velasco Alvarado (* 16. Juni 1910 in Piura, Peru; † 24. Dezember 1977 in Lima, Peru), General und Politiker, war von 1968 bis 1975 als „Präsident der Revolutionären Regierung der Streitkräfte“ Machthaber in Peru. Zu den wichtigsten Maßnahmen seiner als linksnationalistisch eingestuften Regierung gehörten die Landreform, die angesichts der bis heute wirkenden radikalen Veränderung der Landverteilung als wichtigste seiner Reformen gilt,[1] außerdem die Nationalisierung der Bodenschätze und Schlüsselindustrien, eine Bildungsreform sowie die – nominelle – Erhebung des Quechua zur Amtssprache auf Staatsebene und Aufwertung der indigenen Kultur Perus.

Leben

Herkunft und Ausbildung

Juan Velasco Alvarado wurde in Piura an der peruanischen Nordküste als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren. Im Jahre 1929 trat er als einfacher Soldat in die peruanische Armee ein. Wegen seiner großen Disziplin wurde er ausgewählt, die Militärakademie von Chorrillos nahe Lima zu besuchen. 1934 legte er die Abschlussprüfung als Klassenbester ab. Er hielt über die Jahre die Bindung mit seinen damaligen Militärkameraden aufrecht, von denen viele ans Zentrum für höhere Studien der Armee (span. Centro de Altos Estudios Militares – CAEM) gingen.

Präsidentschaft

Velasco kam am 2. Oktober 1968 durch einen Militärputsch an die Macht. Während der Amtszeit seines Vorgängers, Fernando Belaúnde, waren politische Streitigkeiten an der Tagesordnung, es gab Konflikte zwischen dem Präsidenten und dem von der APRA-UNO dominierten Kongress, und sogar zwischen dem Präsidenten und seiner eigenen Partei Acción Popular. Ein Streit um die Umstände der Verstaatlichung der International Petroleum Company, einer Tochtergesellschaft von Standard Oil of New Jersey, sorgte für Unruhen.[2] Dies diente den Streitkräften als Anlass, die Macht an sich zu reißen. Die linksorientierte Militärregierung Velascos ließ umgehend die gesamte Erdölindustrie verstaatlichen. Die USA drohten daraufhin, das Hickenlooper Amendment anzuwenden und die Einfuhr peruanischen Zuckers auszusetzen.[3] In den folgenden Monaten verstaatlichte die Regierung weitere Schlüsselsektoren der peruanischen Wirtschaft. Die Pressefreiheit wurde eingeschränkt. Mit einem im Januar 1970 erlassenen Dekret gab sich die Regierung freie Hand, Zeitungen und Zeitschriften zu verbieten, die gegen „die nationalen Interessen“ verstießen oder „Belange der Oligarchie“ vertraten.[4] Die Selbstverwaltung der Universitäten wurde aufgehoben. Dies löste Proteste und Demonstrationen von Studenten und Professoren aus, gegen die die Armee vorging.[5] Bereits 1969 schlug die Fallschirmjäger-Polizeieinheit Sinchis in Huanta in der Region Ayacucho Studentenproteste gegen die Einführung von Studiengebühren durch Velascos Militärregierung nieder und tötete mindestens 20 Menschen. Danach wurde das Dekret über die Gebühren zurückgenommen. Der aus Huanta stammende Professor Ricardo Dolorier Urbano (* 1935) schrieb kurz darauf in Erinnerung der Ereignisse das Lied „Flor de Retama“.[6][7]

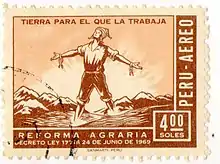

Am 24. Juni 1969 wurde mit dem Dekret 17716 eine Landreform eingeleitet.[8] Enteignet wurde Grundbesitz von mehr als 150 Hektar Ackerfläche,[9] ebenso Grundbesitz von mehr als 1500 Hektar Weidefläche in den Anden.[10] Demgemäß wurden 11 Millionen Hektar Land, insbesondere in den Anden und an der Küste, enteignet. Die Äcker und Weiden wurden an Genossenschaften sowie an Bauerngemeinden (comunidades campesinas) verteilt.[11] Dabei griff die Regierung Velasco auch auf Symbolik aus der altandinen Tradition sowie dem antikolonialen indigenen Widerstand zurück, insbesondere José Gabriel Condorcanqui (Tupaq Amaru II).[12] Es gab zwei Genossenschaftstypen: Die ertragreichen Haciendas der Küste wurden in „Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften“ überführt (cooperativas agrarias de producción, CAP), Gemeineigentum von Landarbeitern. Die zu großen Teilen von der Weidewirtschaft geprägten Haciendas der Anden gingen in so genannte „Landwirtschaftsgesellschaften von sozialem Interesse“ über (sociedades agrícolas de interés social SAIS), bei denen traditionelle, meist indigene Bauerngemeinschaften (ayllu) und Genossenschaften mit entlohnter Landarbeit unter einem Dach zusammengefasst wurden. 1972 wurden mit dem Dekret 19400 die Verbände der Großgrundbesitzer aufgelöst (Sociedad Nacional Agraria, Asociación de Ganaderos, Asociación de Productores de Arroz). Die halbfeudalen Agrarstrukturen Perus mit dem jahrhundertealten System der peonaje (Schuldknechtschaft) wurden durch die Landreform zerstört.[13] Velasco nannte in einer Rede am Nationalfeiertag 1969 die von seiner Regierung durchgeführte Agrarreform und die Verstaatlichung der Erdölindustrie einen Schritt in „die zweite Unabhängigheit“ Perus.[14]

Der links orientierte peruanische Bauernverband Confederación Campesina del Perú unterstützte die Enteignungen der Großgrundbesitzer, kritisierte aber die Bildung staatlicher kontrollierter Großbetriebe, vielmehr forderte er die Kontrolle der bäuerlichen Dorfgemeinschaften über das Land. Wo Dorfgemeinschaften in Eigeninitiative Großgrundbesitz besetzten und Enteignungen „von unten“ durchführten, wie zum Beispiel im Departamento Puno, ließ die Regierung dies mit eiserner Hand unterbinden.[15]

Es entstand eine breite Volksbewegung unter Einbeziehung von Gewerkschaften, Barrio-Bewegungen und Bauernverbänden. Der Grad der Industrialisierung des Landes und die Einkommen der normalen Bevölkerung konnten gehoben werden. Unter Velasco wurden so viele Gewerkschaften in Peru anerkannt wie in der gesamten Geschichte des Landes bis dato nicht.[16] Eine wichtige Stütze Velascos war der Nationale Agrarverband Confederación Nacional Agraria (CNA), gegründet 1974 von Nutznießern der Landreform.[17]

Nach einem Erdbeben 1969 entsandte die UdSSR Transportflugzeuge mit Nahrungsmitteln und Medikamenten. Die Sowjetunion vergab auch Kredite an die „progressiven Militärs“.[16]

1972 kam es unter Velasco zu einer Bildungsreform,[18] bei der unter anderem auch eine zweisprachige Erziehung für die Indigenen, die damals fast die Hälfte der Bevölkerung Perus ausmachten, vorgesehen war, insbesondere ein zweisprachiger Schulunterricht.[19] Am 27. Mai 1975 erklärte die Regierung Velasco das Quechua zur gleichberechtigten Amtssprache („offizielle Sprache der Republik Peru“).[20] Nach seinem Sturz kam dieses Gesetz faktisch nicht mehr zur Anwendung.

Im ersten Jahrfünft der 1970er Jahre gab die linke Militärregierung bis zu zwei Milliarden US-Dollar für sowjetische Waffen aus. Die Käufe waren mit sehr hohen Staatskrediten finanziert. Angeblich soll Velasco nach dem Putsch durch Augusto Pinochet eine Invasion in Chile geplant haben.[21] Nach einer Wirtschaftskrise wurde Velasco durch einen Putsch im Jahr 1975 abgesetzt.[16]

Machtverlust

Am 29. August 1975 initiierten mehrere wichtige Militärkommandanten in der südperuanischen Stadt Tacna einen Umsturz (als "El Tacnazo" bekannt). Die Kommandanten der ersten bis fünften Militärregionen erklärten, dass Velasco die meisten von der "peruanischen Revolution" verfolgten Ziele verfehlt habe und unfähig sei, das Amt weiterhin auszuüben. Ministerpräsident Francisco Morales Bermúdez wurde von der neuen Militärjunta einstimmig zum neuen Präsidenten bestimmt.

Mindestens ein Jahr vor seiner Absetzung war Velasco schwer erkrankt, er hatte aufgrund einer Embolie ein Bein verloren und es gab Gerüchte, dass damit verbundene Kreislaufprobleme sich auf seine kognitiven Fähigkeiten und seine Persönlichkeit auswirkten. Zum Zeitpunkt des Putsches befand er sich zu einem Genesungsaufenthalt in der Kleinstadt Chaclacayo nahe Lima. Bei Bekanntwerden des Aufstandes berief er sofort ein Treffen mit seinem Ministerrat ein, musste aber erkennen, dass er keine Möglichkeit zum Machterhalt besaß. Er richtete eine letzte Rede an die Nation, in der er erklärte, sich seiner Absetzung zu fügen.

Bis zu seinem Tode am Heiligabend 1977 im Militärhospital von Lima trat er nur noch selten öffentlich in Erscheinung.

Familie

Juan Velasco Alvarado war mit Consuelo Gonzales Posada (1920–2012) verheiratet.[22] Sein Sohn Javier Velasco Gonzales war 2015 mit dem Motto „Velasco kehrt zurück“ (Velasco vuelve)[23] Vorkandidat innerhalb der Wahlkoalition Unidad Democrática (Demokratische Einheit) für die Präsidentschaftswahlen 2016.[24] Aus der Ehe ging zudem eine Tochter hervor, María Elena „Pochita“ Velasco Gonzales.[22]

Literatur

- Juan Martín Sánchez: La Revolución peruana. Ideología y práctica política de un gobierno militar 1968–1975. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla 2002, ISBN 84-7798-191-4.

Weblinks

- Juan Velasco Alvarado: El general que cambió al país (spanisch)

- Daniel Chiarenza: El fin de la revolución nacionalista y antiimperalista peruana. loquesomos.org, 19 de diciembre de 2009 (spanisch)

- Francisco del Carpio: Velasco volverá sobre los hombros de los trabajadores. Jornal de Arequipa, 12 de octubre del 2009 (spanisch)

- Javier Garvich, Jornal de Arequipa (2005): Sobre el Gobierno del General Velasco, 38 años después (spanisch)

- Terrorismo made in U.S.A. en las Américas (spanisch)

- Biografía (Seite des peruanischen Heers, Spanisch)

Einzelnachweise

- Fernando Eguren López: El gobierno de Velasco y la reforma agraria. Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), 4. Oktober 2018.

- Julio Cotler: Politische Krise und Militärpopulismus in Peru. In: Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, ISBN 3-87294-026-0, S. 25–112, hier S. 27, S. 63 und S. 66–67.

- Julio Cotler: Politische Krise und Militärpopulismus in Peru. In: Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, S. 25–112, hier S. 68.

- Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, hier S. 18.

- Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, hier S. 77–79.

- Roger Saravia Avilés: Rebelión en Huanta, Junio de 1969. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta", Lima 2007.

- Abilio Vergara: La tierra que duele de Carlos Falconí: Cultura, música, identidad y violencia en Ayacucho. Capítulos IV + V, S. 139-222. Capítulo IV. La Tierra que duele de Carlos Falconí. La historia de la violencia en la canción popular, S. 139–169, hier S. 152. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, 2010.

- Das Gesetz über die Agrarreform. In: Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, S. 117–160.

- Gesetz über die Agrarreform, Art. 28.

- Gesetz über die Agrarreform, Art. 29.

- Julio Cotler: Politische Krise und Militärpopulismus in Peru. In: Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, S. 25–112, hier S. 81.

- Charles F. Walker: The General and His Rebel: Juan Velasco Alvarado and the Reinvention of Túpac Amaru II. In: Carlos Aguirre, Paulo Drinot(Hrsg.): The Peculiar Revolution. Rethinking the Peruvian Experiment Under Military Rule. University of Texas Press, Austin 2017, ISBN 978-1-4773-1211-7, S. 49–72.

- El proceso de reforma agraria en la web del Ministerio de Agricultura (Memento des Originals vom 31. Dezember 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- „Botschaft an die Nation“ des Präsidenten General Juan Velasco Alvarado. Zum 148. Jahrestag der nationalen Unabhängigheit. Lima, 28. Juli 1969. In: Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, S. 161–187, hier S. 162.

- Julio Cotler: Politische Krise und Militärpopulismus in Peru. In: Heinz Rudolf Sonntag (Hrsg.): Der Fall Peru. „Nasserismus“ in Lateinamerika zur Überwindung der Unterentwicklung? Eine kritische Bestandsaufnahme. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1971, S. 25–112, hier S. 88.

- David X. Noack: Allende war Teil einer größeren Bewegung. In: amerika21. 25. Januar 2011, abgerufen am 26. Januar 2011.

- Historia de la Confederación Nacional Agraria del Perú

- Patricia Oliart: Politicizing Education: The 1972 Reform in Peru. In: Carlos Aguirre, Paulo Drinot (Hrsg.): The Peculiar Revolution. Rethinking the Peruvian Experiment Under Military Rule. University of Texas Press, Austin 2017, ISBN 978-1-4773-1211-7, S. 123–148.

- Patricia Oliart: Politicizing Education: The 1972 Reform in Peru. In: Carlos Aguirre, Paulo Drinot (Hrsg.): The Peculiar Revolution. Rethinking the Peruvian Experiment Under Military Rule. University of Texas Press, Austin 2017, ISBN 978-1-4773-1211-7, S. 123–148, hier S. 124 und 134.

- Decreto Ley No. 21156 que reconoce el quechua como lengua oficial de la República, abgerufen am 26. September 2019.

- Gobierno peruano de Juan Velasco Alvarado estaba decidido a declararle la guerra a Chile. Diario crítico de Perú, Dezember 2006.

- Velasco en la Plaza de Acho (1968-1971) y "Consuelo" (2018). Arkiv Perú, 19. Dezember 2018.

- Plakat für die internen Wahlen 2015

- Daniela Meneses: Hijo del general Juan Velasco Alvarado quiere ser presidente. Javier Velasco quiere aplicar las ideas que impulsó su padre hace 40 años. Él participará en internas de Unidad Democrática. El Comercio, 28. November 2015.