Hyaden (Astronomie)

Die Hyaden (griech. hyein, regnen lassen), auch Regengestirn, Taurus-Strom oder die Schweinchen (lateinisch "Suculae")[2], sind ein offener Sternhaufen im Sternbild Stier, dessen hellste Sterne mit bloßem Auge sichtbar sind. Sie sind als V-förmige Anordnung der hellsten Sterne des Sternhaufens direkt am Hauptstern des Stiers, Aldebaran, leicht zu finden. Aldebaran selbst gehört allerdings nicht zu den Hyaden, sondern steht weit davor. Im Messier- und NGC-Katalog wird der Sternhaufen nicht gelistet, im Melotte-Katalog ist er als Melotte 25, im Caldwell-Katalog als C41 verzeichnet.

| |

| Amateuraufnahme des Regengestirns | |

| AladinLite | |

| Sternbild | Stier |

| Position Äquinoktium: J2000.0 | |

|---|---|

| Rektaszension | 04h 27m [1] |

| Deklination | +15° 52′ [1] |

| Erscheinungsbild | |

| Helligkeit (visuell) | 0,5 mag |

| Winkelausdehnung | 330' [1] |

| Anzahl Sterne | ca. 350 |

| Hellster Stern | θ² Tau, 3,4 mag |

| Physikalische Daten | |

| Entfernung | 153 Lj (47 pc) |

| Durchmesser | 15 Lj |

| Alter | 625 Mio. Jahre |

| Geschichte | |

| Katalogbezeichnungen | |

| C 0424+157 • OCl 456 • Mel 25 • Cr 50 • C 41 | |

Details

Der Sternhaufen ist in Mitteleuropa von September bis April am nördlichen Sternhimmel sichtbar. Der Kern der Hyaden hat einen Durchmesser von etwa 4 Parsec, außenliegende Haufenmitglieder finden sich noch in einem Umkreis von bis zu 24 pc. Die Entfernung beträgt ca. 44 pc, das Alter ca. 600 Millionen Jahre, also etwas älter als die Plejaden. Die Gesamthelligkeit entspricht einer Helligkeit von etwa 1 mag. Die Hyaden bilden zusammen mit den Plejaden das sogenannte Goldene Tor der Ekliptik.

Wegen ihrer einheitlichen Bewegung im Raum wird die Hyaden-Gruppe auch zu den Bewegungssternhaufen gezählt. Sie zeichnet sich durch die einheitliche Ortsveränderung aller Sterne auf einen virtuellen Konvergenzpunkt aus und umfasst etwa 350 Sterne, die sich einheitlich mit ca. 43 km/s in diese Richtung bewegen. Dieser Punkt, auch als „Vertex“ bezeichnet, liegt östlich von Beteigeuze im Sternbild Orion. Eigenbewegung, Alter und Zusammensetzung der Hyaden ähneln denen des Praesepe-Sternenhaufens, was auf einen gemeinsamen Ursprung beider Haufen hinweist, obwohl sie heute hunderte Lichtjahre voneinander entfernt sind.

Auf Grund der Nähe zu unserem Sonnensystem spielen die Hyaden in der modernen Astrophysik eine wichtige Rolle. Anhand von klassischen trigonometrischen Methoden (Parallaxe und Sternstrom-Parallaxe) kann die Entfernung und damit die absolute Helligkeit der Einzelsterne des Sternhaufens genau bestimmt werden. Darauf bauen andere Messmethoden zu weiter entfernten Objekten, auch außerhalb unserer Galaxis auf, wozu insbesondere die Cepheiden gehören.

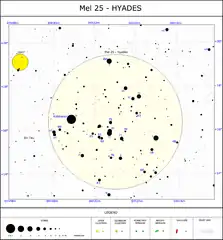

Sternkarte der Hyaden.

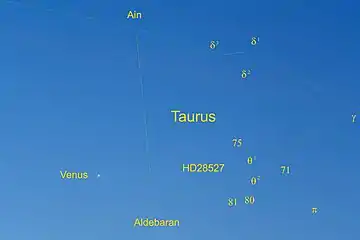

Sternkarte der Hyaden. Die Hyaden mit dem Stern Aldebaran und dem Planeten Venus im Kopf des Stieres des Sternbilds Stier (Taurus) in der Morgendämmerung über dem östlichen Horizont mit allen Sternen mit einer scheinbaren Helligkeit bis zur fünften Größenklasse.

Die Hyaden mit dem Stern Aldebaran und dem Planeten Venus im Kopf des Stieres des Sternbilds Stier (Taurus) in der Morgendämmerung über dem östlichen Horizont mit allen Sternen mit einer scheinbaren Helligkeit bis zur fünften Größenklasse.

Sterne

| Name | F | scheinbare Helligkeit |

Spektral- klasse |

Masse () |

Eigenbewegung (mas/a) Rektaszension |

Eigenbewegung (mas/a) Deklination |

Entfernung (Lj) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Theta2 Tauri (Chamukuy) | 78 | 3,41 | A7 III | 2,4 + 2,1 | 103,3 | −18,6 | 157 |

| Epsilon Tauri (Ain) | 74 | 3,53 | K0 III | 2,7 | 106,2 | −37,8 | 160 |

| Gamma Tauri (Hyadum I) | 54 | 3,65 | K0 III | 2,7 | 115,5 | −23,4 | 144 |

| Delta1 Tauri (Hyadum II) | 61 | 3,76 | K0 III | 2,54 | 100,8 | −28,1 | 171 |

| Theta1 Tauri | 77 | 3,84 | K0 IIIb | 2,9 + 1,3 | 105,0 | −15,1 | 154 |

| Kappa1 Tauri | 65 | 4,20 | A7 IV-V | – | 105,2 | −45,0 | 152 |

| 90 Tauri | 90 | 4,27 | A6 V | – | 102,4 | −15,8 | 144 |

| Ypsilon Tauri | 69 | 4,28 | A8 Vn | – | 108,8 | −46,8 | 146 |

| Delta3 Tauri | 68 | 4,30 | A2 IV-Vs | – | 107,6 | −34,5 | 150 |

| 71 Tauri | 71 | 4,48 | F0 V | – | 85,4 | −14,9 | 145 |

| Iota Tauri | 102 | 4,62 | A7 V | – | 68,2 | −41,3 | 177 |

| Rho Tauri | 86 | 4,65 | A8 V | – | 103,2 | −26,5 | 144 |

| Sigma2 Tauri | 92 | 4,67 | A5 Vn | – | 83,2 | −21,0 | 160 |

| HD 28527 | – | 4,80 | A6 IV | – | 104,4 | −26,3 | 148 |

| Delta2 Tauri | 64 | 4,80 | A2 Vs | – | 110,8 | −33,2 | 150 |

Mythologischer Hintergrund

In der griechischen Mythologie waren die Hyaden Töchter von Atlas und Aithra. Die Angaben zur Zahl der Hyaden schwanken zwischen fünf und sieben, wobei auch die Namen nicht genau festgelegt sind. Häufig genannt werden Ambrosia, Eudora, Pedile (wohl auch Phaesyle oder Aesyle), Coronis, Polyxo, Phyto (Phaeo), Thyone (auch Dione).[3] Ihr einziger Bruder, Hyas, wurde auf der Jagd getötet. Ihr Gram und ihre Tränen erregten das Mitleid der Götter, und so wurden sie als Hyaden unter die Sterne gesetzt. Auch Vergil spricht von den „feuchten Hyaden“, und die alte griechische Bezeichnung „Regengestirn“ verrät die Bedeutung: Die Tränen fließen ungehemmt weiter, stürzen nun als Regen zur Erde.

Weblinks

- Taurus SEDS.org (englisch)

- Dreidimensionale Karte des Hyaden-Haufens (Unteres Ende der Seite)

- Ken Coswell: The star cluster closest to Earth is in its death throes, auf: ScienceNews vom 24. Juli 2020 (Drohender Zerfall des Sternhaufens innerhalb von 30 Millionen Jahren)

Einzelnachweise

- SIMBAD-Abfrage

- sucula. In: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Auflage. Georges, 1913, abgerufen am 4. Mai 2021.

- Die Hyadennamen im Ausführlichen Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, begründet von Wilhelm Heinrich Roscher