Heinrich-Heine-Allee (Düsseldorf)

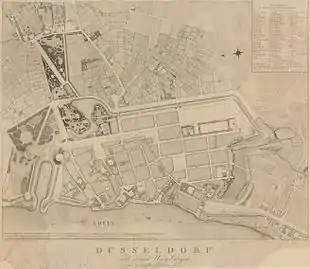

Die Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf ist eine vielbefahrene Nord-Süd-Achse in der Düsseldorfer Innenstadt. Wie aus dem Stadtplan von 1809 ersichtlich, wurden auf dem geschleiften und begradigten Ostbereich der Stadtbefestigung um 1805 diverse neue Straßen und der Stadtgraben angelegt. Zu den neuen Straßen gehörte auch eine neue Allee, die Heinrich-Heine-Allee, die entsprechend einem kaiserlichen Dekret vom 17. Dezember 1811 von Napoleon, ursprünglich zu einem Boulevard ausgebaut wurde.[1] Die etwa 450 m lange und 40 m breite Straße wurde zuerst Boulevard Napoleon genannt. Nach Ende des Großherzogtums Berg 1813 wurde nach mehreren Namensänderungen ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts der Boulevard zur Alleestraße. Am 26. September 1963 wurde der Name Alleestraße nach Heinrich Heine geändert, da dieser in der unmittelbar angrenzenden Bolkerstraße geboren wurde.

| Heinrich-Heine-Allee | |

|---|---|

Wappen | |

Heinrich-Heine-Allee | |

| Heinrich-Heine-Allee (nördlicher Abschnitt am Hofgarten), Allee mit Fußweg in der Mittelachse | |

| Basisdaten | |

| Ort | Düsseldorf |

| Ortsteil | Stadtmitte |

| Angelegt | 1806 |

| Neugestaltet | 1989 |

| Anschlussstraßen | Hofgartenrampe, Maximilian-Weyhe-Allee, Breite Straße, Kasernenstraße |

| Querstraßen | Ratinger Straße, Mühlenstraße, Ludwig-Zimmermann-Straße, Bolkerstraße, Elberfelder Straße, Flinger Straße, Theodor-Körner-Straße, Wallstraße, Grabenstraße, Trinkausstraße |

| Plätze | Heinrich-Heine-Platz, Grabbeplatz |

| Bauwerke | Breidenbacher Hof, Carsch-Haus, Kaufhof an der Kö, K20, Opernhaus, Wilhelm-Marx-Haus, |

| Nutzung | |

| Nutzergruppen | Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr, ÖPNV |

| Straßengestaltung | Hofgarten, Mittel-Grünstreifen |

| Technische Daten | |

| Straßenlänge | 450 m |

Lage

Die Heinrich-Heine-Allee verläuft in Nord-Süd-Richtung am östlichen Rand der Düsseldorfer Altstadt und bildet die Grenze zum Stadtteil Stadtmitte. Sie beginnt im Norden an der Ratinger Straße und endet im Süden an der Grabenstraße.

Geschichte

Historische Entwicklung

Gemäß dem Friedensvertrag von Lunéville wurden in Düsseldorf die Befestigungen der Stadt ab 1801 abgebrochen. Das ehemalige Festungsgelände sollte zum Bau neuer Straßen und Parks genutzt werden. Diese Vorstellungen konkretisierten sich ab 1802 unter den Planern Maximilian Friedrich Weyhe, Kaspar Anton Huschberger und Wilhelm Gottlieb Bauer, die unter anderem die Königsallee entwarfen. Die heutige Heinrich-Heine-Allee war als breite mit fünf Baumreihen bepflanzte Allee konzipiert, die die Altstadt vom Hofgarten trennen sollte. Die Bebauung plante ab 1806 Adolph von Vagedes in Form von klassizistischer Reihenarchitektur mit Gruppenfassaden. Im gleichen Jahr wurden von der Stadt Düsseldorf Grundstücke für die Errichtung von Gebäuden versteigert. Das Eckgrundstück Nr. 34 an der Allee, genau an der Stelle des Alleeplätzchens, wurde 1806 von einem Wirt Wilhelm Breidenbach erworben, der darauf ab 1808 das Hotel Breidenbacher Hof errichten ließ.

Ab 1811 präsentierte die Straße sich als eine Flaniermeile mit Pariser Flair und wurde den politischen Verhältnissen folgend „Boulevard Napoléon“ genannt. 1813, nach dem Ende des unter französischer Herrschaft stehenden Großherzogtums Berg, wurde die Allee in Friedrichsstraße umbenannt. Dieser Name war jedoch wie auch der Versuch, den Bereich zwischen Ratinger Straße und dem damaligen Friedrichsplatz (heute Grabbeplatz) in Wilhelmstraße umzubenennen, bei den Düsseldorfern unbeliebt. Die mit Linden bepflanzte Allee wurde im Volksmund deshalb lange Zeit im 19. Jahrhundert nur „die Lindenallee“ genannt und wurde entsprechend in Alleestraße umbenannt.[2][3]

Neben Wohnhäusern entstanden zu beiden Seiten der Allee Stadtpalais des Adels, bis 1812 das Hotel Breidenbacher Hof sowie von 1830/31 bis 1833 das Königlich Preußische Gymnasium.[2] Zwischen dem Hotel und dem Gymnasium lag zu dieser Zeit nur eine schmale Gasse, die von der Alleestraße zur Canalstraße (heute: Westseite der Königsallee) führte und nach 1900 zur Theodor-Körner-Straße umgebaut und verbreitert wurde. Diese Gasse wurde erstmals 1876 als Bazarstraße in Düsseldorfer Adressbüchern angeführt.[4] Zu diesem Zeitpunkt war inzwischen die Düsseldorfer Baubank Eigentümer des Hotels geworden und hatte 1876 auch die schmale Gasse von der Stadt übernommen und diese mit gepressten Asphaltplatten ausgebaut.[5]

Der Hotelbetrieb wurde bis zum Abriss des Gymnasiums 1906 durch den zeitweisen Lärm des Schulbetriebes beeinträchtigt, da die Schule auf der anderen Seite der Gasse lag, dem heutigen Standort des Kaufhofs.[2][6] Ferner etablierte sich als Folge der Neugründung der Königlich-Preußischen Kunstakademie und des Aufblühens der Düsseldorfer Malerschule ab ca. 1835 entlang der Alleestraße und der Ratinger Straße eine Vielzahl von Galerien, die zusammen das erste Galerienviertel des Rheinlandes bildeten.[7] Die prominenteste Galerie war die Kunstausstellung in der Alleestraße 42 des Galeristen Eduard Schulte, in der der Hochadel und das Großbürgertum des Rheinlandes ein und aus gingen. Ende des 19. Jahrhunderts lag die Kunsthandlung Bismeyer & Kraus um die Ecke in der in Elberfelder Straße 5 und später in der Bazarstraße 7–8. Eigentümer der Grundstücke der Bazarstraße (heute Theodor-Körner-Straße) war die Düsseldorfer Baubank.[8]

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Ab etwa 1870 änderte sich der noble Charakter der Straße. Durch die Verlegung einer Straßenbahnlinie durch die Straße wurden die Grünflächen reduziert. 1873–1875 wurde das Stadttheater nach den Plänen von Ernst Giese errichtet, das ab 1920 als Opernhaus diente. Es folgte 1882 die Einweihung der ebenfalls von Giese entworfenen Städtischen Kunsthalle auf dem heutigen Vorplatz des Museums K20 mit der Hauptansichtsseite auf die Allee, die im Kriege etwas beschädigt, Anfang der 1960er Jahre abgerissen wurde. Hier fanden unter anderen die Ausstellungen des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen und nach dem Ersten Weltkrieg (Hindenburgwall 11a) die Ausstellungen des Jungen Rheinlands, des Blauen Reiters und der Brücke.

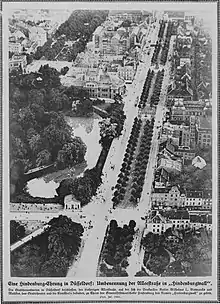

In den 1920er Jahren hatte auch die als „Mutter Ey“ berühmt gewordene Johanna Ey ein Café und Ausstellungslokal an der zwischenzeitlich Hindenburgwall genannten Straße. Ihr Lokal im Haus Nr. 11 Junge Kunst – Frau Ey entwickelte sich zu einem Kristallisationspunkt der Künstlerbewegung Das Junge Rheinland.[9][10]

Der klassizistische Bau des „Königlich Preußischen Gymnasiums“ von 1830 wich 1906 dem Warenhaus Tietz (heute Galeria Kaufhof an der Kö), erbaut 1907–1909 von Joseph Maria Olbrich, gegenüber entstand mit dem Carsch-Haus 1911 ein weiteres Kaufhaus.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der wilhelminischen Phase des Kaiserreiches wurden drei Denkmäler für bedeutende Personen in der Preußenzeit auf der Alleestraße aufgestellt. Dies waren mit ihrer Einweihung am[11][12]

- 18. Oktober 1896, das Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm I. in der Mittelachse vor dem Kunstpalast am Friedrichsplatz,

- 10. Mai 1899, das Bismarck-Denkmal im Kreuzungsbereich Kommunikationsstraße (östliches Ende der Bolkerstraße)/Elberfelderstraße und am

- 27. November 1901, das Moltkedenkmal auf dem Alleeplatz, dem südlichen Ende der damaligen Alleestraße vor der Grabenstraße.[13]

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Denkmäler demontiert und eingelagert. Nach Ende des Krieges wurden die Denkmäler nicht mehr an der Alleestraße, sondern auf dem Martin-Luther-Platz errichtet. Vom im Krieg beschädigten Moltkedenkmal war nur noch die kleine Figurengruppe „Schmied mit Knabe“ vom Sockelbereich auffindbar, so dass nur diese wieder aufgestellt werden konnte.

Im Bereich des Alleeplatzes, der am südlichen Ende der Alleestraße vor der Grabenstraße lag, wurde 1924 schließlich in der Nähe des Moltke-Denkmals das damals ersten Bürohochhaus der Stadt, das Wilhelm-Marx-Haus, gebaut.[14] Bis zu den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs präsentierte sich die Straße als moderner und geschäftiger Großstadtboulevard. Von der einstigen Pracht ist wenig erhalten geblieben, darunter das 1954–1956 umfangreich umgebaute Opernhaus, das ehemalige Warenhaus Tietz (heutiger Kaufhof), das Carsch-Haus (Neubau unter Wiederverwendung der historischen Fassade 1979–1984), das Ratinger Tor, das Wilhelm-Marx-Haus sowie ein Gebäude im nördlichen Bereich. Die Fassade des Gebäudes der ehemaligen Reichsbank-Hauptstelle Düsseldorf wurde in den Komplex des Museums K20 integriert.

Benennungen

Die Heinrich-Heine-Allee, angelegt in 1807, hatte in ihrer fast 200-jährigen Geschichte viele Namen. Die späteren Benennungen spiegeln die zahlreichen Machtwechsel in Düsseldorf wieder: „Königsstraße“, „Boulevard Napoleon“ (1811–1813), „Friedrichstraße“, „Lindenallee“, „Alleestraße“, „Hindenburgwall“ (ab 1915 nach Paul von Hindenburg)[15], ab 1949 wieder „Alleestraße“ und schließlich 1963 nach Heinrich Heine, dem prominentesten Sohn der Stadt. Diese Umbenennung in Heinrich-Heine-Allee fand im Rahmen der 675-Jahr-Feier zur Stadterhebung am 14. bis 16. September 1963 statt.[16] Gleichzeitig wurde der Bereich zwischen Ende Flinger Straße und Wilhelm-Marx-Haus, seitlich begrenzt vom Carsch-Haus und dem östliche Teil der Heinrich-Heine Allee in „Heinrich-Heine-Platz“ umbenannt.

Heutiges Erscheinungsbild

Die Heinrich-Heine-Allee präsentiert sich heute wieder als Alleestraße mit breiten Bürgersteigen und einem Grünstreifen in der Mitte. Die Straßenbahn ist zugunsten einer unterirdischen Stadtbahnlinie gewichen, aber der starke Autoverkehr macht die Straße für Fußgänger ungemütlich. Im nordöstlichen Teil grenzt die Straße direkt an den Hofgarten, südlich davon liegt das Opernhaus, der Häuserblock des Düsseldorfer Industrie-Clubs, das neuzeitliche Parkhaus mit dem Kaufhof an der Kö sowie der im Mai 2008 eröffnete Neubau des gehobenen Luxushotels Breidenbacher Hof. Auf der westlichen Straßenseite befinden sich eine Filiale der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, das bemerkenswerte Haus Ziem von Bernhard Pfau (1930), die Altstadtwache der Polizei sowie das stilbildende Zürichhaus an der Ecke zum Grabbeplatz, ein 1954 durch die Architekten Heinrich Rosskotten u. a. in Beton-Glas-Architektur entworfenes Gebäude der früheren «Zürich-Versicherung», welches jedoch im Herbst 2009 abgerissen wurde. Etwa 80 m nimmt auf der Westseite die fast fensterlose, schwarze Fassade des Museums K20 (Architekten: Dissing+Weitling arkitektfirma A/S in Kopenhagen, BDA-Preis 1990) der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ein.

Zwischen dem Wilhelm-Marx-Haus und dem Opernhaus liegt unterirdisch der U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, einer der wichtigsten Umsteigebahnhöfe des öffentlichen Nahverkehrs, der 1979 angelegt wurde. In einer Fußgängerebene zwischen Straße und Bahnhof sind die anliegenden Straßen und Kaufhäuser direkt miteinander verknüpft. Die oberirdische Neugestaltung der Straße 1989 war stark umstritten und bis heute flammen die Diskussionen in der Lokalpolitik immer wieder auf.

In 2012 wurde das Bronzestandbild von Felix Mendelssohn Bartholdy, in 1901 erschaffen von Clemens Buscher und in 1936 von den Nationalsozialisten entfernt und zerstört, an der Heinrich-Heine-Allee neben der Deutschen Oper am Rhein originalgetreu wieder aufgestellt.

Ausblick

Die Umgestaltung der Düsseldorf City durch den U-Bahn-Bau der Wehrhahn-Linie mit dem Fortfall der oberirdischen Gleisanlagen für die Straßenbahn, die ab Ende 2016 nicht mehr benötigt wurden, wird Auswirkungen auf den südlichen Teil der Heinrich-Heine-Allee ab der Ratinger Straße haben, die noch zu Änderungen führen wird.

Alleestraße in nördlicher Richtung mit Kaiser-Wilhelm-Denkmal (vor 1904)

Alleestraße in nördlicher Richtung mit Kaiser-Wilhelm-Denkmal (vor 1904) Alleestraße im frühen 20. Jahrhundert

Alleestraße im frühen 20. Jahrhundert Carsch-Haus, noch mit Musikpavillon

Carsch-Haus, noch mit Musikpavillon „Kaufhof an der Kö“ zwischen Königsallee und Heinrich-Heine-Allee

„Kaufhof an der Kö“ zwischen Königsallee und Heinrich-Heine-Allee Heinrich-Heine-Allee in nördlicher Richtung

Heinrich-Heine-Allee in nördlicher Richtung

_(1).jpg.webp) Felix Mendelssohn Bartholdy Denkmal in 2012

Felix Mendelssohn Bartholdy Denkmal in 2012

Literatur

- Sonja Schürmann: Dumont Kunst-Reiseführer Düsseldorf. DuMont Buchverlag Köln, 2. Auflage 1989

- Düsseldorf im Wandel der Zeiten. Nachdruck der Ausgabe v. 1925, Grupello Verlag, Düsseldorf 1994

- Hermann Kleinfeld: Düsseldorfs Strassen und ihre Benennungen. Grupello Verlag, 1. Auflage, Düsseldorf 1996

Weblinks

Einzelnachweise

- Kraus. In: 3. Jahrbuch der Düsseldorfer Geschichtsgesellschaft. Die Baugeschichte von Düsseldorf. 1888, S. [398]381.

- H. Ferber; In: Historische Wanderung durch die alte Stadt Düsseldorf; Herausgegeben vom Düsseldorfer Geschichtsverein; Verlag C. Kraus, 1889, Teil II, S. 106.

- In: Adressbuch der Stadtgemeinde Düsseldorf. 1930, S. [976]160.

- In: Adressbuch der Oberbürgermeisterei Düsseldorf. II. Nachweis. 1876, S. [162]6.

- Bazarstraße: 1876 durch die Düsseldorfer Baubank in Asphalt aus gepressten Asphaltplatten hergestellt und von der Stadt übernommen, in Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeinde-Angelegenheiten der Stadt für den Zeitraum von 1. April 1884 bis 31. März 1885. Allgemeine Angelegenheiten. XII. Bauverwaltung. S. 137

- In: Adressbuch für die Stadtgemeinde Düsseldorf und die Landbürgermeistereien. 1. Teil, H. Höhere Lehranstalten. 1906, S. [77]39.

- Bettina Baumgärtel: Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung. In: Bettina Baumgärtel (Hrsg.): Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819–1918, Band 1, S. 39, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2011, ISBN 978-3-86568-702-9

- Bazarstraße zwischen Allee- und Canalstraße, in Adressbuch der Stadt Düsseldorf, für das Jahr 1898

- Artikel Johanna Ey von J. Zigan (2005) im Portal geschichtswerkstatt-duesseldorf.de, abgerufen am 23. Dezember 2012

- Hindenburgwall 11: Ey, Joh., Gemäldeausstellung; Hindenburgwall 11 a, E. Stadt Düsseldorf, Kunsthalle, in Düsseldorfer Adreßbuch 1924, II. Straßen und Häuser, S. 140

- In: Bericht über den Stand und die Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten der Stadt Düsseldorf. 1. April 1888 bis 31. März 1889. S. [5]–.

- Emil Schröder. In: Festschrift zur Enthüllung des Denkmals für den Fürsten Bismarck. 1899, Bagel, S. [15]7.

- In: Adressbuch 1909 für die Stadtgemeinde Düsseldorf und die Landbürgermeistereien. 1909, S. [773]93.

- In: Adressbuch für die Stadtgemeinde Düsseldorf und die Landbürgermeistereien. Dritter Teil. 1909, S. [732]52.

- Umbenennung der Alleestraße in Hindenburgwall, in Rhein und Düssel (No. 42), vom 16. Oktober 1915

- In: Verwaltungsbericht der Landeshauptstadt Düsseldorf, 1. Jan. 1963–31. Dez. 1964. Unter: Stadtchronik. S. [10]6. Onlinefassung