Hans im Glück

Hans im Glück ist ein Schwank (ATU 1415). Er steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ab der 2. Auflage von 1819 an Stelle 83 (KHM 83) und stammt aus der Zeitschrift Wünschelruthe, wo Friedrich August Wernicke ihn ein Jahr zuvor (Jg. 1818, Heft 33) unter dem Titel Hans Wohlgemut veröffentlicht hatte. Ludwig Bechstein übernahm die Erzählung in sein Deutsches Märchenbuch als Hans im Glücke (1845 Nr. 24, 1853 Nr. 22).

Inhalt

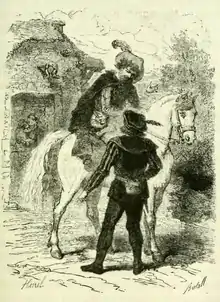

Hans erhält als Lohn für sieben Jahre Arbeit einen kopfgroßen Klumpen Gold. Diesen tauscht er gegen ein Pferd, das Pferd gegen eine Kuh, die Kuh gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, und die Gans gibt er für einen Schleifstein mitsamt einem einfachen Feldstein her. Er hat das Empfinden, jeweils so zu tauschen, dass alles eintrifft, was er sich wünscht, und fühlt sich vom Glück bevorzugt „wie ein Sonntagskind“. Zuletzt fallen ihm noch, als er trinken will, die beiden schweren Steine in einen Brunnen. Endlich ist er glücklich, die schweren Steine nicht mehr tragen zu müssen.

„So glücklich wie ich, rief er aus‚ gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last ging er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter angekommen war.“

Stil

Die Reden, mit denen ein jeder hier den Hans über den Tisch zu ziehen versteht und die jedes Mal ein realistischer Lobgesang auf die angepriesenen Alltagsgüter sind, sind immer zur Erheiterung der Zuhörer geeignet.[1]

In der Sammlung der Brüder Grimm ist Hans im Glück eines der Märchen, das nicht, wie knapp die Hälfte der dortigen Märchen, mit dem traditionellen Es war einmal ... beginnt.[1] Dies ist aber in der Fassung von Bechstein durchaus der Fall.

Interpretationen

Das Märchen lässt mehrere volkstümliche Interpretationen („Lehren“) zu, die auf der Hand liegen, etwa: „Nur die Einfalt findet das Glück“ oder „Frei zu sein, ist mehr als Gut und Geld“ oder auch „mundus vult decipi“ (lat., „die Welt will betrogen sein“). Künstlerisch ist dies als eine Stärke anzusehen. Der Philosoph Ludwig Marcuse schrieb zu Hans im Glück:[2]

„… man besitzt das Glück weder im Gold noch im Schwein noch im Stein. Vieles kann einen glücklich machen; aber kein Gut macht einen glücklich in jeder Beziehung.“

Hans’ Verhalten widerspricht laut Viktor Zielen jeder Logik und Konvention, was irritiere. Seine Leichtigkeit im Umgang mit anderen stehe im Gegensatz zur Konsequenz seines Weges hin zur „Großen Mutter“, die das Grab sei. Zu ihrem Symbolkreis gehörten auch seine Tiere.[3] Wolfdietrich Siegmund meint, Hans im Glück warne vor den fragwürdigen Tauschgeschäften des Lebens, ermutige aber zugleich, leidvolle Enttäuschungen umzuwandeln in tröstliche Gewissheit vom Sinn des Schicksals.[4] Wilhelm Salber bemerkt, das Märchen rufe zur Rückkehr auf.[5] Homöopathen verglichen das Märchen mit den Arzneimitteln Agaricus, Aurum, Magnesium carbonicum.[6] Siegfried Stadler liefert ironisch eine marxistische Deutung.[7] In motivationstheoretischer Interpretation aus Managementsicht ist Hans ein „eigennütziger Hedomat und unlustmeidender Glücksökonom“.[8] Karen Lippert verweist auf die Möglichkeit zweier gegensätzlicher Interpretationsweisen. Nur in der einen sei Hans im Glück der Einfaltspinsel und die Erzählung ein Schwank über seine Dummheit. Eine andere Interpretation sei die des Glücks durch Überwindung einer materiellen Weltsicht. In dieser Interpretation befreie sich Hans nach und nach von Besitz und Zwängen wie dem Schleppen schwerer Klumpen, dem Sorgenmüssen für Tiere oder einem Leben als fahrender Handwerker. Hans habe in dieser Lesart das Prinzip des positiven Denkens perfektioniert und erkenne sich selbst als seinen wertvollsten Besitz, der ihn letztlich glücklich mache.[9] Auch Rosemarie Tüpker sieht diese beiden polaren Interpretationsweisen und betont für die zweite, dass das Märchen sowohl an die frühe Kindheit denken lasse, wenn Kinder ohne materielle Kenntnisse Tauschgeschäfte ganz nach ihren Vorlieben machten, aber auch an das Ankommen am Ende des Lebens in der Symbolik des Todes als Heimkommen. Vor diesem Hintergrund zeigt sie die Nutzung der Märchens in der Arbeit mit alten Menschen und in der intergenerativen Arbeit auf.[10]

Es gibt ebenso Interpretationen aus weiteren Disziplinen (Philosophie, Philologie, Tiefenpsychologie, Politologie, Ökonomie).[11]

Rezeptionen

Ludwig Bechsteins Hans im Glücke in Deutsches Märchenbuch ist neu formuliert, sonst bis in Details sehr ähnlich. Er folgt Grimms Fassung, auch wenn Bechstein noch „Chamissos Gedicht“ im Musenalmanach für das Jahr 1832 (1831) angibt. Er übernahm ein Scherenschleiferlied aus Anton Wilhelm von Zuccalmaglios und Andreas Kretzschmers Deutsche Volkslieder in ihren Originalweisen, 1838.[12]

1832 schuf Adelbert von Chamisso unter dem Titel Hans im Glücke eine Bearbeitung in Versen.[13] Tragisch bearbeitete der dänische Schriftsteller Henrik Pontoppidan das Motiv in seinem mehrbändigen Roman Hans im Glück (1898–1904, dt. 1906). Die Clownrolle Oleg Konstantinowitsch Popows weist Parallelen zu Hans im Glück auf. In Janoschs Parodie sieht Hans alles positiv, z. B. als er vom Meister nur eine Gans erhält, die ihm wegläuft, als er im Krieg ein Bein verliert („Zwei Beine weg ist schlimmer!“) und seine Frau wegläuft.[14]

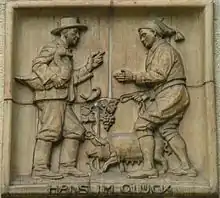

Ignatius Taschner schuf eine Skulptur am Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain in Berlin-Friedrichshain, Franz Staud 1956 einen Hans-im-Glück-Brunnen in Innsbruck, ein weiterer steht in Stuttgart.

Der Komponist und Texter Roland Zoss vertonte 2004 Hans im Glück in der Schweizer Mundart-Märchenserie Liedermärli.

Ein Sprechtheater Hans im Glück von Reto Finger wurde am 18. April 2015 im Schauspielhaus Bochum uraufgeführt.

Verfilmungen

- 1936: Hans im Glück, Deutschland, das Märchen wurde von den beiden Filmarchitekten Robert Herlth und Walter Röhrig als Regisseure verfilmt. Für die Bauten war vor allem Anton Weber zuständig. Die Hauptdarsteller waren damals Rudolf Biebrach, Lola Chlud, Erich Dunskus, Käthe Haack, Georgia Holl, Erwin Linder, Rudolf Platte, Eugen Re, Oskar Sima und Elsa Wagner.

- 1949: Hans im Glück, BR Deutschland, Verfilmung als eine Art Musical. Regie: Peter Hamel mit Gunnar Möller, Erich Ponto, Gertrud Kückelmann, Werner Lieven, Beppo Brem und Rudolf Vogel, 76 min.[15]

- 1956: Hans im Glück, BR Deutschland, Fernsehproduktion der Augsburger Puppenkiste, s/w

- 1976: Hans im Glück, BR Deutschland, Fernsehspiel, Regie: Wolfgang Petersen mit Jürgen Prochnow, Peter Schiff, Sigrid Lagemann und Andreas Hanft. Nur der Titel stimmt mit dem Märchen überein – die Handlung ist über einen jungen Mann, der trotz großer Pläne und offensiv zur Schau gestelltem überzogenem Selbstbewusstsein am Ende sowohl beruflich als auch privat scheitert.

- 1999: Hans im Glück, Deutschland, Märchenfilm, Regie: Rolf Losansky mit Andreas Bieber, Marlene Marlow sowie den Komikern Karl Dall und Kalle Pohl.

- 2006: Hans im Glück – Tauschrausch im Märchenwald, Deutschland/Österreich, Parodie aus der ProSieben/ORF-Serie Die Märchenstunde mit Christian Ulmen, Ingo Appelt, Nora Tschirner und Joseph Hannesschläger.

- 2016: Hans im Glück, Deutschland, Märchenfilm der 9. Staffel aus der ARD-Reihe Sechs auf einen Streich aus dem Jahr 2016. Uraufgeführt am 12. November 2015 auf dem Kinofest Lünen.

- 2018: Gottschdorfer Hans im Glück.[16]

Musik

- Mireille Mathieu: Hans im Glück kann jeder sein.[17] 1972 das Lied der Deutschen Fernsehlotterie.

Thematische Verwendung des Titels:

- 1987: Hans im Glück (Fernsehserie) behandelt nicht das Märchen.

- 2009: Hans im Glück, 19-minütiger Kurzfilm von Peter Hümmeler, er entstand als Studentenfilm im vierten Semester an der Internationalen Filmschule Köln und lief unter anderem auf dem Landshuter Kurzfilmfestival.

- 2009: Hans im Glück, Film von Claudia Lehmann, Beitrag zur Berlinale 2009, Familiengeschichte 20 Jahre nach dem Mauerfall

Literatur

- Heinz Rölleke (Hrsg.): Grimms Märchen und ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert. Zweite, verbesserte Auflage. Schriftenreihe Literaturwissenschaft, Band 35. Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2004, ISBN 3-88476-717-8, S. 110–121, 559.

Einzelnachweise

- Hochschultage 2008

- Ludwig Marcuse: Philosophie des Glücks. S. 45, Diogenes, Zürich, 1972, ISBN 3-257-20021-8.

- Viktor Zielen: Hans im Glück. Lebenslust statt Lebenslast. 1. Auflage. Kreuz Verlag, Zürich 1987, ISBN 3-268-00043-6.

- Frederik Hetmann: Traumgesicht und Zauberspur. Märchenforschung, Märchenkunde, Märchendiskussion. Mit Beiträgen von Marie-Louise von Franz, Sigrid Früh und Wolfdietrich Siegmund. Fischer, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3-596-22850-6, S. 122.

- Wilhelm Salber: Märchenanalyse (= Werkausgabe Wilhelm Salber. Band 12). 2. Auflage. Bouvier, Bonn 1999, ISBN 3-416-02899-6, S. 121.

- Martin Bomhardt: Symbolische Materia medica. 3. Auflage. Verlag Homöopathie + Symbol, Berlin 1999, ISBN 3-9804662-3-X, S. 53, 212, 836.

- Siegfried Stadler: Marx' Märchen. In: Die Horen. Bd. 1/52, Nr. 225, 2007, ISSN 0018-4942, S. 211–216.

- Rolf Wunderer: Der Gestiefelte Kater als Unternehmer, Lehren aus Management und Märchen – Kapitel 5 Hans im Glück. S. 119–164, Wiesbaden, 2008, ISBN 978-3-8349-0772-1.

- Karen Lippert: Märchenaltas Abgerufen am 12. Juli 2019

- Rosemarie Tüpker: Märchen von nah und fern. Einfach erzählt für die Arbeit in sozialen Kontexten Waxmann-Verlag, Münster 2020, S. 107–118.

- Rolf Wunderer: Motivation in Märchen und Management – Hans im Glück – Eigen- wie handlungsmotivierter Nutzenmaximierer und unlustmeidender Gefühlsingenieur. in: Märchenspiegel. 19. Jg., H. 1, 2008, S. 2–25.

- Hans-Jörg Uther (Hrsg.): Ludwig Bechstein. Märchenbuch. Nach der Ausgabe von 1857, textkritisch revidiert und durch Register erschlossen. Diederichs, München 1997, ISBN 3-424-01372-2, S. 385.

- Adelbert von Chamisso Hans im Glücke In: Deutscher Musenalmanach, 3. Jahrgang, 1832 Digitalisat

- Janosch: Hans im Glück. In: Janosch erzählt Grimm's Märchen. Fünfzig ausgewählte Märchen, neu erzählt für Kinder von heute. Mit Zeichnungen von Janosch. 8. Auflage. Beltz und Gelberg, Weinheim und Basel 1983, ISBN 3-407-80213-7, S. 5–8.

- Hans im Glück in der Internet Movie Database (englisch)

- Gottschdorfer Hans im Glück. Abgerufen am 22. März 2021.

- Mireille Mathieu: Hans im Glück.

Weblinks