Gewöhnlicher Feldrittersporn

Der Gewöhnliche Feldrittersporn (Consolida regalis S.F. Gray, Syn.: Delphinium consolida L.), auch Acker-Rittersporn oder einfach Feldrittersporn bzw. nur Rittersporn[1] genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Feldrittersporne (Consolida) in der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae).

| Gewöhnlicher Feldrittersporn | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

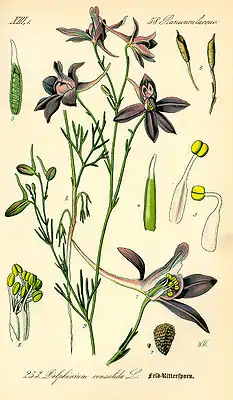

Gewöhnlicher Feldrittersporn (Consolida regalis), Illustration | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Consolida regalis | ||||||||||||

| Gray |

Beschreibung

Der Gewöhnliche Feldrittersporn ist eine einjährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen von 20 bis 50 Zentimeter erreicht. Die wechselständigen Laubblätter sind ein- bis mehrfach dreiteilig in 1 Millimeter breite, lineale Zipfel geteilt.

Die Blütezeit reicht von Mai bis August. In einem traubigen Blütenstand stehen fünf bis acht Blüten jeweils über Tragblättern, die kürzer als Blütenstiele sind. Die blauvioletten Blüten besitzen einen einfachen, etwa 2 bis 4 Zentimeter langen waagrechten oder nach oben zeigenden Sporn, der aus zwei miteinander verwachsenen Nektarblättern gebildet wird. Es ist nur ein Fruchtblatt vorhanden.

Die einzelne kahle Balgfrucht weist eine Länge von etwa 2 Zentimeter auf und enthält viele Samen.

Die Chromosomenzahl ist für beide europäische Unterarten 2n = 16.

Ökologie

Der Gewöhnliche Feldrittersporn ist sommer- oder winterannuell und in letzterem Fall dann als Rosettenpflanze überdauernd. Er wurzelt bis 50 Zentimeter tief.[2]

Blütenbiologisch handelt es sich um vormännliche „Glockenblumen mit klebrigem Pollen“. Der Nektartrichter hat einen hummelkopfgroßen Eingang. Der Nektar ist nur langrüsseligen Hummeln und anderen Insekten mit mindestens 15 mm langem Rüssel zugänglich. Griffel und Staubblätter biegen sich zur Reife nach oben. Die Blaufärbung der Blüten wird durch das Anthocyan Delphinidin hervorgerufen.

Die Fruchtreife erfolgt von August bis September. Diese bewirkt Selbstausbreitung der Samen als Austrocknungsstreuer, daneben ist sie ein Windstreuer. Die Samen sind Kältekeimer.

Vorkommen

Der Gewöhnliche Feldrittersporn war in Mitteleuropa weit verbreitet, ist aber durch vermehrten Herbizideinsatz und intensive Bodenkultivierung selten geworden. In Deutschland ist er in der Roten Liste gefährdeter Arten als gefährdet eingestuft.

Der Gewöhnliche Feldrittersporn benötigt nährstoffreiche Getreideäcker, Wegsäume, Trockenplätze. Er gedeiht auch auf warmen, mäßig trockenen bis frischen, nährstoffreichen und basenreichen, neutral-milden, humosen lockeren Lehmböden. Er ist in Mitteleuropa eine Charakterart des Verbands Caucalidion lappulae.[2]

Unterarten

In Europa kommen zwei Unterarten vor:[3]

- Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó (Syn.: Delphinium paniculatum Host), kommt in Europa hauptsächlich im Südosten vor

- Consolida regalis subsp. regalis, kommt in Europa hauptsächlich im Osten, im Süden und in Mitteleuropa vor

Giftigkeit

Alle Pflanzenteile sind giftig, insbesondere die Samen. Die Samen enthalten bis zu 1,4 % Alkaloide, hauptsächlich Lycoctonin, Delcosin und Delsonin.[4]

Die Wirkung ist ähnlich dem Aconitin, aber schwächer. Früher sind bei der Aufnahme größerer Mengen Vergiftungserscheinungen bei Rindern aufgetreten. Durch den starken Rückgang der Pflanze sind heute Vergiftungen kaum noch möglich.

Verwendung

Früher wurden die alkaloidarmen Blüten als Heilmittel eingesetzt. Da bisher Belege für die Wirksamkeit fehlen, ist die Droge als Arznei nicht mehr gebräuchlich.

Häufig findet man getrocknete Blüten wegen ihrer schönen blauen Farbe aber noch als Schmuckdroge, besonders in Blasen- und Nierentees und auch in Teemischungen für andere Indikationen.

Bilder

Trivialnamen

Für den Gewöhnlichen Feldrittersporn bestehen bzw. bestanden auch die weiteren deutschsprachigen Trivialnamen: Addersporn (mittelniederdeutsch), Adebarsnibben (Mecklenburg, Pommern), Hornkümmel (Schlesien), Kappelkraut, Kreienfot (Mecklenburg), Lerchenklau (Ostpreußen), St. Ottilienkraut, Rätterspuren (Siebenbürgen), Ridderblomen (niederdeutsch), Rittersblume, Ritterspiel, Ritterspörlein, Rittersporen (Eifel), Rittersporn, Rydderblomen (mittelniederdeutsch) und Sporlin (mittelhochdeutsch).[5]

Geschichte

Quellen

- Antike – Spätantike: Dioskurides 1. Jh.[6]

- Lateinisches Mittelalter: Cpg 226 1459–1469[7] – Cpg 545 1474[8] – Cpg 558 um 1470–1485[9] – Michael Puff 15. Jh.[10] – Gart der Gesundheit 1485[11] – Hortus sanitatis 1491[12] – Hieronymus Brunschwig 1500[13]

- Neuzeit: Otto Brunfels 1532[14] – Sebastian Franck 1534[15] – Hieronymus Bock 1539[16] – Leonhart Fuchs 1543[17] – Mattioli / Handsch / Camerarius 1586[18] – Nicolas Lémery 1699/1721[19] – Onomatologia medica completa 1755[20]

Historische Abbildungen

Wiener Dioskurides 6. Jahrhundert

Wiener Dioskurides 6. Jahrhundert Vitus Auslasser 1479

Vitus Auslasser 1479 Gart der Gesundheit 1485

Gart der Gesundheit 1485 Hortus sanitatis 1491

Hortus sanitatis 1491

Otto Brunfels 1532

Otto Brunfels 1532 Leonhart Fuchs 1543

Leonhart Fuchs 1543 Hieronymus Bock 1546

Hieronymus Bock 1546 Mattioli / Handsch / Camerarius 1586

Mattioli / Handsch / Camerarius 1586

Literatur

- Bruno P. Kremer: Steinbachs großer Pflanzenführer, Ulmer (Eugen), Stuttgart 2005, ISBN 3-8001-4903-6

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

- Roth/Daunderer/Kormann: Giftpflanzen Pflanzengifte. 4. Auflage.

- Ingrid Schönfelder und Peter Schönfelder: Das neue Handbuch der Heilpflanzen, Franckh-Kosmos Verlagsgesellschaft, 2011, ISBN 3-440-09387-5

Einzelnachweise

- Vgl. Ute Obhof: Rezeptionszeugnisse des „Gart der Gesundheit“ von Johann Wonnecke in der Martinus-Bibliothek in Mainz – ein wegweisender Druck von Peter Schöffer. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 36/37, 2017/2018, S. 25–38, hier: S. 34 (Consolida regalis „rittern sporn“).

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 398.

- Jaakko Jalas, Juha Suominen: Atlas florae europaeae. Band 8 (Nymphaeaceae to Ranunculaceae). Seite 72–73, Helsinki 1989. ISBN 951-9108-07-6

- Gewöhnlicher Feldrittersporn bei gifte.de

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, Seite 132.(online).

- Pedanios Dioskurides. 1. Jh.: De Medicinali Materia libri quinque. Übersetzung. Julius Berendes. Des Pedanius Dioskurides Arzneimittellehre in 5 Büchern. Enke, Stuttgart 1902, S. 310 (Buch III, Kapitel 77): Delphinion (Digitalisat)

- Cpg 226, Elsass 1459–1469, Blatt 104v: Ritter sporn wasser ist gut in die augen getroffet (Digitalisat)

- Cpg 545, Nürnberg (?) 1474, Blatt 108r–108v: Ritter sporn Item ritter sporn wasser ist gut fur alle rotte der augen ein tuch yn dem wasser genetzt reinigt alle rotte von den augen so man es dar auff leget Vnd ist gut fur das zwanck ym leib vnd fur die darm sucht Vnd wer die speis nicht behaltenn mag der trinkt sein Vnd macht wol harmen Vnd treibt auch den stein von der plossen (Digitalisat)

- Cpg 558, Nordbayern, um 1470–1485, Blatt 23r: Rittersporen vasser das ist gutt fur alle rotte in den augen vnd geswer : vnd ein tuch dar jnnen genetzet vnd auf dÿ augen geleget zuget alle rote auch das geswern vnd ist auch gutt fur alle gezwanck in dem leibe vnd fur alles gesucht dar jnne : vnd wer dÿ speÿß nit gehalten mag vnd machet sere harmen vnd treÿbt auß den poßen stain :- (Digitalisat)

- Michael Puff: Büchlein von den ausgebrannten Wässern. 15. Jh. Druck Augsburg (Johannes Bämler) 1478 (Digitalisat)

- Gart der Gesundheit. Mainz 1485, Kapitel 96: Consolida regalis. Ritters blomen oder ritters sporn (Digitalisat)

- Hortus sanitatis 1491, Mainz 1491, Teil I, Kapitel 216: Granum culcul (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch, Straßburg 1500, Blatt 95v–96r: Ritter sporn (Digitalisat)

- Otto Brunfels: Contrafayt Kreüterbůch. Johann Schott, Straßburg 1532, S. 19: Rittersporen (Digitalisat)

- Sebastian Franck: Weltbuch. Tübingen 1534, Blatt 51v: … An S. Johans tag (Sommersonnenwende) machen sye ein simetfeür (Sonnenwendfeuer) … (Digitalisat)

- Hieronymus Bock: New Kreütter Bůch. Wendel Rihel, Straßburg 1539, Teil I, Kapitel 195: Ritter Sporn (Digitalisat)

- Leonhart Fuchs: New Kreütterbuch … Michael Isingrin, Basel 1543, Kapitel 8: Chamillen … Das dritt geschlecht … (Digitalisat)

- Pietro Andrea Mattioli: Commentarii, in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei, de medica materia. Übersetzung durch Georg Handsch, bearbeitet durch Joachim Camerarius den Jüngeren, Johan Feyerabend, Franckfurt am Mayn 1586, Blatt 330r–330v: Rittersporn (Digitalisat)

- Nicolas Lémery: Dictionnaire universel des drogues simples.,Paris 1699, S. 256–257: Delphinium (Digitalisat); Übersetzung. Vollständiges Materialien-Lexicon. Zu erst in Frantzösischer Sprache entworffen, nunmehro aber nach der dritten, um ein grosses vermehreten Edition [...] ins Hochteutsche übersetzt / Von Christoph Friedrich Richtern, [...]. Leipzig: Johann Friedrich Braun, 1721, Sp. 396–397: Delphinium (Digitalisat)

- Albrecht von Haller (Herausgeber): Onomatologia medica completa oder Medicinisches Lexicon das alle Benennungen und Kunstwörter welche der Arzneywissenschaft und Apoteckerkunst eigen sind deutlich und vollständig erkläret [...]. Gaumische Handlung, Ulm/ Frankfurt am Main/ Leipzig 1755, Sp. 259: Calcatrippa (Digitalisat)

Weblinks

- Consoldia regalis. FloraWeb.de

- Gewöhnlicher Feldrittersporn. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Consolida regalis Gray In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 18. Oktober 2015.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel nach: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants 1986, ISBN 3-87429-263-0

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)