Geschichte der Amtsgebäude des Kreises Heilbronn

Die Geschichte der Amtsgebäude des Kreises Heilbronn geht zurück auf das alte Oberamt Heilbronn, das nach dem Übergang der ehemaligen Reichsstadt an Württemberg nach 1803 errichtet wurde und dessen Verwaltungssitz von 1803 bis 1878 das Syndikatshaus, erbaut von Hans Kurz, war.

1878 wurde das Oberamtsgebäude an der Klarastraße 12 von Gottlob Georg Barth erbaut. Als Ergänzungsbau entstand 1887 ein Körperschaftsgebäude an der Klarastraße 15 durch die Architekten H. Maute und T. Moosbrugger.

Beide Gebäude, Klarastr. 12 u. 15, wurden veräußert, als 1927 ein Neubau an der Klarastraße 23 durch A. Mössinger, H. Beil und W. Eberbach fertiggestellt wurde. 1947 wurde der erhaltene Bau, Klarastr. 23, durch Rudolf Gabel restauriert und ergänzt. 1971 entstand als Ergänzungsbau das „Landkreis-Hochhaus“ an der Klarastraße 25 unter dem Architekten R. Winter. Das Heilbronner Hochhaus wurde von den StN als „die städtebauliche Dominante des Wollhausplatzes“[1] u. als der „längste funktionsfähige Heilbronner“[2] und als „eine neue markante städtebauliche Dominante“[2] bezeichnet. Die SZ beschreibt es als „Pompös ‚erweitert‘“.[3]

Beide Gebäude (Klarastr. 23 u. 25) wurden veräußert, als 1978 das Architekten-Team Meister, Braun, Stieglitz und Glaser einen weiteren Neubau an der Lerchenstraße 40 erbauten. Der 2010 erstellte Eckturm durch Hascher und Jehle wurde von der RNZ als„Leuchtturm“[4] und als ein „neuer Orientierungspunkt“[5] bezeichnet, der ein „Alleinstellungsmerkmal“[6] bildet.

Syndikatshaus am Marktplatz (1803–1878)

Der Landkreis Heilbronn geht zurück auf das alte Oberamt Heilbronn, das nach dem Übergang der ehemaligen Reichsstadt an Württemberg nach 1803 errichtet wurde und dessen Verwaltungssitz im Syndicatshaus am Marktplatz in Heilbronn zu finden war.[7] Der von Hans Kurz errichtete Renaissance-Bau war 1803 bei der Vermögensauseinandersetzung zwischen der Stadt Heilbronn und dem württembergischen Staat an Württemberg gefallen und„repräsentierte das königliche Interesse am zentralen Platz der Stadt in sinnfälliger Weise“[7] Auch das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg beschreibt das alte Syndikatshaus am Marktplatz als die erste Oberamtei in Heilbronn, die in dem Haus von 1803 bis 1878 bestand:„Syndikatshaus-Oberamtei, abgegangen, Marktplatz … Von 1803 bis 1878 wurde es vom württembergischen Staat als Oberamtei benutzt. 1878 von der Stadt zurückgekauft …“[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

Oberamtsgebäude, Klarastraße 12 (1878–1927)

.JPG.webp)

Das Gebäude an der Ecke Hohe Straße/Klarastraße wurde nach dem ursprünglichen Entwurf des damaligen Heilbronner Bezirksbaurats Gottlob Georg Barth erbaut, der auch am Bau der Schlosskapelle in Schwaigern mitgewirkt hatte. Die Bauzeit betrug zwei Jahre; 1878 konnte der Neubau bezogen werden. Cordes beschreibt diesen als schlicht:„Der einfachen Innenausstattung entsprach das bescheidene Äußere. Die Hauptfront wies an der Klarastraße jeweils fünf Fenster in allen drei Stockwerken auf. Der Eingang lag an der Seite, die Ecke zwischen Hohe und Klarastraße war abgeschrägt.“[7] Andere beschreiben jedoch den historischen Bau auf dem Areal des ehemaligen Klaraklosters[20] sowohl im Ausmaß sowie im Baumaterial aufwändig. Die Frontlänge war mit 20 Meter ein „stattliches Gebäude“. Auch das Baumaterial – Alle drei Stockwerke waren massiv in Sandstein gebaut: „1876/77 ließ die Domänendirektion der Königlichen Staatsfinanzverwaltung durch Bezirksbaurath Barth an der Ecke Hohestraße /Klarastraße ein neues, eigenes Verwaltungsgebäude für das Oberamt errichten. dem Bauantrag für einen massiven dreistöckigen Neubau aus Sandsteinquadern hat das Königliche Oberamt am 19. Juni 1876 zugestimmt. … Das neue Oberamt war mit seiner Frontlänge von zwanzig Metern ein stattliches Gebäude an der neuen Straße [St.-Clara-Straße]“[21] Die Raumnot begann, als 1926 mehr als die Hälfte der Gemeinden des aufgelösten Oberamts Weinsberg nach Heilbronn kamen.

Bis zum Ersten Weltkrieg befand sich hier das Königliche Oberamt; nach dem Ersten Weltkrieg das Landratsamt. Am 31. August 1953 wurde die Ruine des ehemaligen Oberamtsgebäudes an der Ecke Klara-/Hohe Straße abgebrochen.[22] Am 13. November 1964 wurde das Richtfest für das Geschäftsgebäude der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Stuttgart gefeiert. Es ist eine Stahlbeton-Verbundkonstruktion mit Vorhangfassade. Zwei Baukörper wurden durch einen Steg verbunden. Planung und Bauleitung hatte BDA Regierungsbaumeister G. Kistenmacher.[23]

Körperschaftsgebäude, Klarastraße 15 (1887–1927)

_und_Theodor_Moosbrugger_(*_1851_%253B_%E2%80%A0_1923)%252C_verkauft_1928_an_Dr._Walter_G%C3%B6tz%252C_heute_Heilbronner_Stimme.JPG.webp)

Das Körperschaftsgebäude an der Klarastraße 15 wurde 1887 nach Entwürfen von Maute u. Theodor Moosbrugger erbaut. Es war ein dreigeschossiges Haus, das 1928 an Walter Götz verkauft und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Heute befindet sich auf dem Grundstück der Erweiterungsbau der Heilbronner Stimme.[24] Die Heilbronner Stimme hatte das Grundstück aufgekauft[25] und ließ 1957 nach Entwürfen von Gustav Ernst Kistenmacher ein Hochhaus errichten.[26]

Kreisverbandsgebäude, Klarastraße 23 (1927–1976)

1926 wurden die Heilbronner Architekten Adolf Mössinger und Hermann Beil[27] mit dem Entwurf des Hauses beauftragt, in Zusammenarbeit mit Oberamtsbaumeister Lutz entstand der Bau unter deren Leitung in 14 Monaten. Im Dezember 1927 wurde das Haus bezogen und in Anwesenheit des Staatspräsidenten von Württemberg, Wilhelm Bazille, eingeweiht. Das Erdgeschoss wurde der Oberamtssparkasse zugewiesen. Den Haupteingang an der Klarastraße schmückte eine Halbplastik von Wernher Eberbach mit dem Sinnbild des Fleißes und der Sparsamkeit.

Seit 1934 war die offizielle Bezeichnung für das bisherige Oberamt staatliches Landratsamt. Die Amtskörperschaft nannte sich seit 1934 Kreisverband. Das Gebäude nannte sich seitdem Kreisverbandshaus. Eine erneute Raumnot begann, als 1938 der Landkreis Heilbronn gebildet wurde, der um Gemeinden der aufgelösten Oberämter Neckarsulm, Brackenheim, Marbach und Besigheim vergrößert wurde. Das Gebäude war der Sitz der Kreisverwaltung. Es war im Zweiten Weltkrieg in der Klarastraße noch am besten erhalten, es war nur teilweise beschädigt worden und konnte daher mit verhältnismäßig geringen Mitteln wieder nutzbar gemacht werden. Die Wiederherstellung dauerte bis Ende 1947.

Erweiterungsbau mit „Landkreis-Hochhaus“, Klarastraße 25 (1971–1978)

Ehem. Landkreis-Hochhaus, Klarastraße 25

Ehem. Landkreis-Hochhaus, Klarastraße 25%252C_Dreieckssymbole_f%C3%BCr_Nadelwald%252C_Kreissymbol_f%C3%BCr_Laubwald.PNG.webp) Waldsymbolik von Erich Henschel, Dreieckssymbole für Nadelwald, Kreissymbol für Laubwald.

Waldsymbolik von Erich Henschel, Dreieckssymbole für Nadelwald, Kreissymbol für Laubwald.%252C_Dreieckssymbol_f%C3%BCr_Weinblatt%252C_Kreissymbole_f%C3%BCr_Weintrauben.PNG.webp) Weinbausymbolik von Erich Henschel, Dreieckssymbol für Weinblatt, Kreissymbole für Weintrauben.

Weinbausymbolik von Erich Henschel, Dreieckssymbol für Weinblatt, Kreissymbole für Weintrauben.

Beschreibung/Kunst am Bau

Das Landkreis-Hochhaus wurde vom Architekten Rolf Winter geplant und am 23. Juni 1968 begonnen. Das Richtfest konnte am 28. Februar 1970 gefeiert werden; die Einweihung des Baus erfolgte am 1. Oktober 1971. Der Stahlbetonbau ist vom dritten Geschoss der Tiefgarage bis zur obersten Stockwerksdecke 52 Meter und vom Niveau der Klarastraße 35 Meter hoch. Für das Hochhaus wurden 350 Tonnen Stahl und 170 Tonnen Baustahlgewebe im Beton verarbeitet. Zu dem Schmuck trugen die Gemeinden des Landkreises bei.[28] Erich Henschel stellte verschiedene Landschaften des Landkreises in Symbolen dar:

Bei den meisten seiner abstrakt gehaltenen Bilder benutzt er Symbole für den Weinbau und für die Waldwirtschaft. So stellt er innerhalb eines rechteckigen Feldes die geometrische Traube (gleiche Kreisformen) – Symbol des Weinbaus – inmitten eines dreieckigen Weinblatts dar. Als Symbole für den Schwäbisch-Fränkischen Waldberg benutzt er verschiedene, spitz zulaufende Pyramiden (Symbole für den Nadelwald) und Kreisformen den Laubwald.

Weinsberger Tal

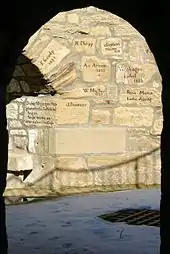

Bei dem Bild zum Weinsberger Tal symbolisiert innerhalb eines rechteckigen Feldes die geometrische Traube – Symbol des Weinbaus – inmitten eines Weinblatts den Weinbau des Weinsberger Tales, so bei der Großlage Staufen- u. Salzberg. Andere Symbole wurden für die Sehenswürdigkeiten in der Landschaft dargestellt: so für die Schwäbisch-Fränkischen Waldberge. So symbolisieren innerhalb eines rechteckigen Feldes die dargestellten spitzen Pyramiden den Nadelwald, Kreisformen den Laubwald. Links, neben dem Feld werden die Gebirgskämme der Löwensteiner Berge dargestellt. Die Burgruine Weibertreu mit dem sogenannten Steinernen Album war für den Künstler das Motiv, die verschiedenen Persönlichkeiten des Weinsberger Tales mit ihrer Signatur zu repräsentieren.

„Namen aus dem schwäbischen Dichterkreis wie Eduard Mörike, Ludwig Uhland, Wilhelm Waiblinger, Justinus Kerner und Friedrich Theodor Vischer stehen für die Geisteswelt des Weinsberger Tales. Die geometrische Traube – Symbol des Weinbaus – beweist, wie gesetzmäßig Frucht und Blatt aufgebaut sind. Dreiecke symbolisieren den Nadelwald, Kreisformen den Laubwald in der Mittelgebirgs-Landschaft der Löwensteiner Berge. Gestiftet wurde dieses Kunststoff-Relief von den Gemeinden Erlenbach, Weinsberg, Gellmersbach, Eberstadt, Hölzern, Ellhofen, Sülzbach, Willsbach, Wimmental, Grantschen, Affaltrach, Eschenau, Löwenstein, Hößlinsülz, Weiler, Eichelberg, Neulautern und Wüstenrot.“[29]

Bottwar- und Schozachtal

Als Symbole der Wirtschaft (Infrastruktur) werden die Schienen der Bottwartalbahn („Entenmörder“) durch Bänder dargestellt. Andere Symbole sind die der Landwirtschaft, wie Wein (Großlage Schozachtal, Wunnenstein) und Holz. Wie bei dem Bild zum Weinsberger Tal symbolisiert innerhalb eines rechteckigen Feldes die geometrische Traube – Symbol des Weinbaus – inmitten eines Weinblatts den Weinbau. Andere Symbole wurden für die Sehenswürdigkeiten in der Landschaft dargestellt: so für die Schwäbisch-Fränkischen Waldberge. Wie bei dem Bild zum Weinsberger Tal symbolisieren innerhalb eines rechteckigen Feldes die dargestellten spitzen Pyramiden den Nadelwald, Kreisformen den Laubwald. Neben dem Feld mit den Symbolen für die Bäume, befinden sich horizontal runde Stäbe – Symbole für das Holz.

„Wein und Holz im Bottwartal … Erich Henschel hat für seine Symbole vorwiegend Acrylglas verwendet. Im Bottwar- und Schozachtal (Bild) bestimmen Wald und Wein seit Urzeiten das Gesicht der Landschaft. Das Holz behauptet sich nach wie vor als Wirtschaftsfaktor, wie etwa auf dem Ilsfelder Holzmarkt. In neuer Zeit fügen sich die Bänder moderner Verkehrswege harmonisch in dieses Bild.“[30]

Leintal

In der Mitte steht das Symbol für die Heuchelberger Warte, die das Leintal auf einer Anhöhe dominiert. Rechts oben sind symbolhaft Schlossfassade und Steinmetzzeichen angebracht, die stellvertretend für die Adelsgeschlechter stehen, die im Leintal lebten und die Geschichte und das Bild der Landschaft prägten (Herren von Neipperg u. Ritterkanton Kraichgau). Die symbolhaften Halbkreise stehen für den guten Ackerboden, der eine Fruchtfolge über und unter der Oberfläche erlaubt. Links oben stehen für Symbole in einem rechteckigen Feld vor dunklem Hintergrund, die stellvertretend für die Waisenkinder aus dem Unterland stehen, die in der 1960 gegründeten Kinderheimat Kleingartach aufgezogen werden (heute DJHN e. V.) – die größte Jugendhilfeeinrichtung im Landkreis Heilbronn. Während bei anderen Bildern die Dreiecke als verschiedene spitz zulaufende Pyramiden und wahllose verschieden große Kreise, Symbole für die Schwäb.-Fränk. Waldberge benutzt wurden, benutzt er hier die gleich großen Dreiecke, die als Herren-Fliege, darunter gleich groß angeordnete Kreise, die wie Ohrringe angereiht sind.

„Zu den Kunstwerken von Erich Henschel im Landratsamt Heilbronn, die wir in der Reihe ‚Kunst im Landratsamt‘ veröffentlichen, gehört auch dieses dem Leintal gewidmete. Erich Henschel erläterte dieses Werk wie folgt: Der Wartturm am Heuchelberg (Mitte) überragt das Leintal auf beherrschender Höhe. Adelsgeschlechter leben hier (Schlossfassade und Steinmetzzeichen) und haben die Geschichte und das Bild dieses Landstriches geprägt. Guter Ackerboden erlaubt eine vielseitige Fruchtfolge über und unter der Oberfläche (symbolhafte Halbkreise). Waisenkinder aus dem Unterland finden Heimat und Geleit ins Leben in den Familien-Häusern ‚Kinderheimat‘ in Eppingen-Kleingartach.“[31]

Zabergäu

Als Motive wurden verschiedene Symbole verwendet, so Symbole für die Landwirtschaft, wie Wein (Großlage Heuchelberg und Stromberg) und Getreide, weiter Symbole für die Sehenswürdigkeiten des Zabergäus, wie Kulturdenkmäler, aber auch den Erlebnispark bei Cleebronn und Naturpark beim Stromberg-Heuchelberg. Als die bekannteste Persönlichkeit des Zabergäus gilt Theodor Heuss, dessen Unterschrift Motiv für Henschels Kunstwerk wurde.

„In Zabergäu dominieren Ackerbau und Weinbau; dafür hat der Künstler die Korngarbe und das Blatt mit Traubensymbol gewühlt. Die Unterschrift von Theodro Heuss dokumentiert, dass der erste Präsidendt der Bundesrepublik Deutschland in der ehemaligen Oberamtsstadt Brackenheim geboren wurde. Die kreisrunden Acrylglasscheiben stellten die topographische Schichtung der beiden Hoenzüge Heuchelberg und Stomberg (mit dem Michaelsberg als dem ältesten kultischen Mittelpunkt dieser Landschaft) dar. Die schematisierte Jupitersäule eines römischen Gutshofes bei Hausen a.d.Z. als Messingprofil zeugt vom Alter des Siedlungsgebiete. Im rechten Fels ist die Zauberwirkung der Doppeltrutsche in der vielbesuchten Altweibermühele Tripsdirttl festhealten.“[32]

Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

Zum Richtfest (28. Februar 1970) beschreiben die Stuttgarter Nachrichten den 52 Meter hohen Bau als„die städtebauliche Dominante des Wollhausplatzes“.[1][33] während die Stuttgarter Zeitung insbesondere die Kosten für Auf- und Innenausbau des Hochhauses und die Umbaukosten für den Altbau an der Klarastraße 23 bemerkt.[34] Zur Einweihung (1. Oktober 1971) beschreiben die Stuttgarter Nachrichten das Hochhaus sogar als den „längste[n] funktionsfähige[n] Heilbronner“ und als„eine neue markante städtebauliche Dominante“, der die Klarastraße und den damaligen Wollhausplatz-Bereich dominiert.[2] Die Stuttgarter Zeitung spricht in „Pompös ‚erweitert‘“ von „Pomp“ und kann das„schlichte[…] Understatement “[3] angesichts des Bauvolumens (31.000 m²) nicht nachvollziehen und führt auch Baukosten (ca. 8 Mill. DM) und Bauzeit (3 Jahre) an: „Kreistag und Landrat von Heilbronn nennen den Neubau des Heilbronner Landratsamtes mit schlichtem Understatement einen ‚Erweiterungsbau‘. Das ist er keineswegs mit seinen rund 31 000 Quadratmetern umbauten Raumes, die sich aufteilen auf drei Unterfluren – und zehn Obergeschossen samt einem Dachgeschoss, wozu noch Tiefgarage und Parkgelegenheit für insgesamt 156 Personenwagen kommen. Drei Jahre hat man nach Plänen des heilbronner Architekten Rolf Winter an dem Punkthaus gearbeitet. Der finanzielle Aufwand beläuft sich auf 7,8 Millionen Mark.[3]“

Andere

Es zählt zu den wenigen privaten Projekten der 1970er Jahre, die die großstädtische Bauweise der Stadt als Oberzentrum der Region Franken („Regionshauptstadt“)„gut veranschaulichen“ und„neue Akzente in der Stadtarchitektur“ gesetzt haben.[35]

„Die Stadt Heilbronn baut fürs Oberzentrum… Möglichkeit zur großstädtischen Bauweise. Einige private Objekte können dies gut veranschaulichen: Neue Akzente in der Stadtarchitektur setzten die Kilianspassage, das Laspa-Haus Marktplatz 13, das Model-Haus, das Fernmeldeamt, das Gebäude Paul-Göbel-Straße 1, das Shoppinghaus, das Landratsamt und die Rosenberg-Bebauung (ehemaliges Zuckerfabrikgelände).“[35]

Landratsamt, Lerchenstraße 40 (ab 1978)

Am 16. Dezember 1974 beschloss der Kreistag, das Grundstück der Firma Bruckmann für einen Neubau zu erwerben; gefolgt von dem Grundsatzbeschluss des Kreistages über die Gesamtkonzeption am 24. Februar 1975. Am 12. März 1975 wurde das Raumprogramm genehmigt und ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Die von den Architekten vorgelegten Arbeiten wurden am 30./31. Mai 1975 von einem Preisgericht unter Vorsitz des Stuttgarter Architekten Roland Ostertag in der nach Erwin Hildt benannten Hildthalle (21. März 1909) in Weinsberg bewertet. Die Entscheidung fiel schließlich am 19. August 1975, bei der zwei Preise vergeben wurden. Das Preisgericht empfahl, den Entwurf der Architektengemeinschaft Roland Meister, Lothar Braun, Albrecht Stieglitz und Erwin Glaser auszuführen. So beschloss am 15. September 1975 der Kreistag, den Auftrag an die Architekten zu vergeben. Am 26. April 1976 war der Baubeginn für den neuen Verwaltungsbau, am 15. April 1977 konnte das Richtfest gefeiert werden; im Februar 1978 wurde schließlich der Neubau fertiggestellt.[36]

„Der Dialog“ von Karl-Henning Seemann beim Landratsamt

„Der Dialog“ von Karl-Henning Seemann beim Landratsamt

Skulptur von Gunther Stilling am Parkhaus des Landratsamts

Skulptur von Gunther Stilling am Parkhaus des Landratsamts

Erweiterungsbau mit „Leuchtturm“ Oststraße/Lerchenstraße (2010)

Rhein-Neckar-Zeitung

Am 8. Juli 2010 wurde der Erweiterungsbau an der Oststraße mit dem von der Rhein-Neckar-Zeitung als „Leuchtturm“[4] beschriebene Eckturm eingeweiht.[4] Der zehnstöckige, würfelartige Turm soll laut der RNZ ein „neuer Orientierungspunkt“[5] in der Stadt sein.[5] Die Neubauten weisen dadurch laut der Rhein-Neckar-Zeitung ein „Alleinstellungsmerkmal“[6] auf:

„… Jetzt wachsen der Neubau und ein Erweiterungsbau des Landratsamts an der Heilbronner Oststraße der Stadt buchstäblich über den Kopf und so unübersehbar in die Höhe, dass sie – im Vergleich zu städtischen Bauten – in der an Hochhäusern eh sehr armen Großstadt geradezu zu einem neuen ‚Alleinstellungsmerkmal‘ werden.[6]“

Andere Der Erweiterungsbau wurde nach dem Entwurf des Berliner Architekturbüros Hascher & Jehle erbaut; der Turm bildet einen „deutlichen städtebaulichen Akzent“[37] und erhielt im Rahmen von „Kunst am Bau“ eine Beleuchtung.[37] Während am Tag die bunten Schallschutzlamellen an der Fassade in gelber und grüner Farbe dominieren, erstrahlt nachts der Turm dank einer LED-Beleuchtung in blauer und grüner Farbe „wie ein Leuchtturm“.[5][38]

Literatur

- Günther Cordes: Vom engen Rathausbau zum großzügigen Hochhaus. Die Amtsgebäude des Kreises Heilbronn in 170 Jahren. In: Heilbronner Stimme. 1. Oktober 1971, S. 14–15.

- Landkreis Heilbronn (Hrsg.): Das neue Landratsamt in Heilbronn. Amtsgebäude in zwei Jahrhunderten – Zeugen der Kreisgeschichte. Röck-Druck, Weinsberg 1978 (Herausgegeben zur Fertigstellung des neuen Landratsamtes in Heilbronn im Mai 1978).

Einzelnachweise

- Neue Heilbronner Kreisverwaltung als städtebauliche Dominante. Landrat will noch 1970 einziehen. Richtfest am Erweiterungsbau der Kreisverwaltung in Heilbronn. In: Stuttgarter Nachrichten. 28. Februar 1970.

- Der längste Heilbronner. Heute erhält die Unterlandmetropole ein neues Landratsamt. In: Stuttgarter Nachrichten. 1. Oktober 1971: „Der längste Heilbronner. Heute erhält die Unterlandmetropole ein neues Landratsamt… Heilbronn hat eine neue markante städtebauliche Dominante erhalten. Am heutigen Freitag wird im Beisein von Innenminister Walter Krause, Regierungspräsident Friedrich Roemer und anderer Prominenz der Erweiterungsbau des Heilbronner Landratsamts offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der ‚längste funktionsfähige Heilbronner‘ leitet in der Klarastraße die bauliche Umstrukturierung des Wollhausplatz-Bereiches ein. Das achtgeschossige Bürohaus in betont horizontaler Gliederung ist ein Werk des Heilbronner Architekten Rolf Winter. Es kostet knapp acht Millionen Mark … Das Erweiterungsgebäude ist bis zur oberen Stockwerksdecke 52 und vom Niveau der Klarastraße 35 Meter hoch. Für die mit 350 Tonnen Stahl und 170 Tonnen Baustahlgewebe verstärkten Fundamente, Stützen, Decken und Wände mussten 6000 Kubikmeter Beton verarbeitet werden. Die Baulichkeiten gliedern sich in vier Hauptteile: ein dreigeschossiges Parkhaus im Untergeschoss mit insgesamt rund 170 Abstellplätzen, ein Sockelgeschoss mit der Eingangshalle in Verbindung mit dem vorgezogenen Zwischengeschoss, das die organische Anbindung der Baumassen an bestehende niedere Gebäude des Parkweges herstellen soll; ein achtgeschossiges Bürohaus und ein Treppenhaus mit der vertikalen Verbindung zwischen Alt- und Neubau: sämtliche Bauteile sind ihrem Großformen bewusst einfach gestaltet worden. Durch Sicht- beziehungsweise Waschbetonflächen mit dunkel eloxierten Fensterbänken sowie durch die starke Profilierung der Fassade mittels vorgehängten Fertigteilen wirkt der Gebäudekomplex jedoch aufgelockert.“

- cam: Pompös „erweitert“. In: Stuttgarter Zeitung. 1. Oktober 1971.

- Rudi Fritz: Wie ein Leuchtturm mitten in der Stadt. Das neue Landratsamt des Landkreises Heilbronn wird heute offiziell eingeweiht. In: Rhein-Neckar-Zeitung. 8. Juli 2010, S. 8.

- Hans Georg Frank: Mehr Platz mit 40 Meter hohem Turm. Erweiterungsbau des Landratsamts wird am Donnerstag eingeweiht – 25,75 Millionen Euro in den Neubau investiert. In: Rhein-Neckar-Zeitung. 3. Juli 2010, S. 10.

- Rudi Fritz: Wie ein Leuchtturm mitten in der Stadt. Das neue Landratsamt des Landkreises Heilbronn wird heute offiziell eingeweiht. In: Rhein-Neckar-Zeitung. 23. März 2009, S. 12.

- Archivrat Dr. Günther Cordes: Vom engen Rathausbau zum großzügigen Hochhaus. Die Amtsgebäude des Kreises Heilbronn in 170 Jahren. In: Heilbronner Stimme. 1. Oktober 1971, S. 14–15.

- Marianne Dumitrache, Simon M. Haag: Archäologischer Stadtkataster Baden-Württemberg. Band 8: Heilbronn. Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2001, ISBN 3-927714-51-8, S. 103, Nr. 44

- Helmut Schmolz: Heilbronn. In: Historischer Atlas von Baden-Württemberg – Erläuterungen. Beiwort zur Karte IV, 8:Grundrisse mittelalterlicher Städte III, Stuttgart 1976, 10 Nr. 16

- Helmut Schmolz und Hubert Weckbach: Heilbronn. Geschichte und Leben einer Stadt in Bildern, Weißenhorn 1971, 103 f. Nr. 298 f.

- Helmut Schmolz, Hubert Weckbach: Heilbronn mit Böckingen, Neckargartach, Sontheim. Die alte Stadt in Wort und Bild. Weißenhorn 1966 (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 14). Nr. 17.

- Helmut Schmolz, Hubert Weckbach: Heilbronn: Die alte Stadt in Wort und Bild, Band 2, Weißenhorn 1967 (Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 15). Nr. 10,13

- Christhard Schrenk, Hubert Weckbach, Susanne Schlösser: Von Helibrunna nach Heilbronn. Eine Stadtgeschichte (= Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 36). Theiss, Stuttgart 1998, ISBN 3-8062-1333-X, S. 41, 79.

- Beschreibung des Oberamts Heilbronn (Herausgegeben v. Statistisch-Topographischen Bureau), Stuttgart 1865, S. 175

- Beschreibung des Oberamts Heilbronn. Kohlhammer, Stuttgart 1901/1903, S. 41

- Wolfram Angerbauer: Die Amtsgebäude des früheren Oberamts Heilbronn. In:Schwaben u. Franken 24/4, April 1978, 3 f.

- Maximilian Müller: Wegweiser für die Stadt Heilbronn, Heilbronn 1836, S. 31.

- Ludwigsburg, Staatsarchiv D 39 Bü 48

- Ludwigsburg, Staatsarchiv F 56 Bü 275

- Klarissenkloster Heilbronn in der Datenbank Klöster in Baden-Württemberg des Landesarchivs Baden-Württemberg

- Landkreis Heilbronn (Hrsg.): Das neue Landratsamt in Heilbronn. Amtsgebäude in zwei Jahrhunderten – Zeugen der Kreisgeschichte. Röck-Druck, Weinsberg 1978, S. 24 (Herausgegeben zur Fertigstellung des neuen Landratsamtes in Heilbronn im Mai 1978).

- Renz/Schlösser: Chronik Heilbronn … 1952–1957, S. 137.

- ib: Gebäudekomplex auf historischem Platz. Richtfest des Baus der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Stuttgart an der Klarastraße. In: Heilbronner Stimme. 14. November 1964, S. 11.

- Landkreis Heilbronn (Hrsg.): Das neue Landratsamt in Heilbronn. Amtsgebäude in zwei Jahrhunderten – Zeugen der Kreisgeschichte. Röck-Druck, Weinsberg 1978, S. 26, 27 (Herausgegeben zur Fertigstellung des neuen Landratsamtes in Heilbronn im Mai 1978).

- Renz/Schlösser: Chronik Heilbronn…1945–1951. S. 259f.

- Lattner/Hennze: Stille Zeitzeugen. 500 Jahre Heilbronner Architektur, S. 121

- Friedrich Dürr: Chronik der Stadt Heilbronn. Band 3. Heilbronn Stadtarchiv, 1986, S. 146.

- cam: Kunst-Veranlagung in Heilbronn. In: Stuttgarter Zeitung. 14. April 1971: „Kunst-Veranlagung in Heilbronn. Jeder der rund 200 000 Einwohner des Landkreises Heilbronn wird Mäzen für den Büroneubau der Kreisverwaltung in der Heilbronner Klarastraße werden. An dem mit einem Aufwand von rund acht Millionen Mark erbauten Verwaltungsgebäude fehlt noch ein Außenschmuck. Die Gemeinden wollen die Verzierung durch eine Umlage finanzieren…“

- Landschafts-Symbole im Landratsamt. In: Heilbronner Stimme. 24. August 1973, S. 19.

- Wein und Holz im Bottwartal. In: Heilbronner Stimme. 7. August 1973, S. 14.

- Kunst im Landratsamt. In: Heilbronner Stimme. 20. August 1973, S. 13.

- Kunst im Landratsamt. Symbole der Landschaften des Unterlandes. Erich Henschel aus Hirschweiler gestaltete Wandflächen im Treppenhaus des Langen Otto. Spende der Gemeinden des alten Kreises / Kunststoffe als Gestaltungsmittel / Am Bauhausstil orientiert. In: Heilbronner Stimme. 30. Juli 1973, S. 17.

- Neue Heilbronner Kreisverwaltung als städtebauliche Dominante. Landrat will noch 1970 einziehen. Richtfest am Erweiterungsbau der Kreisverwaltung in Heilbronn. In: Stuttgarter Nachrichten. 28. Februar 1970: „Die Kreisverwaltung Heilbronn wird noch bis Ende 1970 aus ihrer räumlichen Enge befreit werden. Landrat Otto Widmaier hofft, dass der Erweiterungsbau an der Klarastraße noch in diesem Jahr bezogen werden kann. Gestern wurde am Neubau allerdings erst Richtfest gefeiert. Das Gebäude ist 52 Meter hoch. Allein der Rohbau kostet über drei Millionen Mark. Am Erweiterungsbau des Landratsamts Heilbronn an der Klarastraße wurde am Freitag Richtfest gefeiert. Mit seinen drei Tiefgaragendecks und den acht Bürogeschossen ist das von Architekten Rolf Winter geplante und am 23. Juni 1968 begonnene Bauwerk jetzt die städtebauliche Dominante des Wollhausplatzes … Der Neubau, das vom dritten Geschoss der Tiefgarage bis zur obersten Stockwerksdecke 52 Meter hoch ist, wurde als Stahlbetonbau ausgeführt …“

- Landratsamt steht im Rohbau. In: Stuttgarter Zeitung. 28. Februar 1970: „Landratsamt steht im Rohbau. Am neuen Gebäude des Landratsamtes Heilbronn ist Richtfest gefeiert worden. Das samt Tiefgaragen elf Stockwerke umfassende Bauwerk hat bisher 3,2 Millionen Mark gekostet. Für den Innenausbau, der noch in diesem Jahr vollendet werden soll, sind weitere 3,5 Millionen Mark vorgesehen. Dazu kommen noch die Kosten für den Umbau des seitherigen Landratsamtes, neben dem der Neubau errichtet worden ist.“

- Werner Föll: Die Stadt Heilbronn baut fürs Oberzentrum. In: Chronik der Stadt Heilbronn (= Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Heilbronn. Band 38). Band X: 1970–1974. Stadtarchiv Heilbronn, Heilbronn 1999, ISBN 3-928990-68-3, S. XXXI–XXXII (Einleitung).

- Landkreis Heilbronn (Hrsg.): Das neue Landratsamt in Heilbronn. Amtsgebäude in zwei Jahrhunderten – Zeugen der Kreisgeschichte. Röck-Druck, Weinsberg 1978, S. 44, 54 (Herausgegeben zur Fertigstellung des neuen Landratsamtes in Heilbronn im Mai 1978).

- Herbert Kaletta: Blickfang in Blau und Grün. Turm des Landratsamts bekommt LED-Beleuchtung. In: Heilbronner Stimme. 2. Oktober 2008, S. 37.

- Herbert Kaletta, Adrian Hoffmann: Blaues Ufo über Heilbronn. In: Heilbronner Stimme. 21. Dezember 2009 (stimme.de [abgerufen am 22. November 2010]).