Fettmilch-Aufstand

Der Fettmilch-Aufstand (auch „Fedtmilch-Aufstand“[1]) des Jahres 1614 war eine von dem Lebkuchenbäcker Vinzenz Fettmilch angeführte judenfeindliche Revolte in der Reichsstadt Frankfurt am Main. Der Aufstand der Zünfte richtete sich ursprünglich gegen die Misswirtschaft des von Patriziern dominierten Rats der Stadt, artete aber in die Plünderung der Judengasse und die Vertreibung aller Frankfurter Juden aus. Er wurde schließlich mit Hilfe des Kaisers, der Landgrafschaft Hessen-Kassel und des Kurfürstentums Mainz niedergeschlagen.

Die Vorgeschichte

Der Aufstand hatte seine Ursache in der Verfestigung des patrizischen Regiments in Frankfurt am Ende des 16. Jahrhunderts sowie im Unmut der Bürger über die Misswirtschaft des Rats und die geringen Einwirkungsmöglichkeiten der Zünfte auf die Politik der Freien Reichsstadt. Die politischen Forderungen der Zünfte waren von Beginn an mit judenfeindlichen Ressentiments verbunden.

Ausbruch der Unruhen

Die Unruhen nahmen ihren Anfang am 9. Juni 1612, als Bürger und Zunftmeister vor der Wahl des neuen Kaisers Matthias vom Rat die früher bei solchen Gelegenheiten übliche öffentliche Verlesung der Privilegien der Stadt verlangten. Zuletzt war dies 36 Jahre zuvor, anlässlich der Wahl Rudolfs II. geschehen. Der Rat lehnte das Verlangen der Bürger ab, so dass Gerüchte aufkamen, er wolle ihnen das Wissen um kaiserlich verbriefte Abgabenbefreiungen vorenthalten.

Darüber hinaus forderten die Bürger ein verstärktes Mitspracherecht der Zünfte im Stadtregiment. Der 42-köpfige Rat wurde von den 24 Mitgliedern aus den Patrizierfamilien dominiert, die der Gesellschaft Alten Limpurg angehörten. Dies war derjenige Teil des Frankfurter Patriziats, der sich am Lebensstil des Adels orientierte und nicht mehr von Fernhandel und Geldgeschäften, sondern von Einkünften aus Grundbesitz lebte. Ihm stand die Gesellschaft Zum Frauenstein gegenüber, in der sich die Großkaufleute der Stadt zusammengeschlossen hatten. Sie teilten sich die übrigen 18 Ratssitze mit den Vertretern der Handwerkszünfte. Diese Sitzverteilung war festgelegt. Zudem wurde der Rat nicht von allen Bürgern bestimmt, sondern wählte bei Ausscheiden oder Tod eines Mitglieds selbst dessen Nachfolger.

Außer einer stärkeren Repräsentation verlangten die Zunftmeister 1612 die Einrichtung eines öffentlichen Kornmarkts in Frankfurt, um niedrigere Getreidepreise durchsetzen zu können, sowie eine Senkung der von den Frankfurter Juden angeblich geforderten Wucherzinsen von 12 auf 6 Prozent. (Tatsächlich nahmen jüdische und christliche Bankiers in Frankfurt etwa die gleichen Zinssätze.) Auch die Zahl der Bewohner der Judengasse sollte begrenzt werden. Dazu kamen Forderungen der Reformierten, die die bürgerliche Gleichstellung im lutherischen Frankfurt verlangten und sich später in großer Zahl dem Aufstand anschließen sollten. Zu diesen konkreten, aber sehr unterschiedlichen Forderungen kam ein allgemeiner, seit Jahrzehnten aufgestauter Unmut über das als selbstherrlich empfundene Regiment des Rats, der die Bürger in einigen öffentlichen Verlautbarungen als „Untertanen“ bezeichnet hatte.

Für die judenfeindliche Wendung, die der Aufstand schließlich nahm, waren unter anderem Kaufleute, Handwerksmeister und andere Schuldner von Geldverleihern aus der Judengasse verantwortlich. Sie hofften, zusammen mit ihren Gläubigern auch ihre Verpflichtungen ihnen gegenüber loszuwerden.

Brüchiger Kompromiss: Der Bürgervertrag

Im Streit um die Verlesung der Privilegien wurde der Krämer und Lebkuchenbäcker Vinzenz Fettmilch, der seit 1593 Bürger der Stadt war, zum Wortführer der Zunftmeister. Sie wandten sich zunächst an die Kurfürsten oder deren Stellvertreter, die sich zur Kaiserwahl in Frankfurt aufhielten und schließlich an den neuen Kaiser selbst, als Matthias zu seiner Krönung nach Frankfurt kam. Sowohl die Kurfürsten als auch der Kaiser lehnten eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Frankfurts zunächst ab. Als die Zünfte daraufhin aber einen Ausschuss bildeten, der mit dem Rat verhandeln sollte, setzte Matthias eine Schlichtungskommission ein.

In dieser Kommission wiederum, die von den benachbarten Landesfürsten, dem Kurfürsten von Mainz und dem Landgrafen von Hessen gestellt wurde, sahen die Patrizier eine Gefährdung des Status der Freien Reichsstadt. Darüber hinaus befürchteten sie negative Auswirkungen der innerstädtischen Unruhen auf die Frankfurter Messe. Nürnberg und andere Handelsstädte hatten beim Frankfurter Magistrat bereits anfragen lassen, ob er die Sicherheit der fremden Kaufleute gewährleisten könne. Daher willigte der Rat am 21. Dezember 1612 in einen Bürgervertrag ein. Diese neue städtische Verfassung, die im Wesentlichen bis 1806 in Kraft blieb, sah eine Erweiterung des Rats um 18 Mitglieder vor, sowie einen Neuner-Ausschuss der Zünfte, der das Recht besaß, die Rechnungsbücher der Stadt zu prüfen. Der so erweiterte Rat wählte 1614 den Aufständischen Nicolaus Weitz zum Stadtschultheiß.

Erneute Verschärfung der Lage

Bei dieser Prüfung stellte sich 1613 heraus, dass Frankfurt hoch verschuldet war und der Rat unter anderem Mittel verschwendet hatte, die der Armen- und Krankenfürsorge hätten dienen sollen. Strafgelder hatten die Steuereinnehmer zum eigenen Nutzen veruntreut. Zudem wurde bekannt, dass der Patrizier Johann Friedrich Faust von Aschaffenburg die Bestätigung des Bürgervertrags durch den Kaiser zu hintertreiben versuchte.

Ein weiterer Konflikt betraf die so genannte „Judenstättigkeit“, die Verordnung, die das Leben der Juden in Frankfurt regelte. Das Schutzgeld, das die Juden nach dieser Verordnung zu zahlen hatten, war nicht an die Stadtkasse gegangen, sondern unter den Ratsmitgliedern aufgeteilt worden. Um zu verhindern, dass die Unrechtmäßigkeit dieses Vorgehens publik würde, ließ der Rat Neudrucke der „Judenstättigkeit“ konfiszieren. Gleichzeitig kamen Gerüchte auf, die Juden machten mit den Patriziern gemeinsame Sache. Vinzenz Fettmilch veröffentlichte schließlich die Urkunde, mit der Kaiser Karl IV. 1349 seine Herrschaftsrechte über die jüdischen Einwohner Frankfurts an die Stadt abgetreten hatte. Darin fand sich der verhängnisvolle Satz, dass der Kaiser die Stadt nicht dafür zur Verantwortung ziehen werde, falls die Juden „von Todes wegen abgingen oder verdürben oder erschlagen würden“. Dies verstanden viele als Freibrief für ein Pogrom.

Der Aufstand

Als die enorme Verschuldung Frankfurts – 9½ Tonnen Goldgulden – öffentlich wurde, stürmte eine Menge am 6. Mai 1613 den Römer, das Frankfurter Rathaus, und erzwang die Herausgabe der Schlüssel zur Stadtkasse an den Neuner-Ausschuss der Zünfte. In den folgenden Monaten konnte der Rat nur so viel Geld ausgeben, wie der Ausschuss ihm bewilligte. Aufgrund der beiderseitigen Verletzungen des gerade erst beschlossenen Bürgervertrags setzte sich der Kaiser erneut für einen Kompromiss ein. Am 15. Januar 1614 unterzeichneten beide Parteien einen neuen Vertrag.

Absetzung des Rates und Androhung der Reichsacht

Da der Rat aber weiterhin keine Belege für den Verbleib der 9½ Tonnen Goldgulden beibringen konnte, setzte sich unter den Zünften der radikale Flügel unter Vinzenz Fettmilch durch. Am 5. Mai 1614 ließ er die Stadttore von seinen Anhängern besetzen, den alten Rat für abgesetzt erklären und seine Mitglieder im Römer verhaften. Der Ältere Bürgermeister Johann Hartmann Beyer, einer der 18 aufgrund des Bürgervertrages neu berufenen Ratsherren, verhandelte mit den Aufrührern und unterzeichnete am 19. Mai 1614 gemeinsam mit Fettmilch die Rücktrittsurkunde des Rates. Aber schon zwei Monate später, am 26. Juli, erschien ein kaiserlicher Herold in der Stadt, der die Wiedereinsetzung des Rats forderte. Als dem nicht Folge geleistet wurde, ließ der Kaiser am 22. August jedem Frankfurter die Reichsacht androhen, der nicht bereit war, sich durch Eid seinem Befehl zu unterwerfen.

Die Plünderung der Judengasse

Die Aufständischen, die sich lange der Unterstützung des Kaisers sicher gewähnt hatten, richteten ihre Wut nun gegen das schwächste Glied in der Kette ihrer vermeintlichen Gegner. Am 22. August zog eine Menge von Handwerksgesellen mit dem Ruf „Gebt uns Arbeit und Brot“ durch die Stadt. Gegen Mittag stürmten die mittlerweile betrunkenen Gesellen die Frankfurter Judengasse, die ein abgeschlossenes Ghetto am östlichen Stadtrand bildete. Sie war von Mauern umgeben und nur über drei Tore zugänglich.

Bei den Kämpfen kamen ein Angreifer und zwei jüdische Verteidiger der Gasse ums Leben. Die Juden flohen schließlich auf den angrenzenden Friedhof oder in den christlichen Teil der Stadt, wo viele von Frankfurter Bürgern versteckt wurden. Mittlerweile plünderte der aufständische Mob die Judengasse, bis er gegen Mitternacht von der Frankfurter Bürgerwehr vertrieben wurde. Bei der Plünderung waren Schäden im Wert von 170.000 Gulden entstanden.

Vinzenz Fettmilch selbst scheint an der Plünderung nicht beteiligt gewesen zu sein. In seinem späteren Prozess behauptete er, diese sei gegen seinen Willen erfolgt. Möglicherweise hatte er kurzfristig die Kontrolle über seine Anhänger verloren. Für Versuche Fettmilchs, die Ausschreitungen zu unterbinden, konnten aber keine überzeugenden Beweise beigebracht werden. Tatsache ist dagegen, dass er am nächsten Tag die Vertreibung aller Juden aus Frankfurt erzwang. Die meisten von ihnen suchten in den kurmainzischen und hessischen Nachbarstädten Höchst und Hanau Zuflucht.

Das Ende Fettmilchs

Die judenfeindlichen Exzesse und der damit heraufbeschworene Konflikt mit dem Kaiser ließen Fettmilchs Ansehen nun rasch sinken; immer mehr seiner Anhänger wandten sich von ihm ab. Am 28. Oktober 1614 verkündete ein kaiserlicher Herold am Römer, dass die Reichsacht über Fettmilch sowie über den Schreiner Konrad Gerngroß und den Schneider Konrad Schopp verhängt worden sei, die als Rädelsführer der Rebellion galten. Erst am 27. November wagte es der Schöffe Johann Martin Baur, den bis dahin mächtigsten Mann der Stadt zu verhaften. In der Folge wurden noch vier weitere Frankfurter in die Acht erklärt, darunter der Sachsenhäuser Seidenfärber Georg Ebel.

In einem langwierigen Prozess, der sich fast das ganze Jahr 1615 hinzog, wurden Fettmilch und insgesamt 38 Mitangeklagte nicht direkt wegen der Ausschreitungen gegen die Juden verurteilt, sondern wegen Majestätsverbrechen, da sie die Befehle des Kaisers missachtet hatten. Über sieben von ihnen wurde das Todesurteil verhängt, das am 28. Februar 1616 auf dem Frankfurter Roßmarkt vollstreckt wurde.[2] Vor der Enthauptung schlug man ihnen die Schwurfinger ab, Fettmilch wurde darüber hinaus nach seiner Hinrichtung gevierteilt. Die Köpfe von Fettmilch, Gerngroß, Schopp und Ebel wurden am Frankfurter Brückenturm aufgespießt, wo zur Zeit Goethes wenigstens noch einer von ihnen zu sehen war. Goethe berichtet darüber in Dichtung und Wahrheit:

„Unter den altertümlichen Resten war mir, von Kindheit an, der auf dem Brückenturm aufgesteckte Schädel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, der von dreien oder vieren, wie die leeren eisernen Spitzen auswiesen, seit 1616 sich durch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt zurückkehrte, hatte man den Turm vor sich, und der Schädel fiel ins Auge.“[3]

Fettmilchs Haus in der Töngesgasse wurde abgerissen und an seiner Stelle eine Schandsäule aufgerichtet, die in deutscher und lateinischer Sprache seine Verbrechen festhielt.

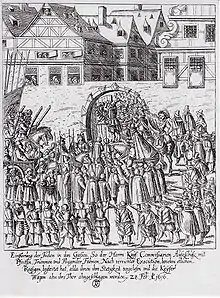

Nach den Hinrichtungen, die sich mit dem Verlesen der Urteile über mehrere Stunden hinzogen, wurde ein kaiserliches Mandat verkündet, das die Wiedereinsetzung der im August 1614 verjagten Juden in ihre alten Rechte gebot. Noch am selben Tag wurden die Juden, die bis dahin überwiegend in Höchst und Hanau Zuflucht gefunden hatten, in einer feierlichen Prozession in die Judengasse zurückgeführt. An deren Tor wurde ein Reichsadler angebracht mit der Umschrift „Römisch kaiserlicher Majestät und des heiligen Reiches Schutz“.

Folgen des Aufstands

Mit kaiserlicher Unterstützung setzte der alte, von der Gesellschaft Alten Limpurg beherrschte Rat seine Ziele weitgehend durch. Die Zahl der Ratsmitglieder aus dieser Gesellschaft wurde zwar auf 14 begrenzt, alle Klagen der Bürgerschaft gegen den alten Rat jedoch abgewiesen. Das Gewicht im Rat verschob sich leicht zugunsten der Kaufleute der Gesellschaft Zum Frauenstein.

Während das kaufmännische Element im Stadtregiment also leicht gestärkt wurde, ging der Einfluss der Handwerker noch weiter zurück. Die Zünfte mussten eine Geldstrafe von 100.000 Gulden an den Kaiser zahlen und wurden aufgelöst. Die Gewerbeaufsicht lag künftig direkt beim Rat. Neun an den Ausschreitungen beteiligte Frankfurter Bürger wurden für immer, 23 zeitlich befristet aus der Stadt verbannt. Mehr als 2.000 Bürger hatten Geldbußen zu zahlen.

Erst mehr als 100 Jahre später gelang es der Frankfurter Bürgerschaft auf friedlichem Weg, die Rechte zu erhalten, die sie im fehlgeleiteten Fettmilch-Aufstand verspielt hatte. Mit Unterstützung des Kaisers wurde 1726 der Neuner-Ausschuss wieder eingeführt, der durch die Kontrolle der Finanzen die schlimmsten Missstände des patrizischen Stadtregiments abstellte.

Die Juden sollten für sämtliche Sachschäden aus der Stadtkasse entschädigt werden, erhielten das Geld aber nie. Und obwohl Opfer des Aufstands, wurden auch sie weitgehend den alten Restriktionen unterworfen. Die neue „Judenstättigkeit“ für Frankfurt, die von den kaiserlichen Kommissaren aus Hessen und Kurmainz erlassen wurde, bestimmte, dass die Zahl der jüdischen Familien in Frankfurt auf 500 beschränkt bleiben sollte. Jährlich durften nur 12 jüdische Paare heiraten, während Christen für eine Heiratserlaubnis dem Schatzamt nur genügend Vermögen nachweisen mussten. Wirtschaftlich wurden die Juden weitgehend den christlichen Beisassen gleichgestellt; wie diese durften sie keine offenen Läden halten, keinen Kleinhandel in der Stadt betreiben, keine Geschäftsgemeinschaft mit Bürgern eingehen und keinen Grundbesitz erwerben, alles Einschränkungen, deren Wurzeln weit ins Mittelalter zurückreichten. Neu in der Stättigkeit war, dass den Juden nun der Großhandel ausdrücklich gestattet war, etwa der mit Pfandgütern wie Korn, Wein und Spezereien oder der Fernhandel mit Tuch, Seide und Textilien. Vermutlich stärkte der Kaiser die wirtschaftliche Stellung der Juden, um ein Gegengewicht zu den christlichen Kaufmannsfamilien zu schaffen, die nach der Entmachtung der Zünfte nun in Frankfurt herrschten. Das Ghetto der Judengasse bestand in Frankfurt jedoch weiter bis in die napoleonische Zeit.

Den Jahrestag ihrer feierlichen Rückführung begeht die jüdische Gemeinde alljährlich am 20. Adar des jüdischen Kalenders mit dem Freudenfest Purim Vinz. Sein Name erinnert ebenso an den Vornamen Fettmilchs wie das von Elchanan Bar Abraham um 1648 veröffentlichte Lied Megillas Vintz (auch: Vintz Hans Lied), das zu diesem Anlass bis ins 20. Jahrhundert gesungen wurde. Es hatte einen hebräischen, jiddischen und deutschen Text; seine Melodie war die des deutschen Marschs „Die Schlacht von Pavia“. Das vielstrophige Lied ist bis heute eine wichtige Quelle für die Ereignisse des Fettmilch-Aufstands.[4][5]

Literatur

Zeitgenössische Quellen:

- Joseph Hahn (genannt Juspa): Josif Ometz. Frankfurt am Main (Hahn war Chronist der Frankfurter Jüdischen Gemeinde zur Zeit des Fettmilch-Aufstandes).

- Nahmann Puch: ohne Titel Frankfurt am Main oder Hanau 1616. Ed. Bobzin, Hermann Süß: Sammlung Wagenseil, Harald Fischer Verlag, Erlangen 1996, ISBN 3-89131-227-X (ein jiddisches Lied zum Fettmilch-Aufstand und den Konsequenzen für die jüdische Gemeinde).

- Horst Karasek: Der Fedtmilch-Aufstand oder wie die Frankfurter 1612/14 ihrem Rat einheizten (= Wagenbachs Taschenbücherei, Band 58), Wagenbach, Berlin 1979, ISBN 3-8031-2058-6.

Moderne wissenschaftliche Literatur:

- Wolfgang Benz: Handbuch der Antisemitismus, Band 4: Ereignisse, Dekrete, Kontroversen, de Gruyter, Berlin / Boston 2011, ISBN 978-3-598-24076-8, S. 132–134.

- Friedrich Bothe: Frankfurts wirtschaftlich-soziale Entwicklung vor dem Dreißigjährigen Kriege und der Fettmilchaufstand (1612–1616). Teil II.: Statistische Bearbeitungen und urkundliche Belege (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Stadt Frankfurt, Band 7). Baer, Frankfurt am Main 1920.

- Robert Brandt, Olaf Cunitz, Jan Ermel, Michael Graf: Der Fettmilch-Aufstand. Bürgerunruhen und Judenfeindschaft in Frankfurt am Main 1612–1616. Frankfurt am Main 1996, DNB 953714098 (Katalog zum Ausstellungsprojekt des Historischen Museums Frankfurt).

- Christopher R. Friedrichs: Politics or Pogrom? The Fettmilch Uprising in German and Jewish History. In: Central European History. 19, Cambridge University Press, Cambridge 1986, ISSN 0008-9389, S. 186–228.

- Markus Huth: Der Frankfurter „Fettmilchaufstand“. Untersuchungen zu den Frankfurter Unruhen 1612–1616. Studienarbeit, Grin-Verlag 2005, ISBN 978-3-640-34512-0.

- Rainer Koch: 1612–1616. Der Fettmilchaufstand. Sozialer Sprengstoff in der Bürgerschaft. In: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst (AFGK). 63, Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt 1997, ISSN 0341-8324, S. 59–79.

- Isidor Kracauer: Die Juden Frankfurts im Fettmilch'schen Aufstand 1612–1618. In: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Braunschweig 1890, Heft 2, S. 127–169; Heft 3, S. 319–365 und 1892, Heft 1, S. 1–26.

- Matthias Meyn: Die Reichsstadt Frankfurt vor dem Bürgeraufstand von 1612 bis 1614. Struktur und Krise (= Studien zur Frankfurter Geschichte, Band 15). Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1980, ISBN 3-7829-0235-1 (Dissertation Universität Bochum 1976, 256 Seiten).

- Jutta Rolfes: Die Juden in der Reichsstadt Frankfurt am Main zur Zeit des Fettmilch-Aufstandes 1612–1616. In: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst (AFGK). 63, Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt am Main 1997, ISSN 0341-8324, S. 223–237.

- Heidi Stern: Die Vertreibung der Frankfurter und Wormser Juden im frühen 17. Jahrhundert aus der Sicht des Zeitzeugen Nahman Puch. Edition und Kommentar eines jiddischen Lieds. In: Ashraf Noor (Hrsg.): Naharaim 3, 2009, Bd. 1. De Gruyter: Berlin, New York, S. 1–53.

- Rivka Ulmer: Turmoil, Trauma, and Triumph. The Fettmilch Uprising in Frankfurt am Main (1612–1616) According to Megillas Vintz. A Critical Edition of the Yiddish and Hebrew Text Including an English Translation (= Judentum und Umwelt – Realms of Judaism. Band 72). Lang, Bern / Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-631-36957-3.

- Turniansky, Chava, The Events in Frankfurt am Main (1612–1616) in Megillas Vints and in an Unknown Yiddish 'Historical' Song, Michael Graetz (Ed.), Schöpferische Momente des europäischen Judentums in der frühen Neuzeit, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg 2000, pp. 121–137.

Adaptionen

Film

- Revolution in Frankfurt, Fernsehspiel, BR Deutschland 1979, Buch: Heinrich Leippe, Regie: Fritz Umgelter, mit Günter Strack, Joost Siedhoff, Richard Münch u. a.

Literatur

- Das verschwundene Gold, historischer Roman, acabus 2021, der deutschen Autorin Astrid Keim

Weblinks

- Literatur über Fettmilch-Aufstand nach Stichwort nach GND In: Hessische Bibliographie

- Fettmilch-Aufstand. Museum Judengasse, 8. Januar 2002.

- Stefan Mannes: Vergleich des Fettmilch-Aufstandes mit ähnlichen Unruhen in Aachen. In: student-online.net. 1994 (Diese Freiburger Proseminararbeit nutzt bei der Datumsangabe den im 17. Jahrhundert in Frankfurt noch geltenden Julianischen Kalender; daher die Abweichungen vom Wikipedia-Artikel).

- J. Kracauer: Die Juden Frankfurts im Fettmilch’schen Aufstand 1612–1618. In: Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland

- Die Juden Frankfurts im Fettmilch’schen Aufstand 1612–1618: Teil 1. (pdf, 12,7 MB) 1890, S. 127–169.

- Die Juden Frankfurts im Fettmilch’schen Aufstand 1612–1618: Teil 2. (pdf, 13,3 MB) 1890, S. 319–365.

- Die Juden Frankfurts im Fettmilch’schen Aufstand 1612–1618: Teil 3. (pdf, 8,5 MB) 1892, S. 1–26.

Einzelnachweise

- Horst Karasek: Der Fedtmilch-Aufstand oder wie die Frankfurter 1612/14 ihrem Rat einheizten (= Wagenbachs Taschenbücherei, Band 58), Wagenbach, Berlin 1979, ISBN 3-8031-2058-6 und Wolfgang Benz: Handbuch des Antisemitismus, Band 4: Ereignisse, Dekrete, Kontroversen, de Gruyter, Berlin / Boston 2011, ISBN 978-3-598-24076-8, S. 132–134.

- Lothar Gall (Hrsg.): FFM 1200. Traditionen und Perspektiven einer Stadt. Thorbecke. Sigmaringen 1994, ISBN 3-7995-1203-9, S. 127.

- Johann Wolfgang von Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Erster Teil, 4. Buch. In: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich Trunz. Hamburg 1948 ff: Christian Wegener. Band 9, S. 148f. (Online)

- Josef Benjamin Levy: Das Vincenz-Lied. (PDF) Musikverlage Ulrich Greve, 2020, abgerufen am 2. Januar 2021.

- Ensemble „Simkhat Hanefesh“: „Purim Vinz“, die Frankfurter Juden und der Fettmilch-Aufstand 1614: Das Vintz Hans Lied. (Video auf YouTube, 1:56 Minuten) Jüdisches Museum Frankfurt, 24. Februar 2017.