Festungskrieg (1813)

Der Festungskrieg des Jahres 1813 umfasst alle kriegerischen Ereignisse des Jahres 1813 um diejenigen Festungen in Europa außerhalb Frankreichs, die noch von französischen Truppen besetzt waren. Diese Ereignisse standen im Zusammenhang mit den Feldzügen der Befreiungskriege oder waren unmittelbare Folgen dieser Feldzüge.

Frühjahrsfeldzug 1813

Lüneburg – Möckern – Halle – Großgörschen – Gersdorf – Bautzen – Reichenbach – Nettelnburg – Haynau – Luckau

Herbstfeldzug 1813

Großbeeren – Katzbach – Dresden – Hagelberg – Kulm – Dennewitz – Göhrde – Altenburg – Wittenberg – Wartenburg – Liebertwolkwitz – Leipzig – Torgau – Hanau – Hochheim – Danzig

Winterfeldzug 1814

Épinal – Colombey – Brienne – La Rothière – Champaubert – Montmirail – Château-Thierry – Vauchamps – Mormant – Montereau – Bar-sur-Aube – Soissons – Craonne – Laon – Reims – Arcis-sur-Aube – Fère-Champenoise – Saint-Dizier – Claye – Paris

Sommerfeldzug von 1815

Quatre-Bras – Ligny – Waterloo – Wavre – Paris

Nach dem Rückzug der napoleonischen Armee aus dem Russlandfeldzug zum Ende des Jahres 1812 waren die von französischen Truppen besetzten Festungen östlich der Rheins zunächst ohne Unterstützung durch ihre Hauptarmee. Dies änderte sich für diejenigen Festungen, die nicht zu weit im Osten lagen, während der napoleonischen Feldzüge im Jahre 1813. Nach der Völkerschlacht von Leipzig aber zogen sich die verbliebenen französischen Truppen wieder über den Rhein zurück mit der Folge, dass alle noch von französischen Truppen besetzte Festungen östlich des Rheins der Belagerung durch alliierte Truppen preisgegeben waren.

Die Gesamtstärke der Napoleonischen Truppen in den von ihnen gehaltenen Festungen war beträchtlich. Man muss von einer Zahl deutlich über 100.000 ausgehen.[Anm 1]

Französische Festungen an der Weichsel

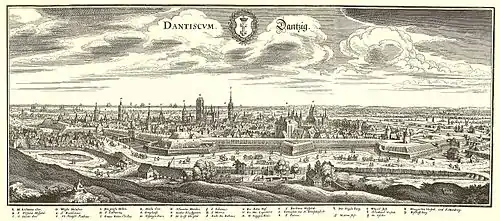

Danzig

Die Belagerung von Danzig im Jahre 1813 war mit einer Dauer von 11 Monaten und beteiligtem militärischem Personal zwischen 60.000 und 80.000 Mann eine der längsten und aufwändigsten des 19. Jahrhunderts. An militärischem Aufwand wurde sie erst durch die Belagerung von Sewastopol während des Krimkrieges übertroffen.

Vorgeschichte

[1] Danzig war von Mitte März 1807 bis zum 24. Mai 1807 von napoleonischen Truppen belagert und beschossen worden. Am 24. Mai 1807 kapitulierte die preußische Besatzung Danzigs und verließ am 27. Mai 1807 die Stadt. Im Frieden von Tilsit vom 7. und 9. Juli 1807 wurde Danzig zu einem selbstständigen Staatsgebilde erklärt und am 21. Juli 1807 die sogenannte Republik Danzig ausgerufen. Diese Republik stand immer unter der Hegemonie Frankreichs und Danzig blieb von napoleonischen Truppen besetzt, und erhielt einen französischen Gouverneur. Im Interesse Frankreichs wurden die vorhandenen Befestigungen durch die Besatzung immer weiter ausbauten.

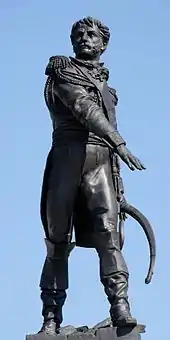

Nach dem gescheiterten Russlandfeldzug von 1812 ließ Napoleon eine starke Besatzung in Danzig zurück und erklärte die befestigte Stadt zur Festung ersten Ranges. Die Besatzungstruppen standen unter dem Befehl des französischen Generals Jean Rapp, der auch die Position des Gouverneurs von Danzig bekleidete, den er früher schon 2 Jahre innegehabt hatte. General Rapp hatte dem Russlandfeldzug Napoleons im Jahre 1812 mitgemacht und war mehrfach verwundet worden. Am 18. Dezember 1812 traf er in Danzig ein.[2] Die Besatzung, die Ihm unterstand, setzte sich zusammen aus französischen, polnischen, bayerischen, sächsischen, niederländischen und italienischen[Anm 2] Mannschaften, und solchen aus den Rheinbundstaaten. Darunter waren viele Kämpfer des Russlandfeldzuges, die Verletzungen und Erfrierungen davongetragen hatten.

Am 26. Januar 1813 ließ Napoleon im Moniteur feststellen:

„Danzig ist ein unbezwingbarer Ort, 30.000 Mann der besten Truppen sind dort versammelt,..., und der Gouverneur ... ist ein unerschrockener Soldat. ..., und der Platz ist für zwei Jahre mit allem versehen.“

Tatsächlich befanden sich am 20. Januar 1813 36.000 Mann napoleonischer Truppen in Danzig, davon lagen 5900 im Lazarett und rund 20.000 waren nicht kampffähig, erschöpft und krank aus Russland zurückgekehrt.[3] In der Stadt brach das Fleckfieber aus, das in den folgenden Monaten Tausende töten sollte.

Nach 1807 war Danzig zu einem sogenannten Hauptwaffenplatz der napoleonischen Truppen ausgebaut worden. Die Stadt war vollgestopft mit Waffen, Munition und militärischer Ausrüstung: Dort waren über 100.000 Musketen und über 500 Geschütze gelagert.

Die Besatzung hielt nicht nur die befestigte Stadt, sondern auch die vorgelagerten Dörfer,[Anm 3] um sich von dort mit Lebensmitteln und Viehfutter zu versorgen. Die heftigsten Kämpfe der folgenden Monate tobten um diese Vororte.

Ereignisse bis zum 1. Mai 1813

Zu Beginn des Jahres 1813 standen den Besatzern nur 6.000 bis 7.000 Kosaken unter Platow gegenüber, die die Stadt bis zum 21. Januar 1813 weitgehend einschließen konnten.[4] Anfang Februar 1813 trafen russische Infanterietruppen ein.[Anm 4] Der russische Generalfeldmarschall Wittgenstein bestimmte nun den russischen General Friedrich von Löwis zum Befehlshaber der Belagerungstruppen vor Danzig.

Am 4. Februar 1813 befahl General Rapp seinen neapolitanischen Truppen einen Ausfall um das Dörfchen Strieß (heute polnisch Strzyża) einzunehmen. Dies gelang nur vorübergehend und die Neapolitaner wurden unter Verlusten zurückgeschlagen. Ebenso erging es Reichsbundtruppen, die sich zu einem Ausfall hinreißen ließen und 250 Mann verloren.[5] Am 6. Februar griff die Besatzung ihre russischen Belagerer wieder an, um Langfuhr (heute polnisch Wrzeszcz) einzunehmen. Dies gelang und die Russen gaben nun auch das benachbarte Strieß auf.

Am 27. Februar 1813 wurde die Radaune von den Russen abgeleitet, was in Danzig später einen Mangel an Löschwasser führte. Man behalf sich mit Wasser aus der Mottlau.

Am frühen Morgen des 5. März 1813 um 4:30 Uhr griffen die russischen Truppen vor Danzig von allen Seiten die Vororte und ihre Besatzungen an. Nach anfänglichen Erfolgen zeigten sich die Besatzungstruppen durch ihre überwiegend französischen Offiziere taktisch besser geführt und eroberten bis zum Abend fast alle Positionen zurück. Die Russen verloren 850 Mann und 170 Gefangene, die Besatzungstruppen 670 Mann.

Am 9. März 1813 trafen die ersten preußischen Landwehrtruppen vor Danzig ein.

Ab dem 12. März 1813 blockierten englische Kriegsschiffe Danzig von der Seeseite her. Bis dahin waren immer wieder Versorgungsschiffe in Danzig eingelaufen, was nun unterbunden wurde.

Am 24. März 1813 unternahm die Besatzung Danzigs mit Erfolg einen größeren Ausfall nach Osten entlang der Küste, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Da auch nach dieser Aktion die Versorgung der Besatzung kritisch war und blieb, setzte der französische Gouverneur von Danzig General Rapp eine sogenannte "Verpflegungskommission" unter General Heudelet ein, die unverzüglich Hausdurchsuchungen durchführte, um verborgenen Vorräte aufzudecken.[6] Diese Kommission legte fest, dass alle entbehrlichen Pferde nach und nach zu schlachten seien.

Das Fleckfieber kostete in Danzig bei weitem die meisten Opfer: Im Januar 1813 zählte man 50 Tote durch diese Krankheit pro Tag, im Februar bereits 130 Tote pro Tag; am Ende des Monats waren 15.000 Kranke bettlägerig. In der zweiten Hälfte des März 1813 stieg die Zahl der täglichen Toten auf 200, 18.000 Kranke lagen in den Lazaretten auf Stroh. Im April 1813 staben noch 3.000 Menschen, im Mai 2.000.[7][Anm 5]

Am 23. April 1813 traf der russische General Herzog Alexander von Württemberg[Anm 6] vor Danzig ein, um das Kommando über die Belagerungstruppen zu übernehmen. Ehe dies geschehen konnte, kam es am 27. April 1813 zu einem größeren Ausfall der Besatzung von Danzig wiederum nach Osten entlang der Küste, um sich neu mit frischen Lebensmitteln einzudecken, was auch gelang.

Ereignisse bis zum Ende des Waffenstillstands von Pläswitz

Am 1. Mai 1813 übernahm Herzog Alexander die Führung der Belagerungstruppen, General Löwis übernahm eine der Divisionen vor Danzig.

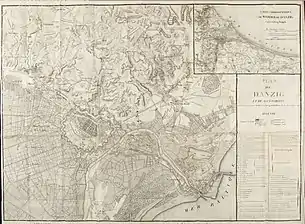

Der Herzog ging sofort energisch zur Sache: Er ließ alle Lebensmittel und alles Vieh im Umkreis von 10 km[Anm 7] soweit fortschaffen, dass es vor Ausfällen der Belagerten in Sicherheit war, den Belagerern aber zur Disposition stand. Bewohner der Dörfer, die in diesem Gürtel um Danzig wohnen bleiben wollten, durften für höchstens 3 Tage Lebensmittel bei sich behalten. Weiter ließ der Herzog 3 Kolonnen von je 160 Fuhrwerken zu 4 Pferden aufstellen, denen die Aufgabe zufiel, unter militärischer Bedeckung Lebensmittel und Viehfutter aus Ostpreußen und Pommern heranzuschaffen. Weiter wurde befohlen, die Frische Nehrung östlich von Danzig durch Schanzen vor weiteren Requirierungen der Belagerten zu schützen. Da es außerhalb Danzigs keine Weichselbrücke gab, wurden bewaffnete Fähren bereitgestellt, mit denen auch Kavallerie übersetzen konnte.

Am 1. Mai 1813 war die Truppenstärke der Belagerer nicht mehr als 13.000 Mann. Diese Mannschaftsstärke wurde nun Zug um Zug auf 35.000 bis 40.000 Mann anhob. Wieder abrückende russische Truppen wurden durch preußische Landwehr ersetzt.

Die Stärke der Besatzung Danzigs betrug am 1. Mai 1813 etwa 12.000 kampfesfähige Männer, 8.000 lagen im Lazarett. Anfang Mai ging allerdings das Geld aus, das zur Zahlung das Soldes und anderer Auslagen benötigt wurde. Der Gouverneur Rapp ernannte eine ''Kommission'' unter General Heudelet mit dem Auftrag Geld zu beschaffen. Heudelet ließ zwei bis drei Dutzend wohlhabende Bürger festsetzen und erpresste von Ihnen 2 Millionen Franken als formale Anleihe.

Um den Mangel an Lebensmitteln zu beheben, unternahmen die Besatzungstruppen ab Ende Mai wieder Ausfälle in die Umgebung, um sich zu versorgen. Es kam fast täglich zu kleineren Gefechten.

Am 8. Juni trafen 20 russische Kanonenboote vor Danzig ein. Sie begleiteten 8 Transportschiffe, die mit Munition beladen waren.[8]

Am 9. Juni 1813 erreichte eine kleine Flotte englischer Kriegsschiffe die Weichselmündung und verstärkte die Belagerer mit einer Batterie Congrevescher Raketen. Am gleichen Tage unternahm die Besatzung einen größeren Ausfall, der zu anhaltenden Gefechten führte. Dabei wurden von den am Ausfall beteiligten Truppen große Anstrengungen unternommen, alles erreichbare Getreide zu mähen, obwohl es noch gar nicht reif war. Eine ganze Reihe Transportfuhrwerke wurden mitgeführt, um die Mahd nach Danzig hineinzuschaffen.

Später an diesem Tage traf erst die Nachricht von dem Waffenstillstand von Pläswitz ein. Die dort vereinbarte Pflicht zur Versorgung der belagerten Stadt während des Waffenstillstandes, wurde von den Belagerern zögerlich erfüllt. Die Belagerer hatten kaum genug Lebensmittel um Danzig zu versorgen.[Anm 8] Beide Seiten benutzten die Zeit des Waffenstillstandes, um ihre Stellungen weiter zu befestigen.

Herzog Alexander erkrankte im Juli am Fleckfieber und musste am 31. Juli 1813 das Kommando vorübergehend an den Fürsten Wolkonski abgeben.

Anfang August trafen weitere Schiffe der russischen Flotte ein. Diese war nun mit 83 Kanonenbooten, 2 Fregatten und 2 Korvetten vor Danzig vertreten.

Am 18. August 1813 traf die Nachricht vom Ende des Waffenstillstandes ein.[9] Die Oberkommandierenden beider Seiten einigten sich durch Depeschen darüber, die im Waffenstillstand genannte Frist von 6 Tagen zu respektieren und die Kampfhandlungen am erst 24. August 1813 um 12:00 Uhr wieder aufzunehmen.

Am nächsten Tage, dem 19. August 1813, erschien in Danzig eine Proklamation des Gouverneurs, der wohl auf einen ausdrücklichen Befehl Napoleons hin handelte, dass alle Bürger, die bei der Verteidigung Danzigs keine Aufgabe hätten, die Stadt unverzüglich verlassen müssten. In der Folge verließen bis zum 24. August 1813 mittags rund 6.000 Alte, Frauen und Kinder die Stadt und sammelten sich in Niederfeld (heute polnisch Dolnik), darunter zuletzt auch 148 Waisenkinder mit ihren Lehrern und Betreuern.[10] Die ersten der Vertriebenen durften die russischen Linien noch passieren, dann wurde es strikt verboten die Vertriebenen passieren zu lassen, die nun ohne Unterkunft und Verpflegung zwischen den Linien gefangen waren. Viele überlebten die nächsten Wochen nicht, starben an Hunger, Unterkühlung und Schwäche. Einige marodierten und überfielen die Bauern in den umliegenden Dörfern, denen selbst kaum etwas zum Leben verblieben war. Je mehr sich die Ordnung um Danzig im Verlauf der Belagerung auflöste, desto eher wurde es den Kräftigeren und Gesünderen unter den Vertriebenen möglich, sich durch die russischen Linien zu stehlen und zu entkommen. Als Frost eintrat nahm der Gouverneur von Danzig, General Jean Rapp, die letzten paar Hundert wieder in die Stadt auf. Ein eigenes Schicksal erfuhren die Waisenkinder, die nach 2 Wochen Wartens die Genehmigung erhielten in das Hinterland zu ziehen und dort auch mit dem Allernötigsten versorgt wurden. General Löwis, der in St.Albrecht (heute polnisch Św. Wojciech), in unmittelbarer Nähe zu Niederfeld sein Hauptquartier hatte und die Not der Vertriebenen wahrgenommen hatte, hatte sich persönlich bei Herzog Alexander für die Waisenkinder verwendet.

Ereignisse bis zur Kapitulation der Besatzung

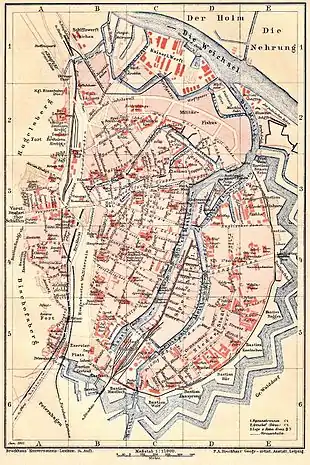

Zum besseren Verständnis des Nachfolgenden kann das Verzeichnis der Stadtteile von Danzig (polnisch – deutsch) beitragen. Es ist zu beachten, dass die Festung Danzig nur den Teil umfasste, der heute als Stadtmitte Bezeichnet wird.

Am 24. August 1813 um 12:00 Uhr begannen die unmittelbaren Feindseligkeiten wieder. Am 28. August 1813 griffen russische und preußische Truppen der Belagerer den südlichen Vorort Ohra (heute polnisch Orunia) an, konnten sich aber nicht behaupten. Am folgenden Tage, dem 29. August 1813, wurde der nordwestlich gelegene Vorort Langfuhr (heute polnisch Wrzeszcz) angegriffen. Die Franzosen setzten ihre Artillerie jedoch sehr wirksam ein und die Angreifer mussten sich gegen Abend wieder zurückziehen. Auf beiden Seiten gab es einige Verluste, in den umkämpften Orten brachen Brände aus, die erhebliche Zerstörungen hinterließen.[11]

Am 1., 2., 4., 16. und 17. September 1813 wurden die Weichselfestung Weichselmünde, der umliegende Ort Neufahrwasser (heute polnisch Nowy Port) und die Westerplatte von der Seeseite durch englische und russische Schiffsbatterien beschossen. Zum Einsatz kamen über 60 Kanonenboote und Korvetten. Die Festung wurde nicht wesentlich beschädigt auf den Schiffen gab es aber einige Verluste durch die französischen Batterien. Anfang Oktober[12] wurden die eingesetzten Schiffe wegen des Wetters, das sich ständig verschlechterte, nach Königsberg abgezogen. Zurück blieben eine englische Fregatte, eine englische Korvette und eine russische Fregatte, deren Aufgabe es war, die Weichselmündung zu blockieren.

Am Nachmittag des 2. September 1813 griffen die Russen den Vorort Langfuhr (heute polnisch Wrzeszcz) an und es gelang ihnen, diesen in der folgenden Nacht endgültig zu besetzen und zu halten. Im Verlauf dieser Aktion wurden auch andere Orte kurzzeitig eingenommen und beim erzwungenen Rückzug von den Russen in Brand gesteckt, so Zigankenberg (heute polnisch Suchanino), Schidlitz (heute polnisch Siedlce), Schellmühl (heute polnisch Młyniska) und Stolzenberg (heute polnisch Chełm).

Am 9. September 1813 traf auf Schiffen Belagerungsgeschütze aus England ein. Um sie an Land zu bringen, musste ein 240 Meter langer Damm in die See hinaus aufgeworfen werden, der vom Wellengang immer wieder beschädigt wurde.[13] Das Entladen war erst am 29. September 1813 abgeschlossen.[14] England hatte geliefert: neunundfünfzig 24-pfündige Kanonen, vierzig 12-pfündige Kanonen, vierzehn Haubitzen und 40 Mörser sowie Zubehör und Munition. Die Preußen hatten bis zu diesem Zeitpunkt 23 Geschütze, die Russen 16 beigebracht. Den Belagerern standen somit nun über 200 Kanonen und rund 100 Haubitzen oder Mörser zur Verfügung. Bevorratet waren zudem über 200.000 Geschosse (Kugel, Granaten etc.) und 400.000 Kilogramm Schwarzpulver.[Anm 9] Es bereitete erhebliche Mühen, die schweren Geschütze zu ihren vorbereiteten Stellungen zu bringen: Um einen 24-Pfünder zu bewegen, brauchte es 40 bis 50 Kavalleriepferde. Diese waren aber das Ziehen im Geschirr nicht gewöhnt und verhielten sich sehr unruhig.[15]

Die folgenden Wochen benutzen die Belagerer, den Sturm auf die westlichen Befestigungen Danzigs vorzubereiten. Vor allem wurden die Batterien der Verteidiger auf dem Bischofsberg (polnisch Biskupia Górka) als Ziel ausgemacht. Um den Bischofsberg einzuschließen wurde in blutigen Kämpfen vom 10. Oktober 1813 bis 11. Oktober 1813 die Befestigungen westlich des Radaunekanals eingenommen, die westlich des südliche Vororts Altschottland (polnisch Stare Szkoty[16]) lagen. Der Ort Ohra (heute polnisch Orunia) wurde im Verlauf der Gefechte vollständig niedergebrannt. Dann wurde der Kanal überschritten und befestigte Stellung vor Altschottland bezogen. Die Belagerer begannen von dort ein anhaltendes, starkes Artilleriefeuer auf die Danziger Speicherinsel, das große Brände auslöste. Allein in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1813 verbrannten über 130 Speicherhäuser.

Ende Oktober erreichte die Besatzung Danzigs zunächst als Gerücht, dann als sichere Kunde die Nachricht von Napoleons Niederlage in der Völkerschlacht bei Leipzig. Diese Nachricht führte zu bedrohlichen Unruhen unter den deutschsprachigen Truppen der Besatzung. Desertionen nahmen schlagartig zu. Dann forderten die Truppen aus deutschen Ländern, dass sie nicht mehr in den Verteidigungskämpfen eingesetzt würden. Der Gouverneur General Rapp gestand ihnen dies schließlich zu.[Anm 10]

Die Versorgung der Besatzungstruppen war elend schlecht: Sie bekamen kleine Rationen Getreides und getrocknetes Pferdefleisch zugewiesen. Die meisten Mühlen waren beschädigt oder es gab kein Wasser mehr, das sie antrieb. Hunger war ein ständiger Gast.[17]

Am 1. November 1813 besetzten die Belagerer den Vorort Schidlitz (heute polnisch Siedlce) und am 3. November 1813 Stolzenberg (heute polnisch Chełm). Damit war der Bischofsberg von drei Seiten eingeschlossen. An den folgenden Tagen konzentrierten sich die Belagerer auf die Erstürmung des Bischofsberges während sie gleichzeitig gegen das Petershagener Tor[Anm 11] im Südwesten Danzigs vorrückten[Anm 12]

_ubt.jpeg.webp)

Am 17. November 1813 begannen über 130 Geschütze der Belagerer ein ständiges Feuer auf die Befestigungen auf dem Bischofsberg, die schwer beschädigt wurden und Stück für Stück von den Verteidigern aufgegeben werden mussten. In den letzten 11 Tagen der Belagerung wurden hier über 8.000 Schuss abgegeben[18].

Kapitulation

Widrige herbstliche Winde hatten die englischen Kriegsschiffe, die Danzig von der Seeseite blockiert hatten, zum Rückzug gezwungen. Herzog Alexander befürchtete nun, dass Danzig aus Dänemark neu versorgt werden könne. Diese Sorge gründete sich auf die Tatsache, dass Dänemark noch im Juli 1813 ein Bündnis mit Frankreich abgeschlossen und Russland wie Preußen daraufhin den Krieg erklärt hatte.

Andererseits war die Versorgungslage der Belagerer schwierig geworden: Verpflegung musste jetzt teilweise aus russischen Häfen herbeigeschafft werden von wo sie bei schlechtem Wetter immer verspätet ankam.

Aus diesen Gründen willigte Herzog Alexander nicht ungern in Verhandlungen mit den Franzosen ein: Am 27. November 1813 wurde zwischen Belagerten und Belagerern ein Waffenstillstand vereinbart und Verhandlungen über eine ehrenvolle Kapitulation begonnen, die den Belagerten gewährt und am 30. November unterzeichnet wurde. Am Abend des 27. November 1813 wurde das Feuer von beiden Seiten eingestellt. Am 30. November 1813 zogen sich die Franzosen aus vielen Vororten zurück und übergaben sie den Russen. Die Belagerer stellten unverzüglich die Wasserversorgung Danzigs wieder her[19].

Am 12. Dezember 1813 zogen die Bayern wieder in die Heimat, am 13. Dezember 1813 die Truppen aus den Rheinbundstaaten mit Ausnahme der Westphalen und Sachsen. Am 18. Dezember 1813 wurden alle Russen, die gefangen genommen worden waren, ausgeliefert[Anm 13][20].

Die Kapitulationsurkunde wurde an Zar Alexander zur Genehmigung gesandt. Dieser verweigerte seine Zustimmung allerdings in einem wesentlichen Punkt und verlangte, dass die in Danzig eingeschlossenen französischen und italienischen Truppen sich in russische Kriegsgefangenschaft zu begeben hätten. Die Betroffenen fügten sich murrend in ihr Schicksal.

Am 31. Dezember 1813 marschierten die Sachsen und Westphalen in die Heimat ab, sie durften ihre Waffen behalten. Am 1. Januar 1814 machten sich 3.500 Polen waffenlos auf den Weg in ihre Heimat unter der Auflage, nie wieder für Frankreich zu kämpfen. In Danzig befanden sich auch noch 400 Spanier, Holländer und Kriegsgefangene der Franzosen, die nun in die Heimat zurückkehren konnten. Am 2. Januar 1814 sollten 6.500 Franzosen und 1.600 Italiener in die russische Kriegsgefangenschaft abgeführt werden, unter ihnen eine enorme Zahl von Offizieren, die seit dem französischen Russlandfeldzug im Jahre 1812 in Danzig festsaßen. 1.500 von ihnen waren aber so krank, dass sie in Danzig bleiben mussten. Die marschfähigen Franzosen wurden nach Kiew geführt, von wo sie nach dem Erster Pariser Frieden wieder in ihre Heimat zurückkehrten. Die Italiener kamen nie bis Russland, sie wurden alsbald nach Hause geschickt.

In den 11 Monaten der Belagerung hatte die Besatzung Danzigs über 19.000 Mann verloren,[21] davon waren nur knapp 2.000 gefallen, 1.000 desertiert, 650 in Gefangenschaft geraten und knapp 16.000 im Lazarett verstorben. Die Russen verloren[22] 1.300 Gefallene, 3.000 Verwundete, 500 Gefangene; die Preußen verloren 460 Gefallene[23].

Am 2. Februar 1814 wurde Danzig wieder in preußische Verwaltung gegeben. Damit endete die französische Republik Danzig.

In den 11 Monaten der Belagerung hatte Danzig sehr gelitten. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung waren geflohen oder zu Tode gekommen. Etwa 300 Speicherhäuser waren verbrannt und ein Viertel aller Wohngebäude zerstört oder unbewohnbar.

Festung Modlin

[24] Die Festung Modlin, 50 Kilometer nordwestlich von Warschau, wurde noch im Dezember 1812 von napoleonischen Truppen, die aus Russland zurückkehrten, verstärkt. Ihre ausdrückliche Aufgabe war es, das Zentrum Polens zu schützen. Anfang 1813 war die Festung mit 5230 Mann belegt, darunter 260 Offiziere. Es standen 120 Geschütze zur Verfügung. Die Besatzung bestand aus Polen, Franzosen, Sachsen und Württembergern. Befehligt wurde sie zunächst von dem polnischen General Francis Xavier Kossecki, dann von dem niederländischen General Herman Willem Daendels.

Am 5. Februar 1813 wurde die Festung Modlin von russischen Truppen in der Stärke zwischen 10 und 12 Tausend Mann eingeschlossen, die unter dem Befehl von General Iwan Paskevitsch standen. Dieser wurde im Juli 1813 von General Andrej Kleinmichel[Anm 14] abgelöst.

Bis zur Völkerschlacht bei Leipzig versuchte Daendels verbissen die Festung zu halten. Erst als sich die französische Armee unter Napoleon über den Rhein nach Westen zurückgezogen hatte und bereits die Hälfte der Besatzung ausgefallen war, stimmte Daendels Kapitulationsverhandlungen zu. Die Übergabe an die Belagerer erfolgte am 1. Dezember 1813. Die überlebenden Verteidiger kamen in russische Kriegsgefangenschaft.

Thorn

Vorgeschichte

[25][Anm 15] Die Stadt Thorn (polnisch Toruń) liegt 180 Kilometer nordwestlich von Warschau an der Weichsel. Sie war seit altersher befestigt.[Anm 16][Anm 17] Von 1806 an standen in der Stadt Truppen unter napoleonischer Befehlsgewalt, die die vorhandenen Befestigungen ständig erweiterten und verbesserten. Zu dieser Zeit hatte die Stadt etwa 7.000 Einwohner. Die Altstadt von Thorn liegt nördlich der Weichsel, die hier von Osten nach Westen fließt.

Im Dezember 1812 erreichten die ersten französischen Truppen auf dem Rückzuge aus Russland Thorn. Die Stadt wurde zu einem der Sammelpunkte der napoleonischen Truppen auf dem Rückzug aus dem gescheiterten Russland-Feldzug. Die Männer befanden sich in einem elenden Zustand. Bis zu 50 von ihnen starben täglich in den Behelfslazaretten der Stadt, viele aus Erschöpfung, nicht wenige am Fleckfieber. Unter den vielen Toten befanden sich auch 3 Generale, die die Strapazen der Rückzuges nicht überlebten und in Thorn begraben wurden. Im Januar 1813 nahm auch Marschall Davout Quartier in der Stadt. Er plante die Verteidigung der Stadt gegen die nachrückenden Russen, weigerte sich aber, hierzu ein geeignetes Kontingent französischer Truppen abzustellen. So kam es, dass 4.146 bayerischen Infanteristen in Thorn einrückten, um zusammen mit etwa 100 polnischen Artilleristen die Verteidigung der Stadt zu übernehmen. Als Kommandanten über die Besatzung der Stadt setzte Marschall Davout den französischen General Jean Poitevin ein. Ein bewährter Offizier der Genietruppe. Ihm standen allerdings nur 50 Geschütze zur Verfügung.

Ehe Marschall Davout die Stadt am 9. Januarjul. / 21. Januar 1813greg. verließ, ordnete er an, dass vor den Festungswerken auf zwei Kilometer das Glacis freizuräumen sei. So kam es, dass dort jeder Baum gefällt und jedes Haus abgerissen wurde. Die Obstgärten der Thorner Bürger vor der Stadt wurden zerstört, vier Dörfer niedergebrannt und deren Einwohner vertrieben.[Anm 18]

Davoust ließ noch über 1.500 Franzosen zurück, von denen aber höchstens 300 gesund und kampffähig waren, über 1.200 waren krank.[26]

Belagerung

Am 10. Januarjul. / 22. Januar 1813greg. trafen die ersten Kosaken vor der Stadt ein, gefolgt von regulärer russischer Kavallerie. Diese gehörten zur Division von Langeron die zum Korps unter Befehl von Barclay de Tolly gehörte. Russische Infanterie unter General Tschaplitz traf erst am 26. Januarjul. / 7. Februar 1813greg. vor Thorn ein.

Die Zwischenzeit nutzte die Besatzung von Thorn zunächst dazu, sich der zurückgelassenen kranken Franzosen zu entledigen: Man versprach ihnen Rückkehr in die Heimat und überredete sie so die Festung zu verlassen. Alle, die nicht mehr aus eigener Kraft laufen konnten, wurden auf Fuhrwerke geladen und Bauern aus der Umgebung wurden gezwungen, sie mit ihren Pferden aus der Festung zu fahren. Kaum außerhalb der Festung liefen die Bauern mit ihren Pferden davon und überließen die Zurückbleibenden in grimmiger winterlicher Kälte ihrem Schicksal. Nur wenige, die die Kraft hatten, sich in eine Ortschaft zu schleppen und dort auch aufgenommen wurden, überlebten. Alle anderen erfroren oder verhungerten in den nächsten Tagen.[27]

Weiterhin nutze die Besatzung die Zeit zu Ausfällen aus der Festung, bei denen sie sich mit gestohlenem Vieh und Lebensmitteln versorgten, obwohl es daran in der Festung noch nicht mangelte.

Die russischen Truppen um Thorn verhielten sich zunächst sehr ruhig und beschossen die Stadt nur hin und wieder von Süden. Zum einen war es noch Winter, zum anderen fehlte den Russen schweres Festungsgeschütz. Bereits in der Nacht zum 30. Januarjul. / 11. Februar 1813greg. verließ das Gros der russischen Truppen die Gegend wieder.

Am 10. Februarjul. / 22. Februar 1813greg. brach die Eisdecke der Weichsel auf und der nachfolgende Eisgang riss die Brücke zwischen der Festung und dem Brückenkopf auf dem südlichen Ufer fort. Im befestigten Brückenkopf saßen nun 40 Mann mit 2 Geschützen fest. Sie entwickelten reichlich Phantasie, machten viel Lärm und wechselten ständig ihre Uniformen, um bei den Russen den Eindruck zu erwecken, hier wäre wenigsten ein Bataillon stationiert. Die Täuschung gelang: Die Russen ließen sie die meiste Zeit in Ruhe.

Ende Februar 1813 begannen die Russen erneut die Festung Thorn mit Feldgeschützen zu beschießen. Die Weichsel war aber bald wieder schiffbar und so konnten nach der Kriegserklärung Preußens an Frankreich am 5. Märzjul. / 17. März 1813greg., die Preußen 32 schwere Festungsgeschütze auf Kähnen die Weichsel hinauf aus der preußischen Festung Graudenz heranschaffen, die am 20. Märzjul. / 1. April 1813greg. mit preußischen Offizieren vor Thorn eintrafen. In der darauffolgenden Nacht versuchten die Belagerten die preußischen Kähne mit Brandern in Brand zu stecken, was völlig misslang, da die Brandschiffe selbst verbrannten, ehe sie die preußischen Kähne erreicht hatten.

In der Nacht vom 26. Märzjul. / 7. April 1813greg. auf den 27. Märzjul. / 8. April 1813greg. wurden vier Geschützstellungen nördlich der Stadt eingerichtet und bestückt: Die erste mit 4 Mörsern, die zweite mit 8 zwölfpfündigen Belagerungsgeschützen, die dritte mit 6 Mörsern und die vierte wieder mit 8 zwölfpfündigen Belagerungsgeschützen. Dazu kamen noch eine ganze Zahl alter, großkalibriger russischer Unicorns.[Anm 19] Die Artilleristen waren in den Stellungen gut geschützt gegen feindlichen Beschuss, jedoch wurden die Schutzbauten in den Artillerieduellen der nächsten Tage beschädigt und mussten nachts immer wieder ausgebessert werden. Als die Besatzer Thorns am 27. Märzjul. / 8. April 1813greg. im Tageslicht die Arbeiten der Nacht bemerkten, beschossen sie neuen Geschützstellungen sofort. Ihr Feuer wurde von den russischen Mörsern erwidert.

In den folgenden Nächten fuhren die Russen fort, weitere Geschützstellungen einzurichten und sie mit großkalibrigen Mörsern zu bestücken. Sie führten ihre Arbeiten auch unter Beschuss durch die Besatzer zielstrebig aus. Tagsüber wurde die Stadt Thorn und ihre Befestigungswerke durch die Belagerungsgeschütze beschossen.

Am 3. Apriljul. / 15. April 1813greg. hatte der Beschuss der Russen solche Wirkung gezeigt, dass die Besatzer zwei weiße Fahnen hissten und kurz darauf in Verhandlungen über eine Kapitulation eintraten. Als General Poitevin bis zum nächsten Mittag noch immer nicht auf die Bedingungen der Belagerer eingegangen war, wurde der Beschuss der Stadt wieder aufgenommen mit der Wirkung, dass binnen einer Stunde ein Kurier aus der Stadt die unterzeichnete Kapitulationsurkunde überbrachte.

Am 6. Apriljul. / 18. April 1813greg. verließen Polen und Bayern Thorn und zogen waffenlos in die Heimat ab. Nur knapp 50 Bayern waren durch Kampfhandlungen zu Schaden gekommen, aber 920 von ihnen waren in den wenigen Wochen am Fleckfieber gestorben. Die wenigen noch verbliebenen Franzosen einschließlich des Festungskommandanten gingen nach Dresden, das noch von den napoleonischen Truppen gehalten wurde.

Was danach geschah

Noch am gleichen Tage, dem 6. Apriljul. / 18. April 1813greg., plünderten Thorner Bürger die Lager der Festungsbauwerke.

Auf Befehl des Oberkommandos wurden in der russischen Armee Dankgottesdienste abgehalten.

Unverzüglich wurde Thorn von einer russischen Garnison belegt, die bald begann, die Befestigungswerke wieder instand zu setzen. Die Russen erhoben die gleichen Abgaben und Steuern von den Thorner Bürgern, wie zuvor die Franzosen. Auf der Weichsel errichteten sie eine Schiffsbrücke, die den Verkehr und Handel auf der Weichsel behinderte und auch auf dringende Bitte nicht beseitigt wurde. Schon wenige Tage nach dem Einzug der Russen wurden von diesen alle Lager und die Häuser der Kaufleute durchsucht, um die Waren und Gegenstände der Plünderung vom 6. Apriljul. / 18. April 1813greg. zum Vorteil der Russen zurückzuholen. Am 9. Septemberjul. / 21. September 1813greg. verließen die Russen Thorn wieder und am nächsten Tage zog wieder eine preußische Verwaltung in Thorn ein. Zu diesem Zeitpunkt waren nach den Kriegszerstörungen von den ehemals 770 Häusern nur noch 400 bewohnbar, 100 waren völlig zerstört, ein Drittel der alten Bevölkerung geflohen. Man schätzt, dass während der Belagerung des Jahres 1813 gegen 25.000 Granaten und Kugeln in die Stadt geschossen worden waren. Die Stadt erholte sich von diesen Zerstörungen lange Zeit nicht. Sie lag nun nahe der Grenze zwischen Preußen und Kongresspolen, später Russland. Die Preußen begannen, die Festung weiter auszubauen und die Garnison gewann dominierenden Einfluss auf das Stadtleben, während der Handel stark zurückging.

Weiter Festungen in Polen

2.jpg.webp)

Marien Festung Jasna Góra (Klarenberg) in Tschenstochau

Die Festung Mariens auf dem Klarenberg der Stadt Tschenstochau (polnisch Częstochowa) wurde am 25. März 1813 von russischen Truppen eingeschlossen und bereits am 2. April 1813 von der polnischen Besatzung aufgegeben. In den folgenden Monaten wurden die Festungsanlagen auf Befehl Zar Alexanders geschleift: Die Festungsbauwerke wurden abgerissen, die Wälle abgetragen und die Gräben aufgefüllt.[Anm 20]

Festung Zamosk

[28] Die Festung bei Zamosk (polnisch Zamość, deutsch auch Samosch oder Zamesch) in der Woiwodschaft Lublin im Südosten Polens wurde nach der Niederlage Napoleons in Russland von 4.000 Polen besetzt und verteidigt. Sie standen zunächst unter dem Befehl von Oberst Francis Żymirskiego; später übernahm General Hans Moritz Hauke das Kommando. Die Besatzung war für 4 Monate mit Lebensmitteln ausgestattet.

Im Februar 1813 wurde die Festung von russischen Truppen eingeschlossen, zunächst waren dies nicht mehr als 4.000 bis 7.000 Mann.[Anm 21] Die Zahl der russischen Belagerer wuchs im Laufe der folgenden Monate ständig. Im Juni 1813 waren es 10.000, im August 1813 17.000 Mann. Zu dieser Zeit verfügte die Belagerungsarmee über 160 Geschütze. Bereits im April 1813 aber begannen die Belagerer mit systematischen tagelang anhaltenden Beschießung der Festung.

Im selben Monat brach unter den Belagerten Skorbut aus.

Während des Waffenstillstand von Pläswitz musste die Festung nach dessen Bestimmungen von außen versorgt werden, was nur zögerlich erfolgte. Dennoch gelang es den Besatzern während der sommerlichen Ernte, ihre Vorräte aufzufüllen. In der Festung gab es eine eigene Mühle, Schmiede, Brauerei, Brennerei, Gerberei und Seifenfabrik. Sogar eigene Münzen ließ General Hauke schlagen, um seinen Männern den fälligen Sold zahlen zu können.

Zwar kam es nach Ende des Waffenstillstandes zu keinen schweren Kämpfen mehr zwischen Belagerern und Belagerten, aber je weiter die Zeit fortschritt, um so mehr hatte die Besatzung mit Versorgungsnöten zu kämpfen. Zuerst wurden alle Pferde geschlachtet, dann die Hunde und Katzen und sogar Krähen wurden gejagt und verzehrt. Im Herbst waren 1.200 Mann krank, 450 starben in einem Monat und die Zahl der Desertionen nahm zu.

Am 22. Oktober traf die Nachricht von Napoleons Niederlage bei Leipzig ein und die Hoffnung auf Entsatz schwand bei den Belagerten völlig. Am 19. November 1813 nahm General Hauke Verhandlungen mit den Russen auf und unterzeichnete am 23. November 1813 die Kapitulationsurkunde. Am 25. November 1813 wurde die Festung geräumt, in der sich nur noch 500 kampfesfähige Männer fanden, 1.500 hatten den Tod gefunden. Wer noch imstande war, aus eigener Kraft davonzuziehen, wurde waffenlos in die Heimat entlassen.

Französische Festungen an der Oder

Stettin

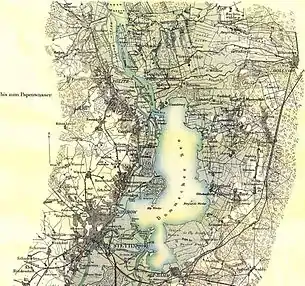

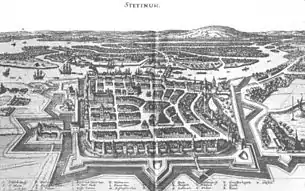

[29] Stettin wurde zunächst von den Schweden ab 1630 und dann von den Preußen ab 1720 zu einer starken Festung ausgebaut. Die Befestigungsanlagen befanden sich fast ausnahmslos im Westen und sicherten Stettin von der Landseite, während im Osten große Wasserflächen, die Oder und der Dammsche See Schutz boten.

Ereignisse bis zum Waffenstillstand von Pläswitz

Seit 1806 war Stettin von napoleonischen Truppen besetzt. Die Besatzungstruppen waren nach dem Rückzug der französischen Armee aus Russland im Winter 1812 auf 1813 auf 8.000 angestiegen. Kommandant der Festung Stettin war General Grandeau.

Nachdem zu Beginn des Jahres 1813 zunächst nur Kosaken die Stadt umkreist hatten, übernahm am 18. März 1813, also dem Tage nach der Kriegserklärung Preußens am Frankreich, der preußische Generalleutnant von Tauentzien den Befehl über die Belagerungstruppen. Ihm standen zur Verfügung: 13 Bataillone preußische Infanterie, 4 Escadron Kavallerie, ein Pulk Kosaken und 4 schwedische Kanonenboote auf dem Dammschen See. Tauentzien teilte seine Truppen auf: Ein Teil stand links der Oder vor der Festung Stettin, ein anderer rechts der Oder vor der damals selbständigen Stadt Damm, die heute als Altdamm (pl. Dąbie) ein Stadtteil von Stettin ist und ebenfalls von napoleonischen Truppen besetzt war. Weitere Truppenteile beobachteten den Dammschen See und die Verbindung zwischen Stettin und Damm.

Am späten Nachmittag des 7. April 1813 unternahmen die Besatzungstruppen rechts der Oder aus dem Ort Damm hervor einen Ausfall, erreichten das Dorf Finkenwalde (heute polnisch Zdroje) südlich von Damm und setzten es in Brand. Herbeieilende preußische Truppen begannen ein anhaltendes Nachtgefecht, das bis zum frühen Morgen des nächsten Tages anhielt, als die Franzosen sich wieder nach Damm zurückzogen. Die Preußen verloren in dieser Nacht 130 Mann.

Um solche Ereignisse für die Zukunft zu unterbinden, beschloss Tauentzien sich der alten Zollbrücke über die Oder zwischen Stettin und Damm zu bemächtigen und damit Damm von der Festung Stettin abzuschneiden. Der Angriff erfolgte am 15. April 1813 um 4:00 Uhr morgens. Zwar wurde die Brücke erreicht und vorübergehend beschädigt, aber die schwedischen Kanonenboote trafen zu spät ein und erwiesen sich als wirkungslos, so dass die Preußen sich nach dem Verlust von 200 Mann um 8:00 Uhr zurückzogen.

Weitere Ausfälle der Besatzung erfolgten am 17. April, dem 1. und 10. Mai 1813. Am 12. Mai 1813 morgens unternahmen die Besatzer einen weiteren Ausfall aus der Festung links der Oder nach Norden, um das Dorf Grabow, das im Schussfeld der Festungsgeschütze lag, niederzubrennen. Dieses Unternehmen war aber verraten worden, und die Preußen konnten ihre Gegner unter Verlust von 300 Mann zurückschlagen. Die Preußen verloren 80 Mann.

Am 18. Mai 1813 wurden durch königlichen Befehl alle regulären preußischen Truppen von der Belagerung Stettins abgezogen und dem preußischen Korps Bülow zugeordnet. Auch von Tauentzien wurde zu anderer Verwendung abkommandiert.

Die Ereignisse nach dem Waffenstillstand von Pläswitz

Nach dem Waffenstillstand übernahm Major Plötz das Kommando über die verbliebenen Belagerungstruppen. Ihm standen zur Verfügung: 4 Bataillone preußische Reserve-Infanterie, die Ende Oktober 1813 zu anderer Verwendung abrückten, 12 Bataillone Pommersche Landwehr und 4 Escadron Landwehr-Kavallerie.

Zu verlustreichen Kampfhandlungen kam es vor Stettin nicht mehr. Der völliger Mangel an Nahrungsmitteln führte schließlich zur Aufgabe der Besatzung. Die Kapitulationsurkunde wurde am 21. November 1813 unterzeichnet und am 5. Dezember 1813 übernahmen preußische Truppen die Festung Stettin.

Die unterlegene Besatzung Stettins bestand zum Zeitpunkt der Kapitulation aus 7 Generalen, 533 Offizieren und 7.100 Soldaten, darunter 1.400 Holländer, die waffenlos in die Heimat ziehen durften.

Französische Festungen an der Elbe

Ereignisse bis zur Völkerschlacht bei Leipzig

[30] Im August 1809 war begonnen worden, die jahrhundertealten Befestigungsanlagen Dresdens abzutragen. Im Jahre 1812 waren diese Arbeiten gestoppt worden und 1813 war wieder begonnen worden, neue Befestigungsanlagen zu errichten. Nach der Schlacht um Dresden vom 26. und 27. August 1813 war Dresden ein großes napoleonisches Heerlager geblieben. Am 7. Oktober 1813 verließ Napoleon zwar mit seinem Heer die Stadt und ihre Umgebung, ließ aber eine starke Besatzung von unter Marschall Saint-Cyr zurück. Die Alliierten stellte 20.000 Mann russischer Streitkräfte, überwiegend Milizen, unter General Ostermann-Tolstoi ab, um Dresden einzuschließen. Am 17. Oktober 1813 gelang den napoleonischen Besatzern ein erfolgreicher Ausfall, der die Schwäche der Belagerer für jedermann aufdeckte und es der französischen Besatzung von Meissen erlaubte, sich nach Dresden zu retten. Ein weiterer Ausfall am 24. Oktober 1813 wurde zurückgewiesen.

Belagerung

Sofort nach der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 wurden die Belagerer durch reguläre österreichische Truppen unter General Klenau verstärkt. Am 27. Oktober 1813 betrug ihre Zahl bereits 45.000. Durch diese Übermacht sahen sich die Besatzer auf den innersten Kreis der Befestigungsanlagen zurückgedrängt. Am 28. Oktober 1813 befahl Marschall Saint-Cyr, dass alle Einwohner Dresdens, die nicht für wenigstens zwei Monate Nahrungsmittel besäßen, die Stadt umgehend zu verlassen hätten. Diese Anordnung blieb aber ohne Wirkung, da die Belagerer keine Zivilisten aus der Stadt herausließen.[30]

Als im Oktober in der Stadt allgemein bekannt wurde, dass Napoleon eine große Niederlage erlitten hätte und die napoleonische Armee sich nach Westen absetze, brach unter den deutschsprachigen Teilen der Besatzungstruppen Unruhe aus. Saint-Cyr ließ die Truppenteile aus den Rheinbundstaaten und den Niederlanden entwaffnen und vor die Stadt treiben. Am 29. Oktober 1813 mussten alle sächsischen Truppen die Stadt verlassen.

Da Saint-Cyr klar wurde, dass er von der französischen Armee keine Unterstützung mehr erwarten konnte, beschloss er einen Ausbruchsversuch zu wagen und zu versuchen, auf Wegen rechts der Elbe die französische Festung Torgau zu erreichen. Am 5. November 1813 befahl er den Bürgern Dresdens wenigstens den dritten Teil ihrer Nahrungsvorräte bei den Besatzern abzugeben und in der Morgendämmerung des folgenden 6. November 1813 bewegte sich eine Kolonne von 15.000 Franzosen mit einem enormen Konvoi an Wagen,[31] die mit Lebensmittel bepackt waren, von Dresden nach Nordwesten davon. Begleitet wurden sie von italienischer und polnischer Reiterei.

Bereits am Reichenberg wurde der Zug gestellt und von den Österreichern unter starkes Artilleriefeuer genommen. Nach einem mehrstündigen Gefecht und dem Verlust von 800 Mann machten die Franzosen kehrt und retirierten unter Aufgabe aller Wagen mit Lebensmittel zurück nach Dresden. Auf dem Rückzug plünderten sie noch die Weinberge am Wege und gaben sich große Mühe, die gefallenen Pferde mit zurückzubringen, um sich so mit Fleisch zu versorgen.

Kapitulation

In der Stadt brach nun große Not aus. Die französischen Besatzer pressten den Bürgern die letzten Lebensmittel ab. Auf dringende Vorhaltungen der Stadtväter entgegnete der französische Quartiermeister Dumas:

„Eher werden alle Bürger der Stadt zu Leichen, als dass ein französischer Soldat durch Hunger umkommt.“

Das Trinkwasser wurde in der Stadt knapp, da die Besatzer sehr engagiert waren, alle Zuflüsse zu unterbrechen.

Da die Lazarette der Stadt als Orte sicheren Todes verschrien waren, legten sich die Verwundeten des misslungenen Ausbruchsversuches lieber in den Straßen der Stadt nieder, was ihr Leben nicht wesentlich verlängerte.

Endlich trat Marschall Saint-Cyr mit General Klenau in Verhandlungen und unterzeichnete am 11. November 1813 eine Kapitulationsurkunde, die recht günstige Bedingungen enthielt: Zwar mussten die Besatzer vor den Schanzen der Stadt ihre Waffen niederlegen und sich als Kriegsgefangene betrachten, durften aber nach Frankreich abziehen. Vom 12. bis 17. November 1813 würde an jedem Tag eine Kolonne der Besatzer die Stadt verlassen.

Beim Auszug der Franzosen zählte man 12 Divisionsgenerale, 20 Brigadegenerale, 1760 Offiziere und noch 33.745 Mann, davon aber über 6.000 krank oder verwundet. Es blieben 69 französische Feldgeschütze und 25 Haubitzen zurück.

Wenigen Tagen nach dem Auszug der Besatzer traf jedoch eine Depesche des Fürsten Schwarzenberg ein, der seine notwendige Genehmigung des Kapitulationsvertrages verweigerte. Er wollte keinesfalls, dass sich über 30.000 Franzosen in seinem Rücken bewegten, mochten sie auch vorübergehend ohne Waffen sein.

Marschall Saint-Cyr wurde von der neuen Lage unterrichtet und vor die Wahl gestellt, sich mit seinen Männern wieder in Dresden einschließen zu lassen oder als Kriegsgefangene nach Österreich abführen zu lassen. Da Saint-Cyr wusste, dass sie in Dresden nicht würden überleben können, wählte er die zweite Alternative.

Das Schicksal von Marschall Saint-Cyr sprach sich schnell herum, was gravierende Folgen hatte, denn kaum ein französischer Festungskommandant war in der Folgezeit mehr bereit eine Kapitulationsurkunde zu unterzeichnen.[Anm 22]

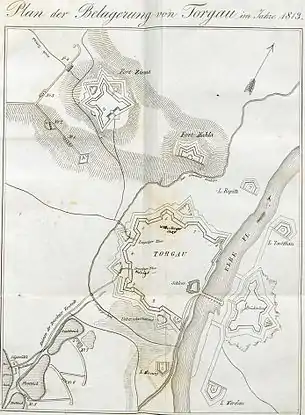

Vorgeschichte

[32] Der Ausbau der Festung Torgau begann im Jahre 1811 auf ausdrückliche Forderung Napoleons hin. Torgau, das damals sächsisch war, liegt westlich der Elbe. Die Stadt wurde durch einen Halbkreis aus sechs Bastionen und zwei Halbbastionen im Norden und im Süden gegen die Landseite geschützt. Die Elbbrücke, die aus der Stadt herausführte, endete auf dem östlichen Elbufer in einem stark befestigten Brückenkopf aus vier weiteren Bastionen. Da die Stadt von den umliegenden Höhenzügen beherrscht wurde, errichtet man ab 1812 ein höher gelegenes Fort aus vier Bastionen bei dem Dorf Zinna, das weiteren Schutz nach Westen bot.

Nach Napoleons gescheitertem Feldzug nach Russland sammelten sich Überlebende auch in Torgau.[Anm 23] Etwa ein Viertel von ihnen erkrankte sehr rasch am Fleckfieber,[Anm 24] das aus Russland eingeschleppt wurde. Diese Krankheit griff sehr bald auch auf die zivile Stadtbevölkerung über, in der es viele Todesopfer gab.[33]

Am 10. Juli 1813 übernachtete Napoleon in Torgau und besichtigte bei dieser Gelegenheit auch die neuen Festungswerke.

Nach der Niederlage in der Schlacht bei Dennewitz am 6. September 1813 flohen viele Kämpfer des geschlagenen französischen Korps von Marschall Ney nach Torgau. Am 12. September 1813 ernannte Napoleon Torgau zum Hauptdepot seiner Armee und setzt mit Wirkung vom 14. September 1813 den General de Narbonne-Lara als Kommandanten ein.

Vor der Völkerschlacht bei Leipzig am 16., 17. und 18. Oktober 1813 wurde Torgau nur von einer preußischen Brigade am rechte, östlichen Elbufer beobachtet. Nach der Völkerschlacht trafen sofort sächsische Truppen ein, die gerade erst zu den Alliierten übergelaufen waren, und schlossen die Festung von der westlichen Landseite ein. Bei Ausfällen der französischen Besatzung kam es zu mehreren Gefechten.

Belagerung und Kapitulation

Am 20. Oktober 1813 rückte General Tauentzien mit weiteren preußischen Truppen von Berlin aus nach Torgau ab, wo er am 31. Oktober 1813 eintraf. Während die sächsischen Truppen nun weiter zogen, begannen die neu eingetroffenen preußischen Truppen ihrerseits die Festung zu umfassen.

Am 1. November 1813 wurden napoleonische Truppen aus den Dörfern Zinna und Welsau vertrieben, in denen sie noch fest saßen. Am 2. November 1813 erkundete General Tauentzien die Umgebung persönlich und erkannte die Schwachstelle der Festungsanlage: Das vorgeschobene, höher gelegene Fort Zinna schütze Torgau von der Landseite, solange es in der Hand der Besatzung war; fiel es aber in die Hand der Belagerer war es eine fatale Bedrohung für die Stadt, die von seinen Geschützstellungen beherrscht wurde.

Bereits am 3. November 1813 begannen die Preußen mit dem Artilleriebeschuss der Festung Torgau. Ein Ausfall der Besatzung wurde blutig zurückgeschlagen.

Am 17. November 1813 verstarb der Kommandant von Torgau, General de Narbonne-Lara, an den Folgen eines Reitunfalls. Den Befehl über die Festung übernahm General Adrien du Bosc Dutaillis. Am 22. November 1813 steigerten die Preußen den Beschuss der Stadt und einiger Außenposten, letztere wurden einer nach dem anderen eingenommen. In der Nacht vom 26. auf den 27. November 1813 wurden die ersten geschützten Batteriestellungen vor dem Fort Zinna eingerichtet und am folgenden Tage begann der Beschuss des Forts aus diesen Stellungen. Am 28. November 1813 versuchte die Besatzung des Forts Zinna einen Ausfall, um die Batteriestellungen zu zerstören. Diese wurden aber erfolgreich verteidigt und die beteiligten Mannschaften der Besatzung zurückgeschlagen.

In der Stadt grassierte in dieser Zeit das Fleckfieber, begünstigt durch die kalte Witterung.[Anm 25] Bald gab es keine Begräbnisstätten mehr. Man ging dazu über, die Toten in den Torgauer Bärengraben zu werfen, der mit Elbwasser geflutet wurde, so dass die Leichen langsam in den Fluss abtrieben.

Nach schwerem Beschuss der Festung bat deren Kommandant am 5. Dezember 1813 um einen Waffenstillstand, der aber von den Preußen am nächsten Tage bereits wieder gekündigt wurde. In der folgenden Nacht kam es durch den Beschuss zu schweren Bränden in Torgau als auch im Fort Zinna.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1813 floh die Besatzung des Forts Zinna. Zuvor hatte sie nach Sprengungen die eigenen Geschütze noch aus dem Fort gezogen.

Nach dem Fall des Forts Zinna trat die erwartete Entwicklung ein: Der Festungskommandant Dutaillis trat in Verhandlungen ein und unterzeichnete am 26. Dezember 1813 die Kapitulation von Torgau.

In der Festung befanden sich noch 5 Generale, 250 Geschütze, 6.000 kampffähige Männer und wenigstens 4.000 kranke Kämpfer. Die Preußen aber wagten es aus Angst vor Ansteckung nicht, die Stadt zu betreten und zu besetzen. Erst am 10. Januar 1813, nach einigen Vorkehrungen, übernahmen die Preußen die Stadt.

Was danach geschah

Torgau wurde auf dem Wiener Kongress den Sachsen genommen und Preußen zugeschlagen. Diese bauten die Festung in den nächsten Jahrzehnten weiter aus.[Anm 26]

Wittenberg

[34] Wittenberg war seit langem ein befestigter Elbübergang mit Festungen beiderseits des Flusses und einer Brücke aus dem Jahre 1787. Als Elbübergang kamen Stadt und Festung klare militärische Bedeutung zu. Dies erkannte Napoleon, der die damals sächsische Stadt 1806 nach der Schlacht von Jena und Auerstädt durch eigene Truppen besetzen ließ. Umgehend erließ Napoleon Befehl, die Festungsanlagen der Stadt auszubessern und dahingehend zu verstärken, dass sie einer Belagerung standhalten könnten. Am 25. Oktober 1806[Anm 27] besuchte Napoleon Wittenberg persönlich und gab umfängliche Anweisungen, wie die Festung auszubauen sei.

In den folgenden Jahren zogen immer wieder starke napoleonische Armeekorps durch Wittenberg, denen die Bevölkerung Unterkunft und Verpflegung zu stellen hatte. Die Stärke der Besatzung stieg zeitweise bis auf 60.000 Mann an.

Ereignisse bis zur Völkerschlacht bei Leipzig

Nach dem Rückzug der napoleonischen Truppen aus Russland zum Ende des Jahres 1812 beobachteten die nachrückenden russischen Truppen Wittenberg, dessen französische Besatzung dort geblieben war. Ihr befehlshabender General[Anm 28] inspizierte die Lage vor Wittenberg am 2. April 1813 und veranlasste, dass die französischen Besatzer aus den Vorstädten Wittenbergs außerhalb der Festung vertrieben wurden. Aufgrund dieser Aktion ließ der französische Stadtkommandant Wittenbergs am 6. April 1813 die Vorstädte weiträumig niederbrennen, um freies Schussfeld für die Geschütze der Festung zu erhalten.

Am 16. April 1813 beschloss die russische militärische Führung[Anm 29] Wittenberg einzunehmen. Am 19. April 1813 morgens begannen 27 Feldgeschütze den Beschuss der Stadt. Diese richteten wenig Schaden an und eine Erstürmung der Festung war nicht möglich. Am 20. April 1813 zogen die russischen Belagerer ab und ließen nur ein kleines Kontingent zurück, um die Stadt weiter zu beobachten.

Am 11. Juli 1813 besuchte Napoleon Wittenberg nochmals und forderte dringend die weitere Ausbesserung der Festung, um die sich die Besatzung darauf folgend auch bemühte.

Am 24. September 1813 trafen endlich preußische und auch russische Belagerungsgeschütze und eine englische Raketenbatterie bei den Belagerern vor Wittenberg ein. In der Nacht vom 25. auf 26. September 1813 begann die Beschießung der Stadt. Die Wirkung war gering, da die Geschütze noch zu weit von der Festung entfernt waren. Vom 27. September 1813 8:00 Uhr abends bis zum nächsten Morgen um 4:00 Uhr wurde die Stadt wiederum beschossen. Es entstand größerer Schaden und mehrere Häuser brannten ab. Am nächsten Tage verließen viele Bürger Wittenbergs ihre Stadt. Dies war möglich, da Wittenberg noch immer nicht von den Belagerern ganz eingeschlossen war. In der Nacht vom 29. September 1813 zum 30. September 1813 wurde wieder geschossen, 6 Häuser brannten nieder. Danach fehlte es am Munition den Beschuss fortzusetzen.

Belagerung und Sturm

Nach der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. Oktober 1813 bis 19. Oktober 1813 und dem nachfolgenden Rückzug Napoleons wurden bei den Alliierten wieder preußische Truppen frei, die nun zur Belagerung Wittenbergs eingesetzt wurden. Vom 2. Dezember 1813 an wurde die Stadt gelegentlich wieder beschossen. Aber erst nach der Kapitulation der Besatzung von Torgau, als die dort gebundenen Belagerungsgeschütze frei wurden und nach Wittenberg geschafft werden konnten, begann in der Nacht vom 28. Dezember 1813 zum 29. Dezember 1813 eine systematische, lehrbuchmäßige Belagerung Wittenbergs.[Anm 30] Nacht für Nacht arbeiteten die Belagerer daran, ihre Geschütze näher an die Festung heranzubringen. Dabei wurde der Beschuss Wittenbergs ständig fortgesetzt. Die Verteidiger wehrten sich heftig und brachten mit Ihrer Artillerie den Belagerern deutliche Verluste an Mensch und Material bei.

Während dieser Zeit wurde es zunehmend kälter und es gefror, was einerseits die nächtlichen Erdarbeiten erschwerte, andererseits die Wassergräben um die Stadt zufrieren ließ, so dass sie begeh- und überwindbar wurden.

Nach 15 Nächten wurde auf Seiten der Belagerer beschlossen die Stadt zu stürmen. Um 1:00 Uhr nachts am 13. Januar 1814 machten sich vier Abteilungen der Belagerer auf, um die Elbbrücke, das Elbtor und die Stadt zu erstürmen. Drei Abteilungen waren sofort erfolgreich, die vierte geriet unter Feuer und kehrte um. Die Gegenwehr der Verteidiger war gering, viele flohen aus den Verteidigungsstellungen sofort in die Stadt, um sich dort zu verbergen. Den letzten Widerstand leisteten sie aus dem besetzten Rathaus und der städtischen Kaserne. Um 2:00 Uhr in dieser Nacht war der letzte Widerstand gebrochen. Die Preußen hatten bei dem Sturm auf die Festung 8 Offiziere und 100 Mann verloren. In der Stadt fand man noch 96 Geschütze, 2 französische Adler und große Mengen an Getreide. 77 französische Offiziere und mehr als 1.000 Mann mussten sich in Gefangenschaft begeben. Die Preußen hatten durch Belagerung und Erstürmung etwa 400 Mann verloren.

Der Rat der Stadt Wittenberg veröffentlichte im März 1814 folgenden Bericht:

Zu Beginn des Jahres 1813 hatte Wittenberg 602 Wohnhäuser, davon 320 in der Stadt und 282 davor. Im Verlaufe der Ereignisse des Jahres 1813 wurden hiervon 285 Wohngebäude zerstört, 26 in der Stadt und 259 davor; 37 Häuser in der Stadt wurden so stark beschädigt, dass sie danach unbewohnbar waren. Etwa 100.000 Obstbäume wurden abgeholzt. Bis zum 12. Januar 1814 musste Wittenberg nach Tagen gerechnet über eine Million Einquartierungen ertragen. Die Bevölkerung hat sich um etwa ein Drittel vermindert.

Weitere französische Festungen außerhalb Frankreichs

Vorgeschichte

[35] Spandau lag 1813 weit außerhalb Berlins am Zusammenfluss von Havel und Spree. Starke Befestigungsanlagen schützten die Stadt auf der Landseite nach Norden, Kernstück der Befestigungen war aber die Zitadelle östlich Spandaus, die als gleichseitiges Viereck mit einem Graben angelegt war. Den Graben füllte die Havel mit Wasser.

Zu Beginn der Koalitionskriege befanden sich Festung und Zitadelle in einem eher schlechten Zustand. Im Vierten Koalitionskrieg besetzten Napoleonische Truppen am 23. Oktober 1806 Potsdam und am 24. Oktober 1806 Berlin, nicht aber Spandau : Festung und Zitadelle wurden erst in der Nacht zum 25. Oktober 1806 von den Franzosen eingeschlossen. Am 25. Oktober 1806 wurden alle Vorkehrungen getroffen, um die Zitadelle zu beschießen, die unter ihrem Kommandanten von Beneckendorff noch am gleichen Tag kapitulierte, ohne dass ein Schuss gefallen war[Anm 31]. Noch am 26. Oktober 1806 besichtigte Napoleon die Festung Spandau persönlich und erließ noch am selben Tage Befehl Festung und Zitadelle wieder in Stand zu setzen und mit ausreichend Artillerie zu bestücken; ein Lazarett für 500 Mann sollte errichtet werden sowie 10 Backöfen und Magazine für Verpflegung und Munition. Die Umsetzung dieses Befehls begann sofort : Jede Spandauer Familie musste eine Person für Schanzarbeiten abstellen, später auch die Familien umliegender Orte.

Den Vereinbarungen des Friedens von Tilsit folgend verließen die französischen Truppen am 27. November 1808 Spandau und die Preußen übernahmen die Festung wieder am 11. Dezember 1808. Am 12. April 1809 erfolgte ein Erlass des preußischen Königs, die Festungen Preußens wieder herzustellen. Dieser Befehl wurde auch in Spandau umgesetzt.

Im Jahre 1812 erhielt die Zitadelle in Vorbereitung des napoleonischen Russlandfeldzuges wieder eine französische Besatzung[Anm 32]. Zunächst blieb auch die preußische Besatzung vor Ort, musste aber bald abziehen.

Ende Februar 1813 erreichten die ersten russischen Kosakenpulks unter dem Befehl von Tschernyschow und Tettenborn Berlin und beunruhigten die dort stationierten französischen Truppen so sehr, dass ihr kommandierender Marschall Saint-Cyr am 4. März 1813 mit seinen Truppen aus der Stadt nach Westen abrückte.

Als Kommandanten der Spandauer Zitadelle ließ Marschall Saint-Cyr seinen Stabschef, General Bruny [Anm 33] zurück, der umgehend zur Tat schritt und noch am gleichen Tag, dem 4. März 1813, anordnete eine Zahl Häuser außerhalb der Befestigungen niederzubrennen, um freies Schussfeld zu schaffen.

Zu dieser Zeit setzte sich die militärische Besatzung von Spandau zusammen aus 530 Franzosen, 500 Holländern und Deutschen aus dem Rheinbund, 1.800 Polen, 260 Artilleristen für 115 Geschütze und ein Train mit 125 Pferden, die von 50 Mann versorgt wurden. Und noch befanden sich 80 Mann preußischer Truppen in der Zitadelle, die diese jedoch am 11. März 1813 mit allen preußischen Gefangenen, die dort noch inhaftiert waren, verlassen mussten.

Die Kriegserklärung Preußens an Frankreich im März 1813 benutzte General Bruny als Vorwand, um die Stadtkasse Spandaus zu beschlagnahmen. Die Stadtväter waren aber so klug gewesen, Gehälter und Verbindlichkeiten auch schon im Voraus zu bezahlen : Die Franzosen fanden noch 41 Taler und 15 Groschen.

Am 17. März 1813 errichteten die russischen Truppen eine Schiffsbrücke über die Havel bei Pichelsdorf. Ende des Monats schlugen die Preußen eine zweite Brücke bei der Insel Valentinswerder.

Belagerung Spandaus im April 1813

Am 1. April 1813 übernahm der preußische Generalmajor August von Thümen die Aufgabe, die Festung Spandau einzuschließen, zu belagern und zur Aufgabe zu zwingen. Zu seiner Verfügung standen 1.800 preußische Soldaten und eine 6-pfündige Fußbatterie sowie 400 russische Reiter, darunter 80 Kosaken, und eine weitere russische 6-Pfünder Batterie. Wegen der großen Wasserflächen rund um Spandau erwies es sich als sehr schwierig, die Stadt von allen Seiten einzuschließen. Die Russen übernahmen das nördliche Havelufer, die Preußen das südliche. Obwohl zwei weitere Behelfsbrücken außer Reichweite der Festungsgeschütze geschlagen worden waren und Kähne bereitlagen, war den Belagerern klar, dass weite Wege zu marschieren wären, mussten sich die Truppenteile gegenseitig zur Hilfe eilen.

In der Nacht zum 9. April 1813 brachten die Belagerer tausend Meter südlich der Zitadelle bei dem Weiler Ruhleben[Anm 34] eine Batterie Feldgeschütze in geschützte Stellung ein. Am Tage konnten sie hiermit die südlichen Außenwerke der Zitadelle bestreichen und alle Arbeiten daran unterbinden.

Am nächsten Tage trafen bei den Belagerern die 4 ersten Haubitzen ein und am 11. April 1813 kamen bei ihnen 6 großkalibrige Mörser[Anm 35] an, die zunächst keine Verwendung fanden, da keine Munition für sie geliefert wurde.

Am 12. April 1813 wurde zwischen dem französischen Kommandanten der Festung Spandau und General Thümen die Vereinbarung getroffen, dass die Stadt Spandau zum 1. Mai 1813 geräumt wird und von keiner der Parteien wieder besetzt werden darf. Nach dieser Vereinbarung mussten sich die Besatzer zwingend in die Zitadelle zurückziehen.

Diese Vereinbarung wurde mit Kurieren dem oberkommandierenden Grafen Wittgenstein gemeldet. Die Kuriere kehrten am 16. April 1813 zurück und meldeten, Graf Wittgenstein habe die Vereinbarung nicht genehmigt und den sofortigen Beschuss der Zitadelle befohlen. Da mittlerweile Munition für die Mörser eingetroffen war, wurden noch in der folgenden Nacht tausend Meter nördlich der Zitadelle drei geschützte Stellungen mit jeweils zwei Mörsern hinter dem Schülerberg[Anm 36] eingerichtet. Am nächsten Tag, dem 17. April 1813, wurde die Zitadelle ab 7:00 Uhr am Morgen von den 6 Mörsern aus dem Norden beschossen. In der folgenden Nacht wurden bei Ruhleben noch 4 Haubitzen in Stellung gebracht und der Beschuss der Zitadelle am Morgen fortgesetzt. Bald gerieten eine größere Zahl der hölzernen Gebäude in Brand und um die Mittagszeit[Anm 37] ereignete sich im Pulvermagazin in der südöstlichen Bastion – der "Bastion Königin" – eine Explosion, durch die die Bastion weitgehend zerstört wurde und ihre Wälle zum Teil in den umgebenden Wassergraben rutschten, was eine breite Bresche in dem Festungswerk hinterließ. Die Preußen nahmen diese Explosion als Volltreffer ihrer Artillerie für sich in Anspruch, die französischen Besatzer berichteten jedoch später, die Brände in der Zitadelle hätten auch Mehlsäcke entzündet, die in einem Gang zur Bastion dicht an dicht gelagert standen. Dann entzündete sich auch die hölzerne Decke dieses Ganges und das Feuer fraß sich den Gang entlang in die Bastion hinein, wo es das Pulvermagazin erreichte. Alle Löschversuche seien vergeblich gewesen.

In 24 Stunden wurden am 18. April 1813 580 Granaten auf die Zitadelle geworfen. Sie zerstörten auch die einzige Brücke, die von der Zitadelle über den Graben in die Stadt führte. Als die Belagerer das Ausmaß der Zerstörungen am nächsten Tag erkannten, unternahmen sie in Nacht zum 21. April 1813 den Versuch, die Zitadelle durch die entstandenen Bresche zu stürmen. Da hierzu aber Boote erforderlich waren, die nicht eintrafen, misslang der Versuch vollkommen. Die französischen Scharfschützen töteten zehn der Angreifer.

Am 20. April 1813 begannen die Preußen mit Beschuss der Altstadt von Spandau, was etliche Brände hervorrief, die nicht gelöscht werden konnten, da die napoleonischen Truppen alle Löscheimer und Pumpen mit in die Zitadelle genommen hatten.

Der französische Kommandant der Besatzung General Bruny erklärte sich am nächsten Tage, dem 21. April 1813, zur Räumung der Festung bereit. Nachdem Graf Wittgenstein den vereinbarten Bedingungen zugestimmt hatte, zog die Besatzung am 27. April 1813 mit ihren Handfeuerwaffen nach Westen ab. Die russischen Ulanen und ein preußisches Bataillon zu Fuß begleiteten sie bis zur Elbe.

Insgesamt verließen 244 Offiziere und 2.985 einfache Soldaten die Festung. 500 Kranke und Verwundete blieben zurück.

Als General Bruny wieder in Paris war, wurde auf Befehl Napoleons eine Untersuchung über sein Verhalten eingeleitet, die jedoch keine Folgen für ihn hatte.

Nach dem Abzug der napoleonischen Truppen wollten die Berliner Festung und Zitadelle besichtigen, was ihnen gegen Entgelt gestattet wurde : Für die Besichtigung der Stadt mussten 2 Groschen, für die Zitadelle 4 Groschen bezahlt werden. Die Einnahmen in Höhe von 4.335 Talern und 10 Groschen wurden zum Wiederaufbau an geschädigte Bürger Spandaus verteilt.

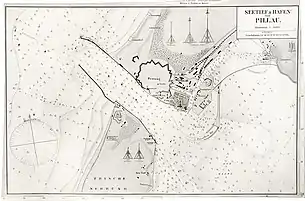

Festung Pillau

Pillau (heute russisch Baltijsk) ist eine kleine Festung westlich von Königsberg. Sie sollte die Zufahrt zum Frischen Haff und damit auch den Zugang zur Seeseite von Königsberg sichern. Die Festung war als regelmäßiges Fünfeck angelegt, das von einem Wassergraben umgeben war.

Am 29. März 1812 musste der preußische König einem Vertrag zustimmen, der eine französische Besatzung der Festung vorsah unter der Bedingung, dass die preußische Besatzung mit Ausnahme der Artilleristen unter französischen Oberkommando in der Festung bleiben durfte. Weiter wurde vereinbart, dass nur die preußische Flagge gezeigt werden durfte und Festung mit Inventar und Geschützen Eigentum des preußischen Königs bliebe. In der Folgezeit wuchs die französische Besatzung bis auf 1.600 Mann an, während die preußische bis auf 300 Mann abnahm.

Russische Truppen erreichten nach dem Rückzug Napoleons aus Russland auf der Verfolgung der französischen Armee am 26. Dezember 1812jul. / 7. Januar 1813greg. Königsberg. Um der Bedrohung durch die französische Besatzung in der Festung Pillau zu begegnen, rückte der örtliche russische Kommandeur, Generalmajor von Sievers mit einigen tausend Mann[Anm 38] und einer Zahl Geschütze am 25. Januarjul. / 6. Februar 1813greg. heran und besetzte zunächst den Ort Alt-Pillau. Dann übersandte von Sievers an den französischen Kommandanten der Festung, General Castella, die Aufforderung abzuziehen und die Festung wieder vollständig an die preußische Krone zu übergeben. Erstaunlicherweise stimmte Castella bereits am nächsten Tag den Bedingungen zu und am 27. Januarjul. / 8. Februar 1813greg. zogen 1.200 französische Soldaten ab. Sie ließen 400 kranke Männer zurück. Die Festung wurde nicht von den Russen besetzt, sondern erhielt wieder eine rein preußische Besatzung.

Als General Castella in Paris eintraf, wurde er auf Anordnung Napoleons in Arrest genommen und hatte sein Verhalten vor einem Untersuchungskomitee zu rechtfertigen. Ihm drohte die Todesstrafe, die Napoleon 1812 für jeden Festungskommandanten festgesetzt hatte, der gegenüber dem Feinde kapituliert hatte. Castella wurde aber am 16. Juli 1813, also nach der Abdankung Napoleons, wie einige andere in seiner Situation, von allen Vorwürfen entlastet und am 13. Oktober 1813 wieder ehrenvoll in die Freiheit entlassen.

Literatur

- Friedrich Christoph Förster: Geschichte der Befreiungs-Kriege 1813, 1814, 1815. 2. Band, G. Hempel, Berlin 1858.

- Johann Sporschil: Die Freiheitskriege der Deutschen in den Jahren 1813, 1814 und 1815. in 9 Bänden, Braunschweig 1845.

- Karl Friedrich Friccius: Geschichte der Befestigungen und Belagerungen Danzigs. Berlin 1854.

- Johann Karl Plümicke : Skizzirte Geschichte der russisch – preußischen Blockade und Belagerung Danzigs im Jahr 1813. Berlin, 1817

- Carl von Plotho: Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Berlin 1817.

- Carl von Plotho: Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814, Band 1, Anlage XII. Das Tagebuch der Belagerung der Festung Thorn.

- Carl von Plotho: Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814, Band 1, Anlage XIII. Das Tagebuch der Belagerung der Festung Spandau

- K. Hoburg: Die Belagerungen von Stadt und Festung Thorn. Thorn 1844.

- G. Köhler: Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmünde bis zum Jahre 1814 in Verbindung mit der Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig. Zeiter Teil, S. 237 ff, Breslau 1883

- Bernhardt: Wittenberg vor funfzig Jahren. Die Geschichte seiner Belagerung und Einnahme (13. Januar 1814),1864

- Düring,G.W.: Tagebuch über die Belagerung der Stadt Danzig im Jahre 1813. Berlin 1817

- Vogel,J.L.: Die Belagerungen von Torgau und Wittenberg 1813 und 1814. Berlin 1844

- Völderndorff, Ed.: Kriegsgeschichte von Bayern. 3. Band, (1810 bis April 1813), München 1826.

- Marchangy, Louis-Antoine-Francois de: Le siège de Dantzig en 1813. Paris 1814

- J. D. Campredon: Defense de Dantzig en 1813. Paris 1883

- A. F. Blech: Geschichte des siebenjährigen Leiden Danzigs von 1807 bis 1814. Band 2, Danzig 1815

- d'Artois, P.-H.: Relation de la défense de Danzig en 1813, par le 10e. corps de l'armée française, contre l'armée combinée russe et prussienne, Paris 1820

- Herzog Alexander von Württemberg[Anm 39]: Apercu des Opérations des troupes alliées devant Danzig en 1813 par un officier russe, Leipzig 1821

- Jean Rapp: Memoires du Général Rapp, aide-de-champ de Naloléon, écrits par lui-même, Paris 1823

- Grothe, Jürgen: Die Spandauer Zitadelle. Berlin 2002

Hinweise und Ergänzungen

- Plotho gibt 80.000 an, berücksichtigt aber nicht die Festungen, die förmlich noch in das französische Kaiserreich integriert waren, dies betrifft insbesondere Hamburg und Mainz

- genauer Neapolitaner

- heute sind dies alles Stadtteile von Danzig

- Nach Düring am 3. Februar 1813.

- die Zahl der Opfer wird wie folgt angegeben: Januar 1.500, Februar 4.000, März 4.000, April 3.000, Mai 2.000, vgl. Köhler, S. 281, Weitere Quellen nennen 17.000 Tote bis Mitte April.

- Alexander von Württemberg war durch Heirat seiner Schwester Onkel des Zaren Alexander I.

- 1,5 preußische Meilen

- Sporschil sagt, Danzig sei nicht versorgt worden. Nach den anderen Quellen scheint dies falsch zu sein.

- genauer 24.300 russische Pud

- Bayern hatte am 8. Oktober 1813 das Bündnis mit Frankreich aufgekündigt, die sächsischen Truppen hatten während der Völkerschlacht die Seiten gewechselt.

- Petershagen liegt im Danziger Werder zwischen Tiegenhof (Nowy Dwór Gdański) und Tiegenort (Tujsk)Nowy Dwór Gdański

- dieses Tor gibt es heute nicht mehr. Auf der beiliegenden Karte von 1898 ist es im Südwesten eingezeichnet

- 800 bis 900 Mann an der Zahl

- es gab zwei Generale Kleinmichel in russischen Diensten: Andrej und Piotr: Vater und Sohn. Hier handelt es sich um den weniger bedeutenden Vater Andrej Andrejewitsch Kleinmichel (1757–1815)

- beachte, dass in dieser Beilage der julianische Kalender benutzt wird.

- zu Anfang wurde ab 1260 vom Deutschen Orden eine Burg errichtet

- die Anlagen der Festung Thorn, die heute noch zu besichtigen sind, wurden erst nach 1870 von den Preußen errichtet, vgl. hierzu Toruń Fortress (in englischer sprache) oder Twierdza Toruń (in polnischer sprache)

- sie wurden später gegen Frondienst in der Stadt aufgenommen

- im deutschen Sprachraum auch Einhörner genannt

- ein Wiederaufbau begann mit Erlaubnis des Zaren Nikolaus I. 1843 und wurde später fortgesetzt

- die genaue Zahl ist nicht bekannt

- Die gilt insbesondere für Marschall Davout in Hamburg

- Es werden an verschiedenen Stellen Zahlen bis 40.000 genannt. Diese Zahl ist nicht zu verifizieren. Wenn man sie mit der Anzahl Soldaten in Beziehung setzt, die nach der Kapitulation aus Torgau abzogen, müssen fast alle am Fleckfieber verstorben sein.

- einige Quellen sprechen von Typhus. Dies ist der Name der Krankheit auf Französisch

- das Fleckfieber wurde durch die Kleiderlaus übertragen, die sich bevorzugt in ungepflegter Winterkleidung festsetzte

- die Teile, die heute noch zu sehen sind, stammen überwiegend aus preußischer Zeit

- Einige Quellen sagen, es sei der 23. Oktober gewesen

- Dieser war Friedrich von Kleist, ein preußischer Offizier, der bereits 1812 auf Seiten der Russen gekämpft hatte und daher das Privileg hatte russische Truppen befehligen zu dürfen

- Maßgeblich durch General Wittgenstein

- Die Einzelheiten der Belagerung wurden in der zeitgenössischen Literatur genau dokumentiert

- der Kommandant wurde hierfür am 9. Dezember 1808 von einem preußischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt, bis zum 19. Juli 1814 in der Zitadelle Spandau inhaftiert und dann begnadigt

- in Folge des preußisch - französischen Bündnisvertrages vom 24. Februar 1812 ( ratifiziert in Berlin am 5. März 1812 )

- Jean-Baptiste Bruny, geb. 18 November 1769 in Lyon, gest. 11 Juni 1846 in Chalon-sur-Saône

- etwa auf Höhe der heutigen Ruhlebener Straße in Spandau

- es handelte sich angeblich um 50 Pfund Mörser

- dort verläuft heute die Spandauer Schülerbergstraße

- nach einigen Berichten um 11:00 Uhr

- die Angaben schwanken von 2.000 bis 6.000 Mann

- der Name des Autors schrieb und schreibt sich mit einem "T"

Einzelnachweise

- vgl. bevorzugt Köhler, Förster S. 1085 ff und Plotho Band 1, S. 233, Band 2, S. 533.

- vgl. Köhler, S. 239, Rapp S. 43.

- vgl. Köhler, S. 243.

- vgl. Köhler, S. 253.

- vgl. Köhler, S. 258.

- vgl. Sporschil, Band 4, S. 170 ff, Köhler S. 280.

- siehe Köhler, S. 281.

- vgl. Köhler, S. 294.

- alle Bemühungen um Frieden waren mit der Kriegserklärung Österreichs an Frankreich vom 12. August 1813 gescheitert

- vgl. hierzu Blech Seite 176 ff und Köhler Seite 172, auch Sporschil, Band 4, S. 170 ff

- vgl. Köhler, S. 350 ff, Sporschil, Band 4, S. 170 ff

- am 2. und 3. Oktober 1813, vgl. Köhler, S. 373.

- vgl. Köhler, S. 340.

- vgl. Köhler, S. 392.

- vgl. Köhler, S. 446.

- siehe auch Stare Szkoty

- Campredon 3.11.

- vgl. Friccius S. 300

- vgl. Friccius S. 300 ff

- vgl. Koehler S. 466

- vgl. den Anhang bei d'Artois

- vgl. Württemberg Tabelle III

- vgl. Friccius S. 308 ff

- vgl. Förster, S. 1085 ff, Plotho Band 2, S. 539.

- vgl. insbesondere Hoburg, Plotho, Band 1, Beilage XII

- vgl. Hoburg und Plotho, Plotho gibt nur die Gesamtzahl an, Hoburg nennt die Zahl der Kranken

- vgl. Hoburg, S. 78.

- vgl. Förster S. 1085 ff und Plotho Band 2, S. 539.

- vgl. Plotho Band 1, S. 240, Band 2, S. 539.

- vgl. Förster S. 1085 ff, Plotho Band 2, S. 528.

- angeblich mehr als 200, vgl. Plotho Band 2, S. 528, Förster S. 1085 ff.

- vgl. Vogel, Plotho Band 2, S. 540.

- Zeitgenössische Urkunden zählen 1.122 Tote, darunter 330 Kinder

- vgl. Vogel und Plotho Band 3, Anlage XXV

- vgl. insbesondere Plotho, 1. Teil, Beilage XIII