Estnische Landreform 1919

Die estnische Landreform (estnisch: 1919. aasta maareform) vom 10. Oktober 1919 enteignete nach der Unabhängigkeit der Republik Estland die vornehmlich deutschbaltischen Großgrundbesitzer. Die Regierung verteilte das Land vor allem an estnische Kleinbauern. Ähnliche Landreformen wurden nach dem Ersten Weltkrieg in Lettland (24. September 1920), Litauen (29. März 1922) und Polen (28. Dezember 1925) durchgeführt.

Vorgeschichte

Estland erklärte am 24. Februar 1918 seine Unabhängigkeit von Russland, das durch den Ersten Weltkrieg und die Wirren der bolschewistischen Revolution vom November 1917 geschwächt war. Bis November 1918 blieb Estland durch kaiserliche deutsche Truppen besetzt. Gegen Sowjetrussland und Teile der (deutsch-)baltischen Landeswehr musste sich der junge estnische Staat im Estnischen Freiheitskrieg (1918–1920) behaupten. Der Freiheitskrieg fand erst im Februar 1920 mit dem Friedensvertrag von Tartu seinen Abschluss. Darin erkannte Sowjetrussland die staatliche Unabhängigkeit der Republik Estland an.

Aufbau des estnischen Staates

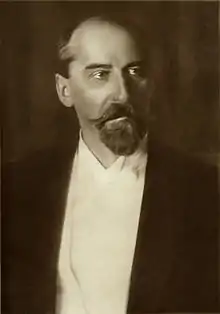

Am 23. April 1919 wurde eine demokratisch gewählte verfassungsgebende Versammlung der Republik Estland (Asutav Kogu) einberufen. Sie sollte ein Grundgesetz für den neuen estnischen Staat ausarbeiten. Die Versammlung fungierte gleichzeitig als oberste gesetzgebende Gewalt in Estland. Am 8. Mai 1919 übergab die bisherige provisorische Regierung Estlands ihre Amtsgeschäfte an die erste reguläre Regierung unter Otto Strandman. Er wurde im November 1919 durch Ministerpräsident Jaan Tõnisson abgelöst, der Estland bis Juli 1920 regierte.

Verteilung von Grund und Boden

Mit der Unabhängigkeit Estlands stellte sich auch die Frage nach der Verteilung des Eigentums an Grund und Boden. Der Großgrundbesitz lag seit dem Mittelalter außerhalb der Städte größtenteils in den Händen der deutschbaltischen Adelsfamilien. Sie waren mit der Eroberung und Christianisierung Livlands ab dem 13. Jahrhundert ins Baltikum gekommen. Der deutschbaltische Adel hatten es verstanden, feudale Privilegien auch unter schwedischer und ab 1710 unter russischer Herrschaft weitgehend zu bewahren.

Die Agrarreformen in Livland (1849) und Estland (1856), in der die Arbeitspacht abgeschafft und das Privatland der Gutsbesitzer in einen Guts- und einen Bauernanteil aufgeteilt wurde, konnten erst auf lange Sicht die Verhältnisse graduell verbessern. Das Gutsland, das weiterhin in vornehmlich adligem Eigentum stand, betrug etwa die Hälfte des gesamten Landes. Es umfasste fast alle Wälder und 20 % des Ackerbodens. Die Agrarfrage blieb daher 1918/19 eine der drängendsten Aufgaben des jungen estnischen Staates.[1]

Esten fordern Bodenreform

1919, kurz nach Gründung der Republik Estland, waren die Esten gegenüber der einheimischen deutschbaltischen Oberschicht weitgehend negativ eingestellt. Die deutschen Kriegsziele während des Ersten Weltkriegs, die zeitweise die Schaffung eines deutschen Vasallenstaats im Baltikum beinhalteten, die Maßnahmen der deutschen Besatzungsmacht von Februar bis November 1918 und die Aktionen der Baltischen Landeswehr hatten die estnischen Politiker radikalisiert.

Die Landeswehr konnte von estnischen Truppen erst in der Schlacht von Cēsis am 23. Juni 1919 unter großen estnischen Verlusten entscheidend militärisch geschlagen werden. Hinzu kam die während des Krieges erklärte Bereitschaft deutschbaltischer Gutsbesitzer, deutschen Kriegsveteranen Land im Baltikum zur Verfügung zu stellen. Die Esten unterstellten ihnen, eine schleichende Germanisierung des Landes zu beabsichtigen. Die verfassungsgebende Versammlung war daher wenig geneigt, deutschbaltischen Interessen entgegenzukommen.

Mit einer umfassenden Landreform verfolgte die Republik Estland vor allem vier Ziele:

- Zum Einen wollte der estnische Staat den vielen estnischen Landlosen zu eigenem Grund und Boden verhelfen. Der Grundbesitz, der sich bislang in der Hand weniger adliger Familien befunden hatte, sollte auf breite Bevölkerungsschichten verteilt werden. Dadurch würde ein starker und selbständiger estnischen Bauernstand geschaffen.

- Mit der Verteilung von Grundeigentum sollte der bolschewistischen Wirtschaftsideologie entgegengewirkt werden. Die Eindrücke der Revolution in Russland waren noch frisch. Es war nicht ausgeschlossen, dass die kommunistische Idee in Estland zahlreiche Anhänger finden würde. Die demokratischen Politiker fürchteten eine kommunistische Machtübernahme auch in Estland.

- Der feudalen deutschbaltischen Elite sollte die Machtbasis entzogen werden. Mit dem umfangreichen Grundbesitz verlor sie ihre politische und wirtschaftliche Vormachtstellung.

- Die Agrarreform sollte die Mobilisierung der Esten für den Estnischen Freiheitskrieg und ihre Loyalität zum neuen estnischen Nationalstaat stärken.

Bodenreform

Am 10. Oktober 1919 erließ die verfassungsgebende Versammlung das Landgesetz (maaseadus), durch das der gesamte Großgrundbesitz enteignet wurde. Enteignet wurden auch Inventar und Viehbestand sowie die zu den Gütern gehörenden Dienstgebäude wie Schnapsbrennereien, Mühlen, Sägewerke, Meiereien und Brauereien.

Von den Maßnahmen waren insgesamt 1065 Güter betroffen. Die meisten enteigneten Eigentümer waren Deutschbalten. Nur 57 estnische Großgrundbesitzer fielen unter die gesetzlichen Maßnahmen. 96,6 % des Großgrundbesitzes waren von dem enteignenden Gesetz betroffen. Neben den privaten Großgrundbesitzern wurden der Landbesitz des russischen Staates in Estland sowie ein Teil des Kirchenbesitzes enteignet. Der estnische Staat übernahm damit 2,34 Millionen Hektar in einen staatlichen Landfonds.[2]

Nach und nach verteilte der estnische Staat den enteigneten Grund und Boden. 1,2 Millionen Hektar wurden ca. 23.000 ehemaligen Pächtern des jeweiligen Gutsbesitzes zugeteilt. Hinzu kamen etwa 53.000 estnische Neusiedler. Vorrangig wurde das Land an Soldaten des Freiheitskrieges, Kriegsinvaliden oder Familien von Gefallenen verteilt. Die Größe eines neuen Hofes betrug durchschnittlich 16,4 Hektar. Auch die ehemaligen Eigentümer konnten in begrenztem Umfang eine Rückübertragung ihres früheren Grundeigentums beantragen. Allerdings gingen nur 3,6 % des ehemaligen Besitzes an die früheren Eigentümer zurück. Die Neusiedler, die meist Kleinstbauern waren, und das staatliche Genossenschaftswesen wurden durch staatliche Kredite unterstützt. Der Waldbestand blieb nach § 23 des Landgesetzes in Staatseigentum.

Reaktion der Deutschbalten

Die Deutschbalten wehrten sich mit politischen und rechtlichen Mitteln vergeblich gegen die Agrarreform der verfassungsgebenden Versammlung. Sie verfassten auch eine Klageschrift an den Völkerbund. Der Völkerbundsrat befand allerdings, dass keine Verletzung der Minderheitenrechte vorläge.

Viele Deutschbalten wanderten in der Folge nach Deutschland oder Schweden aus, da sie für sich und ihre Familien keine politische oder wirtschaftliche Zukunft mehr in Estland sahen.

Entschädigung

Das estnische Landgesetz sah in §10 grundsätzlich eine Entschädigung für das enteignete Eigentum vor. Sie sollte in einem gesonderten Gesetz festgelegt werden. Allerdings hatte der estnische Staat in seinen Anfangsjahren weder die finanziellen Möglichkeiten noch den politischen Willen, die ehemaligen Eigentümer angemessen zu entschädigen. Eine volle Entschädigung wäre politisch nicht durchsetzbar gewesen. Immerhin wurde eine Entschädigung für enteignete bewegliche Sachen sofort gewährt, allerdings nicht in voller Höhe des Marktpreises.

Erst 1926 wurde eine relativ kleine Summe für die Entschädigung des enteigneten Landes bereitgestellt. Sie betrug 3 % des tatsächlichen Wertes. Für Waldbesitz und Boden, der sich nicht zum Ackerbau eignete, wurde keine Entschädigung geleistet. Die Entschädigungssumme wurde in Form von staatlichen Pfandbriefen ausbezahlt und sollte innerhalb von 55 Jahren verwirklicht werden. Allerdings blieb die Entschädigung innenpolitisch äußerst umstritten.[3]

Ab 1925 konnten den Enteigneten sogenannte Restgüter in einer Größe bis zu 50 Hektar offiziell zugewiesen werden. Es handelte sich vornehmlich um den Kern eines Gutes (Herrenhaus) und dessen unmittelbare Umgebung.[4]

Folgen

Das Ende des Kriegs, die reiche Ernte des Jahres 1921 und die Erfüllung des jahrhundertealten Traums der ländlichen estnischen Bevölkerung, Eigentümer von Landbesitz zu sein, ließen die sozialen Spannungen in Estland nach dem Ersten Weltkrieg merklich abklingen. Dies trug zu einer weitgehenden Loyalität der estnischen Bevölkerung zur jungen Republik bei und war entscheidend für die Stabilität der Anfangsjahre.

Die Agrarreform und die damit verbundene Vergrößerung des Bauernstandes führten politisch zu einem Erstarken der Bauernpartei im neuen demokratischen System Estlands. Die Bauernpartei trat dann Anfang der 1930er Jahre unter dem Namen „Bund der Landwirte“ (Põllumeeste Kogud) für die Hinwendung zu einem autokratischen System ein. 1934 übernahm ihr Vorsitzender Konstantin Päts in einem unblutigen Putsch die Macht in Estland und errichtete mit Hilfe des Militärs ein autoritäres System.

Literatur

- Gert von Pistohlkors (Hrsg.): Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder. Siedler, Berlin 1994, ISBN 3-88680-771-1, S. 488–490.

Weblinks

- Maaseadus Estnisches Landgesetz vom 10. Oktober 1919 (estnisch)

Einzelnachweise

- Estonica: Land ownership in Estonia in the 20th century, abgerufen am 23. November 2010 (englisch)

- Mati Laur et al.: History of Estonia. Tallinn 2002, ISBN 9985-2-0606-1, S. 225 (englisch).

- Sulev Vahtre (Hrsg.): Eesti Ajalugu VI. Tartu 2005, ISBN 3-88680-771-1, S. 79 (estnisch).

- Eesti Maareformi Seadus (Memento des Originals vom 7. Februar 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., abgerufen am 23. November 2010 (estnisch)