Coniophis

Coniophis ist eine ausgestorbene Gattung der Schlangen im weiteren Sinne (Ophidia) aus der späten Kreidezeit. Die einzige sicher zu dieser Gattung gehörige Art, Coniophis precedens, wurde etwa 7 cm lang und besaß eine schlangenartige Bezahnung und Körperform sowie einen Schädel mit weitgehend eidechsenähnlichem Knochenbau. Sie war an eine grabende Lebensweise angepasst und ernährte sich wahrscheinlich von kleinen Wirbeltieren. Die fossilen Überreste von Coniophis wurden erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in der Lance-Formation des US-Bundesstaats Wyoming gefunden und 1892 von Othniel Charles Marsh beschrieben. Lange hielt man sie für einen frühen Vertreter der Rollschlangen. Eine 2012 veröffentlichte Revision auf Basis zusätzlichen Fossilmaterials wies Coniophis allerdings als die ursprünglichste bekannte Schlange aus, die gegenüber anderen Gattungen viele primitive, aber auch einige typische Merkmale moderner Schlangen besaß. Für die Gattung Coniophis wurde eine Reihe weiterer Arten beschrieben. Deren Zugehörigkeit gilt jedoch als schlecht gesichert, meist beruhen die Originalbeschreibungen nur auf wenigen fossilen Wirbeln.

| Coniophis | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

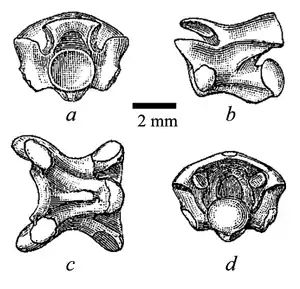

Illustration des Holotyps von Coniopsis precedens, | ||||||||||||

| Zeitliches Auftreten | ||||||||||||

| Oberkreide (Maastrichtium) | ||||||||||||

| 72 bis 66 Mio. Jahre | ||||||||||||

| Fundorte | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Familie | ||||||||||||

| Coniophidae | ||||||||||||

| Hoffstetter, 1955[1] | ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name der Gattung | ||||||||||||

| Coniophis | ||||||||||||

| Marsh, 1892[2] | ||||||||||||

| Art | ||||||||||||

| ||||||||||||

Merkmale

Coniophis war mit geschätzten 7 cm Maximallänge eine vergleichsweise kurze Schlange: Die kleinste heute lebende Schlange, Tetracheilostoma carlae, erreicht eine Körperlänge von rund 10 cm. Der Rumpf von C. precedens war in vielerlei Hinsicht bereits typisch schlangenartig ausgebildet. Aufgrund ihrer ursprünglichen Position im Stammbaum der Schlangen kann man darauf schließen, dass Coniophis wie auch „modernere“ Schlangen über Hinterbeine verfügte.[3] Der Schädel der Gattung war hingegen noch weitgehend eidechsenähnlich und hatte an vielen Stellen nicht die komplexe Kieferaufhängung heutiger Schlangen entwickelt. Allerdings war mit den langen, spitzen und zurückgebogenen Zähnen eine ähnliche Bezahnung wie bei abgeleiteten Schlangen vorhanden.[4]

Die Wirbelbögen von Coniophis sind abgeflacht, ein für wühlende Bodenbewohner typisches Merkmal. Das Wirbelbogengelenk wurde nicht, wie bei anderen Wirbeltieren üblich, durch die Gelenkfortsätze (Prä- und Postzygapophysen) gebildet, sondern allein durch einen für Schlangen typischen nach vorne gerichteten Fortsatz (Zygosphen), der in eine rückseitige Vertiefung (Zygantrum) des vorangehenden Wirbels passt. Der Wirbelkanal besitzt die für Schlangen typische Dreipass-Gestalt. Die Gelenkknollen sind höher als breit und rückseitig eingebuchtet. Anders als bei den Vertretern der Echten Schlangen (Alethinophidia) werden sie nicht von einer Furche umgeben. Die vorderen Wirbel sind mit sehr kurzen Hypapophysen (bauchseitigen Fortsätzen) besetzt, die mittleren weisen stattdessen einen spitzen Kiel auf, während die hinteren Wirbel eine gerundete bauchseitige Oberfläche besitzen. Ein Schwanzwirbel zeigt Lymphapophysen, die der Versorgung von Lymphherzen dienen. Unter Schuppenkriechtieren ist dies ein Merkmal von Arten mit sehr langem, schmalem Körper, was darauf schließen lässt, dass Coniophis eine schlangenartige Morphologie besaß.[5]

Der Schädel von Coniophis ist nur fragmentarisch überliefert. Die erhaltenen Zähne sind hoch, schmal und rückwärts gekrümmt, womit sie denen abgeleiteter Schlangen ähneln. Die Zahnbasis ist verbreitert und weist teilweise eine leichte Kerbung auf. Wie für alle Schlangen typisch sitzen die Zähne in flachen Gruben, die von Knochenkämmen begrenzt werden. Im Gegensatz zu den Echten Schlangen sind die Gruben jedoch zum Mund hin offen und die Zähne basal nur schwach mit dem Kieferknochen verbunden. Das Foramen mentale ist vergrößert, ein gemeinsames abgeleitetes Merkmal aller Schlangen. Die Maxilla überragt anders als bei allen anderen Schlangen die Premaxilla, wodurch die vordersten Zähne nicht ausgeklappt werden können. Das Kiefergelenk entsprach bei Coniophis wie bei anderen basalen Schlangen wohl weitgehend dem heutiger Eidechsen: Die einzelnen Knochen waren vergleichsweise starr miteinander verbunden, weshalb die Tiere ihren Kiefer nicht aushängen konnten. Die Morphologie des Unterkiefers, dessen Vorderpart schienenartig mit dem hinteren Teil verbunden war, erlaubte es ihnen aber, das Maul leicht zu erweitern, um größere Beute zu schlucken.[6] Die deutlichste Synapomorphie mit den heutigen Schlangen ist diese erhöhte Beweglichkeit der Unterkieferknochen zueinander. Gegenüber der ebenfalls kreidezeitlichen und sehr ursprünglichen Gattung Najash und allen anderen Schlangen fehlt Coniophis eine rückseitig verjüngte Rille unter den Zähnen. Aufgrund von fehlendem Material ist die Identifikation ursprünglicher und abgeleiteter Merkmale vor allem im Vergleich mit Najash problematisch.[7]

Fundorte und Fossilmaterial

Die einzig sicher zu Coniophis gehörende Art, C. precedens, wurde bislang nur in der Lance-Formation des Powder River Basins im Osten des US-Bundesstaats Wyoming gefunden. Die Lance-Formation wird auf das Maastrichtium datiert, der jüngsten Stufe der Oberkreide (etwa 70–65 mya). Insgesamt umfasst das geborgene Fossilmaterial von C. precedens nur Wirbel und Fragmente von Ober- und Unterkiefer. Ob fossile Schlangenwirbel aus dem mittleren Paläozän (Torrejonium) der Tongue-River-Formation in Montana C. precedens zugeordnet werden können, ist unklar. Sie lassen sich zwar äußerlich nicht von den kreidezeitlichen Wirbeln der Lance-Formation unterscheiden, allerdings liegt zwischen ihnen eine beträchtliche Zeitspanne und das Fehlen von Schädelelementen lässt eine sichere Bestimmung bislang nicht zu.[8]

Lebensraum und Ökologie

Der Körperbau von Coniophis deutet darauf hin, dass diese Gattung wühlend lebte; eine Lebensweise, an die ein abgeflachter Rücken und die Reduktion von Gliedmaßen eine häufige Anpassung darstellen. Die Bezahnung ist typisch für Fleischfresser, die sich von kleinen Wirbeltieren ernähren. Eine derartige Ernährungsweise lässt darauf schließen, dass Coniophis oberirdisch jagte, weil diese Beute nur oberirdisch einfach zu erbeuten ist. Der Lebensraum der Tiere bestand aus den Auenlandschaften im kontinentalen Landesinneren.[9]

Systematik und Taxonomie

Die ersten Überreste von Coniophis, eine Reihe von isoliert aufgefundenen Wirbeln, wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einem Ausgrabungsteam Othniel Charles Marshs in der Lance-Formation gefunden. Marsh beschrieb die Gattung 1892 im American Journal of Science zusammen mit anderen Fossilien anhand eines einzelnen Wirbels (Inventarnummer USNM 2143). Er ordnete sie den Ophidia zu und merkte an, dass der Wirbel trotz seines Alters alle Merkmale moderner Schlangen aufweisen. Zur systematischen Einordnung äußerte sich Marsh nicht weiter. Er kündigte eine genauere Untersuchung in einer späteren Publikation an, wozu es aber nicht mehr kam.[2] Die Stellung von Coniophis innerhalb der Ophidia war lange Zeit unklar, zumeist wurde die Gattung als ein Vertreter oder naher Verwandter der Rollschlangen (Aniliidae) betrachtet.[10] Robert Hoffstetter stellte 1955 die monotypische Familie Coniophidae für die Gattung auf, die er als einen der wühlend lebenden Zweige der Henophidia einordnete.[1] Während des 20. und 21. Jahrhunderts wurden zahlreiche Fossilien als Coniophis-Arten beschrieben, die aus vielen verschiedenen Teilen der Welt und unterschiedlichen geologischen Serien stammten. Da diese Funde fast durchweg nur aus Wirbeln bestehen und sich über mehrere Hundert Millionen Jahre erstrecken, ist äußerst fraglich, ob sie wirklich zu Coniophis gehören. Die Liste der als Coniophis beschriebenen Fossilien ist lang und umfasst Funde aus dem späten Albium bis zum mittleren Eozän.[11] Eine abschließende Einordnung ist ohne umfassende Revision nicht möglich.[12]

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Stellung von Coniophis innerhalb der Schlangen nach Longrich et al. 2012 |

| Taxon | Autor | Jahr der Beschreibung | Alter | Herkunft |

|---|---|---|---|---|

| C. carinatus * | Hecht | 1959[13] | mittleres Eozän | USA |

| C. cosgriffi * | Armstrong-Ziegler | 1978[14] | spätes Campanium | USA |

| C. dabiebus * | Rage & Werner | 1999[15] | Cenomanium | Sudan |

| C. platycarinatus * | Hecht | 1959[16] | mittleres Eozän | USA |

| C. precedens * | Marsh | 1892 | Maastrichtium | USA |

| C. precedens | Estes | 1976[17] | mittleres Paläozän | USA |

| C. cf. precedens | Fox | 1975[18] | spätes Santonium / frühes Campanium | Kanada |

| Coniophis sp. | Rage | 1988 | Eozän | Frankreich |

| Coniophis sp. | Albino | 1991[19] | Paläozän | Brasilien |

| Coniophis sp. | Gardner & Cifelli | 1999[20] | ausgehendes Albium / beginnendes Cenomanium | USA |

| Coniophis sp. | Rage et al. | 2004[21] | Maastrichtium | Indien |

| Coniophis sp. | Augé & Rage | 2006[22] | spätes Paläozän | Marokko |

| Coniophis sp. | Augé & Rage | 2006[23] | frühes Eozän | Marokko |

| Coniophis sp. | Rage et al. | 2010[24] | mittleres Eozän | Frankreich |

In der ersten umfassenden Revision der Gattung verwarfen Nicholas Longrich, Bhart-Anjan Bhullar und Jacques Gauthier 2012 alle Arten bis auf C. precedens, weil sie nicht sicher bestimmt werden können und als reines Formtaxon möglicherweise eine polyphyletische Gruppe bilden. Sie schließen allerdings nicht aus, dass die Gattung oder verwandte Formen bis weit über die Kreidezeit hinaus überlebt haben.[12]

Tatsächlich war Coniophis laut Longrich und Kollegen bereits zur späten Kreidezeit ein „lebendes Fossil“, dessen Vorfahr sich rund 70 Millionen Jahre zuvor vom gemeinsamen Vorfahr der restlichen Schlangen getrennt hatte, wie ihre phylogenetische Analyse der Skelettmerkmale nahelege. Coniophis ist der primitivste bekannte Vertreter der Schlangen; die nächstbasale Schlange Najash lebte im rund 90 Millionen Jahre zurückliegenden Turonium. Während ihrer Existenz wären demnach auch andere frühe und gleichzeitig weit modernere Schlangen wie Sanajeh, Dinilysia oder Euopodophis Zeitgenossen der „ghost lineage“ Coniophis gewesen.[9]

Literatur

- Adriana María Albino: Las serpientes de São José de Itaboraí (Edad Itaboraiense, Paleoceno medio), Brasil. In: Ameghiniana 27, 1991. S. 337–342.

- Sebastián Apesteguía, Hussam Zaher: A Cretaceous Terrestrial Snake with Robust Hindlimbs and a Sacrum. In: Nature 440, 2006. doi:10.1038/nature04413, S. 1037–1040.

- Judy Gail Armstrong-Ziegler: An Aniliid Snake and Associated Vertebrates from the Campanian of New Mexico. In: Journal of Paleontology 52 (2), 1978. S. 480–483.

- Marc Augé, Jean-Claude Rage: Herpetofaunas from the Upper Paleocene and Lower Eocene of Morocco. In: Annales de Paléontologie 92, 2006. doi:10.1016/j.annpal.2005.09.001, S. 235–253.

- Richard Estes: Middle Paleocene lower vertebrates from the Tongue River Formation, Southeastern Montana.In: Journal of Paleontology 50, 1976. S. 500–520.

- Richard C. Fox: Fossil Snakes from the Upper Milk River Formation (Upper Cretaceous), Alberta. In: Canadian Journal of Earth Sciences 12, 1975. S. 1557–1563.

- James D. Gardner, Richard L. Cifelli: A Primitive Snake from the Cretaceous of Utah. In: David M. Unwin (Hrsg.): Cretaceous Fossil Vertebrates. Special Papers in Palaeontology 60, London 1999. S. 87–100.

- Robert Hoffstetter: Squamates de Type Moderne. In: Jean Piveteau (Hrsg.): Traité de Paléontologie. Tome V. Masson, Paris 1955. S. 606–662.

- J. Alan Holman: Fossil Snakes of North America. origin, Evolution, Distribution, Paleoecology. Indiana University Press, Bloomington 2000. ISBN 0-253-33721-6.

- Nicholas R. Longrich, Bhart-Anjan S. Bhullar, Jacques A. Gauthier: A Transitional Snake from the Late Cretaceous Period of North America. In: Nature 488, 2012. doi:10.1038/nature11227, S. 205–208, einschl. ergänzendes Online-Material (supplementary material).

- Othniel Charles Marsh: Notice of New Reptiles from the Laramie Formation. In: American Journal of Science, Series 3 43, 1892. S. 449–453.

- Max K. Hecht: Amphibians and reptiles. In: Paul Orman McGrew (Hrsg.): The Geology and Paleontology of the Elk Mountain and Tabernacle Butte Area, Wyoming. Bulletin of the American Museum of Natural History 117 (3), New York 1959. S. 130–146 (Volltext, kompletter Band)

- Jean-Claude Rage: Le Gisement du Bretou (Phosphorites du Quercy, Tarn‐et‐Garonne, France) et Sa Faune de Vertebres de l'Eocene Superieur. In: Palaeontographica Abteilung A 25, 1988. S. 3–27.

- Jean-Claude Rage, C. Werner: Mid‐Cretaceous (Cenomanian) Snakes from Wadi Abu Hashim, Sudan: The Earliest Snake Assemblage. In: Palaeontologia Africana 35, 1999. S. 85–110 (Volltext).

- Jean-Claude Rage, Guntupalli V.R. Prasad, Sunil Bajpai: Additional Snakes from the Uppermost Cretaceous (Maastrichtian) of India. In: Cretaceous Research 25, 2004. doi:10.1016/j.cretres.2004.02.003, S. 425–434.

- Jean-Claude Rage, Marc Augé: Squamate Reptiles from the Middle Eocene of Lissieu (France). A Landmark in the Middle Eocene of Europe. In: Geobios 42, 2010. doi:10.1016/j.geobios.2009.08.002, 253–268.

Weblinks

Einzelnachweise

- Hoffstetter 1955, S. 655.

- Marsh 1892, S. 450.

- Apesteguía & Zaher 2006, S. 2006.

- Longrich et al. 2012, S. 205–206.

- Longrich et al. 2012, S. 206.

- Longrich et al. 2012, S. 206–207.

- Longrich et al. 2012, suppl. mat. 2, S. 36.

- Longrich et al. 2012, suppl. mat. 1, S. 1–3.

- Longrich et al. 2012, S. 207–208.

- Longrich et al. 2012, S. 205.

- Holman 2000, S. 28–32.

- Longrich et al. 2012, suppl. mat. 1, S. 6.

- Hecht 1959, S. 138–139.

- Armstrong-Ziegler 1978, S. 80–83.

- Rage & Werner 1999, S. 449–453.

- Hecht 1959, S. 139.

- Estes 1976, S. 512.

- Fox 1975, S. 1558–1560.

- Albino 1991, S. 337–338.

- Gardner & Cifelli 1999, S. 91–93.

- Rage et al. 2004, 428–429.

- Augé & Rage 2006a, S. 247.

- Augé & Rage 2006a, S. 249–250.

- Rage et al. 2010, S. 259.